徐無聞先生與西南大學書法學科建設

口述人:曹建(西南大學文學院中國書法研究所所長、教授、博士生導師)

西南大學文學院是西部地區(qū)最早招收書法碩士研究生的單位,1987年開始招生,導師為徐無聞先生,由荀運昌、秦效侃、馮建吳、蘇葆楨、郭克等教授輔之。徐無聞先生與他的同事們創(chuàng)辦書法專業(yè)的緣由,應有兩點。其一,學科背景。高等學校的本科教育,應該是從清政府滅亡前創(chuàng)辦的“京師大學堂”開始。“京師大學堂”開始雖然有了本科,但是由于這個學科體系是從西方舶來的,與傳統(tǒng)的知識結構并不適應,所以就沒有書法學科的地位。不過,書法藝術已有數(shù)千年的歷史,像徐無聞先生那樣的具有舊學傳統(tǒng)的教授們是其中的精英書法家代表。他們那一代的知識分子有許多深諳此道。這也證明書法藝術在中國傳統(tǒng)學問中是代代相傳的。1954年徐先生從四川大學中文系本科畢業(yè),可見他是有高校學科背景的。另外一個背景,就是舊學傳統(tǒng)。徐先生是有家學傳統(tǒng)的,他的家學傳統(tǒng)中就有篆刻、書法,所以他學中文專業(yè)的時候,常受到師長的賞識。在1995年徐先生遺作的展覽上,我非常有幸遇到了徐先生的老師——楊明照。他對徐先生給予了高度評價,他有點激動地講,川大這么多年只培養(yǎng)了兩個學生,文科的代表人物就是徐無聞。由此可見徐先生在他的老師們心目中的地位。

在徐先生的認知體系中,高等學校教育需要學科化、體系化,但是同時也還需要舊學傳統(tǒng)。徐先生一開始任職時,在西南農(nóng)業(yè)大學的馬克思主義教研室,教政治理論公共課,一年之后調進西南師范學院中文系。他的知識體系中有馬克思主義文藝美學的東西,他甚至還教過文學概論那些課程。幾十年下來,他的研究慢慢聚焦在唐宋文學、文字學方面,后來才是書法。他的身份就是一個與時俱進的大學教授和一個有舊學傳統(tǒng)的傳統(tǒng)文人的合體——上了大學講臺的有豐富舊學知識的傳統(tǒng)文人。他的這個知識背景,我想是他后來創(chuàng)辦書法碩士點的主要原因。他覺得舊學傳統(tǒng)不能丟,所以他經(jīng)常勤于舊學,整天就在故紙堆中,但是他又與時俱進、常辟新知。

在20世紀80年代,西南師范學院的中文、美術專業(yè)碩士點是第一批恢復碩士招生的專業(yè)。那個時候抗戰(zhàn)時期的國立藝專(國立藝術專科學校)、正則藝專(呂鳳子任校長,抗戰(zhàn)時期由江蘇遷往重慶璧山區(qū))、西南美專幾個學校的師生構成了我們學校美術專業(yè)的人才隊伍。美術學碩士點有了,中文的碩士點已經(jīng)有了,徐先生就想在這個專業(yè)里邊增加一個書法。殊不知,令人頭疼的事情來了,書法在學科里放不進去,這該如何是好?徐先生想到兩個辦法。其一,將書法點設在中文系,這首先要得到中文系黨政領導的支持。徐先生當時找的碩士生導師,有文學院的老師,也有美術系的老師,還有四川美術學院的老師。當時帶頭的比較有影響的就是馮建吳教授。徐先生去四川美院找到馮先生,與之商議辦學的事情。馮先生以繪畫著稱,書法、篆刻、詩詞為一代領袖。徐先生和馮先生一起商量課程安排,與蘇葆楨先生、荀運昌先生、秦效侃先生、郭克先生組建成這個專業(yè)的師資隊伍。如此一來,專業(yè)建起來了。回頭來看,建專業(yè)的初衷跟徐先生的學問有關,也跟社會發(fā)展有關。那時,浙江美術學院已經(jīng)創(chuàng)辦了書法專業(yè),徐先生和重慶籍的劉江先生相熟,二人常有書信往來。劉江先生回給徐先生的信中就提到了專業(yè)的設置,包括課程的設置等問題。西南大學的書法碩士點是全國第三批設立的,第一批是中國美術學院(原浙江美術學院),第二批是南京藝術學院,第三批是我們和南京師大,1987年開始招生。這和全國專業(yè)發(fā)展大勢有關,那時候全國各地有條件招生的學校和老師并不是太多。時勢發(fā)展使然,西南大學文學院的書法專業(yè)應運而生。

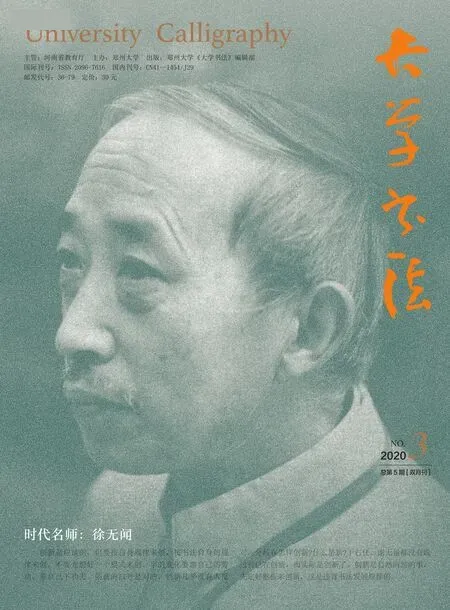

1981年《漢語大字典》編寫組合影照片第二排從右向左第二人為徐無聞

除書法之外,徐先生還是一個古文字學家。有一本字典叫《漢語大字典》,是主要由湖北和四川的學者編撰的。這是國務院20世紀70年代的一個大工程。從20世紀70年代末期開始做這個事,一直做到20世紀80年代末期完成。《漢語大字典》收字五萬多,這其中每個字的字頭、字形都與徐先生息息相關。當時《漢語大字典》編纂組的古文字字形這一塊工作有很多專家參與,徐先生為字形組組長,起到了很重要的作用。

《漢語大字典》收字太多了,當時在全國找了一些專家來一起書寫字形,譬如隸書就有重慶的黃笑蕓先生,小篆有江蘇的徐圓圓女士。徐無聞先生也親力親為,很多字頭都是親自操筆。字典編寫完成后,徐先生與同事們整理出版了《秦漢魏晉篆隸字形表》《甲金篆隸大字典》。徐先生當時做了十多年《漢語大字典》的工作。從嚴格意義來講,他跟很多古文字學家不一樣,他用書寫古文字來提升文字的影響力。你們知道,在學術界,古文字學家經(jīng)常看不起書法家,因為書法家經(jīng)常寫錯字。不過,徐先生是古文字和書法的跨界學者,按今天的話來說,徐先生是跨學科領軍人物。徐先生對書法和文字都是充滿敬畏的,所以他經(jīng)常能把字形寫得準確、漂亮。我們經(jīng)常講徐先生的學問是我們難以望其項背的。我讀碩士的時候,適逢徐先生的《甲金篆隸大字典》出版。當時徐先生送了我們每人一本,讓我們來找錯誤。許多年過去了,徐先生關于“暴”“曝”字形、字義的理解以及如何掌握古文字演變方法的教誨至今歷歷在目。徐先生很強調用字的準確、規(guī)范,強調古文字一定要找到出處。徐先生給我們上課講一個金文的拓本可以講幾個星期,從單字的認讀到字詞的訓詁,再到書法史價值,等等。今天,我們在書法專業(yè)堅持開古文字學課,也是期望大家盡量不要寫錯別字。我們那時候的課程設置實際上跟現(xiàn)在的課程設置差不了太遠,書法史是徐先生教的,篆刻課就是徐先生和張一農(nóng)老師教。書法理論秦先生上,詩詞楹聯(lián)寫作荀先生上。徐先生上書法史的時候也上創(chuàng)作課,主張跟著書法史學習創(chuàng)作。

像徐先生這樣嚴謹治學的人,對自己是非常嚴格的。我所看到的他的晚年生活,被學術所占據(jù)。在教學上,有的時候他可能上午在上課,也可能晚上在上課,隨時隨地都可能在與人討論學術、藝術問題。徐先生家里,一般都會有學生待到晚上十一點半、十二點鐘才走。送走客人后,徐先生繼續(xù)加班,自己再看東西。只要有人去請教,他都是誨人不倦的。這一點有老輩風范。只要是學術問題,或者書法問題、印章問題,或者是討論一些相關話題的時候,他都會非常開心,真正地有一種辟新知、有新見的樂趣,然后樂在其中。他的精神狀態(tài)是這樣。真正的舊學在他那兒并不舊,他的舊學,是辟舊學時有新知。徐先生并不是只有一門學問,他的學問是以小學、文學、文物考古等很多學科交互作用為基礎的。他做學問和他的書法篆刻有一個非常密切的關系。譬如中山王器文字的書法表現(xiàn),就是其學問促進書法創(chuàng)作的典型案例。中山王器出土以后,我們知道文字學界是有很多研究的。徐無聞先生對這些文字的出土感到特別興奮,因而,他用毛筆來表現(xiàn)中山王器文字書法藝術精神。當時,中山王器文字還沒有很好的圖片,他得到了復印件、印刷文本,都拿過來非常認真地揣摩、臨摹。最后,徐先生將這些文字研究的成果藝術化。這在他寫的中山王器文字書法作品里頭,大家都是有目共睹的。徐先生做學問秉承樸學精神,注重實學,敬畏學問,絕不妄言,如有所論,必有所據(jù)。今天書法界那么多人寫中山王器文字,或多或少都會受到徐無聞先生的這種影響。學問和藝術,在傳統(tǒng)里頭本來就是一體不二的。好的藝術家一定是有學問的,學問家做得好了,他可能變藝術家。或者說學問家里面有一些人可以成為藝術家。徐無聞先生是兩者一體的,這兩者在他那兒分不開。他在晚年的那幾年,平時是六天工作制,周一到周六都在工作,教書、做學問,他很開心;到周六晚上寫字,他也很開心。每到周六晚上,別人就把墨磨好,把紙給準備好,徐先生常常寫到子夜甚至晚上兩三點。無論學術、藝術,他都很投入,投入的精力非常多,而且他是全副身心真正地投入進去。學問、教學、書法藝術,在他那里就是一體的。

我們書法所對學生的要求是理論、技法、教學三駕馬車齊頭并進。這個淵源可以說就是對徐無聞先生等老一輩精神的傳承與發(fā)揚。他們那一代,建立這個專業(yè)就叫作書法教育與實踐。徐先生就是期望學習這個專業(yè)的人不光是會寫點字,還要會教人學書,當然這個也跟我們當時是師范大學有關系。師范大學題中應有之義就是教育。教學、實踐、學問三者都要有。徐無聞先生他們倡導的這樣一種理念,就是要讓讀書人會寫字,寫字的人會讀書,會寫、會讀書以后會去教書。所謂三駕馬車就這么回事。說起來很簡單,實行起來卻有相當難度。不過,我想這也就是我們西南大學書法專業(yè)應該堅守的。如果我們始終能夠做到三駕馬車齊頭并進,那我們這個點的教學就應該算是成功的了。

三十多年來,中國書法研究所教師團隊在傳承中也發(fā)生了一些變化。提到1987年最早招生的時候,我們感到很自豪。不過到現(xiàn)在為止,我們專業(yè)的發(fā)展并不如我想象的那么好,我常常感到很有壓力。一個重要的原因就是我們專業(yè)所在學校是綜合性大學,我們專業(yè)的重要性還沒有顯現(xiàn)出來。當然,這跟我自己的工作恐怕也有關系。我這么多年干的一點點事情,就是把這個專業(yè)守住了。從師資而言,人數(shù)并沒有增加。20世紀90年代,荀、秦二老因為年齡大了停招研究生以后,周永健先生在西南大學客座了十年碩士生導師。后來,周永健先生英年早逝,現(xiàn)在就由我和張興成、張一農(nóng)、徐海東等幾位老師承擔專業(yè)教學。這么多年來,我們一直堅持創(chuàng)作、理論、教學幾個方面都要齊頭并進這么一個方向。在多年發(fā)展過程當中,慢慢地也形成了我們自己的一個特色。我期望我們這個專業(yè)能夠在未來十年有大一點的發(fā)展,對社會的貢獻再大一點。這樣才可能不愧對老一輩對我們的期望。

呵呵,現(xiàn)在想來,先生對我最大的影響就是不離開西南大學。我碩士二年級時想考中山大學的古文字博士,就去復習金文,準備考試。徐先生去世以后,我也去試了一試,結果沒考上。后來聽從中文系領導曹廷華和許子清老師安排,我就留下來教本科書法課。這樣子,我就留了下來,到今天也二十五六年了。如果要真正講我對徐先生的一個直接繼承,就是整天圍繞書法做事兒。“是金子總要發(fā)光”,書出來了自然有地方出版,出來以后有什么樣的評價也不要去管,你繼續(xù)干,一輩子往下干就是,埋頭苦干。“只問耕耘不問收獲”,整天做事,心無旁騖。

通過多年努力,我校中國書法研究所先后培養(yǎng)畢業(yè)博士、碩士研究生90余人,在校學術型碩士、博士研究生20人。畢業(yè)研究生中,高校書法教師70余人,其中教授、副教授近30人,已獲得博士學位者20余人,在讀博士研究生13人。近年來研究所代表性成果有專著20余冊、教材7種27冊、省部級以上縱向項目課題20余項,獲省部級政府獎10余人次。中國書法研究所團隊先后獲得相關課題經(jīng)費數(shù)百萬元;策劃出版徐無聞、荀運昌、周永健、秦效侃等教授的系列書法集及學術著作,并舉辦相關展覽、召開學術研討會、出版論文集;作為學術支持單位支持地方書協(xié)舉辦書法展覽、學術研討會。這在相當程度上促進了研究生教學工作,也提高了學校書法專業(yè)的社會影響力與美譽度。

可以說,沿著徐無聞先生等老一輩學人開創(chuàng)的道路,中國書法研究所逐漸形成了注重學術研究、書法創(chuàng)作、書法教學三位一體的教學模式;推動多學科交叉的書法研究,在近200年書法研究、儒學與書法研究等方面形成了特色,創(chuàng)立了“西南大學書法論壇”等學術品牌;在蘇軾書法研究方面開拓了新局面,具有良好的社會影響力,樹立了西南大學書法群體的良好形象。

采訪整理:付文竹、許漢文(西南大學文學院中國書法研究所碩士研究生)