徐無聞先生的書法史與考察教學

口述人:蘇大椿(重慶機電職業技術大學)

我的老師徐無聞先生,典型的四川讀書人,個頭不高,是一位飽學之士,是詩人,是書法家、篆刻家,更是德高望重的教育家。他精通古文字學、唐宋文學,擅長書畫鑒賞、碑帖鑒定,喜收古籍碑拓,雅好繪畫。在上述這些領域,先生都可稱之為“家”。書法家王業霖先生曾說:“徐無聞先生是一座山,當你越靠近時,你越需要仰視。”此言不虛,先生是一座豐碑,時刻指引我們向正確的方向前進。他數十年的辛勤耕耘,為我國教育事業培養出一批批有用之才,薪火相傳,堪稱桃李滿天下。

1988年,我進入當時的西南師范大學中文系書法專業攻讀碩士。先生那時主要教授書法史和篆刻學的課程。書法史主要涉及兩周金文書法、春秋戰國書法、《石鼓文》書法、秦小篆書法、秦簡書法、漢簡書法、西漢金文刻石和東漢碑刻刻石等。篆刻學主要以先秦古璽、秦漢印和明清文人印為主。

先生在講授金文書法時,談及研究金文主要是考證文獻、歷史資料。這對書法研究有著重要作用。比如課上分析《利簋》出現的文王和武王的合體字“”時,認為此二字為文王、武王專用字,不可作他用。先生常說:“書法家只有把字寫好、寫正確的義務,沒有寫錯字、隨便造字的權利。”他也始終教學嚴謹,從不妄語,實事求是,敬古而不泥古。

談兩周金文與甲骨文時,他認為兩周金文極為豐富,具有獨特的藝術風格,“雄渾壯實到典雅工飭”:前段時期的書法特點,點畫形態多樣,起收筆畫有變化,有圓點、肥筆,結構長短、寬窄相當隨意,章法行距不大整齊,相互侵占,字形大小以繁簡而定;發展到中期,基本大致整齊;后段時期,起止藏鋒,字形大小趨于平和,整篇布白認真安排,字形逐漸變長,行氣統一。特別對《大盂鼎》里面一些字的演變和詮釋,先生講授細致,深入淺出,讓我們了解到這個時期的書法特征:通篇典雅。用筆圓筆中鋒為主,接近小篆體;結構中對字體進行美化,有意地進行緊密與舒展之對比,每個字可以舒展的筆畫都加長了;章法整齊疏朗,行距、字距都較大。

對于春秋時期的書法藝術,先生首推秦國。他認為秦國書法繼承了西周的正統并加以逐步發展,以《石鼓文》與甘肅天水出土的《秦公簋》為代表。《秦公簋》的時代,羅振玉認為是秦穆公時期,郭沫若認為是秦景公時期。此字與石鼓文接近(從用筆到結體),但此字不是直接寫出來的,而是先做好了字模,再按到模型上而鑄成。原因一是相同的字完全可以吻合,二是還有按的痕跡存在。談到小篆時,先生說小篆并非是秦朝創造的,小篆是戰國時期秦國的通行文字,故小篆在戰國便已出現。《秦公鐘》從用筆到結體更接近后世的小篆。例如《商鞅方升》34字(秦孝公18年刻)全是小篆筆法,與后來的玉箸篆極相似;秦惠王時代的《詛楚文》80%是小篆;《秦封宗邑瓦書》180字,完全是小篆;秦《杜虎符》《新郪兵符》也都完全是小篆,而極精工,并涂上金粉,金光燦燦,富貴吉祥。

先生解說《石鼓文》時說,它是中國最古的一件石刻碑文,唐朝初年發現于陜西陳倉地區岐山鳳翔。唐朝杜甫有詩云石鼓,韋應物有《石鼓歌》,稍后的韓愈又有《石鼓歌》。由此可見,《石鼓文》在唐朝已被文人所重視。五代戰亂,石鼓散失。北宋中期,司馬池(司馬光之父)又在鳳凰找回放在學宮里,但只有九塊,到北宋皇祐四年(1052),向傳師發現已被農民用作石臼。至此石鼓齊全。宋徽宗好古,將石鼓搬到開封,又搬進皇宮。后金人伐宋,石鼓被搬回燕京。1936年抗戰爆發,原故宮博物院院長馬衡將石鼓運往四川保藏,抗戰勝利后運回北京。原石鼓每個鼓都刻有四言詩,詩與詩經相近。從這可以看出先秦手書的文學作品樣態。

石鼓文的書寫時代,唐宋人認為是周宣王時代太史籀所書,這也是古人的推斷。王國維說史上并無太史籀。據《說文》:“籀,讀書也。”即太史籀讀的書。宋鄭樵說,石鼓為秦刻,并非史籀所書;馬衡說為秦穆公時代所刻;郭沫若說是秦襄公時代;震均說是秦文公;唐蘭說是秦獻公。總之說法不一,難以考證。徐無聞先生認為應是春秋后期之作,至于哪個公說不清楚,只是按文字而言,他與清出土的《秦公簋》、“文革”出土的《秦公鐘》文字相近。講到石鼓文有多少字時,先生說這誰也說不清楚,只有楊慎(升庵)《石鼓文音譯》有700多字。據說是楊師承李東陽所得,偽托為蘇東坡傳本。從歷代考釋來看,沒有700字的石鼓文,只有《先鋒本》《中權本》《后勁本》才是最古的版本,因為歐陽修看到的版本也只有這些。最古為《先鋒本》,其根據是“求”字之下多半邊“辛”字,拓得最好的是《后勁本》,字數最多的是《中權本》,故《石鼓文》應是三種版本相互對照。這三種版本均為明安國所藏。安將此三種版本藏于屋梁上,清中葉,后人拆房賣才得以發現,后被日本人三井所收。故三本原拓本藏于日本,三本共有460多字。原石不到300字。先生認為石鼓文本身的文字還有很多不認識,須進一步解決未解決的難點。對于專攻篆書的學習者要更深入地研究、學習是很有必要的。吳昌碩就是一例,畢生研究《石鼓文》,并運用于繪畫和篆刻。先生談及篆書筆法在《石鼓文》中表現充分完備,盡管是中鋒運筆,可藏鋒行筆有變化,筆勢活潑,不呆板。在結體方面,上接西周金文,下接秦小篆,既嚴整又自由,字體大體一致,但又有大有小,筆畫多的字不完全都大,筆畫少的字不完全都小,布白大體講究勻稱,沒有西周金文的參差不齊,也沒有秦小篆的勻稱,可謂承上啟下。從章法看,它和春秋秦國金文(《秦公簋》《秦公鐘》)是一致的,字與字之間的空白留得相對多,這完全是有意地進行了藝術處理。這位寫《石鼓文》的人,已把寫字看作是藝術創造。

談到中山王器書法時說,中山國為古代的鮮虞。1974年在河北平山三汲公社出土了中山王墓,其中中山王鼎、壺、盤字最多。其時代大約在秦始皇統一六國前130多年,鼎、壺均為一人所書,其中鼎為最好。從這種文字看,是有意識地進行書法藝術創造。文章也寫得好,大意是說,中山王打敗了燕國,開拓了土地,表揚手下大臣司馬周,告誡大家要守住國家,不要被吞并了。中山王器書法特點有:(1)筆法多樣,富于變化,粗細兼雜,方圓并有,行筆生動,很有姿勢;(2)結體修長,大約每個字的長寬比例為三比一,多數字為上密下疏,很注重均衡對稱;(3)章法嚴整,字距和行距整齊分明,完全出自精心安排,整體設計之后才寫的,這與后世寫碑方法一樣;(4)筆力精勁,秀美而不纖滑,行筆流暢自然,書寫者技法十分嫻熟;(5)裝飾性強,其中有些字帶有裝飾性的點畫,其部件也帶有裝飾性,如“馬”“觀”“明”等字的裝飾性極強,這種裝飾不同于鳥蟲篆,其區別就是書寫與描摹,中山王是自然書寫,鳥蟲篆描摹性強。

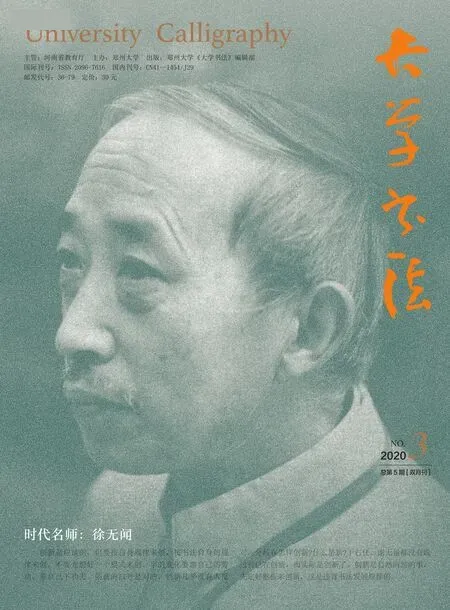

徐無聞先生1963年9月在西泠印社

在兩年的學習過程中,先生不僅給我們講先秦金文書法,也講先秦的社會發展史,同時也對金文中的一些孤僻字做出正解。講到秦漢書法,更是圖文并茂地講授,并對秦《嶧山碑》進行深入分析。他指出,《嶧山碑》原碑在唐代就已經沒有字跡了,現存碑文是北宋初徐鉉摹寫的。杜甫有詩云:“嶧山之碑野火焚,棗木傳刻肥失真。”徐鉉摹寫的筆法與秦篆相同,但精神不夠,沒有秦篆的質樸。秦篆橫畫帶弧形,而《嶧山碑》橫畫是平行的;《嶧山碑》的字帶正方形,秦篆帶長形,但形體基本與秦篆相同。課堂講解中,先生還列舉了“動、數、親、陀、兵、功”等字加以說明。在講到漢簡和漢碑時,先生認為,隸書起源于戰國,經歷250年發展,從文字來說是一次重大演變,是古今字的分界。古文字的形象性被嚴重破壞,符號性明顯增強。從書法藝術來說,此乃創新的過程,出現一些前所未有且帶有規律性的東西,產生了“文質遞變”。書法史論課程還講了竹簡、帛書、西漢刻石、東漢刻石等。限于篇幅,不再贅述。

通過兩年學習,與先生結下深厚感情。先生也非常喜歡我。每當下午有課的時候,我都會中午跑到先生家蹭飯。每次去,中午必有酒喝,下酒菜一般都是我們喜歡的胡豆、豆干和回鍋肉等。喝完小酒,他會準備下午上課的資料。偶爾也休憩一下,但多數時間不休息。上課之前,我便幫他提起裝滿教學資料的藤包,前往教室。先生教學認真,嚴格按照他所撰寫的講義授課,從不含糊。我們邊聽邊記,每遇生僻字,他都要重復一次,生怕我們沒有聽懂。通過不斷的理論學習,以及先生深入淺出的教學方式,我們逐步被帶入藝術理論和書法創作的殿堂。

先生也尤為注重藝術的實踐教育。其中,外出考察就為我們當時在校生量身定做地設計兩條考察路線:一是考察河南的漢畫像和山東的漢代碑刻;二是考察山東的漢代碑刻和安徽的文房四寶。再三權衡,最后做出考察山東碑刻和文房四寶的決定。在先生的帶領下,山東之行令我們拓寬了眼界,真正了解了山東石刻的豐富。首先到山東省石刻博物館,看到最精美的拓片《鄭文公碑》《鐵山摩崖刻石》《云峰山刻石》等;至山東省博物館,看到《趙孟頫小楷王君墓志》《刁遵墓志》《李闖王修橋碑》等原拓原碑;登泰山看《經石峪金剛經》《紀泰山銘》;下泰山參觀岱廟,觀《張遷碑》《衡方碑》《泰山刻石》等;到濟寧參觀李白紀念館和濟寧市博物館,看《景君碑》《鄭固碑》等;參觀嘉祥縣武氏墓群刻石博物館,可謂大飽眼福。一路考察,白天邊走邊看,聽先生細致講解。晚上回旅館,先生將我們集聚起來,分享體會、認知與收獲,同時布置考察任務。

山東考碑之行,尤為讓我記憶猶新的是,到曲阜看到《禮器碑》《史晨碑》《乙瑛碑》《孔宙碑》。當時的條件與今天相比有著很大的不同。平時看到的是印刷品字帖,而考察時眼前真實地矗立著一塊塊原碑。望著這一座座具有文化、藝術內涵,飽含古人智慧的歷史豐碑,使人陡然生敬。在曲阜,我收獲兩方硯臺。一是尼山硯,因其產于孔子誕生地尼山而得名,圖案以山與松柏構成,材質堅硬,易發墨。二是三葉蟲硯,三葉蟲化石又叫燕子石、蝙蝠石,據說要幾億年形成,石質細膩,自然造型和圖案精致。我請先生為三葉蟲硯臺作一硯銘。無意之中,先生又給我們上了一堂硯銘課。他講到,硯銘是文人的一種雅好,是對硯臺的一種情感表達,往往是對硯臺的歷史或所得時間、特點、石質、工藝、構圖及硯雕藝術予以褒揚,文字要精練,以詩句或短文為主。徐先生為我收藏的硯臺撰銘曰:“我行魯邦,得石有蝠。不潾不淄,文字之福。”我甚是欣喜,回渝后請許伯建先生書寫硯銘,我來操刀刻成。前不久一朋友到我家,看見此硯,驚呼:“這已經是文物了,不要再用了,趕快收藏起來。”不過,我還是固執而奢華地繼續在用。時刻有二位先生盯著,我豈敢懶惰耶?

徐先生已經離開我們近三十年了。每每想起先生的諄諄教誨,先生的音容笑貌,他和藹可親授課的樣子、講課的過程都會浮現在我的腦海。先生對藝術的謹嚴探尋,對理論的真知灼見,對創作的認知態度,都給我樹立了非常好的榜樣。先生待我恩重如山,不論學習上還是在藝術創造上,都進行過耐心指導,使我收獲豐厚。我們都把先生作為主心骨。先生走了之后,我們確實少了一個主心骨。有人說,人有三種死法:一是生物死法,意思是人死了就死了;二是社會死法,有的人生前還有一點影響,可是沒過多久就在社會上消失;三是記憶死法,雖然生物死了,但對他的記憶永遠沒有消亡,永遠活在后人心中。讓我們永遠記住——徐無聞先生!他是一座高山,他是我們的恩師,永遠激勵我們不斷地攀向高峰。