書法美術化芻議

⊙ 孟會祥

大概是去年,我應朋友之邀,在一個高研班上講了一次課,題目是“書法美術化芻議”。講完之后,沒有時間與聽課者交流,所以不知道反響如何。后來我看到一些朋友們的作品,感覺有點后悔,因為很多朋友在強調“藝術”,盡管我講得還算客觀,但骨子里,我是傾向傳統,或者說保守主義的。也許在有意無意間,會有對不同觀點不大恭敬的話。事都過去了,算了。

轉念想來,藝術是需要偏執的,需要所謂“獨持偏見,一意孤行”。從某種意義上,藝術道路也無所謂對錯,一般人走路是用腳的,其實倒立用手走路也可以,我們鄉下叫蝎子爬。即使“歪理邪說”式的藝術觀念,只要篤信不已,也可能會產生相應的有一定價值的作品。“此亦一是非,彼亦一是非”,通脫者要達到無可無不可的狀態。藝術鑒賞和藝術評論,當然要盡量公允,如果不牽涉立品立德的大是大非,要盡量寬容,盡量在對立面發現有價值的因素。無魔則無佛,你堅持的藝術理念,可能正因為有人堅決反對,才有存在的根據和意義。

基于這樣的考慮,我準備重拾這一話題。

書法美術化這一話題,大概在一二十年前就有人討論了。究竟什么是書法的美術化,一句話不好說清,可以分為觀念和技法兩個層次去認知。在觀念上,強調書法作品的視覺屬性,通俗地說,像看一幅畫一樣地看待書法;在技法上,一定程度上沖破書法的書寫性,或者說對筆法解構,借用畫法來豐富筆法。這兩種情形,都其來有自,并非近年才開始。且不說是否合理,至少它是客觀存在的。

文字起源時代

書畫同源,源在何處?源在事物,即自然、社會和人心。而文字一開始就有象征性和抽象性,并非繪畫。抽象性和具象性的區別:具象所描繪的事物,千差萬別,而抽象則試圖以有限的符號來描繪萬物。比如畫竹,盡管竹葉的形態并不復雜,但繪畫時,不同的竹葉力求不同的姿態。而文字的點畫,則“囊括萬殊,裁成一相”。

圖畫是寫形,文字則既可以寫形,也可以寫音、寫義。即便寫形,也不以形為目的,而是以義為目的的。

刻符和族徽文字,也是以極簡的點線(點畫的原始形態)構成的。

進入成熟文字體系,即甲骨文、金文時代后,差不多可以說文字與圖畫已經分道揚鑣。

盡管我們要強調書法與繪畫的不同,也不可否認,原始文字中,的確包涵著豐富的美術信息。最初級的造字方法——象形,或許可以稱為美術手段。而這也正是漢字書寫成為書法藝術的基礎。或者說,是漢字體系能夠在“形”的意義上,與自然、社會、人心形成映射的根據。如果沒有“形”作為橋梁,文字僅有記音的功能,可能就不存在書法了。漢語拼音就不能成為書法。大部分少數民族文字是記音的,其實也不能成為書法。日本的假名,雖取材于漢字的偏旁部首,有一定的“形”的基礎,終究顯得貧乏單薄一些。

兩種書寫形態

至少,在甲骨文時代,漢字已經相當成熟。與漢字的成熟相一致,書寫也成為一種獨立的技術體系。甲骨文中,有書而未刻的作品,也有反復練習書寫的作品,真實地呈現了當時的書寫狀態,已不再像刻符一樣,心中還裝著一個形象,而是純粹的文字書寫。如果說有筆法,那么,且不說筆法是否豐富,商代應該就已經有筆法。

如果說,刻符時代存在著繪畫性、象形性與書寫性、抽象性的對峙,進入書寫時代,則存在著銘石書的裝飾性、工藝性與手寫體的靈活性、豐富性的對峙。

宏觀上看,漢以前書,是不斷掙脫美術性的過程。拙著《筆法瑣談》里討論過銘石書的有關問題,不再費事了,剪貼如下:

這里說的銘石書,不局限于石,包括金、石和其他質材。同樣,手寫書的材料也不限于紙,也包括其他質材。手寫書是墨跡,是自由、新鮮的;而銘石書是經過二度制作的,一般是莊重、矜持的。手寫書的自由、鮮活、富于生機,往往開創新書體;而銘石書的莊重、矜持、成熟,往往結束一種書體的演進。像《散氏盤》可能較多地保留了手寫書的意味;《盂鼎》《毛公鼎》等把金文推向頂峰,也結束了大篆。而大篆頂峰時期的墨跡,不可多得,若有,必是更加氣象萬千的。像秦詔版權量可能較多地保留了手寫書的意味,而《泰山刻石》《嶧山碑》把小篆發展到頂峰,也結束了小篆。而小篆,特別是標準的小篆,在書法史上曇花一現,正是這種規范字、美術字生命力不強的體現。它像秦代制度一樣嚴酷,而同時期的簡牘,是多么豐富多彩啊。像《石門頌》《楊淮表紀》及很多小品刻石,可能較多地保留手寫書的意味,而《禮器碑》《曹全碑》等把隸書推上頂峰,其后的《熹平石經》《正始石經》,則顯然為隸書的發展畫上了句號。地不愛寶,漢代簡牘出土無數,相形之下,前人嘆為一碑一奇的漢碑,遠遠沒有漢代簡牘更為豐富。當然,對于東漢豐碑大碣來說,像《禮器碑》《曹全碑》等名碑,其書寫水平極高,而刻手水平也極高,拓本就具有“下真跡一等”的分量。它雖然不是手寫書的自由表達,但其建立規矩,整飭有度,因而成為入門必學之碑。大略言之,學漢碑得隸書之體,而摻漢簡得隸書之筆,學漢碑而把注意力集中在石花斑駁上,恐怕就與筆法不太一致了。漢晉間隸書余波的刻石,修飾首尾成為“折刀頭”,與書寫意味越拉越遠,必然走向淡乎無味,難以為繼。

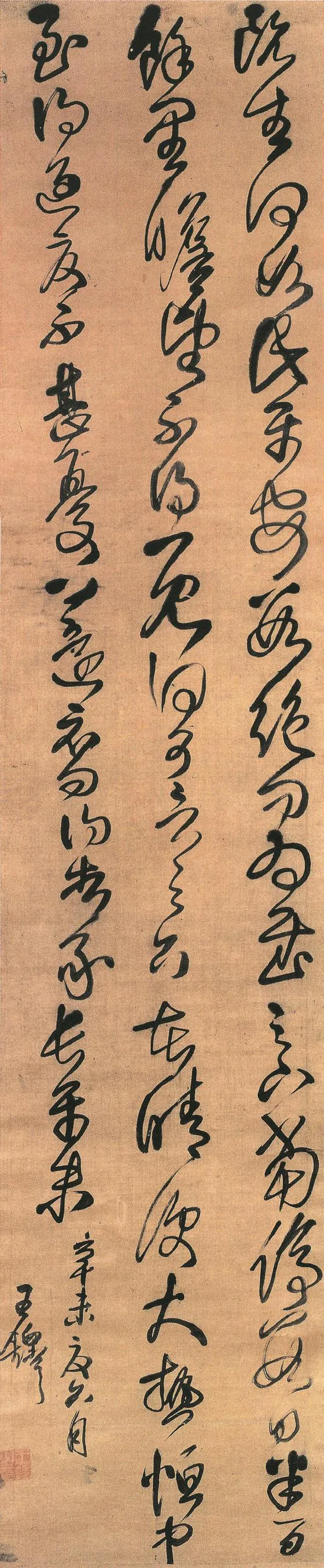

清 王鐸 草書《臨閣帖軸》 南京博物院藏

手寫體,如《侯馬盟書》、《散氏盤》、楚簡帛書。極其自由者,即所謂草書。金石體,或謂之正體,如《盂鼎》《虢季子白盤》。極其工致者,成為工藝書體,如鳥蟲書、中山王器。正草對峙,大抵從有文字、有書法就開始了。

手寫體寬扁,金石體瘦長。由古隸而漢簡,漢隸正是手寫產生,所以結體寬扁。施于金石的漢隸正體,規范化和裝飾化。楷書由原始行書演變,在結體上,倒是恢復古制,變得方正了。

從金文到楷書,文字中畫的因素逐漸減弱乃至蕩然。美術的基因,表面的呈現,主要在裝飾性、工藝性上;潛在的呈現,主要以“囊括萬殊,裁成一相”的方式起作用。

就我個人的觀點看,裝飾性、工藝性在藝術境界上,是無法與“妙契自然”相提并論的。人為因素越多,裝飾感越強,其能表現的人的本質力量越微弱,或者說其生命感越寡淡。

重意象而不重具象

自覺的書法,大抵可從蔡邕算起,傳統書論,也大約從蔡邕開始。漢末諸體皆備,書法有了廣泛的社會參與度,為這門藝術的獨立奠定了基礎。而從宏觀上看,也只有進入草書(章草)時代后,書法才徹底擺脫了象形的束縛。但是,書法的美術屬性潛在地起作用,這種潛在不是退出,而是層次的加深——具體地說,即在抽象基調下,進入了意象時代。

蔡邕《筆論》說:

為書之體,須入其形。若坐若行,若飛若動,若往若來,若臥若起,若愁若喜,若蟲食木葉,若利劍長戈,若強弓硬矢,若水火,若云霧,若日月。縱橫有可象者,方得謂之書矣。

蔡邕《九勢》說:

夫書肇于自然,自然既立,陰陽生焉,陰陽既生,形勢出矣。藏頭護尾,力在字中,下筆用力,肌膚之麗。故曰:勢來不可止,勢去不可遏,惟筆軟則奇怪生焉。

衛夫人《筆陣圖》說:

[橫]如千里陣云,隱隱然其實有形。

[點]如高峰墜石,磕磕然實如崩也。

[撇]陸斷犀象。

[折]百鈞弩發。

[豎]萬歲枯藤。

[捺]崩浪雷奔。

[橫折彎鉤]勁弩筋節。

蕭衍《古今書人優劣評》說:

鍾繇書如云鵠游天,群鴻戲海,行間茂密,實亦難過。

王羲之書字勢雄逸,如龍跳天門,虎臥鳳闕,故歷代寶之,永以為訓。

蔡邕書骨氣洞達,爽爽如有神力。

韋誕書如龍威虎振,劍拔弩張。

蕭子云書如危峰阻日,孤松一枝,荊軻負劍,壯士彎弓,雄人獵虎,心胸猛烈,鋒刃難當。

羊欣書如婢作夫人,不堪位置,而舉止羞澀,終不似真。

蕭思話書如舞女低腰,仙人嘯樹。

李鎮東書如芙蓉出水,文采鏤金。

……

索靖書如飄風忽舉,鷙鳥乍飛。

王僧虔書如王、謝家子弟,縱復不端正,奕奕皆有一種風流氣骨。

……

從具體點畫,到整幅書勢,以至書法境界,皆以“象”論。此象不是具象,而是抽象,或說是印象、意象。從書寫過程到欣賞過程中,都需要遷想妙得,發揮想象、移情的作用,方能有書的意味。

大抵漢魏六朝論書,多為譬喻,即米芾所謂“征引迂遠,比況奇巧”,不知云何者。然而不以譬喻,實亦難言,看似迂遠,實則貼切。佛家有所謂“說即不是”,藝術境界,正不可言詮。詩家有“賦比興”三法,其實興也是比。賦若足用,焉用比興乎?說一物味甜,不可捉摸,若謂蜜甜,則可體會矣。這種譬喻,所要言說的,正是深一層的意象,或謂之潛在的美術性。

重過程而不重結果

晉唐關注筆法為多,關注章法為少。其核心為書寫過程,而不是書寫結果。

唐以前人不大考慮細枝末節問題,種種規矩為后人所立,古人只提供盡善盡美的標本。傳歐陽詢有結構法,開始有“科學”精神了,法的時代開始了。

《書譜》講用筆,“執使轉用”;講用墨,“帶燥方潤,將濃遂枯”;講章法,“一點成一字之規,一字乃終篇之準”。但好像沒有講過一幅作品寫成是什么樣子。相對獨立的作品意識—一幅字的意識,應該是宋代才有的。也就是說,當時講書法,更偏重于書寫過程,而不是書寫的結果。從某種意義上說,過程對,結果就好,不考慮結果,就是有意無意之間。就像南北朝以前的古詩,不知格律,反而高不可及。真正好的“一幅字”,恐怕以王羲之、米芾的尺牘最為完美。

宋人的意義

屏風古已有之,屏上作畫比較早,但沒有所謂書法立軸。據說,吳琚有一件作品,是屏上的作品,大約可視為立軸的鼻祖了。河南葉縣有傳黃庭堅書《幽蘭賦》。據傳說,是黃庭堅奉旨寫在宮殿屏風上的條屏作品。但,從字跡看,不大像是黃書,想必后人偽托。

宋代人最大的貢獻在于,寫詩文作品時,把前代尺牘、手稿中才有的天真爛漫,引渡到詩文書法作品中。像蘇軾《赤壁賦》,類唐以前的寫法,《寒食詩》就是詩文作品的尺牘化、手稿化。米芾《蜀素帖》《苕溪詩》也是如此。這種形式又往往與語義相表里,即體現了尚意的意味。

詩文書法作品,唐以前人本來鮮見。像《文賦》,基本上仿《蘭亭》。《祭侄稿》《張好好詩》稿本,基本上屬于尺牘。《古詩四帖》《自敘帖》不好說。

為人書字,較早有王羲之換鵝傳說,對方要的是“經”,不是書法作品。為人寫碑版,從南北朝到唐人,非常普遍。而專門寫作品用于欣賞,大約盛于北宋。蘇軾、黃庭堅的筆記中,常提到為人作字的事。米芾《蜀素帖》就是為人作字。作品意識,大約是這個時候覺醒的。另外,黃庭堅初學蘇,后來拼命自創。“隨人作計終后人,自成一家始逼真”,米芾說縱使學成王羲之,終為奴書。這都是書體意識的表現,也就是要個人面目了。書法作品風格化,最早大約可以追溯到王獻之,在王羲之的籠罩下,他產生了建立獨立面貌的意識,勸王羲之“大人宜改體”就是這一意識的體現。

明代的條屏作品,特別是行草書,沿續了這個傳統。條幅、扇面之類,因為用于張掛展示,當然要考慮整幅作品的效果。王鐸臨閣帖,臨成尺八屏的形式,就是行草書尺牘化的例子,也是根據作品形制進行創作的例子。

獨立成幅,用以張掛的作品,在美術屬性上,與一幅畫有相通之處。也大約從宋人開始,書法家與文人、畫家開始有了交集,往往一身而兼之。也就是說,從文字書寫來說,書法早已有了自己獨立的一套技法,而從章法布局來說,從宋代開始,書法作品,特別是獨立成幅、用以廳堂張掛的作品,再一次吸納了繪畫的某些元素。

書家字與畫家字

書法與繪畫的靠攏,是宋以后書法發展的總體趨勢之一。我們不妨羅列一些書畫兼擅的大師:蘇軾、米芾、倪瓚、趙子昂、董其昌、沈周、文徴明、唐寅、徐渭、王鐸、傅山、八大山人、揚州八怪、趙之謙、吳昌碩、黃賓虹、齊白石、溥心畬、林散之、徐悲鴻、劉海粟、白蕉、啟功、李可染、李苦禪……簡直可以說,近千年的書法史,就是畫家的書法史。

前人有書家不擅畫,無畫家不擅書。書家不擅畫,也要心中有丘壑、有畫境;畫家不擅書,就談不上真正傳統意義上的國畫家。

畫家中謹嚴一路,如趙子昂、文徴明、董其昌,都是左右一代的書法大師,其美術天才,很潛在地為其書法成就起到支撐作用。更多畫家字是天真爛漫一路,或造型奇崛,如八大山人、金農、鄭板橋,或水墨淋漓,如石濤、黃賓虹、林散之,或引畫法入書法,如唐云、石魯、李可染。石魯的字我極不喜歡,認為一無是處。當然,這個認識還有待沉淀。

啟功是畫家,其書卻無多畫意;謝無量不擅畫,書卻多畫意。鄧石如不擅畫,“海為龍世界,云是鶴家鄉”一聯,卻似畫家字。弘一是畫家,皈依之后,掃盡奇趣,納入靜穆,別樹一幟。

書家字嚴謹,往往少奇趣,緊致;畫家字靈動,往往多奇趣,松活。

沈尹默、白蕉都是文人、書家,白是畫家,沈不是。沈、白書法在情趣上的不同,也許與其美術天分有一定聯系。

當然,真正高級的畫家字作品,是在書法技法的前提下,體現畫境畫意,營構作品感染力的。若不究筆法,妄引畫法,炫奇弄巧,便流于雜耍。而真正的畫家(傳統意義上的國畫家),也必是集文人、書家、畫家為一身者。

文人字與書家字

文人或擅書,或不擅書。學問大不一定字好。康有為、梁啟超、魯迅、郭沫若、謝無量、高二適是文人,又是書家。蔡元培、王國維、馬一浮、胡適、郁達夫、周作人、俞平伯、馮友蘭、錢鐘書、茅盾、汪曾祺,擅書,文人的標準有余,而書家的標準略欠。賈平凹、莫言,頂多是略擅書。

文人要有全面的修養和天才。現在的作家、教授,不一定是文人。有些作家文史知識十分有限。“五四”第一代作家,大多通儒全才,語言有魅力。第二代就遜色。教授若僅以之為職業,很難說得上是文人。現在寫電視劇的作家,連古典文化常識都沒有,差錯累累。有些文科教授,不懂詩詞格律,連七絕也寫不出來。號稱書法家者,題個詞、抄一首古詩詞,或張冠李戴,或落款幾句話,差錯累累,不能文從字順的現象,比比皆是。我們這個時代,別說人文通識,連基本的文字常識,以及相應敬事的態度,也很缺乏。省委書記不認識本省簡稱,作協主席讀錯字、寫錯字,書協主席錯別字頻出,大學校長讀錯字,簡直都是常態了。特別是各類書展上,領導寫的字,一般都是老干體,個別領導如果寫得應規入矩,我都不敢相信他是領導了。

作家、專家、教授身份,不一定意味著是文人,寫出來的字,不一定是文人字。文人沒有“形學”的才情,沒有書法的專業訓練,寫出的也不會是書法。

書家應通文、史、哲之學,也就是說要成為讀書人、文人,這樣才有文化人的趣味和見識。刪盡俗情即為雅。書家應有形式的敏感,或者直接說,要有書法的天分秉賦。二者不可或缺。

我們在討論書法美術化的過程中,討論畫家字是天經地義的,似乎討論文人字有點離題。誠然,畫家字以筆墨趣味見長,文人字卻以書卷氣見長。書卷氣,是學問、修養、見識、胸懷的自然流露,而其學問、修養、見識、胸懷中,也正有美術的因素。有成就的文人書家,必有技法基礎,也必有美術修養。如康有為、羅振玉,論書畫收藏,也堪稱大家;魯迅深通中外美術,藏有大量碑帖拓片,手抄大量漢魏碑刻;等等。有學問了字就好了,那是天方夜譚。

大章法

大章法是近年提出的一個概念。淺白地講,大章法就是把一幅作品,看成是一幅畫一樣,整體觀念下的構成理念。

其實大章法的觀念下,小章法也一定會在服從大章法的前提下,構成部分的形式。一行也是形,一字也是形,一筆也是形,積小成大,爭讓避就,構成大章法的統一。有人還提出了局部構成,即跨行的筆墨對比問題,是前人沒有提出過的。

從書法演進的情況看,源頭的美術化,潛在地存在于書法;書法作品用于廳堂張掛,即如條屏、楹聯、鏡心、中堂之類,它的整體性和美術屬性,就逐步被喚醒了。近年,書法的實用功能消失殆盡,又由廳堂轉向展廳,美術性得到更進一步加強。這也是當代書法出現分化的基礎。

展廳導致兩個結果:不滿足于習見形式,所以眼光擴大到民間書法;在美術觀念影響下,對書法形式因素極度夸張。因為眼光擴大到民間書法等“非主流”書法,所以形式得到了開拓,因為極度夸張,需要強烈的對比因素,或謂之制造矛盾和解決矛盾,傳統技法體系受到解構,畫法被大量引入書法。傳統的畫法,要建立在書法的基礎上;而當代的書法,又轉過來向畫法汲取營養。這是一個有趣的現象:形式的開拓和技法的解構。

書法復興第一代書家,大部分借助古典作品,進行突顯式試驗。照應了書法的欣賞慣性,又有所突破,協調了繼承與創新的關系。

對形式的關注,可能會產生來于書法的構成藝術、行為藝術,也可能產生雜耍。

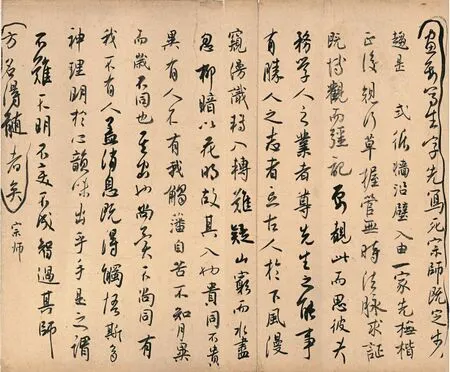

白蕉論書手稿

弘一 《悲欣交集》

唯美形式與陌生形式

如果比照經典書法與當代書法,首先,恐怕沒有人認為經典法書沒有形式、不是形式。經典書法不但有形式,而且它的形式是無上高妙的形式。因其盡善盡美,姑稱之為唯美形式。

判斷是否具備繼承意義,或者說書寫水平高不高,有簡單的方法。

點畫是否完備。即抽出一個點畫,看它是否是完美的。完美的點畫是寫出來的,不是畫出來的。筆法之美,首先表現于點畫的完備性,基礎是書寫合乎法度,得勢得力。

字法是否完備。抽出一個字,用筆、結體是否合理;是否充滿了動勢、張力;是否令人產生豐富的聯想。點畫完備、字法完備的字,經得起放大、縮小。

行氣是否貫通。古人講一筆書,行氣通于隔行,書寫過程無始無終,是個自然的、有生命節律的過程。好書氣長,無休止;劣書氣短,處處支離。書法要有時間意義的節奏,也即體現生命的律動。

章法,也就是整體的感覺。自然書寫產生的作品,必渾然一體,無懈可擊。現在不少人覺得自然書寫過于平淡,要引入設計感,把章法“做”出來,看似章法意識的覺醒,實則陷于“做”,過于聰明,即是賣弄。

形式之外:是否有語辭意義和社會背景,能否取得人與書的統一。不可諱言,當代,綜合意義上的完美之作,幾乎沒有。如弘一《悲欣交集》,堪稱完美的作品。

如果我們能冷靜面對經典,將不能不承認經典作品的形式更豐富,更完美無缺。以前總認為趙子昂書無力,取其尺牘臨習,才知道力在字中,不可企及。經典作品的品格,決定了它經得起推敲、玩味。經典作品、特別是帖派作品以用為美,我認為是美的最深妙的形式。我之所以認為經典帖派作品是以用為美,是因為作為核心的筆法,是在揮運過程中遵循物理、生理自然形成的,紙筆相發,揮寫自然,寫出來的效果,才產生骨氣血肉的感覺,才通于萬事萬物,囊括萬殊,裁成一相,其勢、其力、其韻,在有意無意間,天真爛漫,煥發風采。大美必以用為美。

明式家具、鐮刀柄、碗、人體,就可以詮釋最實用也最完美的形式。

以用為美與深妙的形式

深摯的情感、深妙的形式,最繁復又最簡潔,有直指人心的力量。

盡管我自己堅決不會去學所謂“丑書”,但我并不反對相關的探索。時至今日,大約還沒有十分成功的“丑書”作品。

丑到極處即美到極處。丑的意義約有數端。

陌生感,或謂之新穎感。三十年前,街上走個洋人,會跟一群人看,就是因為“新穎”“陌生”。

豐富性。太湖石的皺透瘦,石板是不能替代的。這是空間意義上的豐富性。古樹、盆景、古董等,是時間意義上的豐富性。這與美人不一樣。美人不能見其遲暮。清代碑派書法,開拓了長鋒羊毫、生宣紙條件下的筆法意義,追求“金石氣”,基本上是全以中鋒、遲澀的書寫方法,替代帖派即中即側、流動不拘的書寫方法,犧牲了一些揮寫的流動性,增加了點畫本身某一方面的內涵。而金文原作,刻范中并無筆法可言,碑碣造像的蒼茫感,也大抵由風雨完成。碑派對“金石氣”的追求,在我看來,正是以新工具(長鋒筆、生宣紙),借用畫法而實現的對金石書跡的誤讀再造。

模糊性。由粗疏形式到精致形式是一般規律。至精則亡。混沌鑿七竅。有丑拙意義的字,也多存在于半成熟狀態。

然而丑到極處,談何容易!徐生翁、趙冷月的作品,很多是沒有做到真正返璞歸真的。趙之謙所謂積學大儒必具神秀,三歲稚子能見天質。趙氏一生,庶幾能具神秀,而返回三歲稚子,他是做不到的。當代以丑為宗旨者,多陷于故弄玄虛,裝天真、弄玄虛以欺世,頗亦可哂。

不過,書法脫離實用之后,也許為另類的探索提供了更大空間。只要從真誠的愿望出發,獨執己見,一定能發掘前人尚未涉及的領域。清代碑學的理論和技術,未必就合乎書法的本來意義,也畢竟拓展了書法的疆域。

未來的指向

美術化是大勢所趨。康有為說:“天地江河,無日不變,書其至小者。”變皆為勢所逼,不是閉門造車。當代展覽發展三十余年,總體上看,近年書法是不斷進步的,也產生了一些大家相對認可的作品,但可惜的是,流風數變,忽左忽右,不論何種風格當道,差不多都陷入了做作的怪圈,可謂集做作之大成。

實際上,美術化的大趨勢,或弱或強地干涉于當代各種創作理念的創作過程中。“展覽體”概念下的工藝化篆書、“俗隸”“今楷”“偽帖學”,通病在于只重形式,沒有內涵和深度。所謂“藝術書法”或“丑書”,對形式的迷戀可能更為偏執,但似乎尚沒有找到更加高遠的理想。與現代藝術相呼應的種種表現,特別是類行為藝術,還停留在復制、摹仿別人的階段。需要明白的是,現代藝術可能并不以物態的作品為目的,也正因為此,其過程就是核心,是絕對不能重復,更不能摹仿的。第一次在女人裸體上寫字,可能是藝術;第二次基本上就是流氓;繼續下去,似乎就適合以治安管理條例討論了。

近來,微信朋友圈中,“吼書”“蘭亭獎評選”和某展覽被叫停,大概是三件較有影響的事件。后來又有“射書”“描書”相與引人關注,眾口喧騰,側面反映出當代書法的某種困境。真想吼就吼!井上有一寫字時,往往嗷嗷有聲,大概是情之所至,不能自已,并不為別人喝彩。若為別人喝彩,也就失去了藝術的純度。名家停滯甚至滑坡的現象,也并不新鮮,幾十年來都是如此。以小慧作書,沒有深沉的支撐,就玩不出花樣了。“流行書風”以“變形”為法寶,究竟能七十二變還是無限可變,也說不清。這些表象的背后,隱藏著一個更大的問題,就是我們為什么要從事書法,書法能做什么?如果只是美術的一個分支,它的表現力、素材和技巧,恐怕都遠不及繪畫。或潛或顯的美術化,是書法發展的一個現象,但并不是目的。如果喪失了人文性的高貴品格,就不免要淪喪為筆墨游戲。

總之,美術化是書法基因中固有的因素之一。書法作品融入環境、用于裝飾,驅使美術化覺醒。書法脫離實用,用于展廳,使美術化得到進一步強化。

美術化對人文化有削弱的作用,過于美術化,將使書法部分喪失靈魂,而缺乏更大的動力、更大的鵠的。

面對經典,應該固守什么,弘揚什么?美術意義上獨特的面貌,傳統意義上的技術和品格相統一,應該是當代書法發展的一個總體方向。