姚國瑾學(xué)術(shù)與書法述略

⊙ 吳高歌

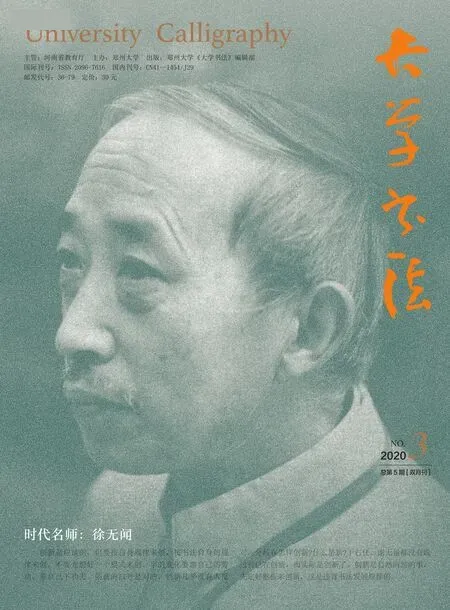

姚國瑾,字玉衡,又字伯瑜,號簞廬、又號南沙,以其舍后有一南沙河,因以為號焉。1958年夏歷9月,南沙先生出生于山西河津通化鎮(zhèn),此鎮(zhèn)后劃歸萬榮。河津曾為卜子夏西河設(shè)教之地,故此方儒風(fēng)由來已久。萬榮古稱汾陰,漢武帝時(shí)期祭祀后土即于此處。通化以王通而得名,取其淳樸之民風(fēng)為王通所化之意。王通為隋唐之際大儒,號文中子,其弟子在初唐多為朝廷重臣。往圣鄉(xiāng)賢,澤惠后世,仁義道德,教化成俗。南沙先生出身書香世家,幼承庭訓(xùn),習(xí)禮為文,及長,寄情翰墨,究心經(jīng)史。1982年畢業(yè)于太原重型機(jī)械學(xué)院(現(xiàn)太原科技大學(xué)),歷任太原礦山機(jī)器廠工程師、山西高校聯(lián)合出版社副編審等職。20世紀(jì)90年代初,師從姚奠中、林鵬二先生研修經(jīng)史、書法,學(xué)術(shù)、藝術(shù)成績斐然。現(xiàn)為山西大學(xué)美術(shù)學(xué)院教授、書法碩士研究生導(dǎo)師、書法史論與藝術(shù)研究所副所長,中國書法家協(xié)會(huì)學(xué)術(shù)委員會(huì)委員,山西省書法家協(xié)會(huì)副主席。撰有《中國書法全集·傅山卷》《書法基礎(chǔ)與欣賞》等論著,以及《傅山與顧炎武》《傅山與佛教之關(guān)系》《嶺南學(xué)術(shù)與嶺南書法》等論文多篇,在書學(xué)領(lǐng)域,聲譽(yù)遠(yuǎn)播。茲文將試述南沙先生之學(xué)術(shù)范圍、藝術(shù)觀念以及書法特征,略陳管見,恐未及南沙之學(xué)、之藝之十一。

一

南沙先生學(xué)術(shù)思想介于儒、釋、道三者之間,與魏晉以降士大夫階層之主流思想頗相吻合。儒家入世,道家出世,而佛家以及對中國文化影響最巨之禪宗也以出世為根本。古代士人因所處之地位、所受之教化程度不同,而于三家學(xué)術(shù)各有取舍,然其文化思想或各有偏向,但旨趣略同。要之,不明三家學(xué)術(shù)之要旨,則未足以真正理解士流之學(xué)術(shù)。南沙先生于古則必言老莊、孔孟,于近人則推重陳寅恪、錢穆,每以“獨(dú)立之精神,自由之思想”自勵(lì),又以傳承傳統(tǒng)文化、書法藝術(shù)為己任。20世紀(jì)90年代初,南沙先生問學(xué)于姚奠中老,姚老言及先秦時(shí)期三晉法家頗值得留意,建議其由此入手,而南沙先生志趣在儒家之學(xué),以其欣慕儒家之仁義、禮樂久矣,姚老笑而許之。學(xué)術(shù)志趣的選擇或許與人之性情相關(guān),儒家的詩書禮樂之教,文行忠信之訓(xùn),以及中庸觀念對傳統(tǒng)的人文精神影響至深,由此可見一斑。南沙先生向往儒學(xué)教化,蓋以其受先圣之道、家學(xué)之風(fēng)所熏染而致。南沙于老莊雖未如儒學(xué)之態(tài)度,然也諳熟道家經(jīng)典,崇尚道法自然之說。以為圣人之“無為”之治、“無為”之化皆為進(jìn)取之思想,而非頹廢之觀念,“道常無為而無不為”堪為自然之法則。儒、道之外,南沙先生又涉獵佛學(xué)。1994年,南沙先生皈依佛門,拜崇善寺主持慈貴大和尚為師,打坐念佛,居家修行,自號檻上人,又署半僧,蓋取佛門與世間之間之意。他以為心中有佛,乃是佛家修行之本,而未必拘于修行之所在。其詩云“佛法原為世間法”,兩法原是一法,非法外有法也。蓋南沙之皈依,其要在其學(xué)而不在其教,在求其真諦而非拘泥于形式。南沙于三家之學(xué)求其同,而存其異,貴在通會(huì),欲取三家之要旨而成一家之觀念。

學(xué)術(shù)既立,道心存焉。然南沙先生之學(xué)皆由其嗜好書學(xué)為緣起。“書雖小技,然幾于道”,此在南沙即為一證。1982年,南沙先生于太原南宮從陳嘉澍先生學(xué)習(xí)顏體,繼而向衛(wèi)俊秀先生問學(xué)書之道,由此奠定了良好的書法基礎(chǔ)。從書法的技法與形式出發(fā),南沙先生進(jìn)而關(guān)注書法“形而上”的層面,“形而上者謂之道,形而下者謂之器”,而就書法言,這是從技法層面到藝術(shù)理念的覺悟與升華。像一些志于書道的同仁一樣,南沙先生也希望從西方的學(xué)術(shù)、藝術(shù)理論中尋找答案,因此他閱覽大量西方典籍,盡管從很大程度上開拓了思路,但依然未能夠從根本上解決中國書法的問題。也正是在這一時(shí)期,南沙先生有幸得到前輩學(xué)者如姚奠中、張頷、林鵬諸位先生的教誨,致力傳統(tǒng),從傳統(tǒng)中尋覓、追求書法之真諦。姚奠中先生為山西大學(xué)中文系教授,乃余杭章太炎先生晚年弟子,國學(xué)底蘊(yùn)深厚,學(xué)識淵博。南沙先生從其學(xué),姚奠中先生授以《說文》,遂奠定小學(xué)之基礎(chǔ)。繼而從張頷先生學(xué)古文字及古代天文、歷法知識,張頷先生為全國著名古文字學(xué)家,雖無師承,但治學(xué)極其嚴(yán)謹(jǐn),在古文字界頗有聲譽(yù)。姚、張二老均擅長書法,南沙先生受益匪淺。林鵬先生為享譽(yù)全國的草書大家,才思敏銳,激情豪邁,諳熟經(jīng)史,通曉書道。南沙先生每每求教于三老門下,執(zhí)弟子禮甚恭。由唐宋八大家而上溯先秦經(jīng)典及諸子文獻(xiàn),而后又涉獵程、朱、陸、王。其學(xué)術(shù)要略以經(jīng)史為主干,而以文藝為枝葉。南沙治學(xué)初衷未必與古人相合,然“即器以明道”之途徑卻與古人無二致,以此由書學(xué)小道而入國學(xué)之大道。

南沙先生對于經(jīng)史的研究主要以義理為旨?xì)w,而于史實(shí)則輔之以考據(jù),若以漢宋之學(xué)術(shù)分野而論,則南沙先生偏重于宋學(xué),正如其所言“學(xué)問宗漢,學(xué)術(shù)歸宋”。1999年,南沙先生于太原創(chuàng)設(shè)經(jīng)史講堂,經(jīng)部以《四書》為主,繼之以程、朱、陸、王之學(xué),陳明大義,辨析源流,解惑答疑,時(shí)有發(fā)明。其《四書》講義雖未刊行,然其中不乏精義。要之,其能以了解之同情對待古人,以切身之實(shí)踐理解古人,其中甘苦,自當(dāng)會(huì)意也。

南沙先生諳熟書史,于傅山研究尤深。傅山為明清之際著名學(xué)者、思想家、書法家,以民族氣節(jié)見聞?dòng)谑溃瑢笫缹W(xué)術(shù)、書法影響甚巨,三晉一帶尤其如此。20世紀(jì)90年代初,南沙先生與書界同道成立“丹崖書社”,志在弘揚(yáng)傅山之學(xué)、之書藝,更在弘揚(yáng)其文人精神。而南沙先生草書氣息流暢,大氣磅礴也當(dāng)受傅青主之影響。1997年,南沙先生受劉正成先生之托,與林鵬先生共同主持《中國書法全集·傅山卷》的編著工作,從而對傅山學(xué)術(shù)思想、家世淵源、作品內(nèi)容等作了詳細(xì)考證、闡述,深得書道同仁之譽(yù)。其間,南沙先生結(jié)識了遠(yuǎn)在異國的波士頓大學(xué)藝術(shù)史系教授白謙慎博士,白先生致力傅山研究有年,成果卓著。二人遂飛鴻傳書,信札往來,討論學(xué)術(shù)、切磋書道,學(xué)林雅趣,彌足可貴。

二

南沙先生是一個(gè)具有藝術(shù)思想的學(xué)者。其藝術(shù)思想主要源于學(xué)術(shù)思考、書藝實(shí)踐以及人生感悟等方面,這決定了他對藝術(shù)理解的深度和高度。

作為傳統(tǒng)文化的精粹,歷代士人于書法情有獨(dú)鐘,因而也不乏具有學(xué)術(shù)價(jià)值的思考。道藝之關(guān)系正是關(guān)于學(xué)術(shù)與藝術(shù)的核心問題之一,同樣也是現(xiàn)代學(xué)術(shù)界面臨的問題之一。道藝關(guān)系原本為傳統(tǒng)文化觀念,而與書法無關(guān)。但此種觀念后來被借用為書法理論,并逐漸成為士人們對待學(xué)術(shù)與藝術(shù)的態(tài)度。“道”在古代是一個(gè)很玄妙的概念,“道可道,非常道”,“可道者,非道也”。盡管“道”的含義很難準(zhǔn)確概述,但毫無疑問,它是士人們追求的一個(gè)目標(biāo),它屬于超越形式、超越具體物象的概念范疇。先秦儒、道兩家,皆以得道為尚,儒家提倡“志于道,據(jù)于德,依于仁,游于藝”。莊子《外物》則有“得魚忘筌”“得兔忘蹄”“得意忘言”之論。至魏晉時(shí)期,王弼以老莊解《周易》,又有“得意忘象”之說。莊子、王弼的得之忘之的思維模式與“即器以明道”的方式異曲同工,蓋古代士人視道、藝之關(guān)系為本末無疑也。推及書學(xué),也是如此。“道成而上,藝成而下”,這正是傳統(tǒng)文人對于書法之態(tài)度。南沙先生于此問題多承繼前人成說,此由其所接收傳統(tǒng)文化之熏染所致,也與其立足于大文化立場對待書法之態(tài)度相關(guān)。然此觀念決不含有輕視藝術(shù)之意味。

南沙先生對于道藝關(guān)系之態(tài)度并未妨礙他對于書法本體之思考,相反,他的國學(xué)基礎(chǔ)與文化底蘊(yùn)使其理論思考更有價(jià)值。對于書法的觀照,從技術(shù)層面到哲學(xué)層面,又從哲學(xué)回歸到技術(shù),從而給予技術(shù)以強(qiáng)有力的理論支撐,這是一個(gè)辯證的過程。從書法的表現(xiàn)手段而言,除了技法還是技法。而從其作品效果而言,除了形式還是形式。南沙先生對于技法與形式問題都有深入思考,他以為書法的形式并非單純的外部構(gòu)造,而是包括外部構(gòu)造背后所蘊(yùn)含的文化意味,這種文化意味是體現(xiàn)中國傳統(tǒng)審美的、表現(xiàn)士大夫精神與文化品格的意味,這是形式所包含著的文化意義之所在,是書法靈魂之所在。同時(shí),他以為西方的藝術(shù)學(xué)、美學(xué)的理論只可以借鑒,而不可生搬硬套,如果沒有深入研究書法所生成以及孕育的環(huán)境,不了解傳統(tǒng)文化的意義,那么即使再完備的外來的理論也會(huì)顯得有隔膜。

學(xué)術(shù)與藝術(shù)之關(guān)系是書法研究與創(chuàng)作的基本問題,只有理順其中的關(guān)系,學(xué)術(shù)與藝術(shù)方可相得益彰。南沙先生于此有深入思考。他在《簞廬囈語》謂:“書法是藝術(shù)的,也是學(xué)術(shù)的。學(xué)術(shù)需要藝術(shù)的感受,藝術(shù)需要學(xué)術(shù)的思考。”所謂“藝術(shù)的感受”是指學(xué)術(shù)需要靈感,所謂“學(xué)術(shù)的思考”則是指藝術(shù)需要理性。因此南沙治書學(xué)之方法,往往是從書法史學(xué)的角度出發(fā),考察一時(shí)代之文化背景以及書家交游之范圍,而非僅僅計(jì)較于作品之表面特征。他將現(xiàn)代書法流派以及風(fēng)格特征也放在史學(xué)的脈絡(luò)中加以考察,并確立比較準(zhǔn)確的定位。以此法治學(xué),必能了然當(dāng)代書學(xué)于歷史中處于何種地位,也必能洞察“我”之與書史中處于何種地位。其合理性與科學(xué)性自不待言。

南沙先生極其注重藝術(shù)創(chuàng)作的個(gè)性,因此他主張藝術(shù)家的思想是獨(dú)立的、自由的。他在《藝術(shù)家的權(quán)利》一文中論道:“藝術(shù)家的思想是自由的。正是因?yàn)檫@種自由,他們才具有獨(dú)特的個(gè)性,才會(huì)產(chǎn)生富于個(gè)性的作品。”“藝術(shù)家對藝術(shù)的認(rèn)識,既反映藝術(shù)家本身的認(rèn)知能力,又會(huì)不時(shí)地打上時(shí)代的烙印。他們有時(shí)無可奈何地為權(quán)力者唱著贊歌,抑或心甘情愿地作為權(quán)力的附庸。這不是沒有思想,而是思想里落下了塵埃。”“藝術(shù)家對藝術(shù)有著不可剝奪的權(quán)利,這就是自由和尊嚴(yán)。”如陳寅恪先生所言:“士之讀書治學(xué),蓋將以脫心志于俗諦之桎梏,真理因得以發(fā)揚(yáng)。思想而不自由,毋寧死耳。”學(xué)術(shù)如此,藝術(shù)更是如此。藝術(shù)具有自身的規(guī)律與法則,而對于藝術(shù)的追求需要精神與心靈的高度自由,需要“心游萬仞”的自由,需要扶搖直上九萬里的自由。這是藝術(shù)創(chuàng)作的前提,也是藝術(shù)思想的前提。

南沙先生對于藝術(shù)的思考又是發(fā)自心靈的,因此會(huì)使人感受真實(shí)而貼切。在對待藝術(shù)的態(tài)度上,南沙先生是將其與生命意識緊密聯(lián)系在一起的,他聲稱:“文化,包括書法是我生命的一部分。”這是他對藝術(shù)哲學(xué)的宣言。“無論是文學(xué)還是藝術(shù),關(guān)鍵是情感的真實(shí)和心地的真誠。真正的作品不是給讀者看的,而是心靈的再現(xiàn)。讀者在閱讀和欣賞的過程中,產(chǎn)生共鳴,同悲同泣,同喜同樂,則是另一回事。任何從讀者的角度出發(fā)而寫出的作品,都充斥著謊言和虛偽。”對于藝術(shù)的感悟,只有通過心靈的真實(shí)體驗(yàn)才最近于藝術(shù)的真諦,因此創(chuàng)作者的心靈體驗(yàn)至關(guān)重要,而至于觀賞者與感受者的共鳴則是其次的。當(dāng)然,這并不意味著對待藝術(shù)抱有刻意求異、以博時(shí)譽(yù)的態(tài)度,也不意味著藝術(shù)的宗旨為孤芳自賞。恰恰相反,這種思想實(shí)際上正是傳統(tǒng)文化觀念的延續(xù)。“書,心畫也”,書法是心靈的體驗(yàn),是真切的、實(shí)在的感受,非深于此道者何有此論也?古語云:“古之學(xué)者為己,今之學(xué)者為人。”得矣夫!為己之學(xué)術(shù)乃真學(xué)術(shù),而為人之學(xué)術(shù)為隔膜的學(xué)術(shù)。南沙先生對藝術(shù)之理解當(dāng)如是。

三

自1995年太原師范學(xué)院書法專業(yè)成立至今,南沙先生已執(zhí)教席十余年。書法教學(xué)工作促進(jìn)了他對書學(xué)的思考,從直接經(jīng)驗(yàn)的積累到對教學(xué)的理性思考,從新專業(yè)的摸索與嘗試到教學(xué)內(nèi)容與教學(xué)方式的逐漸完善,南沙先生傾注了大量的時(shí)間和精力。他講授之中國書法史、篆書技法等課程也深受好評。因材施教,誨人不倦,書道后學(xué),頗多受益。1999年,創(chuàng)立經(jīng)史講堂,延聘文、史、哲、藝諸科學(xué)者、教授前來講學(xué),廣泛涉獵哲學(xué)、史學(xué)、藝術(shù)、宗教等方面的內(nèi)容,十余年來未曾間斷。諸門人弟子在三晉書壇嶄露頭角,成績斐然。

南沙先生書法諸體俱工,而尤擅篆書、行草,山右一帶,頗有聲譽(yù)。其大篆以石鼓文為宗,兼取宗周金文以及春秋、戰(zhàn)國石刻文字,工穩(wěn)端莊,凝重典雅。行草宗法“二王”,兼取宋、明諸賢,于近人則頗受沈尹默、白蕉書風(fēng)之影響,含蓄蘊(yùn)藉、飄逸俊朗。大草取法《閣帖》、張旭、懷素、黃庭堅(jiān)、傅山等,筆法嫻熟,氣息通暢,夏云奇峰,滿紙?jiān)茻煛W該?dān)任中國書法家協(xié)會(huì)學(xué)術(shù)委員會(huì)委員以來,屢次參加全國性的書法學(xué)術(shù)研討會(huì),與海內(nèi)外同道互相交流、切磋學(xué)術(shù)、書法,學(xué)術(shù)益進(jìn),藝術(shù)亦益精。

姚國瑾 篆書《黃山幽谷》聯(lián)

或許由于對傳統(tǒng)的摯愛與對經(jīng)典的情懷,南沙先生之書法并未追逐時(shí)風(fēng),隨波逐流,而是強(qiáng)調(diào)取法經(jīng)典,在經(jīng)典的基礎(chǔ)上寫出新意,寫出文化品位。書法之法存乎經(jīng)典,舍經(jīng)典而何求乎?這大概就是他曾經(jīng)自嘲的“抱殘守缺”與“不合時(shí)宜”吧。這實(shí)際上正是對于書法的一種態(tài)度,對文化的一種態(tài)度。蘇軾論智永書時(shí)嘗謂:“永禪師欲存王氏典型,以為百家法祖,故舉用舊法,非不能出新意求變態(tài)也。”南沙先生不預(yù)時(shí)流,乃不為也,非不能也。一個(gè)“守”字,如何了得?“為往圣繼絕學(xué)”,這里的繼承實(shí)際上是要守護(hù)文化的一種責(zé)任,而以此為基礎(chǔ),將傳統(tǒng)弘揚(yáng)光大也是一種使命,此所謂“古不乖時(shí),今不同弊”也。當(dāng)然,這種理念需要深厚的傳統(tǒng)文化觀念的支撐,也需要具有面對世俗、打破偏見的勇氣。

余與南沙先生有“四同”之緣。四同者,同鄉(xiāng)、同門、同事、同道之謂也。1997年,南沙先生在太原師范學(xué)院為成人大學(xué)生講授書法史,其時(shí)我在山西大學(xué)歷史系攻讀碩士學(xué)位,久聞其才氣與學(xué)識,于閑暇之時(shí)去旁聽他的課,遂相識焉。后經(jīng)南沙先生引薦,拜林鵬先生為師,此為同門之誼。此后,我們同在太原師范學(xué)院書法專業(yè)工作,經(jīng)史講堂創(chuàng)設(shè)后,他主講經(jīng)部,我來講史部,遂為同事、同道之誼;一年后,我到北京師范大學(xué)歷史系攻讀博士學(xué)位,南沙先生一人堅(jiān)守經(jīng)史講堂,至今已越十秋,三晉晚輩后學(xué)多被其恩惠。南沙先生長余九歲,學(xué)問、見識也遠(yuǎn)出我右。誨余、啟余者,南沙先生也。

2008年9月1日于北京