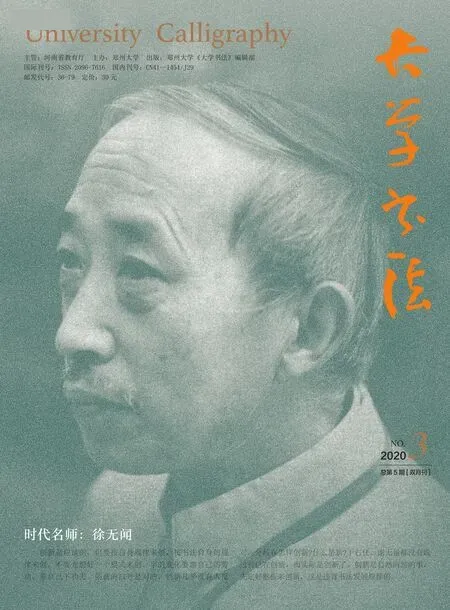

徐無(wú)聞?wù)摃Z(yǔ)錄

⊙ 徐無(wú)聞

書史論

人們對(duì)甲骨書法感興趣,自然含有珍重我國(guó)最古文字的民族自豪感。甲骨書法在藝術(shù)上的獨(dú)特之處,似有這么幾點(diǎn):一是形體的象形性強(qiáng);二是在結(jié)體和章法上,較后世較多的書法有靈活性;三是寫和刻緊密結(jié)合。殷和西周的甲骨文、金文的五六百年發(fā)展中,可以窺察到統(tǒng)一和簡(jiǎn)化的走向,但總的看來(lái),不妨統(tǒng)稱為殷周古文。

戰(zhàn)國(guó)秦的《商鞅方升》《秦虎杜符》《詛楚文》《高奴權(quán)》《新郪虎符》等文字,都與后世所謂小篆基本相同;還有大約二十件同時(shí)代的兵器銘文,也大體是小篆;這就是小篆為戰(zhàn)國(guó)文字的鐵證。

由湖北睡虎地秦簡(jiǎn)、四川青川戰(zhàn)國(guó)木牘,我們可確知隸書興起于戰(zhàn)國(guó)晚期。這兩種簡(jiǎn)牘和馬王堆漢墓帛書、銀雀山竹簡(jiǎn)上的隸書,還帶有濃厚篆意,形體的隸化還不完全,與后世習(xí)見的隸書有區(qū)別,可稱之為古隸書。向來(lái)把東漢碑刻上的隸書看作成熟的隸書,由于北京孫河縣竹簡(jiǎn)的出土,這成熟期已可提早到西漢中期。現(xiàn)行的楷書出現(xiàn)于東漢后期,也有實(shí)物可證了。

《石鼓文》為我國(guó)古刻石典型代表,歷代學(xué)者和書法家十分推重。重刻本不下二十余種,由于過(guò)去的刻本,有的是因?yàn)榭甲C工作不夠,有的依照的拓本不古,有的是因工不善,或者摹刻不出自一手,都存在不足。明代安國(guó)藏的三個(gè)北宋最古拓本,民國(guó)初流失到日本,后來(lái)陸續(xù)有影印本出版。先生(徐無(wú)聞)拿出日本二玄社影印的“先鋒”“中權(quán)”“后勁”三個(gè)《石鼓文》拓本,并說(shuō):從三種最古拓本中擇優(yōu),又根據(jù)現(xiàn)存的歷代其他原拓本,參照各種重刻本,加之前人的研究成果,定會(huì)刻出優(yōu)于歷代的重刻本。

體現(xiàn)隸書高度成就的是東漢碑刻。現(xiàn)存佳品頗多,鳳翥龍騰,各極其致。瘦勁縱逸如《石門頌》《楊淮表紀(jì)》,方雄厚嚴(yán)如《衡方碑》《魯峻碑》,寬博樸古如《西狹頌》《郙閣頌》,奇崛勁健如《張遷碑》,典雅疏秀如《禮器碑》,謹(jǐn)嚴(yán)平實(shí)如《熹平石經(jīng)》,風(fēng)姿特秀如《曹全碑》等。東漢在隸書筆法和結(jié)構(gòu)上都有創(chuàng)新,為正書的產(chǎn)生和發(fā)展,準(zhǔn)備了充足的條件。

技法論

甲骨文幾乎全是刀刻的,在一定程度上也表現(xiàn)出筆法,起止轉(zhuǎn)折,大多明晰可辨。在甲骨和石器上朱書或墨書的文字,每一筆起筆和收筆多不藏鋒,直起直落,行筆中間用力較重而顯得壯實(shí),轉(zhuǎn)折處不拘方圓,順乎自然。這便是中國(guó)書法最早的筆法形態(tài)。

殷末和周初銅器銘文上字的筆法已顯得多樣化。起筆和露鋒有收筆,也有藏鋒,有圓筆,也有方筆;向右或向左下行的筆畫,往往在行筆中逐漸重按而成肥筆,短畫多作兩頭尖的米形點(diǎn),加在直畫中間則作正圓點(diǎn)。

在泥范上刻字時(shí),為了加粗和修飾點(diǎn)畫,不得不復(fù)刀。因?yàn)閺?fù)刀,也就現(xiàn)出了方筆和肥筆,這樣就改變了前代那種起止露鋒、中間粗的梭子形筆畫,悟出了藏鋒。我們的古人很聰明,把刀刻和工具筆寫的兩種所顯露的效果結(jié)合起來(lái),相互補(bǔ)充、豐富。

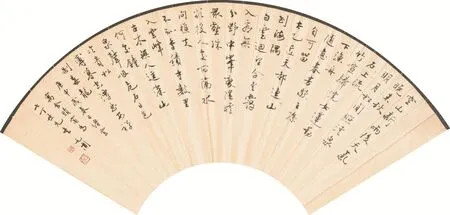

徐無(wú)聞 行書王維詩(shī)三首

殷人用的是青銅刻刀,其長(zhǎng)短大小大致與現(xiàn)在的篆刻刀差不多。借用篆刻學(xué)的術(shù)語(yǔ)來(lái)說(shuō),殷人刻字的刀法都是沖刀,刻出的筆畫光潔利落,字口不滯澀發(fā)毛。龜甲獸骨比一般的石材硬度高,貞人們的技法大都熟練,手上確實(shí)有一股巧勁,能隨意刻出或剛或柔而帶有筆意的線條。甲骨刻字者都有毛筆書寫技能為基礎(chǔ),是無(wú)疑的。那么,甲骨上的文字,是先用筆寫再用刀刻,還是用刀直接刻呢?從實(shí)物看出,兩者都有而前者居多。一些字徑在一厘米以上的字,多是先用筆寫后刀刻,不僅是復(fù)刀刻成,而且還表現(xiàn)出筆寫的效果。由于復(fù)筆的修飾,起筆形成了方頭和圓頭。這種復(fù)刀效果,反過(guò)來(lái)便促成毛筆運(yùn)行時(shí)的藏鋒,形成了后世所謂的方筆和圓筆。這種小字的刻法,有時(shí)并不照一般的筆順,而是先把一個(gè)字乃至一段若干個(gè)字的直畫一氣刻完,然后再刻橫畫斜筆,《殷墟書契后編》下第五片,干支表從第三行起均缺刻橫畫即可證明。這種刻法的好處是所有筆的直畫和橫畫,容易做到各自平行,使整段字顯出統(tǒng)一均衡的效果。近世篆刻家中有人刻單刀邊款,也是如此刻法,乃矜為獨(dú)得之秘,不知三千多年前古人已先為之。總之,甲骨文的寫刻,在技法上都能給我們有益的啟發(fā)和借鑒。

執(zhí)筆的腕肘懸空,確是書法中的重要問(wèn)題。從古到今的書家和論書家,都注意講執(zhí)筆法。從我臨寫褚書中體會(huì)到,在執(zhí)筆法中,手指與筆管的問(wèn)題比較簡(jiǎn)單,只消遵守“指實(shí)掌虛”四字便行,至于指頭間的距離,怎樣鉤住、怎樣頂住,不必斤斤計(jì)較,爭(zhēng)個(gè)你是我非,問(wèn)題主要在于腕和肘。腕要靈活運(yùn)動(dòng)是無(wú)疑的,但若肘臂靠著桌面而不懸空,腕也就不可能充分靈活。一個(gè)書家要把他的心畫——他頭腦中構(gòu)想的形象,通過(guò)毛筆而圓滿地表現(xiàn)在紙上或石上,非要有經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期鍛煉而獲得的穩(wěn)健的腕肘力量不可,舍此決無(wú)二法。由穩(wěn)健的腕肘力量才能得到的瘦硬,在《雁塔圣教序》里表現(xiàn)得更突出,雍容婉暢,儀態(tài)萬(wàn)方,真是夠通神了。

創(chuàng)作論

創(chuàng)新是應(yīng)該的,但要按自身規(guī)律來(lái)創(chuàng),按書法自身的規(guī)律來(lái)創(chuàng),不要先想好一個(gè)模式來(lái)創(chuàng)。字的變化要靠自己的勞動(dòng),靠自己下功夫。

創(chuàng)新的口號(hào)是對(duì)的,創(chuàng)新幾乎沒有人反對(duì),分歧在怎樣創(chuàng)新?什么是新?于右任、謝無(wú)量都沒有說(shuō)過(guò)自己在創(chuàng)新,而實(shí)際是創(chuàng)新了。創(chuàng)新是自然而然的事,先定好框框來(lái)創(chuàng)新,這是違背書法發(fā)展規(guī)律的。

創(chuàng)作的主要精力要放在字的本身,裝飾是次要的,且要適當(dāng)。裝飾、加工搞多了,就會(huì)喧賓奪主。如穿衣一樣,七分人才,三分打扮,不能倒過(guò)來(lái)。

古意是歷史文化在人們心中的積淀。要把歷來(lái)公認(rèn)的、有定評(píng)的作品寫熟,然后才能發(fā)現(xiàn)它們之間的相同和不同之處。書法必須從傳統(tǒng)中來(lái)(繪畫可以從自然中來(lái)),傳統(tǒng)學(xué)得越好,將來(lái)越有辦法。凡是典范的作品它包含的書法法則就多,學(xué)習(xí)它以后變化的范圍就廣,如歐、顏、《蘭亭》和《圣教》等。

創(chuàng)作、欣賞不外四點(diǎn):點(diǎn)畫、結(jié)構(gòu)、章法和精神氣質(zhì)。精神氣質(zhì)是通過(guò)前三點(diǎn)來(lái)體現(xiàn)的,臨摹作品為何與原作有區(qū)別,是精神所在。從這個(gè)角度講,精神氣質(zhì)是不可重復(fù)的。

本文節(jié)選自:向黃輯錄,胡長(zhǎng)春增補(bǔ)《徐無(wú)聞?wù)摃Z(yǔ)錄》,《書法之友》,1998年03期。