濟南西北部碳酸鹽巖熱儲特征研究

張軍,胡彩萍,張新文,王濤,楊時驕,彭文泉

(山東省第一地質礦產勘查院,山東 濟南 250000)

0 引言

碳酸鹽巖熱儲主要分布在全國主要的沉積盆地(平原),其作為地熱資源儲層潛力巨大,熱儲層以古生界碳酸鹽巖地層為主[1],具有儲集條件好、儲層多、厚度大、分布廣的特點,是山東省魯中南地區主要的熱儲類型[2]。有學者以山西太原地區為例,分析了碳酸鹽巖熱儲形成機制及水-巖相互作用,并總結了不同地下水流動模式特征,提出了相應的水文地質熱儲概念模型[3]。該次研究工作參考以上研究方法,利用區內已有地熱勘查資料,結合區內地溫場特征、地熱流體動態變化和化學特征等條件,綜合分析研究區內碳酸鹽巖熱儲特征。

1 區域地質背景

研究區大地構造單元位于華北板塊(Ⅰ級)魯西隆起區(Ⅱ級)魯中隆起(Ⅲ級)泰山-濟南斷隆陷(Ⅳ級)的泰山凸起(Ⅴ級)[4]。區內地層由老到新發育有:古生代寒武紀、奧陶紀、石炭紀、二疊紀地層,新生代新近紀、第四紀地層。

研究區位于濟南單斜的北部,受齊河-廣饒深大斷裂影響,區域發育構造主要為NW向和NE向,屬于魯西系外旋回層伴生構造,以張性斷裂為主,切割深部奧陶紀灰巖[5-6],形成豐富的巖溶裂隙,為地熱水儲集和水源、熱源的運移起到了重要控制作用。地熱富集構造主要有棉花張莊斷裂、西王莊斷裂、曹家圈斷裂和申家莊斷裂。以上4條斷裂構造縱橫交錯,在深部形成斷裂破碎帶。

區域內巖漿巖為中生代燕山晚期的濟南序列,巖體在平面上呈近EW向的橢圓狀,東西長約29km,南北最寬16.5km,面積約400km2。多隱伏于第四系和新近系之下,或侵入至古生代寒武系、奧陶系、石炭系和二疊系中,局部以孤山形式出露地表,形成無影山、藥山、金牛山、匡山等,為一套基性巖-中性侵入巖組合。受濟南巖體的影響,地下水自南部山區向北徑流受阻,部分地下水繼續向北部的深處運移,在溶解了大量礦物質后,受到地殼深部熱源的加熱,形成了濟南巖體周圍的地熱溫泉[7]。

2 地熱地質條件

熱儲層兼有層狀和帶狀熱儲特征,熱源主要來自正常的地殼深部及上地幔傳導熱流;燕山晚期巖漿巖侵入活動及地殼運動形成的一系列斷層和裂隙,對地殼深部的熱源起到了重要的溝通和對流作用;在上覆保溫蓋層的作用下儲集熱量,加熱地下水形成了地熱資源。

2.1 熱儲特征

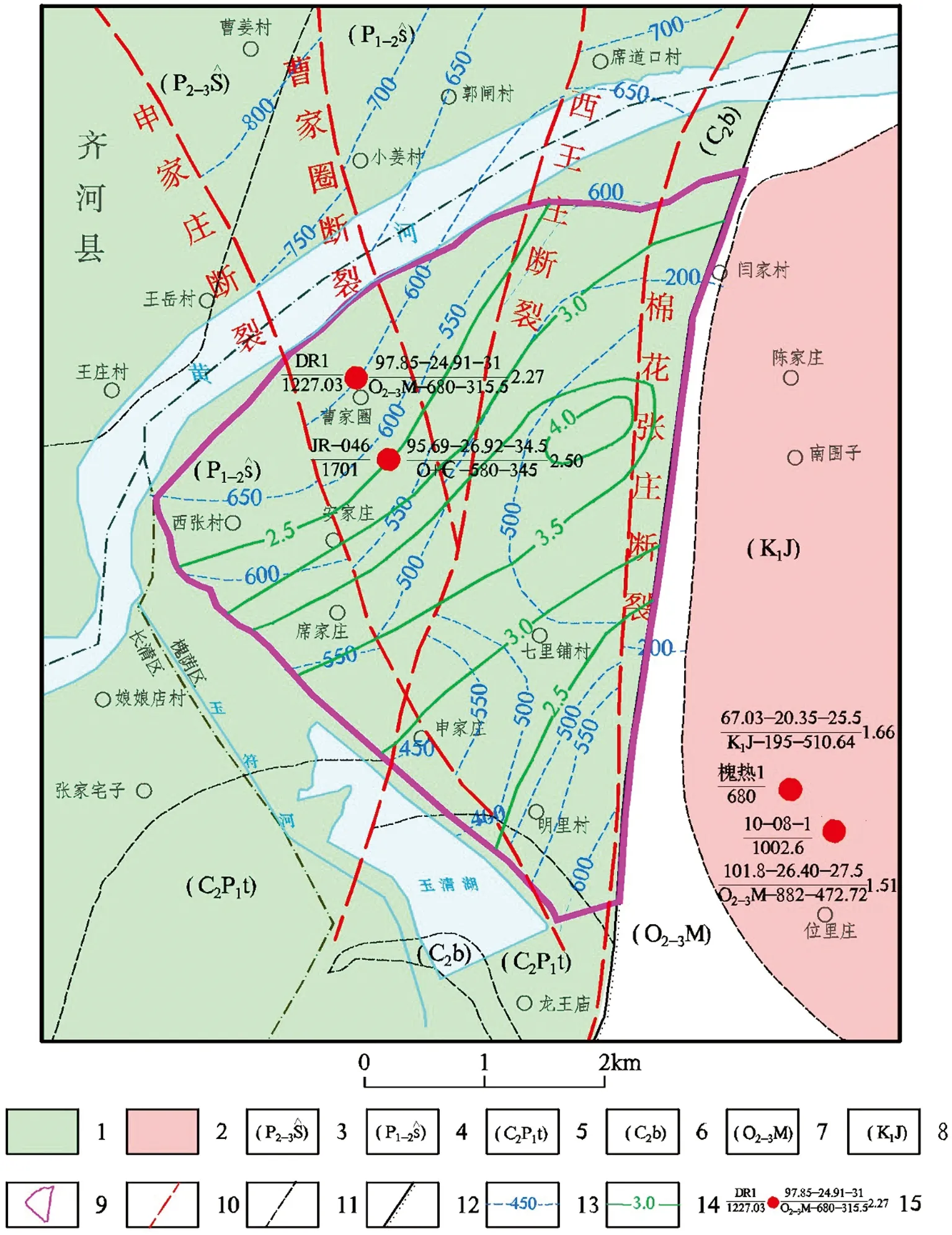

熱儲層巖性為寒武紀-奧陶紀的灰巖和白云質灰巖,其裂隙、溶孔較發育,滲透率強,巖溶發育帶單層厚度一般為1~2m,最厚達數米,形成較好的熱儲空間。熱儲層頂板埋深為400~700m,由南向北逐漸加深。上覆有較厚的第四系、新近系、二疊系和石炭系作為保溫蓋層。研究區內NW向申家莊斷裂、曹家圈斷裂,NE向西王莊斷裂、棉花張莊斷裂多期活動,斷裂及其影響帶內溶孔、裂隙是熱水運移、儲集的有利部位,形成了受斷裂構造影響明顯的層狀兼帶狀熱儲(圖1)。

1—碳酸鹽巖裂隙熱儲分布區;2—基巖裂隙熱儲分布區;3—二疊紀石盒子群;4—二疊紀山西組;5—石炭-二疊紀太原組;6—石炭紀本溪組;7—奧陶紀馬家溝群;8—燕山期濟南序列;9—研究區范圍;10—隱伏斷裂;11—地質界線;12—不整合地質界線;13—碳酸鹽巖熱儲頂板埋深等值線;14—地溫梯度等值線;地溫梯度(℃/100m)圖1 研究區地熱地質圖

2.2 地溫場特征

地溫場直接反映地球內熱能的變化程度,地溫的變化是地質構造條件和地質歷史的綜合反映。影響地殼淺部地溫的主要因素一般有基底面的起伏、構造形態、地下水活動和巖漿活動等。區內恒溫帶埋藏深度為20m,溫度為13.5℃。

2.2.1 地溫場的垂向(縱向)變化特征

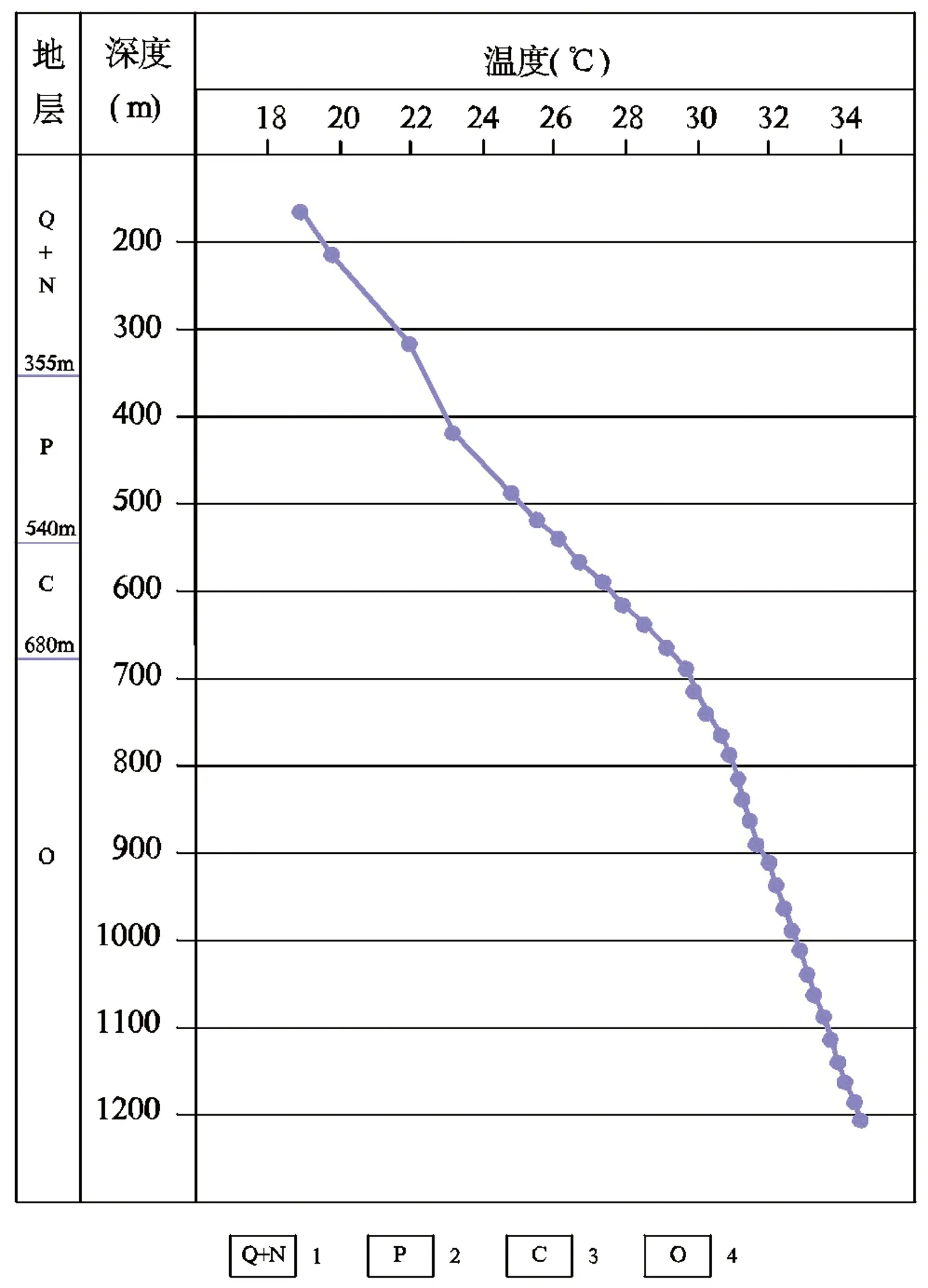

地溫梯度在垂向上的變化,主要受深度、地質結構與巖性的控制。地溫梯度垂向變化受巖石熱傳導率控制,熱傳導率低,地溫梯度高;反之則低。區內地溫梯度垂向變化特征為:石炭-二疊系和新近系地溫梯度值相對較高,一般為1.2~2.9℃/100m和1.3~2.8℃/100m;寒武-奧陶紀灰巖段地溫梯度值相對較小,一般低于1.0℃/100m(圖2)。

根據DR1地熱井測溫曲線顯示,蓋層溫度隨深度的增加上升,總體上呈線形正相關關系。在垂向上地溫值隨鉆孔深度的增加而遞增,曲線上局部存在波折主要與地層巖性變化有關。

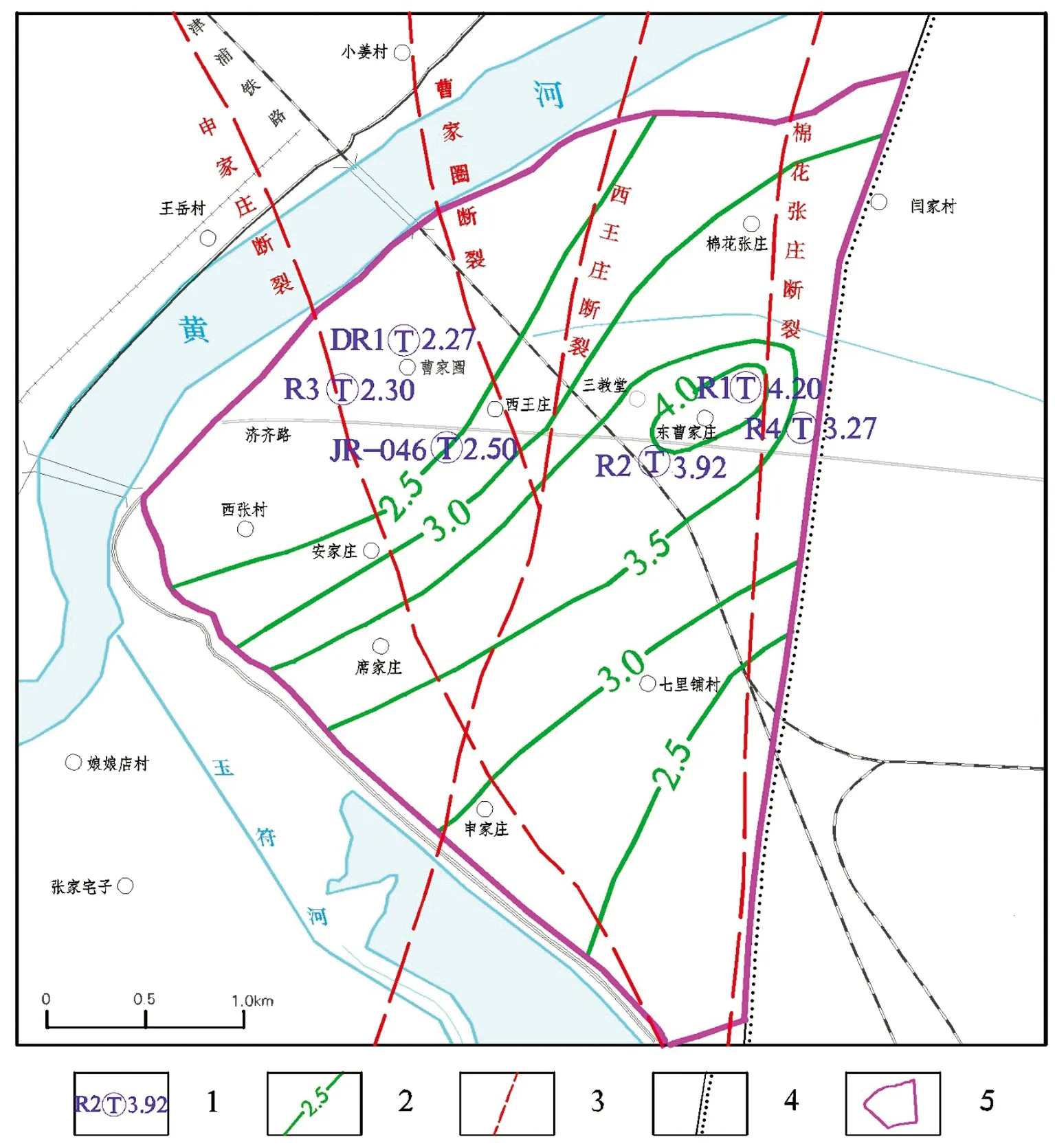

2.2.2 蓋層地溫場的平面變化特征

據測溫資料發現,在棉花張莊和東曹家莊一帶地溫梯度值較大,R1和R2兩個測溫孔蓋層的地溫梯度分別為4.20℃/100m和3.92℃/100m[8],大于華北平原區平均地溫梯度3.49℃/100m[9],以該異常為中心,由里向外逐漸降低,至JR-046和DR1地熱井處蓋層地溫梯度分別為2.50℃/100m和2.27℃/100m(圖3)。R1和R2測溫孔地熱異常應該是由于靠近深部地熱上涌通道引起的。

2.3 地熱流體水位動態變化特征

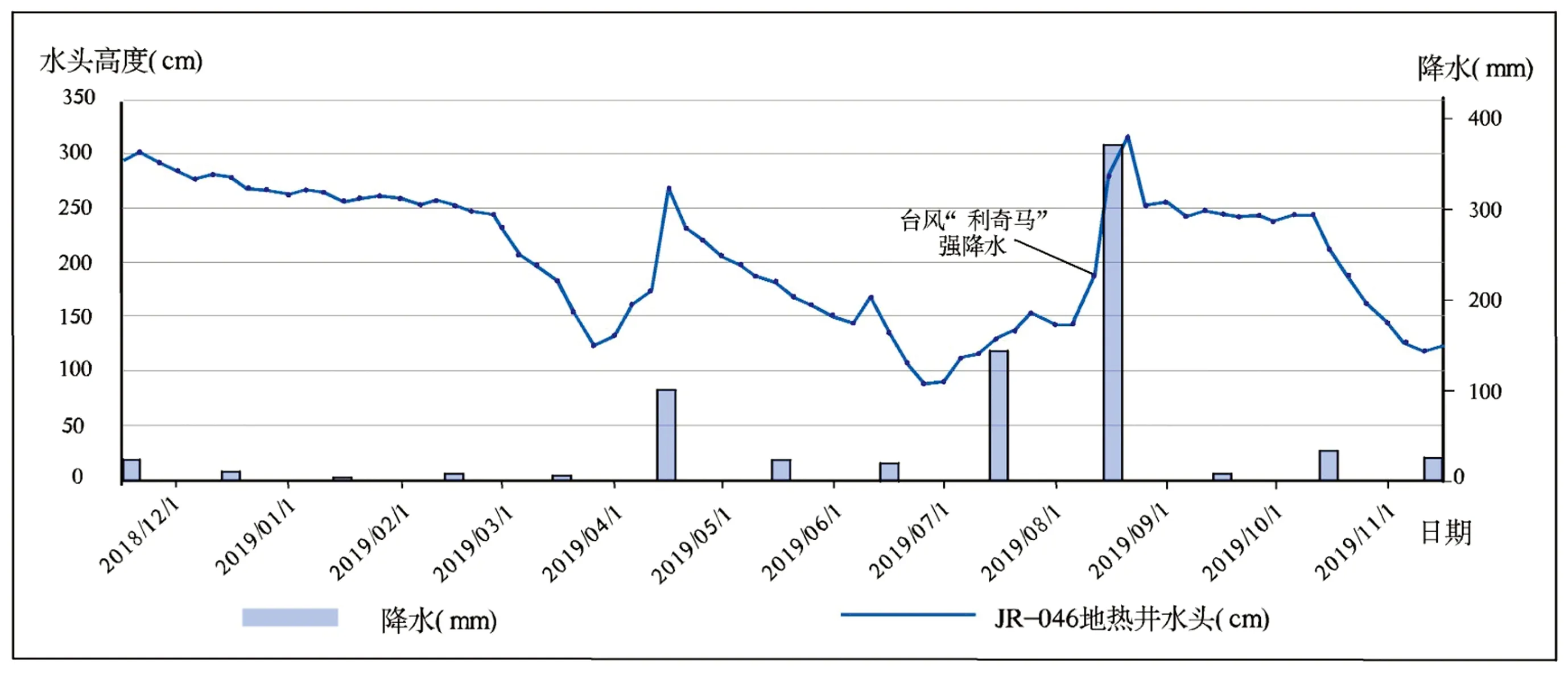

據動態觀測數據顯示,JR-046地熱井水位變化幅度較大,年變幅為2.29m,且水位高低隨降水量多少變化明顯(圖4),2019年8月11日臺風“利奇馬”帶來強降水,8月21日JR-046地熱井水位增長了1.61m,水位變化滯后強降水時間較短,推測該地熱井熱儲層巖溶裂隙發育,地熱流體補給條件良好。

1—第四系和古近系;2—二疊系;3—石炭系;4—奧陶系圖2 DR1地熱井測溫曲線圖

2.4 地熱流體化學特征

1—地溫梯度測量井井編號·地溫梯度;2—地溫梯度等值線及數值(℃/100m);3—斷裂;4—不整合地質界線;5—研究區范圍圖3 地溫梯度等值線圖

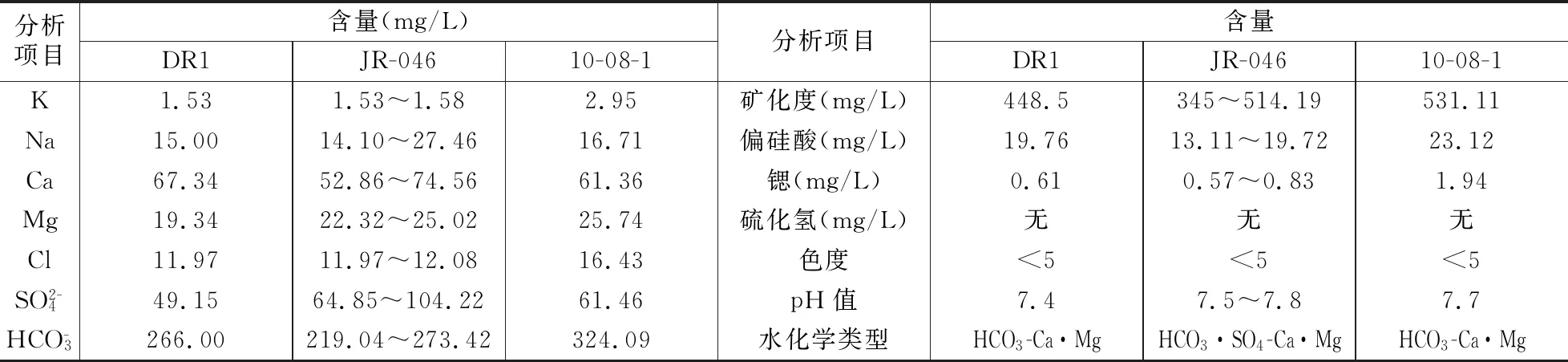

由地熱井水質分析資料對比顯示(表1),位于研究區外東南的10-08-1地熱井,其上覆蓋層為第四系、新近系和中生代濟南巖體,其地熱流體中偏硅酸和鍶含量明顯高于研究區內兩個地熱井。巖體發育的輝長巖和蘇輝長巖中含有的大量游離二氧化硅和鍶,通過溶濾和水巖相互作用[11],向地熱流體中擴散,導致靠近巖體的地熱流體中偏硅酸和鍶含量高于遠離巖體地熱流體中含量。

表1 研究區地熱井水質分析統計

注:由國土資源部濟南礦產資源監督檢測中心檢測

圖4 JR-046地熱井水位動態變化曲線圖(降水資料來源自濟南市氣象局)

2.5 地熱水來源分析

2.5.1 離子分析

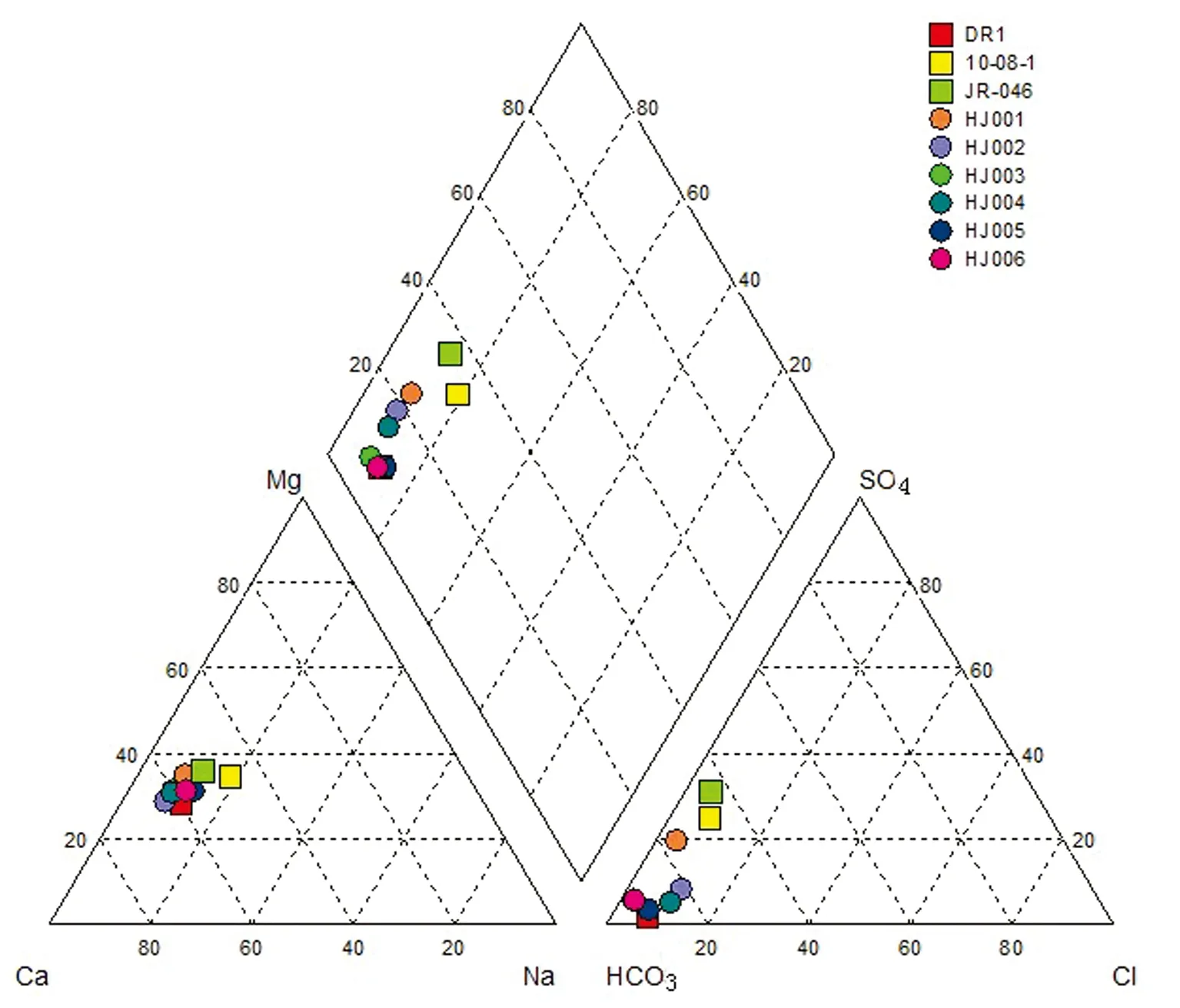

利用6個淺井常溫地下水樣和3個地熱井水樣的水質分析數據繪制的piper三線圖顯示(圖5),淺井常溫地下水和DR1井地熱水中陰離子均以重碳酸根為主,陽離子均以鎂和鈣為主,且離子濃度接近,結合JR-046地熱井水頭變化滯后,降水時間較短,推測地熱水與淺井地下水為同源,均為大氣降水。

圖5 研究區水質piper三線圖

10-08-1井地熱流體與淺井常溫地下水中主要的陰陽離子含量存在一定差別,分析認為該地熱井位于濟南巖體分布區,地熱水在循環過程中與巖體相互作用,使地熱流體中離子含量發生了微弱變化[3]。

2.5.2 鈉氯系數與同位素分析

研究區地熱流體中鈉氯系數(變質系數)rNa/rCl=1.02~2.27,明顯高于標準海水的平均值0.85,發映出地熱水具有大陸溶濾水的特征,地熱水的最終來源為大氣降水。DR1地熱水同位素δD為-66.88×10-3,δO18為-9.04×10-3,DR1地熱井水樣的δD和δO18值在克雷格標準降水直線附近(圖6)[14],說明該區地熱水的主要補給來源為大氣降水,通過徑流循環在地溫作用下加熱形成[15]。

圖6 DR1地熱流體中δD、δO18值與標準雨水線對比圖

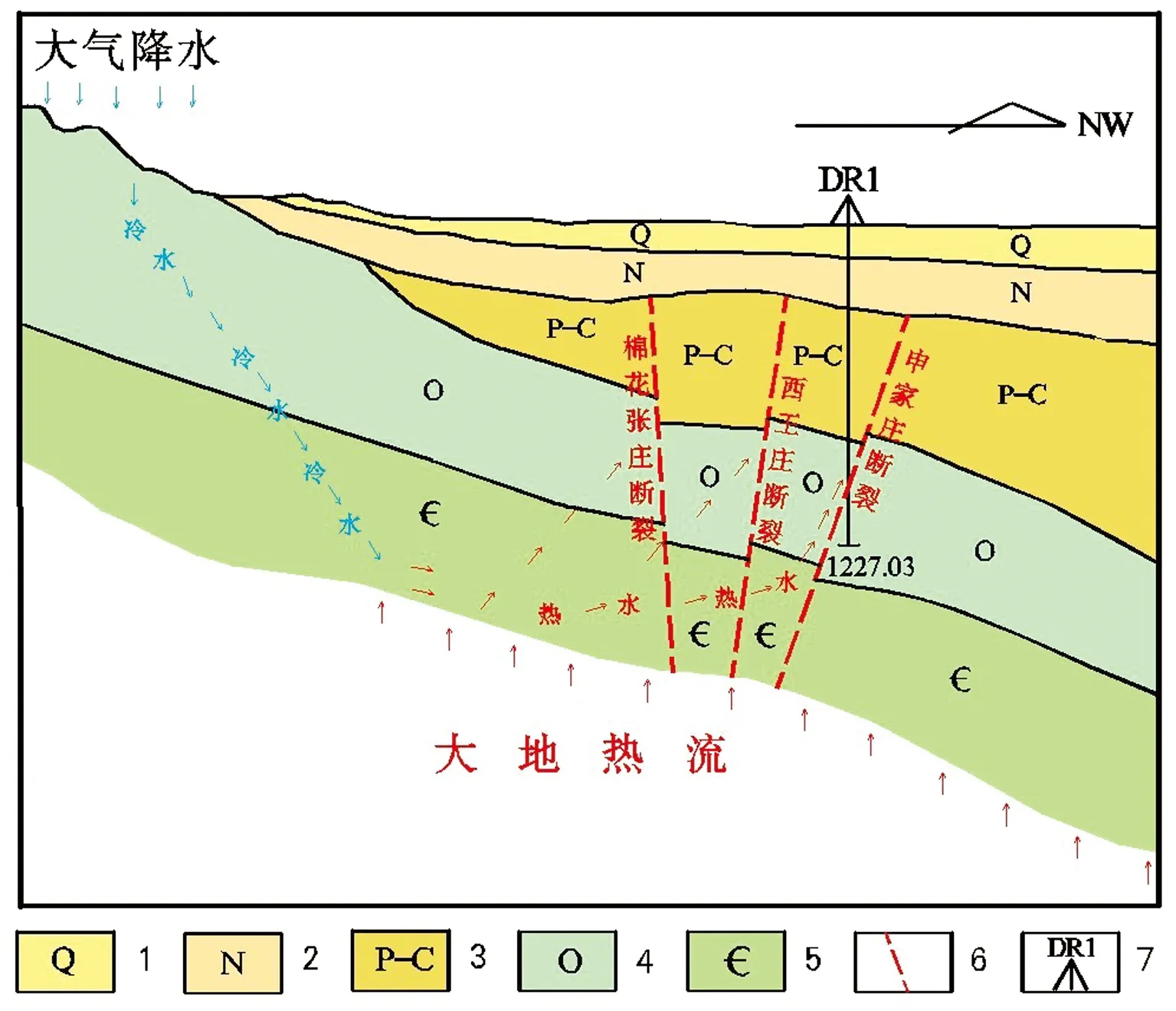

3 熱儲概念模型

研究區內地熱流體為碳酸鹽巖巖溶裂隙水,根據區域水文地質條件,補給水源為南部山區裸露或淺埋的灰巖接受的大氣降水,匯集成地表徑流,經過垂直入滲沿巖層傾向深遠循環,在各含水層中地下水自南向北徑流[16],研究區位于地下水的徑流-排泄區,徑流途徑較短,流速快,交替迅速,區內斷裂構造較發育,既溝通了深部熱源,同時也溝通了淺部水源。地下水在徑流入滲過程中不斷下行,被上升的熱流加熱,經過斷裂構造帶附近時上行,地熱水與淺部冷水混合。無論是大地熱流加熱還是水-巖相互作用都不充分,導致水溫較低,礦化度也偏低,形成了區內低溫淡水型地熱資源(圖7)[3]。

1—第四系;2—新近系;3—二疊系—石炭系;4—奧陶系;5—寒武系;6—斷裂;7—地熱井位置及編號圖7 熱儲概念模型圖

研究區熱儲層為奧陶紀和寒武紀灰巖,灰巖段巖溶裂隙較發育,是理想的熱儲層;第四紀粉砂質黏土、新近紀砂巖、二疊紀和石炭紀砂巖、泥巖、頁巖等地層厚度自南向北逐漸加深,連續性好,保溫作用良好,是較好的熱儲蓋層;NE向和NW向斷裂構造相互切割,溝通了深部熱源,形成的破碎帶巖溶較發育,為地下水深循環、對流和富集形成了運移通道和儲集空間[17]。

4 地熱資源潛力評價

根據地熱地質條件,圈定碳酸鹽巖巖溶裂隙熱儲分布面積約9.8km2,地熱井出水口溫度為31~34.5℃,熱儲含水層厚度65~122.9m,孔隙度為4.00~25.50%,平均11.74%。地層滲透率(0.1~2311.80)×10-3·m2,平均257.60×10-3·m2,彈性釋水系數為5.16×10-6,合理降深30m時,單井允許開采量為2540m3/d。采用熱儲法[18]計算研究區碳酸鹽巖巖溶裂隙熱儲地熱資源量為4.53×1016J,折合標準煤1.55×106t。

5 結論

(1)研究區碳酸鹽巖巖溶裂隙熱儲層以古生代寒武紀和奧陶紀灰巖為主,其頂板埋深400~700m,熱儲層裂隙、溶孔發育,滲透率強;熱儲蓋層為第四系、新近系、二疊系和石炭系,由南向北逐漸增厚,蓋層地溫梯度為2.20~4.20℃/100m;區內北西向和北東向斷裂構造發育,是地下水源和熱源運移的良好通道。

(3)根據區內地熱流體水位動態變化特征及地熱流體水化學特征與第四系淺水井水化學特征相近,推斷區內的斷裂構造較發育,既溝通了深部熱源的,也溝通了淺部水源,地熱水在上涌過程中與淺部冷水混合,大地熱流加熱和水-巖相互作用不充分,導致區內地熱水水溫較低,礦化度偏低,形成了區內低溫淡水型地熱資源。

(4)在曹家圈村施工的DR1地熱井出水口水溫為31℃,水位降深30m時,單井涌水量為2638m3/d,產能為2236.90kW。開采一年可利用的熱能1.18×108MJ,與之相當的節煤量3753.29t/a。單井開采權益保護半徑為800m。地熱流體礦化度為448.5mg/L,鍶含量為0.61mg/L,為含鍶型天然礦泉水。研究區地熱資源量為4.53×1016J,折合標準煤1.55×106t,單井允許開采量為2540m3/d,地熱產能9600kW,開采一年可利用熱能5.05×108MJ,折合節煤量21871t/a。

(5)根據研究區地熱井抽水試驗資料,求得在合理降深30m時,單井開采權益影響半徑為800m,區內可布井數為4個,區內地熱資源可開采量為10160m3/d。研究區地熱水是罕見的淡水型地熱資源,可以作為溫泉理療、漁業養殖、溫室種植和農業灌溉等用途,同時也可以作為生活直飲水和礦泉水進行綜合開采,開發利用前景良好。