石煤揮發(fā)分產率測定條件的分析與優(yōu)化

張衛(wèi)國,陳文梅,楊 甫,曾社教,范萌萌

(1.西安科技大學地質與環(huán)境學院,西安710054;2.陜西省煤炭綠色開發(fā)地質保障重點實驗室,西安710054;3.中化地質礦山總局浙江地質勘查院,杭州311100;4.自然資源部煤炭資源勘查與綜合利用重點實驗室,西安710021)

0 引 言

地質學中揮發(fā)分(H2O、CO2和S 等)的概念來源于巖漿,揮發(fā)分的種類和含量直接影響巖漿熔化和結晶的溫度[1-2]。煤炭作為一種特殊的地質體,其揮發(fā)分產率變化與煤化程度之間規(guī)律性十分明顯[3-4]。世界各國都將揮發(fā)分產率作為煤炭工業(yè)分類的第一分類標準[5]。為了規(guī)范和準確測定煤的揮發(fā)分產率,自上世紀70 年代起,我國多次修編《煤的工業(yè)分析方法》國家標準(GB/T212-1977、GB/T212-1991、GB/T212-2001 和GB/T212-2008),其中揮發(fā)分產率測定方法參照了《Hard coal and coke determination of vo1atile matter》(ISO562-1981E 和ISO562-1998E)。

石煤是我國南方地區(qū)特有的資源,具有悠久的開采和使用歷史[6-7]。石煤是一種劣質腐泥煤,在煤炭成因分類中有別于腐植煤[8]。長久以來,大多數(shù)學者參照《煤的工業(yè)分析方法》(GB/T212)對石煤的揮發(fā)分產率進行測試與研究[9-13]。而GB/T212-1977、GB/T212-1991 和GB/T212-2001 中規(guī)定方法適用于褐煤、煙煤和無煙煤,GB/T212-2008 中規(guī)定方法適用于褐煤、煙煤、無煙煤和水煤漿。已有煤的揮發(fā)分產率測定國標方法并不適用于石煤。有關石煤物質成分及相關指標測試方法的規(guī)范或標準非常少,2017 年湖南省地質測試研究院完成了4 個石煤釩礦成分分析標準物質(GBW07875-07878)的認定,標準值包括V2O5、SiO2、P和S等16 個化合物或元素,并沒有對石煤的揮發(fā)分產率測試方法做出規(guī)定。參照《煤的工業(yè)分析方法》(GB/T212)進行石煤的揮發(fā)分產率測定,經常會出現(xiàn)石煤被氧化的現(xiàn)象,導致測試結果偏大[14-15]。石煤揮發(fā)分產率測試不準確的問題由來已久,黃谷春等[16]通過實驗給出了一個測試溫度和時間,由于實驗條件所限,測試后石煤是否被氧化只能靠肉眼觀察,顯然不夠嚴謹。本文選取典型石煤樣品進行不同時長的揮發(fā)分產率測定試驗,從數(shù)學和圖形學角度對試驗數(shù)據(jù)進行了分析,界定出最優(yōu)的石煤揮發(fā)分產率測試時長,為準確測定石煤揮發(fā)分產率提供了參考。

1 試驗方法

石煤雖然特殊,但仍然歸屬于煤類,所以其揮發(fā)分產率測試方法的優(yōu)化依舊要立足GB、ISO、ASTM中已有的煤炭揮發(fā)分產率測試方法。歸納上述標準中揮發(fā)分產率測試方法要點為煤樣在帶蓋的坩堝中(900 ±10)℃加熱7 min。測試實際中的問題是石煤易被氧化,究其原因主要是石煤含碳量少,揮發(fā)分產率普遍較低,測試過程中揮發(fā)性物質不能完全驅走坩堝中的殘余氧氣,造成石煤在高溫條件迅速被氧化(燃燒),導致測試結果偏大。(900 ±10)℃高溫是煤中揮發(fā)性組分揮發(fā)出來的必要條件,不能隨意變化,因此可從測試時間上進行優(yōu)化探索。

試驗過程:分別將1 g樣品放入干燥的坩堝中,蓋好坩堝蓋,共準備14 組。待灰揮測試儀(SDTGA200)溫度達到910 ℃后,依次將14 組樣品放入灰揮測試儀,記錄試驗過程中測試儀器的溫度變化,一定時間后取出,冷卻,稱重。14 組試驗時間分別是30 ~420 s。

本研究選取了湖南常德-益陽地區(qū)的6 個石煤樣品(6 個樣品為1 組),試驗前先測定了樣品的空氣干燥基水分和空氣干燥基灰分,并計算了空氣干燥基可燃組分(見表1)。由石煤樣品的基本信息可知,所選試驗樣品水分、灰分具有一定的差異性,尤其灰分產率為依次遞增趨勢,便于試驗結果的對比分析。

表1 石煤樣品基本信息 %

2 試驗過程分析

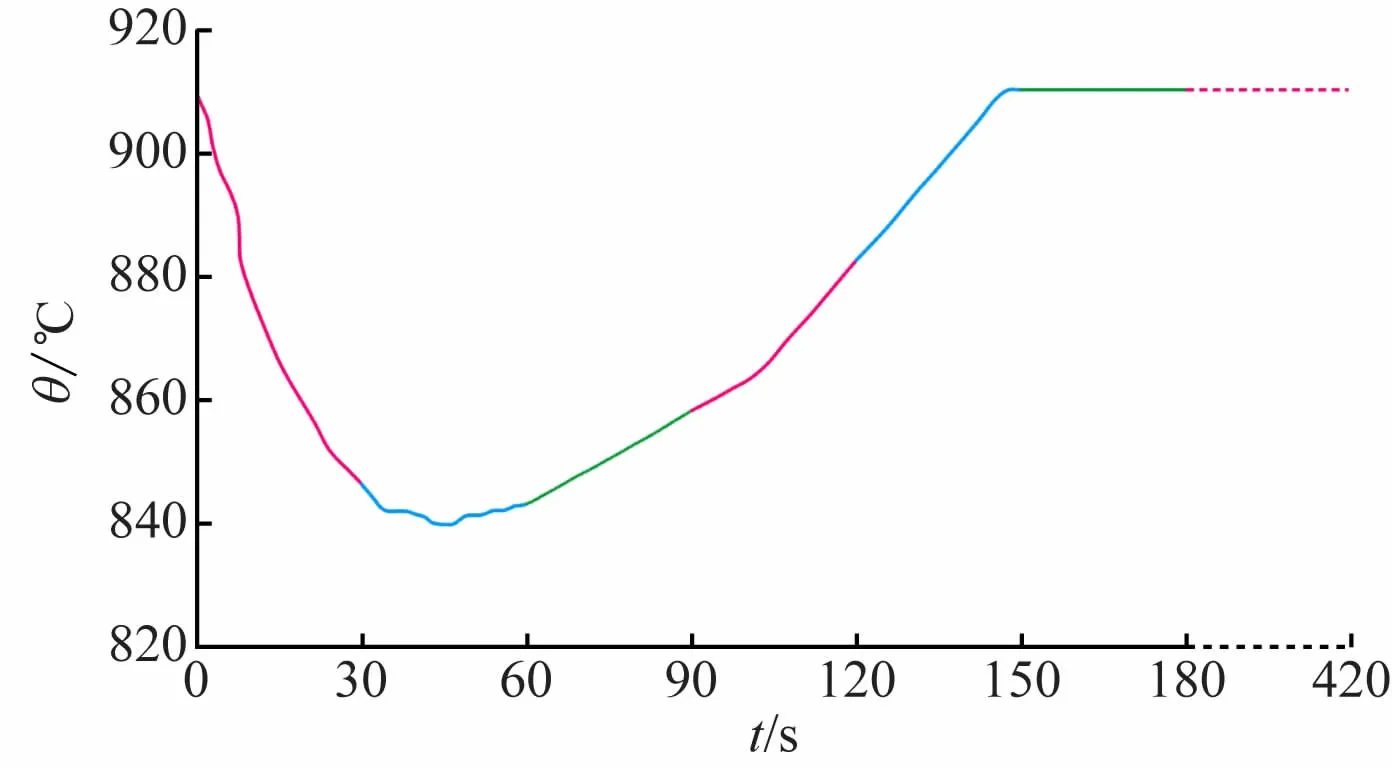

通過對14 組試驗中灰揮測試儀溫度變化和樣品放入時間的統(tǒng)計,得到本次試驗的溫度-時間曲線(見圖1)。其中,第1 組試驗(30 s)為降溫過程,溫度從910 ℃降到846 ℃后取出;第2 組試驗(60 s)溫度在第46 s時降至最低840 ℃,之后開始升溫至843 ℃后取出樣品;第2 組試驗(90 s)溫度變化同第1、2 組,升溫至858 ℃后取出樣品;第4 組試驗(120 s)樣品取出時溫度為882 ℃;在第5 組試驗(150 s)中,在第148 s測試儀溫度恢復到910 ℃,并保持恒溫。之后每組試驗溫度變化同前五組,差別為910 ℃的恒溫時長。多組試驗中灰揮測試儀溫度變化趨勢穩(wěn)定,試驗過程符合GB/T212 中規(guī)定的在3 min之內恢復到(900 ±10)℃要求。

圖1 試驗中灰揮測試儀溫度隨時間變化曲線

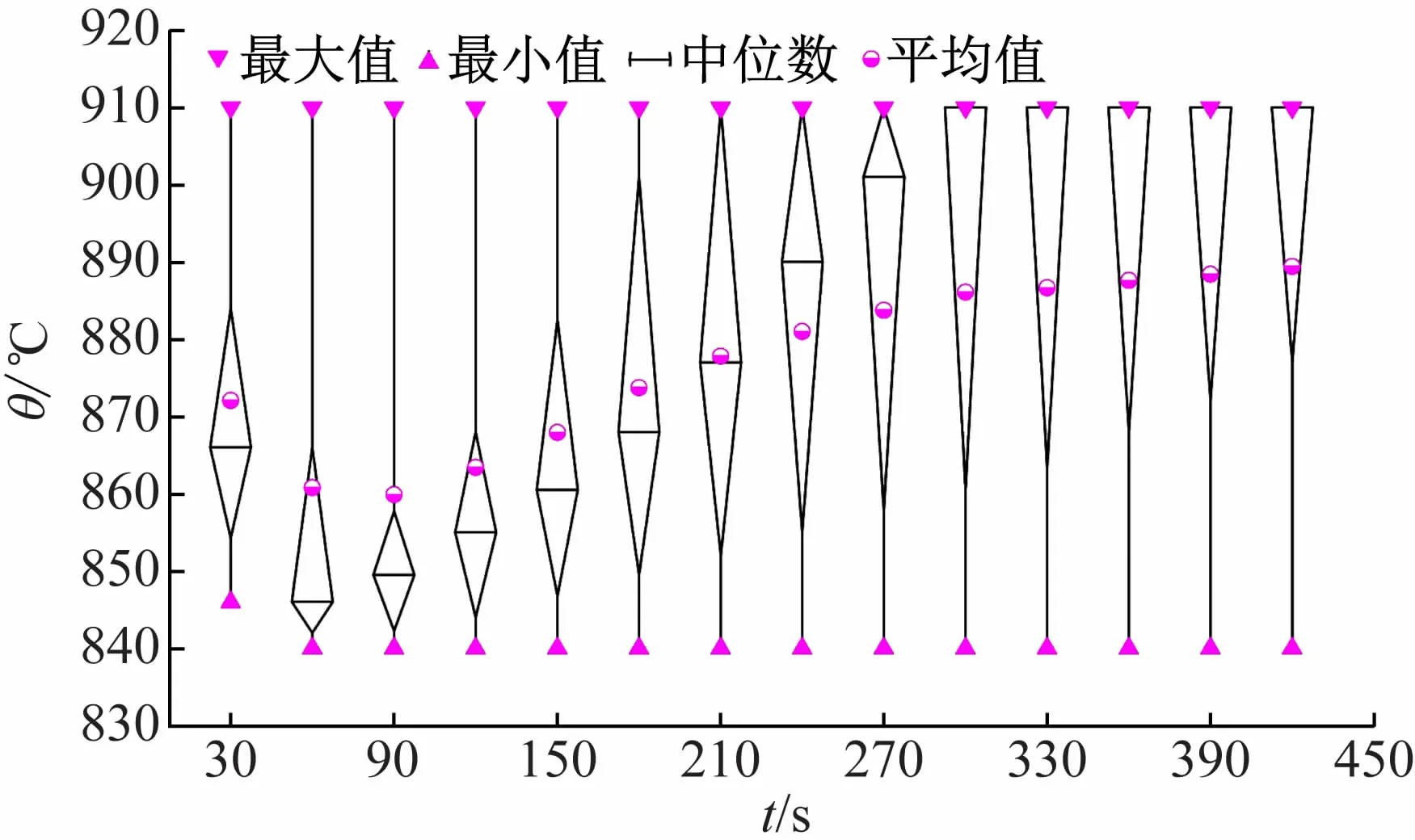

進一步統(tǒng)計各組試驗中溫度場數(shù)據(jù)(見圖2),各組溫度最大值均為910 ℃,最小值除第1 組(30 s)是846 ℃,其余均為841 ℃。統(tǒng)計各組試驗溫度值中位數(shù)發(fā)現(xiàn),隨著時長的變化溫度值中位數(shù)具有先降低后升高的趨勢,在第2 組(60 s)中達到最低值846 ℃,隨后逐漸增大,在第11 組(300 s)之后均達到最高值910℃。統(tǒng)計各組試驗溫度平均值發(fā)現(xiàn),隨著時長的變化溫度平均值也具有先降低后升高的趨勢(同中位數(shù)),在第3 組(90 s)中達到最低值859 ℃,隨后逐漸增大,在第14 組(420 s)達到最高值890 ℃。綜合以上,14組試驗時長以30s 遞增,但各組的溫度場卻不是隨之升高的,而總體趨勢是先降低再升高,在60 ~90 s 時為最低溫度場(見圖2)。

圖2 各組試驗溫度場情況

3 試驗結果分析

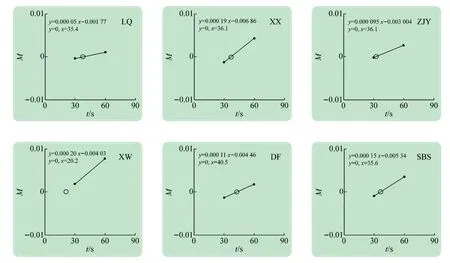

圖3 石煤樣品水分揮發(fā)終了時間判斷注:M為石煤不同時間下的揮發(fā)量與對應樣品水分含量的差值

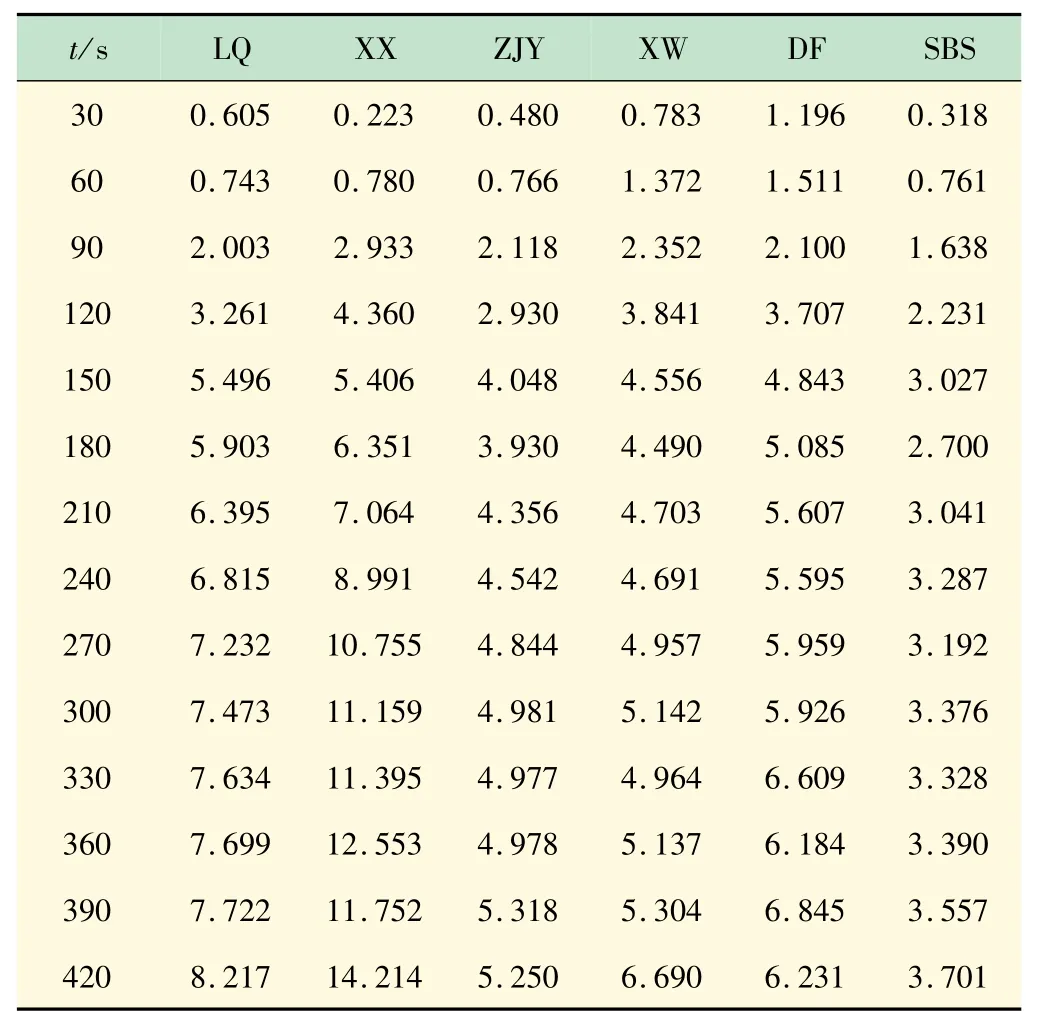

計算了不同試驗時間下石煤樣品的揮發(fā)量(見表2),已知被測試樣品中含有水分,且根據(jù)GB/T212—2008 中揮發(fā)分產率計算公式知,試驗過程中樣品的減少量(揮發(fā)量)是包含樣品全水分的,且水分是最先揮發(fā)出來的,在計算煤的揮發(fā)分產率時應當進行扣除。通過將石煤樣品不同時間下的揮發(fā)量與對應樣品水分含量相減,發(fā)現(xiàn)6 個樣品水分均在60 s 之前揮發(fā)完全,進一步反算了各樣品水分揮發(fā)終了時間(見圖3),LQ 為35. 4 s,XX 為36. 1 s,ZJY 為31. 6 s,XW 為20.2s,DF 為40.5 s,SBS為35.6 s。上述水分揮發(fā)終了時間表明,水分含量為0. 35% ~1. 33%的石煤樣品,在圖1 試驗條件下41 s前均揮發(fā)完全。但是水分揮發(fā)終了時間與樣品水分含量的相關性并不好,相關系數(shù)僅為0.127 4。分析原因是水分含量比較低,且達到揮發(fā)條件后,揮發(fā)即為一瞬間過程,因此水分揮發(fā)終了時間與樣品水分含量之間并不具有相關性。但準確測定揮發(fā)分產率,確保水分揮發(fā)完全是前提。通過本次試驗認識到,在摸索石煤揮發(fā)分產率測試條件時,不能無下限的縮短測試時長,保守建議至少為60 s。

表2 石煤樣品不同時間揮發(fā)量 %

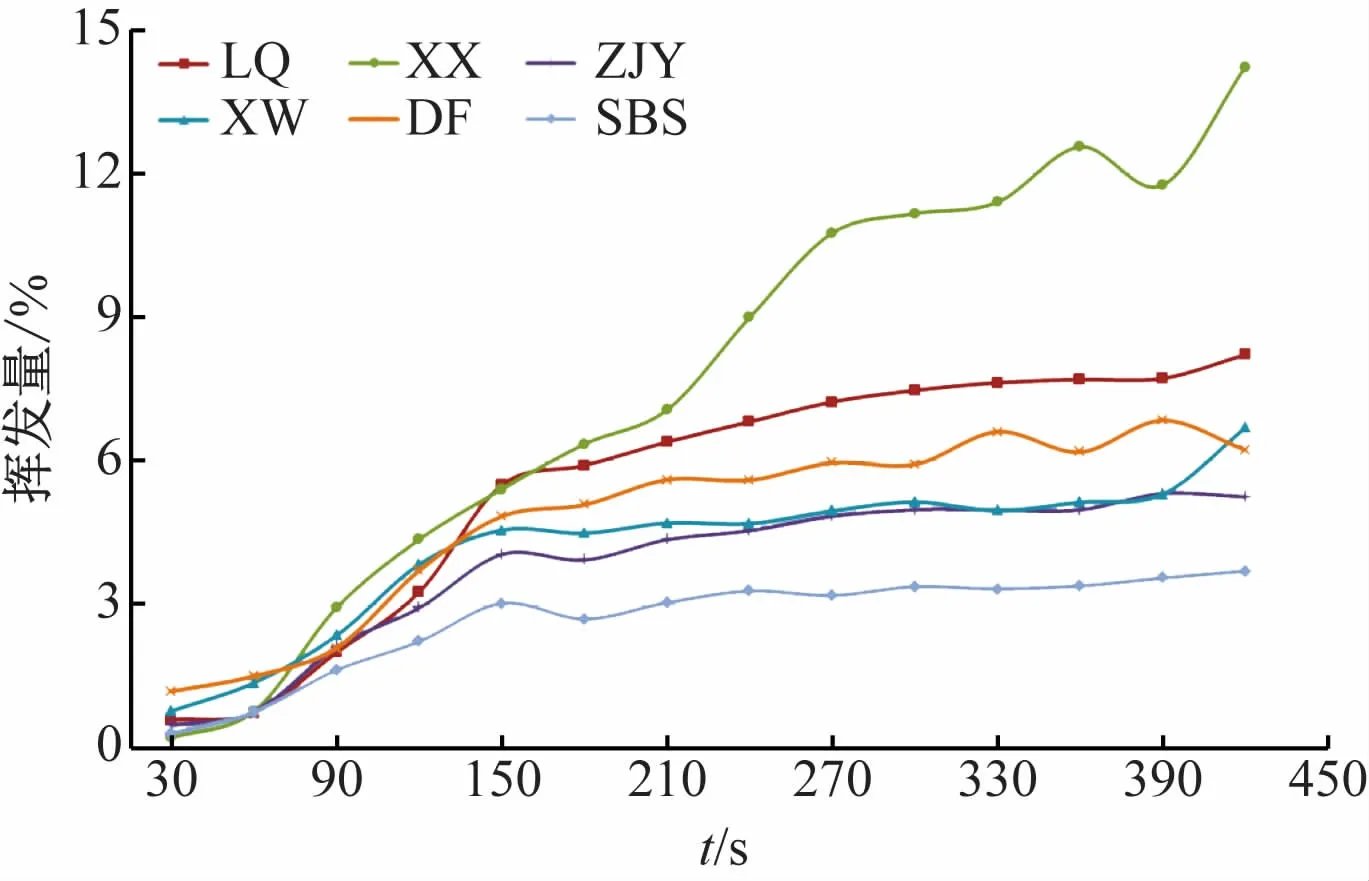

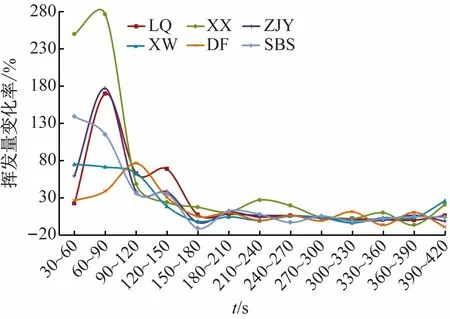

為了進一步分析試驗過程中石煤揮發(fā)分產率變化情況,根據(jù)不同試驗時間下石煤樣品的揮發(fā)量繪制了石煤揮發(fā)分產率變化曲線(見圖4)。通過曲線變化趨勢可知,6 個石煤樣品的揮發(fā)分產率總體上隨著試驗時長的增加而升高,其中XX樣品變化幅度較大,是由于XX樣品賦存于為晚二疊世吳家坪組,其余樣品采自早寒武世牛蹄塘組,兩類樣品在物質組成上存在一定差異,尤其有機組分差別較大。但是大部分樣品(LQ除外)出現(xiàn)了曲線波動,即在某一時間段內,時間長的揮發(fā)分產率低于時間短的,這顯然不符合實際情況。出現(xiàn)波動現(xiàn)象的分別是:XX 在390 ~420 s,ZJY在330 ~420 s,XW 在180 ~ 420 s,DF 在240 ~420 s,SBS在180 ~420 s。6 個樣品中最早出現(xiàn)波動現(xiàn)象的時間為180 s。前文提到揮發(fā)分產率總體上隨著試驗時長的增加而升高,而實際情況為大部分樣品出現(xiàn)波動現(xiàn)象,說明試驗坩堝內可能發(fā)生了較大的反應——樣品被氧化(燃燒)。由于氧化程度的不同和不穩(wěn)定性導致了“揮發(fā)分產率”的波動。開始出現(xiàn)波動點,說明在波動點之前樣品可能已經被氧化,因此初步推斷石煤樣品最早發(fā)生氧化的時間在180 s之前。揮發(fā)和氧化是兩個截然不同的過程,從揮發(fā)過程進入到氧化過程必然會出現(xiàn)揮發(fā)量的激增或銳減,由于坩堝內氧含量有限且石煤含碳量低,故認為揮發(fā)量銳減的可能性較大。揮發(fā)量的激變在圖4 中曲線的幾何意義為斜率變化大。據(jù)此計算了揮發(fā)量變化率,計算過程為后一時間點的揮發(fā)量與前一時間點的揮發(fā)量相減后,再除以前一時間點的揮發(fā)量的百分比,根據(jù)結果繪制了石煤揮發(fā)量變化率曲線(見圖5)。分析石煤揮發(fā)量變化率曲線可知,LQ、XX和ZJY在60 ~90 s段揮發(fā)量變化率出現(xiàn)最大值,XW和SBS在30 ~60 s段揮發(fā)量變化率出現(xiàn)最大值,DF在90 ~120 s段揮發(fā)量變化率出現(xiàn)最大值。LQ、XX、ZJY、XW和SBS 的揮發(fā)量變化率在90 s后減小。LQ、ZJY 和SBS在90 ~120 s和120 ~150 s的揮發(fā)量變化率相當,150 s之后迅速減小。XW也存在揮發(fā)量變化率銳減的情況,節(jié)點為120 s。綜合以上,大部分樣品在90 s 后出現(xiàn)揮發(fā)量變化率銳減,之后在120 ~150 s段揮發(fā)量變化率相當,150 s后再次變小。認為第1 次銳減是由于水分以及一些極易揮發(fā)組分迅速揮發(fā)后的表現(xiàn),第2 次銳減才是由揮發(fā)進入氧化過程的反應,150 s 之后大部分樣品開始發(fā)生氧化。因此,最優(yōu)的石煤揮發(fā)分產率測試時長應為150 s,可根據(jù)樣品差異性在150 ~180 s 之間進行適當調整。

圖4 石煤揮發(fā)分產率變化曲線

圖5 石煤揮發(fā)量變化率

4 結 論

對6 個石煤樣品14 組不同時長的揮發(fā)分產率測定試驗數(shù)據(jù),從數(shù)學和圖形學角度進行了詳細剖析,得到如下認識:

(1)石煤揮發(fā)分產率測定試驗過程的溫度場總體趨勢是先降低再升高,在60 ~90 s時為最低溫度場。

(2)樣品水分在41s 前揮發(fā)完全,但是水分揮發(fā)終了時間與樣品水分含量之間并不具有相關性。在摸索石煤揮發(fā)分產率測試條件時,不能無下限的縮短測試時長,至少為60 s。

(3)根據(jù)石煤揮發(fā)分產率變化曲線波動現(xiàn)象,推斷出樣品最早發(fā)生氧化的時間在180 s左右。

(4)從揮發(fā)過程進入到氧化過程必然會造成揮發(fā)量的激變,根據(jù)揮發(fā)量變化率得出最優(yōu)的石煤揮發(fā)分產率測試時長應為150 s,可根據(jù)樣品差異性在150 ~180 s之間進行適當調整。

優(yōu)化后的石煤揮發(fā)分產率測定時長,具有一定的實際應用價值。但是對于不同類型和不同物質組成的石煤樣品,仍然缺乏廣泛的適用性。建議從以下幾方面進行試驗條件的改進,以保障測試的準確性。

(1)增加揮發(fā)性組分含量。建議適當增大測試樣品重量;可以參考加標回收分析原理,測試前在待測樣品中加入一定量的揮發(fā)性液體(如苯等)。

(2)避免樣品與氧氣接觸。建議在待測樣品上覆蓋一層石英砂。

(3)減少坩堝內空氣。研制新型坩堝,解決殘留空氣量問題。