京滬通道型高速鐵路列車(chē)運(yùn)行圖結(jié)構(gòu)分析

曲思源 榮 劍 徐瑞華

(1.中國(guó)鐵路上海局集團(tuán)有限公司, 上海 200071; 2.同濟(jì)大學(xué), 上海 201804)

京滬高速鐵路由北京南站至上海虹橋站,全長(zhǎng) 1 308 km,設(shè)24個(gè)車(chē)站,設(shè)計(jì)最高速度為380 km/h。京滬高速鐵路作為連接我國(guó)東部發(fā)達(dá)地區(qū)的關(guān)鍵通道型線路,集中體現(xiàn)了通道型高速鐵路能力的特征。我國(guó)鐵路“十三五”發(fā)展規(guī)劃中提出,在全面貫通“四縱四橫”高速鐵路主骨架的基礎(chǔ)上,推進(jìn)“八縱八橫”主通道建設(shè),基本形成高速鐵路網(wǎng)絡(luò),2020年高速鐵路運(yùn)營(yíng)里程達(dá)到3萬(wàn)km。隨著高速鐵路網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)展與完善,通道內(nèi)的本線客流與跨線客流日益增長(zhǎng)。因此,有必要結(jié)合通道型高速鐵路在線路結(jié)構(gòu)、行車(chē)組織方法及客運(yùn)需求下所形成的通道能力特征,為進(jìn)一步優(yōu)化列車(chē)開(kāi)行方案措施,特別是為京滬高速鐵路增加開(kāi)行350 km/h列車(chē)對(duì)數(shù)后列車(chē)運(yùn)行圖結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)提供輔助決策。

1 京滬通道型高速鐵路客流特征分析及列車(chē)開(kāi)行情況

1.1 京滬通道型高速鐵路客流特征

自2011年6月30日開(kāi)通以來(lái),京滬高速鐵路客流逐年快速攀升,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。截至2019年6月30日,京滬高速鐵路已開(kāi)通運(yùn)營(yíng)8年,共發(fā)送旅客9.3億人次,運(yùn)送旅客年平均增長(zhǎng)19.5%,列車(chē)開(kāi)行數(shù)量年平均增長(zhǎng)17.6%。京滬高速鐵路客流特征如下:

(1)客流總量呈逐年上升趨勢(shì)。2012年開(kāi)通初期(完整年),京滬高速鐵路客流量為 6 479萬(wàn)人次,每年增量基本保持在 2 000萬(wàn)左右,2017年客流量已經(jīng)達(dá)到 17 483.9萬(wàn)人次,6年來(lái)累計(jì)增幅達(dá)到319.1%,年均增幅接近22%。特別是2018年京滬高速鐵路開(kāi)行高品質(zhì)“復(fù)興號(hào)”列車(chē),進(jìn)一步吸引了民航商務(wù)客流。

(2)商務(wù)客流占半壁江山成為主體。自京滬高速鐵路開(kāi)通以來(lái),通過(guò)多次客流調(diào)查發(fā)現(xiàn)京滬高速鐵路商務(wù)和出差客流占52.1%,旅游和訪友客流占30.8%,通學(xué)及通勤客流占6.4%。

(3)跨線客流漸漸大于本線客流。2012年、2013年開(kāi)通初期,京滬高速鐵路本線客流超過(guò)跨線客流,但是隨著近年來(lái)高速鐵路路網(wǎng)不斷完善,開(kāi)行跨線列車(chē)數(shù)量不斷增多,跨線客流逐年大幅度上升,至2017年跨線客流已達(dá)到 11 832.5萬(wàn)人次,是本線客流2.1倍,跨線客流占總客流量67.7%[1]。

1.2 京滬通道型高速鐵路列車(chē)開(kāi)行情況

在2019年“7.10”運(yùn)行圖中,京滬高速鐵路運(yùn)行圖安排日常線、周末線和高峰線207.5對(duì)。15對(duì)整點(diǎn)開(kāi)行速度350 km/h列車(chē)。日常線183對(duì),周末線11對(duì),高峰線13.5對(duì);本線53對(duì)、跨線154.5對(duì);終到北京南站77對(duì),其他130.5對(duì)。其中,滬寧段123對(duì)、寧蚌段128對(duì)、徐蚌段155對(duì)。京滬高速鐵路通道內(nèi)開(kāi)行不同類(lèi)型與速度等級(jí)的列車(chē)[2]:

(1)從列車(chē)運(yùn)行速度看,主要開(kāi)行了350 km/h、300 km/h兩種速度等級(jí)的列車(chē)。

(2)從列車(chē)運(yùn)行徑路看,開(kāi)行了本線列車(chē)和跨線列車(chē),本線列車(chē)指始發(fā)站、終到站均為京滬高速鐵路車(chē)站的列車(chē),跨線列車(chē)指途經(jīng)至少兩條線路的列車(chē)。

(3)從列車(chē)運(yùn)行距離看,開(kāi)行了全程列車(chē)和區(qū)段列車(chē),全程列車(chē)指運(yùn)行了京滬高速鐵路全線的列車(chē),區(qū)段列車(chē)指僅開(kāi)行通道內(nèi)一段距離的本線列車(chē)。

2 京滬高速鐵路列車(chē)運(yùn)行特征

2.1 多種速度等級(jí)列車(chē)共線運(yùn)行

京滬高速鐵路跨越距離長(zhǎng),沿途經(jīng)過(guò)幾大重要城市,為滿足旅客的不同出行需求,自開(kāi)通運(yùn)營(yíng)以來(lái),列車(chē)運(yùn)行速度經(jīng)歷了多次變化,開(kāi)通初期實(shí)行300 km/h與250 km/h兩種速度等級(jí)混跑的開(kāi)行模式,列車(chē)的運(yùn)行距離包括了全程列車(chē)、短程列車(chē)以及跨線列車(chē)等不同類(lèi)型列車(chē)[3]。2017年9月21日起,7對(duì)“復(fù)興號(hào)”列車(chē)在京滬高速鐵路率先實(shí)現(xiàn)了時(shí)速350 km運(yùn)營(yíng),提速不提價(jià)。2018年4月10日起,京滬通道型高速鐵路上時(shí)速350 km的 “復(fù)興號(hào)”列車(chē)開(kāi)行對(duì)數(shù)從7對(duì)增加至15對(duì),“復(fù)興號(hào)”既有本線列車(chē)也有跨線列車(chē),在通道上僅停3、4站(上海虹橋-南京南-濟(jì)南西-北京南),將京滬全程運(yùn)行時(shí)間從約5 h壓縮到4.5 h,“提速不提價(jià)”極大提高了旅客出行舒適度,滿足了旅客長(zhǎng)距離出行需求。“復(fù)興號(hào)”列車(chē)平均客座率達(dá)94%,始發(fā)、終到正點(diǎn)率分別為98.7%和94%。目前,通道內(nèi)上行“復(fù)興號(hào)”列車(chē)通常為整點(diǎn)開(kāi)行,15對(duì)列車(chē)中包含上海虹橋-北京南間本線列車(chē)11對(duì)、杭州東-北京南和合肥南-北京南間跨線列車(chē)各2對(duì)。

2018年4月10日運(yùn)行圖上,時(shí)速300 km的本線與跨線列車(chē)有200余列。除了時(shí)速350 km、300 km的高速列車(chē)以外,運(yùn)行圖上還有少量D字頭動(dòng)車(chē)組列車(chē)。自2018年7月1日,部分D字頭列車(chē)已改為高速動(dòng)車(chē)組列車(chē),其中時(shí)速350 km列車(chē)占7%,時(shí)速 300 km列車(chē)占91%,時(shí)速250 km列車(chē)占2%。

由于時(shí)速350 km列車(chē)旅行速度快,服務(wù)水平高,客流需求大,因此,增加時(shí)速350 km列車(chē)的開(kāi)行數(shù)量是滿足客運(yùn)需求、提高服務(wù)水平、提升旅客出行體驗(yàn)、打造京滬高速鐵路精品的重要舉措之一。京滬高速鐵路未來(lái)將以速度等級(jí)350 km/h和300 km/h的列車(chē)為主,兩種列車(chē)存在著速度差,對(duì)全線的通過(guò)能力會(huì)產(chǎn)生不利的影響。

2.2 分區(qū)段跨線列車(chē)運(yùn)行

基于我國(guó)鐵路旅客出行習(xí)慣以及現(xiàn)有運(yùn)輸組織模式,成網(wǎng)條件下開(kāi)行跨線直達(dá)列車(chē)仍然是列車(chē)運(yùn)行組織的主要方式。因此,開(kāi)行起訖點(diǎn)跨越2條甚至2條以上線路的跨線列車(chē)是我國(guó)高速鐵路運(yùn)輸組織的主要特點(diǎn)之一。京滬高速鐵路上存在較大跨線客流需求,且跨線列車(chē)上的跨線客流比例也較大。京滬高速鐵路連通津秦、徐蘭、合蚌、滬昆高速鐵路,膠濟(jì)客運(yùn)專(zhuān)線,滬蓉鐵路等,通過(guò)以上線路又與京哈、沈大、京廣、合福高速鐵路,秦沈、哈齊、柳南客運(yùn)專(zhuān)線,杭深鐵路等連通,基本覆蓋了我國(guó)大陸各省會(huì)、直轄市。京滬通道在高速鐵路網(wǎng)絡(luò)中的骨干地位、通道上關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的樞紐定位,必然要求通道型高速鐵路不僅服務(wù)起訖點(diǎn)均在通道內(nèi)的列車(chē),同時(shí)也需要服務(wù)經(jīng)由通道的列車(chē)。京滬高速鐵路上連接其他線路的車(chē)站除了兩端的上海虹橋與北京南站以外,還有南京南、蚌埠南、徐州東、濟(jì)南西、天津南5站。京滬通道型高速鐵路全線接入的其他高速鐵路線路多,存在開(kāi)行經(jīng)過(guò)多種運(yùn)行區(qū)段的跨線列車(chē)的客觀需求。跨線列車(chē)接入的車(chē)站有的是省會(huì)城市所在地,是集政治、經(jīng)濟(jì)、工業(yè)、旅游等要素的大節(jié)點(diǎn),如南京南、濟(jì)南西、天津西站;有的車(chē)站連接的線路是全國(guó)鐵路網(wǎng)中“八縱八橫”的重要骨干,如連接徐蘭高速鐵路的徐州東、連接合蚌高速鐵路的蚌埠東等。因此開(kāi)行的列車(chē)數(shù)多,客運(yùn)需求較大。在目前中轉(zhuǎn)換乘服務(wù)還不完善的情況下,跨線旅客更愿意乘坐直達(dá)的跨線列車(chē)出行,跨線列車(chē)的開(kāi)行也能更好地服務(wù)鐵路網(wǎng)上的旅客出行。

2017年1月,京滬高速鐵路上跨線列車(chē)比例為70.0%。2018年4月10日運(yùn)行圖上行方向,京滬高速鐵路開(kāi)行列車(chē)共計(jì)約230列,其中本線列車(chē)約60列,跨線列車(chē)約170列,跨線列車(chē)開(kāi)行比例高達(dá)74.0%,其中既有時(shí)速350 km的“復(fù)興號(hào)”列車(chē),也有時(shí)速 300 km的高速動(dòng)車(chē)組列車(chē),還有極少量D字頭列車(chē)。

目前京滬高速鐵路的跨線列車(chē)接入點(diǎn)有北京南、天津南、濟(jì)南西、徐州東、蚌埠南、南京南和上海虹橋站7個(gè)車(chē)站,各區(qū)段跨線列車(chē)比例都大于50%。其中徐州東站及蚌埠南站作為我國(guó)另外兩條關(guān)鍵高速鐵路(徐蘭、合蚌高速鐵路)與京滬通道的交匯點(diǎn),對(duì)于服務(wù)國(guó)內(nèi)東西向和南北向的客運(yùn)需求至關(guān)重要,是開(kāi)行跨線列車(chē)最多,也是能力最緊張的區(qū)段,跨線比例達(dá)到了68%。

跨線列車(chē)在京滬通道型高速鐵路上的開(kāi)行距離分布較為均勻,但最大與最小值相差較大。其中最短的是“天津西-北京南”122 km,最長(zhǎng)的有從杭州始發(fā),接入上海虹橋開(kāi)行全程的跨線列車(chē) 1 307 km,以及“上海虹橋-天津西”1 185 km。

京滬通道型高速鐵路各個(gè)接入點(diǎn)上跨線列車(chē)的接入時(shí)間如下:跨線列車(chē)在清晨(6:00~7:00),中午(11:00~12:00),深夜(22:00~23:00)接入較少,在上午(8:00~9:00,10:00~11:00),下午(16:00~17:00)和晚上(20:00~21:00)接入較多。數(shù)量上看,從南京南接入的跨線列車(chē)數(shù)最多,其他接入站的跨線列車(chē)數(shù)量大致相當(dāng)。

從以上分析可以得出,京滬通道型高速鐵路上跨線列車(chē)在不同區(qū)段的數(shù)量、開(kāi)行區(qū)間、開(kāi)行距離、接入站分布、接入時(shí)間分布等特征較為復(fù)雜,導(dǎo)致不同區(qū)間通過(guò)能力受到跨線列車(chē)的影響不同。京滬通道型高速鐵路作為我國(guó)最繁忙的鐵路,連通東部沿海的主要城市,未來(lái)將有更多線路直接或間接接入京滬高速鐵路,將會(huì)帶來(lái)更多跨線列車(chē)[4]。

2.3 列車(chē)停站方案多樣

京滬通道型高速鐵路沿線設(shè)24個(gè)車(chē)站,車(chē)站數(shù)量多,客運(yùn)需求大,因此為了在盡量滿足客流需求的情況下保證旅行速度,設(shè)置了多樣化的停站方案。本線列車(chē)中,停站數(shù)量最少的列車(chē)僅停上海虹橋,南京南,北京南3站,最多的停13個(gè)站;跨線列車(chē)中,由于開(kāi)行區(qū)段不同,停站方案更加復(fù)雜,最少的僅停上海虹橋、南京南兩站,隨后跨入其他線路(上海虹橋-合肥南),最多的停10個(gè)站(上海虹橋-丹東)。

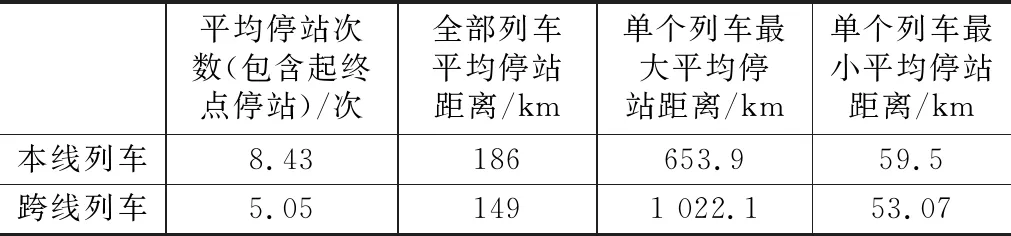

對(duì)京滬通道內(nèi)的本線列車(chē)和跨線列車(chē)的平均停站距離及平均旅行速度進(jìn)行統(tǒng)計(jì),如表1所示。

表1 京滬通道高速鐵路停站數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表

對(duì)不同停站次數(shù)(包含起終點(diǎn)停站)的本線列車(chē)和跨線列車(chē)比例進(jìn)行統(tǒng)計(jì),大部分本線列車(chē)停站次數(shù)較多,而大部分跨線列車(chē)停站次數(shù)較少。而且,跨線列車(chē)的平均運(yùn)行距離短,平均停站次數(shù)少,本線列車(chē)平均開(kāi)行距離長(zhǎng),停站次數(shù)多,總體來(lái)看跨線列車(chē)平均停站距離比本線列車(chē)短。其中平均停站距離小于100 km的本線列車(chē)占比19.7%,跨線列車(chē)占比26.5%。跨線列車(chē)平均旅速205 km/h,本線列車(chē)平均旅速 224 km/h。短距離停站(<100 km) 的跨線列車(chē)數(shù)量及比例也遠(yuǎn)大于本線列車(chē),并且跨線列車(chē)停站時(shí)分高于本線列車(chē)。

3 通道型高速鐵路通過(guò)能力影響因素分析

3.1 時(shí)速350 km列車(chē)開(kāi)行對(duì)通過(guò)能力的影響

京滬高速鐵路目前主要開(kāi)行的列車(chē)時(shí)速為 300 km,隨著“復(fù)興號(hào)”動(dòng)車(chē)組的廣泛運(yùn)營(yíng),時(shí)速為350 km的列車(chē)逐漸增多,該類(lèi)列車(chē)一般途中僅停2站,旅行速度高,與時(shí)速300 km高速列車(chē)相比,兩種列車(chē)全線旅行時(shí)間相差可達(dá)1~1.5 h,未來(lái)不同時(shí)速列車(chē)將長(zhǎng)期共線運(yùn)行,因此有必要分析開(kāi)行時(shí)速350 km列車(chē)對(duì)通過(guò)能力的影響[5]。

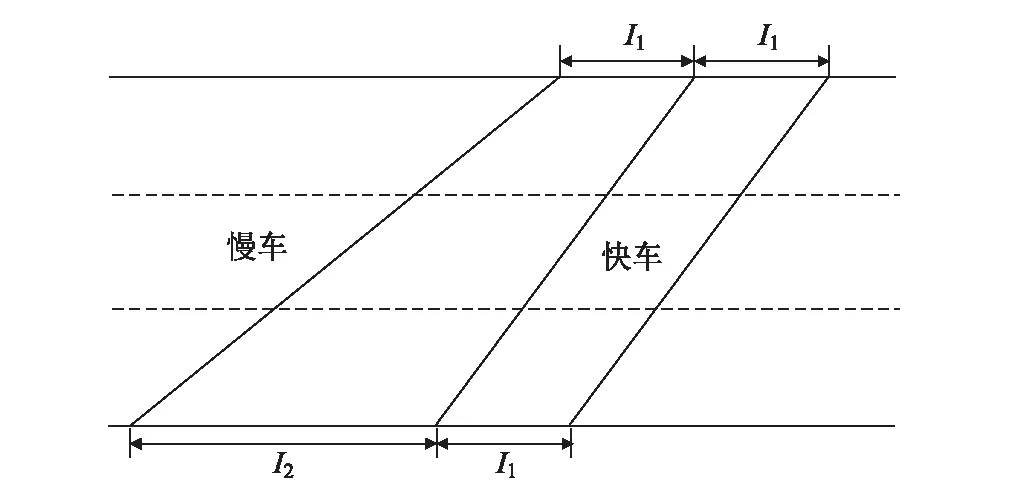

在單個(gè)區(qū)間內(nèi),為保證追蹤間隔,后發(fā)的快車(chē)會(huì)為了避讓先發(fā)的慢車(chē)而增大發(fā)車(chē)間隔,如圖1所示(I2>I1) ,而在京滬高速通道上,站間距最大的是“德州東—滄州西”(103.8 km),時(shí)速350 km與時(shí)速300 km列車(chē)的通通時(shí)分相差2 min 6 s,達(dá)到了4 min發(fā)車(chē)間隔的一半。

圖1 單個(gè)區(qū)段內(nèi)速度差對(duì)通過(guò)能力的影響圖

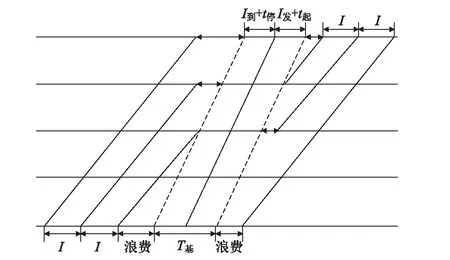

而在全線范圍內(nèi),為保證高等級(jí)快車(chē)優(yōu)先開(kāi)行,慢車(chē)被快車(chē)越行,如圖2所示,被越行的列車(chē)停站時(shí)間一般在6~7 min左右,遠(yuǎn)大于一般的停站時(shí)間2 min。此時(shí)快車(chē)占用運(yùn)行圖時(shí)間并不決定于限制區(qū)間,而需要按整個(gè)通道考慮其影響范圍,在各站都可能存在一定的空費(fèi)時(shí)間,對(duì)整體通過(guò)能力造成影響。在京滬通道內(nèi),時(shí)速350 km列車(chē)與時(shí)速300 km列車(chē)全程通通時(shí)分相差27 min,則若在以4 min間隔追蹤開(kāi)行時(shí)速300 km列車(chē)的情況下,開(kāi)行時(shí)速350 km列車(chē),快車(chē)將越行約7列慢車(chē)。

圖2 多個(gè)區(qū)段內(nèi)速度差對(duì)通過(guò)能力的影響圖

時(shí)速350 km列車(chē)除了與時(shí)速300 km列車(chē)存在速度差,同時(shí)為提高該類(lèi)列車(chē)的服務(wù)品質(zhì),在始發(fā)站的發(fā)車(chē)時(shí)刻也有一定的特殊性,目前運(yùn)行圖上均為7:00~19:00整點(diǎn)發(fā)車(chē),由此產(chǎn)生了運(yùn)行圖上的時(shí)間帶,其他列車(chē)只能開(kāi)行在時(shí)速350 km列車(chē)之間,無(wú)法按照最小發(fā)車(chē)間隔開(kāi)行列車(chē),造成了分割效應(yīng),影響通過(guò)能力。從實(shí)際運(yùn)行圖分析,每列300 km/h的列車(chē)至少在京滬高速鐵路區(qū)段被350 km/h的列車(chē)越行1次;能力最緊張的徐蚌段越行比例超過(guò)30%,滬寧段和寧蚌段為40%。

3.2 跨線列車(chē)對(duì)高速鐵路通過(guò)能力的影響

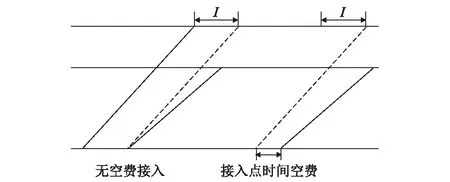

跨線列車(chē)在一定程度上滿足了旅客多樣化的直達(dá)需求,在通道型高速鐵路上具有可行的必要性和必然性。在目前的運(yùn)行圖編制過(guò)程中,由于牽涉到銜接線路列車(chē)開(kāi)行的影響,因此跨線列車(chē)優(yōu)先級(jí)相對(duì)較高,其在跨線點(diǎn)有著比本線時(shí)速300 km的列車(chē)更嚴(yán)格的時(shí)間窗,和時(shí)速350 km列車(chē)一起基本上固定了京滬高速鐵路的列車(chē)運(yùn)行圖框架,本線時(shí)速300 km列車(chē)只能在跨線列車(chē)和時(shí)速350 km列車(chē)開(kāi)行的固定結(jié)構(gòu)之下確定開(kāi)行時(shí)間,制約了列車(chē)運(yùn)行圖編制的靈活度,降低了線路通過(guò)能力。例如“沈陽(yáng)北-蒼南”列車(chē)運(yùn)行全程15 h 20 min,經(jīng)過(guò)7條線路,列車(chē)跨線數(shù)量越多,其開(kāi)行時(shí)間點(diǎn)的約束也就越大,在上海虹橋站接入時(shí)間基本只能在10:15~11:00之間。同時(shí),跨線列車(chē)的接入還存在一定的空費(fèi)時(shí)間及時(shí)間約束,如圖3所示。對(duì)2018年4月10日運(yùn)行圖中接入站全天的跨線列車(chē)接入空費(fèi)時(shí)間進(jìn)行統(tǒng)計(jì),如圖4所示。雖然鋪畫(huà)較為緊密,跨線列車(chē)在接入點(diǎn)的平均空費(fèi)時(shí)間較小,但考慮到跨線列車(chē)接入數(shù)量較大,因此整體空費(fèi)時(shí)間也較長(zhǎng)。

圖3 跨線列車(chē)接入空費(fèi)示意圖

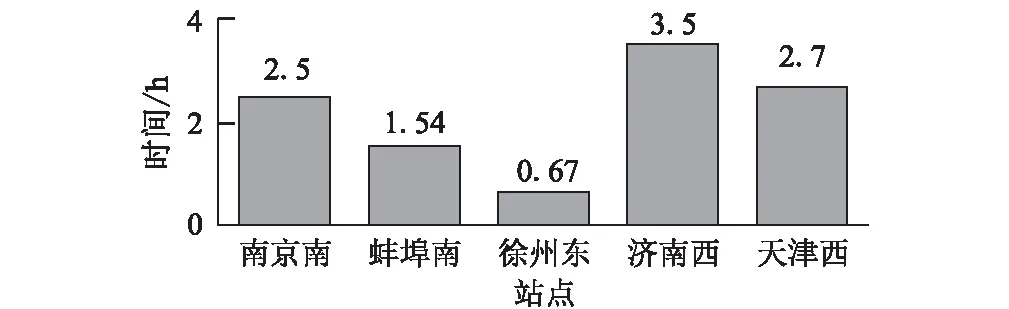

圖4 京滬高速鐵路各接入站上行方向接入跨線列車(chē)平均空費(fèi)時(shí)間圖

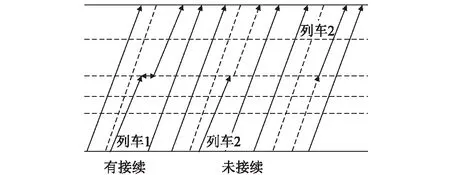

跨線列車(chē)交出后,若列車(chē)所占據(jù)的這一時(shí)空范圍下的高速鐵路通道內(nèi),沒(méi)有其他列車(chē)補(bǔ)充利用未被占用的運(yùn)行線,則該運(yùn)行線的后續(xù)通過(guò)能力沒(méi)有被充分利用;同理,跨線列車(chē)在接入通道之前,該列車(chē)所占據(jù)的通道時(shí)空范圍內(nèi)沒(méi)有其他列車(chē)與之接續(xù),也說(shuō)明通過(guò)能力未被完全利用。跨線列車(chē)接續(xù)示意圖如圖5所示,列車(chē)1有接續(xù),列車(chē)2和3無(wú)接續(xù)。

圖5 跨線列車(chē)接續(xù)情況示意圖

無(wú)接續(xù)列車(chē)主要包含兩種情況:

(1)客運(yùn)需求有限,不需要補(bǔ)充開(kāi)行短程區(qū)段列車(chē),例如在天津南-北京南區(qū)段沒(méi)有必要高密度鋪滿運(yùn)行線,因此從天津西交出的跨線列車(chē),其后續(xù)運(yùn)行線可能無(wú)接續(xù)列車(chē)。

(2)跨線列車(chē)交出后,后半程的能力被該列車(chē)的后方列車(chē)占用或被該列車(chē)越行的列車(chē)占用(如圖6所示),即前后兩列車(chē)在滿足追蹤間隔約束下出發(fā)后,通道內(nèi)可以完整地開(kāi)行兩列車(chē),但是因?yàn)樗俨睢⑼U镜纫蛩兀骋涣熊?chē)的部分通道能力被占用且無(wú)可接續(xù)的列車(chē)。

綜合以上分析,跨線列車(chē)的開(kāi)行也具有相對(duì)固定的發(fā)車(chē)間隔與交接地點(diǎn),因此無(wú)法與其他列車(chē)組成最優(yōu)開(kāi)行方案,產(chǎn)生空費(fèi)時(shí)間;且跨線列車(chē)一般只開(kāi)行通道內(nèi)的部分區(qū)段,同一時(shí)間段內(nèi)其他區(qū)段的通過(guò)能力難以得到利用[6]。

3.3 停站對(duì)通過(guò)能力影響

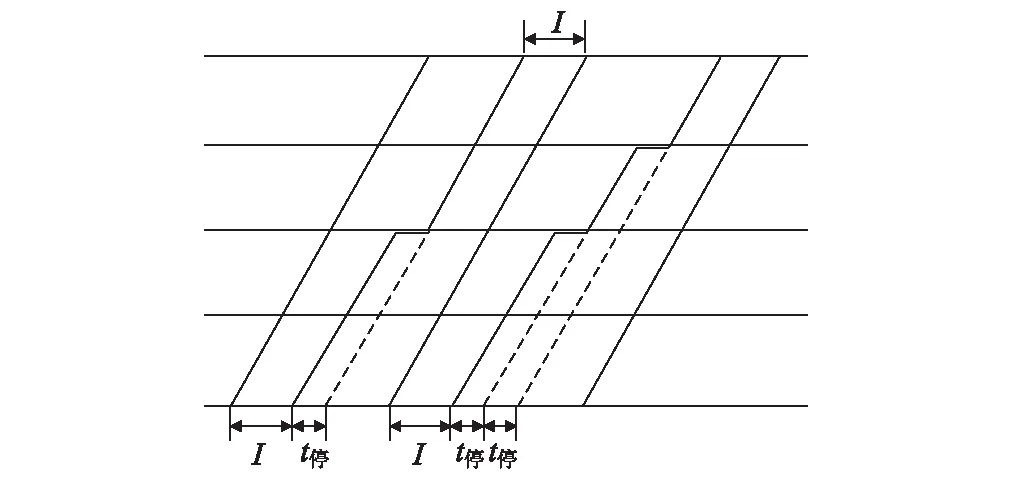

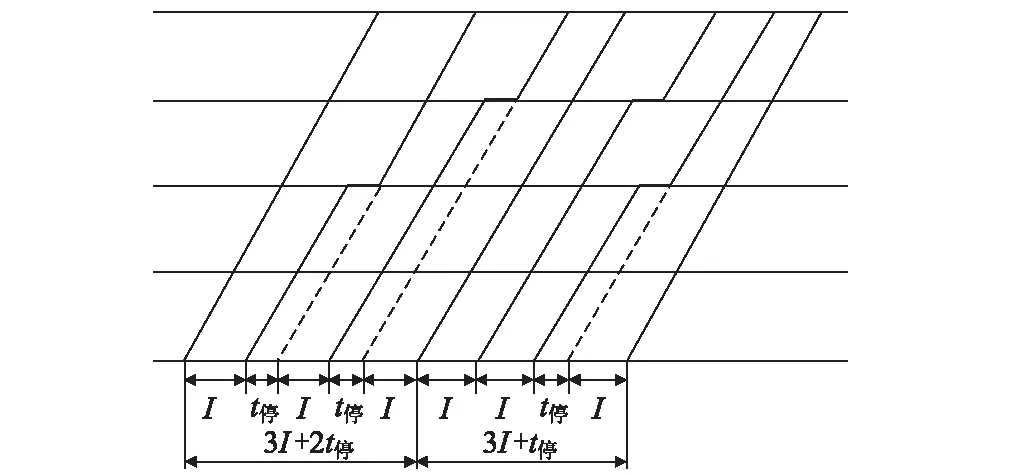

針對(duì)高速鐵路上列車(chē)停站對(duì)于通過(guò)能力的影響,許多學(xué)者從理論層面進(jìn)行了分析,指出單次停站的空費(fèi)時(shí)間,以及提出優(yōu)化停站方案能夠減少停站對(duì)通過(guò)能力的浪費(fèi)。以京滬高速鐵路為例,列車(chē)每一次停站,都會(huì)產(chǎn)生約2倍發(fā)車(chē)間隔的空費(fèi)時(shí)間(I=4 min,t停=t起停+t站=8 min),如圖7所示,列車(chē)停站對(duì)通過(guò)能力影響較大,實(shí)際運(yùn)行圖編制中,通過(guò)優(yōu)化不同列車(chē)的停站方案,可以減少空費(fèi)時(shí)間的累積,如圖8所示,“由遠(yuǎn)及近”的停站方案能夠顯著減少停站帶來(lái)的空費(fèi)時(shí)間。

圖7 停站產(chǎn)生的空費(fèi)時(shí)間圖

圖8 停站方案組合減少停站空費(fèi)圖

由于京滬通道型高速鐵路上同時(shí)存在多種速度等級(jí)的列車(chē),且京滬通道跨越距離長(zhǎng),則一列時(shí)速 350 km的列車(chē)通常會(huì)越行多列時(shí)速300 km列車(chē),因越行而產(chǎn)生的停站時(shí)間更長(zhǎng)。跨線車(chē)接入點(diǎn)的時(shí)間和位置通常在運(yùn)行圖鋪畫(huà)前就固定,因此時(shí)速300 km列車(chē)在鋪畫(huà)時(shí)為了避讓這些跨線列車(chē),也會(huì)造成停站,同時(shí)使得通道內(nèi)列車(chē)的停站方案多種多樣,難以按照“由遠(yuǎn)及近”等較優(yōu)方案進(jìn)行設(shè)置。實(shí)際運(yùn)行圖鋪畫(huà)中,通過(guò)優(yōu)化具體運(yùn)行線的停站方案,可從一定程度上減少由于停站所產(chǎn)生的空費(fèi)時(shí)間[7]。

4 通道型高速鐵路列車(chē)開(kāi)行方案優(yōu)化

根據(jù)客流需求和通過(guò)能力評(píng)估,本研究認(rèn)為,通道型高速鐵路列車(chē)開(kāi)行方案的設(shè)置是在現(xiàn)有運(yùn)行條件基礎(chǔ)上,按照一定的優(yōu)先順序,協(xié)調(diào)配置不同速度列車(chē)的數(shù)量以及本線列車(chē)和跨線列車(chē)的開(kāi)行比例,再以客流需求為主要約束優(yōu)化全線的列車(chē)停站方案,盡量挖掘線路通過(guò)能力潛能,提高對(duì)增長(zhǎng)的客流需求的適應(yīng)性。

4.1 有計(jì)劃增加時(shí)速350 km高速列車(chē)開(kāi)行數(shù)量

速度差是影響線路通過(guò)能力的重要因素[8]。在通道型高速鐵路主要開(kāi)行時(shí)速350 km與時(shí)速300 km兩類(lèi)列車(chē)的情況下,兩類(lèi)列車(chē)的數(shù)量關(guān)系決定了通過(guò)能力的數(shù)量級(jí)和變化趨勢(shì)。根據(jù)同濟(jì)大學(xué)徐瑞華課題組模擬實(shí)驗(yàn)可知,利用傳統(tǒng)鐵路通過(guò)能力的計(jì)算原理,從整體通道出發(fā),綜合考慮通道上開(kāi)行列車(chē)的速度、跨線列車(chē)比例以及列車(chē)停站方案等因素,采用計(jì)算機(jī)鋪畫(huà)滿表運(yùn)行圖的方法,計(jì)算各區(qū)段通過(guò)能力,并進(jìn)一步銜接成為全線滿表列車(chē)運(yùn)行圖,最終得到通道整體通過(guò)能力,為列車(chē)開(kāi)行方案的確定、列車(chē)運(yùn)行圖的編制提供依據(jù)。在時(shí)速350 km列車(chē)數(shù)量增加的過(guò)程中,通過(guò)線路的能力會(huì)有一個(gè)先降后升的過(guò)程。對(duì)于時(shí)速350 km高速列車(chē)開(kāi)行數(shù)量的增加,應(yīng)在進(jìn)一步量化評(píng)估的基礎(chǔ)上采取最佳的時(shí)間方案。為盡量減少對(duì)通過(guò)能力的影響,時(shí)速350 km列車(chē)的增加可劃分為三個(gè)階段:

(1)平穩(wěn)投放階段。這一階段列車(chē)上線15~26對(duì),通過(guò)能力隨時(shí)速350 km列車(chē)增加而有一定程度下降,應(yīng)控制時(shí)速350 km列車(chē)的上線數(shù)量,采取均衡鋪畫(huà),以保證服務(wù)質(zhì)量,并通過(guò)調(diào)整跨線車(chē)和時(shí)速 300 km本線車(chē)的方案減少通過(guò)能力降低的影響。這期間,部分跨線列車(chē)也升級(jí)為時(shí)速350 km列車(chē)。

(2)快速布局階段。這一階段的上線數(shù)為27~143對(duì),通過(guò)合理的開(kāi)行方案保證穩(wěn)定的通過(guò)能力。這一時(shí)期可主要采取0.5 h均衡鋪畫(huà)和1 h均衡鋪畫(huà),并加快時(shí)速350 km列車(chē)上線,盡快度過(guò)可能存在的服務(wù)不均衡時(shí)期。主要銜接通道跨線列車(chē)也升級(jí)為時(shí)速350 km列車(chē)。

(3)全面換代階段。這一階段根據(jù)需要投放上線143~195對(duì),京滬通道全面淘汰時(shí)速300 km列車(chē),運(yùn)行速度和線路通行能力全面達(dá)到新的平臺(tái)。這期間,大部分跨線列車(chē)升級(jí)為時(shí)速350 km列車(chē)。

4.2 控制跨線列車(chē)開(kāi)行比例

跨線列車(chē)的開(kāi)行具有充分的客流量基礎(chǔ)。同時(shí)從客流調(diào)查發(fā)現(xiàn)旅客中轉(zhuǎn)換乘的顧慮主要在時(shí)間因素和可靠性上,旅客出行選擇的主要偏好還是跨線直達(dá)。現(xiàn)階段的中轉(zhuǎn)換乘時(shí)間和列車(chē)銜接的可靠性還很難吸引跨線出行旅客的選擇。減少跨線列車(chē)會(huì)降低旅客服務(wù)水平。跨線列車(chē)由于時(shí)間窗的限制和運(yùn)行區(qū)段限制,會(huì)形成前后本線列車(chē)接續(xù)的空費(fèi)時(shí)間,造成通過(guò)能力的損失。同時(shí),隨著跨線車(chē)數(shù)量增加,會(huì)對(duì)本線時(shí)速350 km的全程列車(chē)數(shù)量產(chǎn)生影響。某一區(qū)段運(yùn)行的跨線列車(chē)數(shù)的增加對(duì)本線列車(chē)和通過(guò)能力的影響不是線性的,在一定范圍內(nèi),跨線列車(chē)的開(kāi)行對(duì)通過(guò)能力影響較小,而當(dāng)跨線列車(chē)比例增加到一定值,才會(huì)對(duì)通道通過(guò)能力及本線列車(chē)的開(kāi)行造成較大影響。因此,應(yīng)在時(shí)速350 km列車(chē)基本框架確定的基礎(chǔ)上將跨線列車(chē)控制在合理的比例范圍。跨線車(chē)合理比例確定的方法建議如下:

(1)選取基準(zhǔn)區(qū)段確定該區(qū)段接入接出跨線車(chē)的合理數(shù)量。因?yàn)榭缇€列車(chē)對(duì)各區(qū)段的影響是不同的,應(yīng)選取跨線列車(chē)開(kāi)行需求最大的區(qū)段作為基準(zhǔn)區(qū)段,確定該區(qū)段不影響線路能力的合理跨線列車(chē)比例。以京滬通道為例,“蚌埠南-徐州東”區(qū)段接入接出跨線列車(chē)需求最大,可作為跨線列車(chē)比例的基準(zhǔn)區(qū)段。經(jīng)仿真計(jì)算可知,當(dāng)該區(qū)段開(kāi)行蚌埠南接入、徐州東接出跨線列車(chē)的數(shù)量在70列以內(nèi)時(shí),對(duì)線路的通過(guò)能力影響很小。故基準(zhǔn)區(qū)段接入接出列車(chē)跨線列車(chē)合理數(shù)量為0~70列。超出70列則無(wú)法避免對(duì)線路通過(guò)能力產(chǎn)生影響。

(2)確定各區(qū)段跨線車(chē)數(shù)量,調(diào)整跨線車(chē)開(kāi)行和銜接方案。以基準(zhǔn)區(qū)段接入接出跨線列車(chē)數(shù)量為依據(jù),對(duì)跨越該區(qū)段的其他跨線列車(chē)進(jìn)行分解計(jì)算,計(jì)算其他銜接區(qū)段的跨線列車(chē)數(shù)量。原來(lái)1趟跨線列車(chē)在邏輯上可分解為2~3趟銜接的跨線列車(chē)或區(qū)段列車(chē)。在列車(chē)開(kāi)行時(shí),可在蚌埠南和徐州東通過(guò)增加停站或在線解編或在線重聯(lián),實(shí)現(xiàn)跨線客流的無(wú)換乘中轉(zhuǎn);也可將一趟跨線車(chē)在蚌埠南站或徐州東站分成兩趟列車(chē)接續(xù)開(kāi)行,旅客在銜接站中轉(zhuǎn)換乘。

4.3 優(yōu)化列車(chē)停站方案

通道型高速鐵路的停站應(yīng)既滿足長(zhǎng)途出行旅客的快速出行需求,又滿足短途旅客的便捷出行需求。對(duì)于列車(chē)停站方案的優(yōu)化應(yīng)從線路功能上確定各站的停站優(yōu)先級(jí)別,以滿足客流出行需求,再確定列車(chē)間的停站協(xié)調(diào)方案,以減少對(duì)通過(guò)能力的影響。

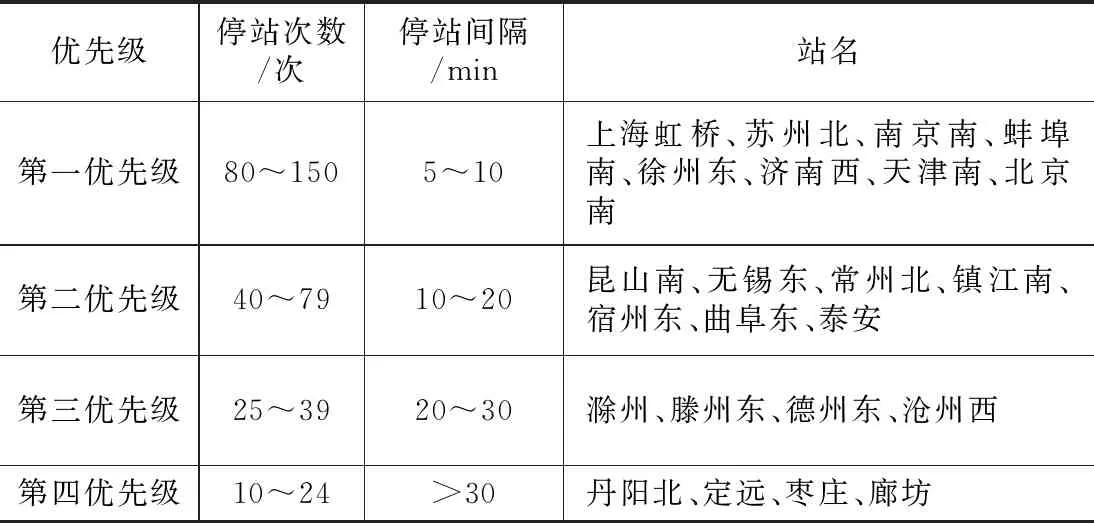

(1)各站停站優(yōu)先級(jí)別的確定。根據(jù)客流調(diào)查、客票數(shù)據(jù)和社會(huì)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)確定高速鐵路通道沿線各站的到發(fā)客流需求,并確定停站優(yōu)先級(jí)別。根據(jù)客票數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)可知,京滬通道各站的到發(fā)客流量可分為三個(gè)級(jí)別:到發(fā)客流量大:上海虹橋、蘇州北、南京南、徐州東、濟(jì)南西、天津南、北京南;到發(fā)客流量較大:昆山南、無(wú)錫東、常州北、鎮(zhèn)江南、蚌埠南、宿州東、曲阜東、泰安;到發(fā)客流量較少:丹陽(yáng)北、滁州、定遠(yuǎn)、棗莊西、滕州東、德州東、滄州西、廊坊。根據(jù)上述各站客流分級(jí)確定停站比例和服務(wù)頻率。同時(shí),上海虹橋、南京南、蚌埠南、徐州東、濟(jì)南西、天津南、北京南等跨線列車(chē)接入接出車(chē)站可考慮適當(dāng)增加10%的停站,以方便跨線客流的中轉(zhuǎn)換乘,作為跨線直達(dá)方式的補(bǔ)充和拓展。京滬通道沿線各站的停站次數(shù)與平均間隔建議設(shè)置如表2所示。

表2 京滬通道各站停站優(yōu)先級(jí)表

(2)單趟列車(chē)停站方案的銜接。應(yīng)在單趟列車(chē)上做好通道上主要客流OD之間的直達(dá)運(yùn)輸,即每趟列車(chē)應(yīng)根據(jù)其運(yùn)行時(shí)段,優(yōu)先設(shè)置該時(shí)段主要OD對(duì)的停站和座席預(yù)留,最大限度銜接滿足該時(shí)段主要OD之間客流出行的需求。例如,早高峰上海虹橋到南京南、徐州東、濟(jì)南西的客流量巨大,應(yīng)在該時(shí)段多預(yù)留虹橋到這三站的座席和增加南京南、徐州東、濟(jì)南西站停車(chē)的次數(shù)。在通勤時(shí)段合理安排滬寧區(qū)段內(nèi)部、京津冀、濟(jì)南西和徐州東之間各站間的短途列車(chē)和停站。

(3)多趟列車(chē)停站方案的協(xié)調(diào)。為減少列車(chē)停站對(duì)通過(guò)能力的影響,應(yīng)在列車(chē)之間做好停站方案的協(xié)調(diào),減少停站帶來(lái)的時(shí)間空費(fèi)。基本方法是在前后行列車(chē)上成組采取由遠(yuǎn)及近的階梯停站方法。應(yīng)根據(jù)客票數(shù)據(jù)獲知主要客流OD,優(yōu)化列車(chē)在通道上的停站方案,長(zhǎng)短途列車(chē)結(jié)合、大站停和站站停交錯(cuò),既能提供全程和跨區(qū)段中長(zhǎng)途旅客的高速送達(dá),也能提供區(qū)段內(nèi)短途旅客的便捷送達(dá)。以京滬通道為例,虹橋站出發(fā)列車(chē),根據(jù)客流OD,去往北京南、徐州東、濟(jì)南西等跨區(qū)段大站和南京南、蘇州北、無(wú)錫東、常州北、昆山南、鎮(zhèn)江南等區(qū)段內(nèi)車(chē)站的客流量較大,列車(chē)停站方案應(yīng)優(yōu)先考慮這些客流的送達(dá)服務(wù)。