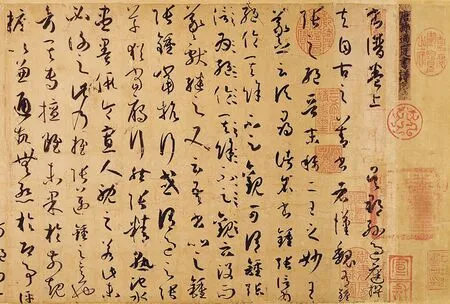

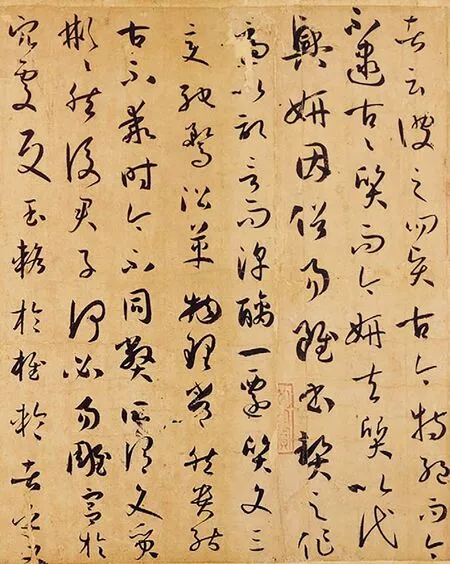

孫過庭《書譜》書學理論與寫法分析(二)

□楊 勇

譯注:書譜卷上。吳郡孫過庭撰。夫自古之善書者,漢、魏有鐘、張之絕,晉末稱二王之妙。[1]王羲之云:“頃尋諸名書[2],鐘、張信為絕倫[3],其余不足觀。”[4]可謂鐘、張云沒[5],而曦、獻繼之。又云:“吾書比之鐘、張,鐘當抗行,或謂過之;張草猶當雁行[6]。然張精熟,池水盡墨[7],假令寡人耽之若此,未必謝之。[8]”此乃推張邁鐘之意也。考其專擅,雖未果于前規,摭以兼通[9],故無慚于即事[10]。

[1]鐘、張:鐘,指三國時期著名書法家鐘繇;張,指東漢著名書法家張芝。

[3]信:實在、的確。

[5]云:語氣助詞,可用于句首、句中或句末。沒:通“歿”,死。

[6]抗行:猶言抗衡,不相上下。雁行:并行或走在前頭,引申為有次序地排列。

[7]池水盡墨:相傳張芝臨池學書,用池水洗筆,日久,池水皆被染黑。衛恒《四體書勢》有載。

[8]寡人:原為古代君主的謙稱及諸侯夫人的自稱,晉人習慣自稱寡人。耽:愛好、沉迷,專心于。謝之:不如他,遜色于他。《晉書》卷八十《王羲之傳》:“(羲之)每自稱‘我書比鐘繇,當抗行;比張芝草,猶當雁行也’。”

[9]摭(zhí),拾取,摘取,在此相當于“若論”。

[10]即,接近、靠近。事:此代指書法。

[今譯]:古代以來,擅長書法的人,漢、魏時有鐘繇和張芝的卓絕書藝,晉代末期是王羲之和王獻之的墨品精妙。王羲之說:“我近來研究諸名家書法,鐘繇、張芝確實超群絕倫,其余不值得觀賞。”可以說,鐘繇和張芝死后,王羲之、王獻之繼承了他們。王羲之又說:“我的書法與鐘繇、張芝相比,與鐘繇不相上下,或略超過他。對張芝的草書,可與他前后相列;因為張芝精研熟練,臨池學書,把池水都能染黑了,如果我也像他那樣刻苦專習,未必趕不過他。”這是推舉張芝、自認超越鐘繇的意思。考察其書法的專精擅長,雖未完全實現前人法規,但能博采兼通各種書體,也是無愧于書法事業的。

譯注:評者云:“彼之四賢,古今特絕,而今不逮古,古質而今妍。”[11]夫質以代興,妍因俗易。雖書契之作,適以記言,而淳一遷[12],質文三變[13],馳騖沿革[14],物理常然。貴能古不乖時,今不同弊,[15]所謂“文質彬彬,然后君子”。[16]何必易雕宮于穴處,反玉輅于椎輪者乎![17]

[13]文:中國古代美學范疇,指藝術作品的感性形式,一般與質相對而言。《國語·鄭語》:“物一無文。”《易傳·系辭下》:“物相雜故曰文。”

[14]馳騖:疾馳,奔走。沿革:沿襲變革。

[15]古不乖時,今不同弊:繼承古人而不背離時代,順應當代又不同流于俗弊。

[16]此語出自《論語·雍也》:“子曰:質勝文則野,文勝質則史,文質彬彬,然后君子。”

[17]雕宮:華美的宮殿。穴處:居住在洞穴里。玉輅:古代帝王所乘之車,以玉為飾。椎輪:原始的無輻車輪,車輪用整塊圓木做成,引申為事物的草創階段。

[今譯]:評論者說:“這四位書法賢才,可謂古今獨絕。但是今人(二王)還不及古人(鐘、張),古人書法風尚質樸,今人書法格調妍媚。”然而,質樸風尚因循時代發展興起,妍媚格調隨世俗變化更易。雖然文字的創造,最初只是為了記錄語言,可是隨著時代發展,書風也會不斷遷移,由醇厚變為淡薄,由質樸變為華麗;繼承前者并有所創新,是一切事物發展的常規。書法最可貴的,在于既能繼承歷代傳統,又不背離時代潮流;既能追求當今風尚,又不混同他人的弊俗。所謂“文采與質樸相結合,才是清雅的風度”。何必閑置著華美的宮室去住古人的洞穴,舍棄精致的寶輦而乘坐原始的牛車呢?