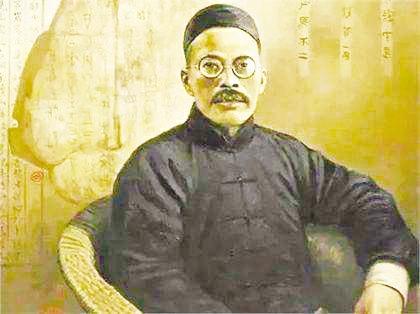

矛盾的大師王國維

魯先圣

在近代以來的大師一級的學者當中,很少有人像王國維那樣,既是開一代學術研究新風氣的年輕才俊,又堅守著傳統和保守主義,充當著拉歷史倒車的腐朽代表,以至竟然為所謂的信仰葬送生命,人生充滿了尖銳的矛盾沖突。

王國維是杰出的古文字、古器物、古史地學家,詩人、文藝理論學、哲學家。他是清華大學建立國學院以后第一個來到清華的國學大師。王國維年輕時學習語言、科學、哲學和心理學、社會學,30歲之后研究文學。中年之后,又治中國古代史,在甲骨文方面取得了巨大成就,奠定了自己國學大師的地位。

與王國維同時在清華國學院的梁啟超、陳寅恪、趙元任都是我國近代最杰出的學者,清華大學老校長梅貽琦曾說:“所謂大學者,非謂有大樓之謂也,有大師之謂也。”當年,清華國學研究院正是由于擁有他們,創辦兩年后,其聲望就超過了早于它創立的同類學校,并且,清華國學院由此開始,建立了中國學術獨立的傳統。當時,他們四人以清華國學院四大導師的名頭譽滿京華。

他精通日文和英語,能夠熟練閱讀德文版哲學原著,是中國學人研究康德、叔本華、尼采的先驅。他所著《人間詞話》《紅樓夢評論》等學術著作至今仍被學術界奉為經典。他在甲骨文學、文字音韻訓詁學等古文化領域的研究成果,學術界至今難以超越。

但是,遺憾的是,這位名滿天下的學術大師,他的骨子的深處依然是傳統保守主義,就在滿清被推翻10年以后,仍然應清遜帝溥儀之召,在溥儀的紫禁城小朝庭內當五品官“南書房行走”,并得到了“食五品俸”“賜紫禁城騎馬”的封賞。他以前清遺老自命,1927年國民革命軍北上時,留下“經此世變,義地再辱”的遺書,投頤和園昆明湖自盡,給后人留下不盡的遺憾。

從這一點上說,他是應該被人詬病的,但是,這并不仿礙我們欽敬他的為人品格和治學精神。就在他已經決定沉湖而死的那一天,他最后做的一件事情,就可以看出這是一個做人多么嚴謹的人了。在他棄世的前一日,他的學生,后來成為著名歷史學家的謝國楨請他題寫扇面,他書寫完以后題款時卻在謝的名字后寫了“兄”字。友無論年齒幼長,皆可以稱兄,但是師稱弟子為兄就違背禮節了。于是,就在王國維準備跳湖自盡的當天,他先到清華國學院用墨筆在扇面上把兄字改為弟字,既不違背禮節,亦顯示王國維先生的一貫謙和之風。然后,一代國學大師,就去了頤和園,坦然自沉了。一個將要棄世者的這樣一個小小的細節,我們可以看出他的認真嚴肅不茍且的操守。

王國維最著名的是他在自己的著作《人間詞話》中關于做學問的三種境界。他認為古今之成大事業、大學問者,必經過三種境界:"昨夜西風凋碧樹,獨上高樓,望盡天涯路。"此第一境也。"衣帶漸寬終不悔,為伊消得人憔悴。"此第二境也。"眾里尋他千百度,驀然回首,那人卻在燈火闌珊處。"此第三境也。

第一境界“昨夜西風凋碧樹,獨上高樓,望盡天涯路”,出自晏殊的《蝶戀花》,原意是說,我上高樓眺望所見的更為蕭颯的秋景,西風黃葉,山闊水長,案書何達?王國維把此句解成做學問成大事業者,首先要有執著的追求,登高望遠,瞰察路徑,明確目標與方向,了解事物的概貌。

第二境界“衣帶漸寬終不悔,為伊消得人憔悴。”引用的是北宋柳永《蝶戀花》最后兩句詞,原詞是表現作者對愛的艱辛和愛的無悔。王國維則別有用心,以此兩句來比喻成大事業、大學問者,不是輕而易舉,隨便可得的,必須堅定不移,經過一番辛勤勞動,廢寢忘食,孜孜以求,直至人瘦帶寬也不后悔。

第三境界“眾里尋他千百度,驀然回首,那人卻在,燈火闌珊處。”是引用南宋辛棄疾《青玉案》詞中的最后四句。王國維把它作為治學的最終最高境界,是引出悠悠的遠意,意思是做學問、成大事業者,必須有專注的精神,反復追尋、研究,下足功夫,自然會豁然貫通。

王國維的這個治學三境界,成為近百年以來學術界的經典,也成為一代代中國人追求學問的圭臬。

選自“新浪博客”