核電廠凝汽器事故隱患分析及改進方案

潘冠旭

中圖分類號:TM623 文獻標識:A 文章編號:1674- 1145(2020)2- 160- 01

摘 要 近年來我國社會經濟飛速發展,對電能供應有了更高要求,核電廠的電能供應穩定性以及供應安全是確保核電廠穩定生產的基礎。基于核電廠中安全風險發生概率較高的凝汽器隱患防止工作展開研究,并以某核電廠凝汽器冷卻鈦管沖蝕事故展開研究,分析其事故發生原因,并提出對應的工藝優化策略。

關鍵詞 核電廠凝汽器 事故隱患分析 改進方案

一、案例詳情

根據研究需求以及研究目的,選擇某國營核電廠的2號機組作為研究案例,該電廠2號機組預定容量約為728m w。設備機組與2014年正式投入使用。運行三年后根據電廠設備檢測規定進行例行檢查,檢查中發現凝氣器龐杜擴散器下部凝氣器冷卻管束上部,第一排鈦冷卻管出現故障,冷卻管下部出現了明顯沖蝕痕跡,長度約為1m。造成了較大的生產安全風險和隱患。針對該設備鈦冷卻管沖蝕原因進行了詳細分析,分析過程以及結果如下。

二、事故隱患分析

(一)工程應用分析

根據該機組的整體設計結構以及工作原理,該機組通過旁路向凝汽器排放壓力約為4.5m pa、溫度為240-253℃的蒸汽,總排放規模約為3700噸每小時。該排放標準較為普遍,我國多數核電廠機組均采用該排放標準。但與火力發電廠機組相比,參數規格明顯過高,但火力發電廠機組與核電廠機組凝汽器結構十分相似,其蒸汽排放承受程度也相近,這也是造成核電發電廠凝汽器故障率較高的主要原因。我國多數核電廠采用的均為一級減壓消能裝置,其消能水平無法滿足蒸汽能量需求,消能不夠充分。根據美國電力研究院的相關計算結果,該核電廠2號機組的衡器能量,需要2.1m以上的擴散器射流的距離,而該機器僅為1.7m。安全距離的缺失導致蒸汽射流超出控制范圍,對周邊位置造成蒸汽沖擊,促使了沖蝕現象的發生。

在鈦管的研究中,美國電力研究院對鈦管試片進行沖蝕試驗研究。研究在實驗室環境下,對鈦管試片進行加熱,并在加熱后讓鈦管試片在空氣中自然冷卻30分鐘。并進行溫度替換測試,最終得出結論在400℃下,太偏出現典型的褐黃色氧化膜,并以此做為結論進行推算,旁路運行時存在龐杜閥噴水未開啟或延遲開啟而造成排放溫度大于原設計值254℃[1]。

基于凝汽器的設計結構和工作原理,旁路擴散器進口處于253℃時。其出口的最低溫度為220-240℃。溫度遠高于凝汽器的額定150℃的溫度上限。造成沖蝕現象的發生。

三、計算流體力學軟件分析

(一)分析模型建立

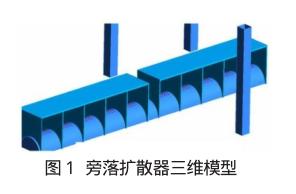

根據研究需求和研究目的,選擇三維模型進行研究,根據該核電廠2號機組旁路擴散器的實際尺寸,通過三維技術軟件,建立模型,具體沒模型如圖1所示。

(二)計算參數選擇

計算參數選擇對研究結論客觀性與正確性有直接影響,基于該機組蒸汽流動的實際情況以及特點,選擇sst作為研究模型,計算過程未定比熱定常計算,工質為單一物質蒸汽。

(三)計算結果分析

由于小孔前后壓比遠小于臨界壓比,旁路擴散器排汽管上噴管出口流動中心汽流最大馬赫數為4左右,最大流速1335m /s,旁路擴散器擋汽板處最大靜壓力0.2MPa[2]。

根據研究結果可以發現,蒸汽在通過小孔后會產生旋渦現象,同時會加大垂直方向上的流動速度。流動速度提升速度率約為60%。速度峰值接近350m /s。對下放凝汽冷卻鈦管造成蒸汽沖擊,伴隨高溫環境,造成了沖蝕現象。

四、改進方案

(一)旁落擴散器改進

改進方案制定應避免較大范圍的設備更換措施,應基于原有設備基礎進行改進失控。根據前文的研究結論,采用在現有擴散器基礎上,增加隔離板進行改進,并增加一級減壓,優化后的旁路擴散器二次減壓后噴射后的方向避開冷泉水管,使優化后的旁路擴散器噴射安全距離小于旁路擴散器距離冷卻管束1.7m的距離,最終從結構上降低鈦管發生沖蝕現象的可能。

(二)凝汽管束改進

更換凝汽器管束頂排鈦管為多節組合而成的 0Cr18Ni 不銹鋼棒,對應管板孔采用鈦盲管短節,與管板連接采用脹焊結構,并以尼龍堵頭封堵管口,防止海水從水側泄漏到汽側。由于采用了耐高溫、耐沖蝕的0Cr18Ni不銹鋼棒能有效阻擋其下面鈦冷卻管被沖蝕。

(三)運行監控

核對旁路系統運行邏輯,確保旁路投入時減溫水同步開啟,防止旁路誤操作及減溫水延遲開啟現象。同時監控系統也應對設備運行的整體情況進行檢測,在預防沖蝕顯現發生的同時,也要起到及時發現沖蝕現象的作用,從而最大限度優化核電技術組的工作狀態,降低設備運行中故障的發生概率,提高其整體發電水平。

參考文獻:

[1]童益華,羅賢龍,李祥奎,陳國軍.某核電廠凝汽器安裝階段典型故障及處理措施[J].城市建設理論研究(電子版),2019(01):7

[2]谷昊.核電廠凝汽器傳熱管渦流檢查結果分析[J].科技視界,2016(09):267+285.