吞咽訓練聯合康復護理對腦卒中后神經性吞咽功能障礙療效觀察

於 婧,趙 鳳*

(蘇北人民醫院神經內科502,江蘇 揚州 225000)

腦卒中,又名“中風”,指的是人體腦血管出現突發性破裂或血管阻塞進而導致血液不能正常流入大腦而引發的腦組織損傷性疾病,經相關研究調查發現,大部分腦卒中患者在發病期間均伴有不同程度的吞咽功能障礙現象,不僅會對患者的正常飲食產生一定的影響,而且還有可能導致營養不良、吸入性肺炎等疾病的出現。因此,本文選取了我院收入的90例腦卒中伴吞咽功能障礙患者作為參考,對其實施吞咽訓練聯合康復護理干預措施的臨床效果展開分析,匯總如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

根據研究需要,選取前來我院2018年10月~2020年1月接受診療的96例腦卒中伴吞咽功能障礙患者作為參考,將其按照隨機抽簽的方式進行分組,具體資料如下。比對組(n=48):男28例,女20例;年齡62~78歲,平均(70.05±1.28)歲;研究組(n=48):男29例,女19例;年齡64~81歲,平均(72.53±1.09)歲。對比2組一般資料,其結果不具統計學差異,差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 方法

比對組:常規護理,包括:藥物指導、健康知識宣講、基礎恢復訓練等。

研究組:吞咽訓練聯合康復護理。(1)吞咽訓練。①基礎:利用蘸少許水的冷凍棉棒對患者口腔內舌根及咽喉壁部位進行觸碰,同時,指導患者練習相應的吞咽動作;在患者處于坐位時可指導其將雙手撐于椅面行推壓動作,屏氣后松手,再做呼氣;指導患者將手指放置于自身甲狀腺軟骨的上緣部位,結合鏡中的模擬訓練進行喉抬高練習,持續時間為20分鐘[1]。②攝食:體位:仰臥時,將頭頸部向前屈伸,使其與軀干之間保持30°,后將偏癱肩側進行墊起,側臥位時,可選擇健側臥位的方式;形態:由治療早期的流質食物逐漸過渡至半固體食物,后根據患者恢復情況過渡至固體食物;食量:初期可根據患者實際情況選取3ml左右食物,以一口量為宜,恢復一段時間后,可增加食物用量,并由專人負責監護[2]。(2)康復護理。首先,護理人員可以為患者創造一個安靜、無外界干擾的攝食環境,提高其攝食時的注意力;其次,在攝食期間,還要密切關注患者的口腔衛生情況,防止感染現象的出現,與此同時,還可以為患者及其家屬講解疾病的相關知識,緩解患者的心理壓力,增強其自信心[3]。另外,在攝食過程中,如若患者出現嗆咳現象,必須要立即指導其保持低頭彎腰的體位,后對其肩胛下部位進行拍打,促進食物殘渣的排出。

1.3 觀察指標

統計2組腦卒中伴吞咽功能障礙患者在護理干預后的吞咽功能恢復情況,判定標準如下:痊愈:飲水試驗評定1級(30 mL溫水一次飲盡,無嗆咳),吞咽障礙消失;有效:飲水試驗評定2級(30 mL溫水無法一次飲盡,但無嗆咳),吞咽障礙有明顯改善;無效:飲水試驗評定結果為3級或以上(無法一次飲盡且有嗆咳出現),吞咽障礙無變化。

1.4 統計學方法

研究在SPSS 22.0軟件下進行,計數資料以(%)代表,x2檢驗,P<0.05。

2 結 果

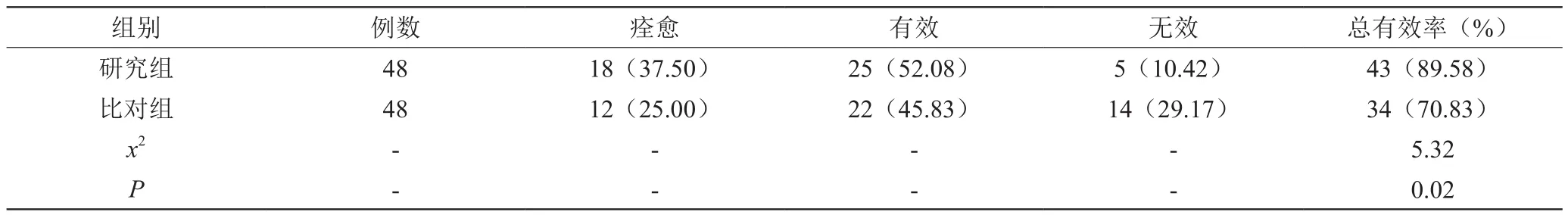

與比對組患者相比,研究組患者在吞咽訓練聯合康復護理干預后的吞咽功能恢復率明顯較高,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 2組患者在護理干預后吞咽功能恢復情況的分析與對比[n(%)]

3 討 論

腦卒中伴吞咽功能障礙,在臨床上較為常見,其發生原因可能與人體中樞神經受損、迷走神經背核等因素有緊密的關聯,治療不及時還會對患者的生命安全造成一定的威脅。

在本次研究中,結果表明:在常規護理、吞咽訓練聯合康復護理干預后,研究組、比對組患者的吞咽功能恢復率分別為89.58%、70.83%,相比較來說,研究組明顯較高,差異有統計學意義(P<0.05)。主要原因在于,針對腦卒中伴吞咽功能障礙患者,在接受治療的過程中,護理人員可以通過基礎的舌根刺激、呼氣訓練及喉抬高訓練等方式來鍛煉患者的吞咽能力,與此同時,在恢復過程中,還要指導患者保持正確的體位,嚴格按照醫生的囑咐對患者食物的形態、食量進行調整,從而促進患者盡早康復[4]。另外,對于部分攝食過程中出現嗆咳、誤吸現象的患者,護理人員還要及時采取有效的措施進行干預,避免不良事件的出現。

綜上所述,對于腦卒中伴吞咽功能障礙患者,在接受治療的過程中可以采用吞咽訓練聯合康復護理干預的措施,能夠在一定程度上有效的改善患者的吞咽功能,值得在臨床中推行。