早期康復護理對顱腦外傷患者自理能力的影響

孫林潔,劉金俠

(青島城陽人民醫院神經外科,山東 青島 266000)

顱腦外傷多由于意外暴力擊打頭部所致,由于腦組織及神經系統受到損傷,患者疾病早期病情較重且變化快,常發生昏迷或意識障礙,致殘率和致死率均較高。科學有效的康復護理是促進患者功能恢復的主要手段,目前康復護理多在患者出院后進行。有研究表明[1]:顱腦外傷幸存患者中樞神經系統功能具有一定的可塑性,早期進行康復治療和護理可促進其各項功能恢復,降低致殘率,提高患者整體生活質量。有學者指出[2]:出院后的康復治療已處于滯后狀態,錯過了神經系統及功能恢復的最佳時期。本文將早期康復護理應用于顱腦外傷患者中,有效提高了患者的自理能力。報道如下。

1 資料及方法

1.1 一般資料

選取我院神經外科于2019收治的顱腦外傷患者125例,隨機分為試驗組63例和對照組62例,患者納入標準為:(1)年齡≥18周歲;(2)符合顱腦外傷診斷標準,并經影像學診斷證實;(3)排除格拉斯哥評分(GCS)≤4分,即重度意識障礙;(4)排除既往患精神病病史者(5)患者或其家屬知情同意本次研究。兩組患者年齡、性別、GCS評分等一般資料經統計學分析,差異無統計學意義(P>0.1)。

1.2 方法

對照組予常規護理干預,試驗組則在此基礎上實施早期康復護理,具體方法如下:(1)急性期康復護理:患者在顱腦外傷早期常需臥床休息,應協助患者做好仰臥位、健側臥位、患側臥位的良肢擺放位,避免因腦組織受損而導致的異常姿勢,加重康復期運動功能恢復的難度。(2)穩定期康復護理:患者病情穩定且神經系統癥狀不再進展后,可指導并協助患者進行體位變換及關節活動訓練。體位變換訓練即抬高床頭30°,患者采取該半臥位至少30min后恢復正常臥位,此后每日抬高床頭并增加10°,直至患者可維持90°坐位并保持30min以上,此后加以床旁坐位、下床站立、床邊行走等訓練。關節活動訓練指協助或指導患者從關節近端到遠端進行屈伸聯系,每個關節活動10~20次,每日練習2~3次。(3)認知康復訓練:采用圖片、視頻、讀書報等訓練患者的認知能力和記憶能力,如要求患者說出圖片中物品或人物的名稱,描述視頻中放映的內容,復述書報中的內容等。病情允許者可練習簡單的算術題或書寫詞語等,以促進顱腦外傷后認知、記憶功能的恢復。(4)日常生活康復訓練:康復期患者可鼓勵其自主進食,穿脫衣物、梳頭、如廁等,進食時可用湯勺、吸管代替筷子,降低獨立操作的難度,增強患者的信心,初期可由家屬或護理人員協助,逐漸過渡到獨立完成,注意循序漸進,逐漸提高患者的生活自理能力,降低依賴度。

1.3 采用Barthel自理能力評分量表評價并比較兩組患者干預前后的自理能力

該量表包含進食、修飾、穿衣、如廁、大小便、上下樓梯、床椅轉移、平地行走等10個條目,總分0~100分,得分越高,則說明被測試者的自理能力越強。

1.4 統計學方法

雙人核對數據后錄入SPSS19.0軟件進行統計學分析,計量資料使用t檢驗,兩組患者干預前后Barthel評分的比較,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結 果

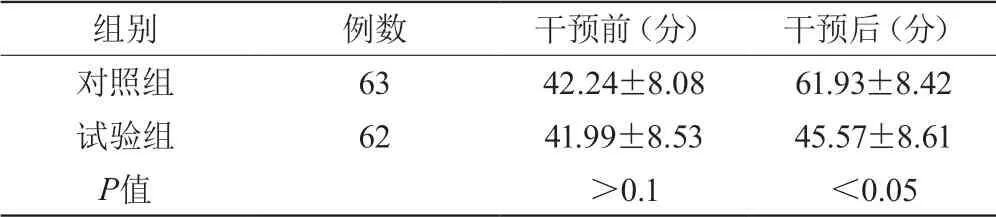

兩組患者干預前Barthel評分相似,差異無統計學意義(P>0.1);試驗組患者接受早期康復護理后的Barthel評分顯著高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),詳見表1。

表1 兩組患者干預前后Barthel評分的比較

3 討 論

由于顱腦外傷患者病情較重,早期臨床治療過程中,護理人員常關注患者的病情恢復,而忽視了康復護理,甚至有大部分護士認為康復護理應在出院后進行,從而錯過了有效治療的時機。有大量研究表明[3]:早期康復護理可有效修復受損的大腦皮層運動中樞,提高傷后運動的協調性,且康復護理開展的時間越早,則效果越好。有報道顯示[4]:傷后2~7d開展早期康復訓練可最大限度地恢復患者的運動功能,減輕其殘障程度。本文將早期康復護理應用于顱腦外傷患者中,通過急性期康復護理、穩定期康復護理、認知康復訓練和日常生活康復訓練等,有效提高了患者的自理能力,降低了殘障程度,提高了患者的生活質量。