由一根發(fā)辮引發(fā)的歷史思考

鮑春寶 蘇興城

從明末開始,男子頭上小小的一根發(fā)辮曾牽涉很多歷史問題。我們學歷史的時候,常會跳過這個歷史細節(jié),僅知道清政府強令漢人剪發(fā)這一歷史事實,卻不知這其中的歷史淵源及歷史影響。今天,我們就以管窺豹,從一根發(fā)辮去認識幾段歷史,挖掘其深層次的歷史意義。

淵源·發(fā)型風俗不同

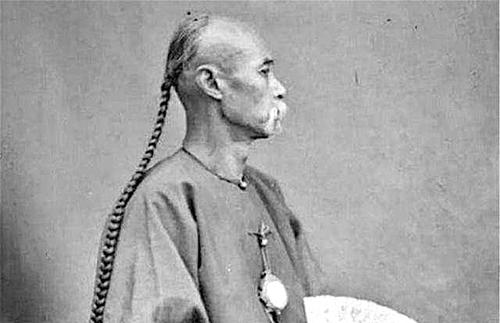

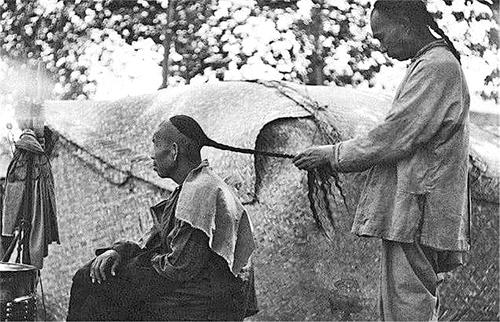

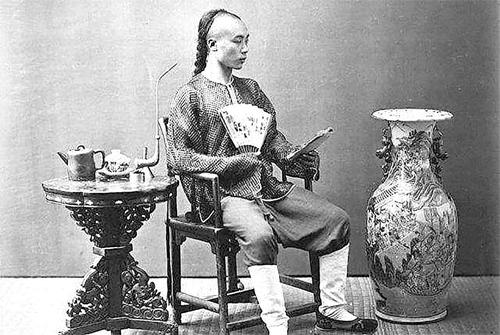

中國古代漢人對頭發(fā)是很珍惜的,儒家十三經(jīng)之一《孝經(jīng)》之《開宗明義章》里就說:“身體發(fā)膚,受之父母,不敢毀傷,孝之始也。”所以直至明代,漢族男子一般不剃發(fā),留著一頭長發(fā),到了一定年紀就把頭發(fā)挽起成髻,即“束發(fā)”。而東北地區(qū)的滿族男子則習慣將腦袋前半部分和最后一小部分的頭發(fā)都剃光,只留中間一把頭發(fā),并將其梳成辮子,稱為“小頂辮發(fā)”或“金錢小頂”。為什么會有這樣不同的風俗呢?有一種說法是,漢族基本上生活在中原地區(qū),主要發(fā)展的是農(nóng)耕經(jīng)濟,如果留著根辮子,對于做農(nóng)務的男性來說,會有許多不便;而對于滿族這一游牧民族來說,留著辮子絲毫不影響他們騎馬狩獵。這就是漢滿發(fā)型風俗不同的原因之一。

開端·剃發(fā)留辮成為征服外族的標志

在明朝統(tǒng)治初期,漢滿男子發(fā)型雖有不同,但基本相安無事。明朝末年,民族矛盾激化,北方滿族逐漸強大起來,他們不斷對外征戰(zhàn),并要求投降或歸附自己的漢人剃發(fā)留辮。此后,剃發(fā)留辮漸漸成為滿族征服外族的一種標志和象征。不過,剃發(fā)政策還不是很嚴格,比如努爾哈赤規(guī)定:“老年人可以不剃,年輕人必須剃。”但皇太極繼位后,對剃發(fā)留辮的要求越來越嚴格,清軍每到一處,便強制要求當?shù)厝瞬环掷仙僖宦商臧l(fā),如有不從,便會引來血光之災,一時之間,漢族男子人人自危。

發(fā)酵·上升至民族問題

隨著清軍和明朝之間的戰(zhàn)爭加劇,剃發(fā)也開始上升至民族問題,發(fā)式成為一種民族意識的標志。清軍占領北京后,即發(fā)布“剃發(fā)令”,規(guī)定:“剃發(fā)歸順者,地方官各升一級,抗而不遵者,殺無赦。”但此令遭到漢族民眾的強烈反抗,不得不暫停實行。后來,清軍攻下南京,眼見即將得勢,大局將定,又強令漢人剃發(fā),并規(guī)定:“凡不從者,殺頭;官員執(zhí)行不力者,嚴懲。”為了徹底實行剃發(fā)留辮的政策,清軍還雇用了剃頭匠,專門挨個給漢人剃頭。

而漢人將留發(fā)視為民族氣節(jié),據(jù)史料記載,當時一些漢人揚言“頭可斷,發(fā)不可剃”,聚眾反抗,和清軍展開殊死搏斗。在慘痛的民族戰(zhàn)爭后,清軍取得了優(yōu)勢,大多漢人被剃掉了頭發(fā)。

加劇·引發(fā)政治斗爭

后來清政府的“剃發(fā)令”因為各種阻力行而復罷,沒有能夠持續(xù)下去,但先期歸順者已經(jīng)剃發(fā),而后來歸降者又不用剃發(fā),這就很尷尬了。而且,清軍南下時,又實行了“剃武不剃文,剃兵不剃民”的政策,進一步加劇了“一半剃一半不剃”的尷尬局面。于是在清政府的朝廷中,因漢族官員是否剃發(fā)留辮的問題引發(fā)了政治斗爭——歸降的漢族官員中,沒剃發(fā)的自然主張保留漢族發(fā)式,以維護最后一點尊嚴,而且他們對先期歸降的“剃發(fā)者”懷有一種鄙夷的態(tài)度,認為他們有失氣節(jié),在政治問題上往往與之針鋒相對;而已剃發(fā)的漢族官員則要求一統(tǒng)從滿,改變舊俗,從此全心全意忠于清主,對仍不剃發(fā)的“老頑固”嗤之以鼻,認為他們不識時務。此時的發(fā)式已無關乎民族風俗,而是明確代表了降清或附明的立場,具有強烈的政治含義。因為發(fā)式的問題而引發(fā)的政治斗爭隨著后來清政府的統(tǒng)治越來越穩(wěn)固才漸漸消失。

轉(zhuǎn)變·留意到西方文明

清末,自認為是天朝上國的清政府面臨外來侵略變得驚慌失措。所以,清政府開始派留學生到西方學習先進技術。留著長辮子的清朝留學生到了西方國家,卻被西方人嘲笑是“半開化的人”“拖尾奴才”“豚尾奴”“半邊和尚”等。這引起了清朝留學生乃至一些清朝使臣的反思:或許,留辮真的落后了。于是,一些留學生干脆剪去那惹人恥笑的辮子,可是很多剪了辮子的留學生回國后又不得不裝上假辮子,當然還有部分留學生出于某種考慮而選擇了留辮,忍受西方人的嘲笑。總之,此種轉(zhuǎn)變意味著中國人開始跳出固有的本民族圈子,留意到西方文明,此時期也是西方文明大量傳入我國的時期。

破除·社會啟蒙的標志

維新運動期間,維新派將剪辮子作為破除舊俗和社會啟蒙的標志之一。如康有為所說:“歐美百數(shù)十年前,人皆辮發(fā)也,至近數(shù)十年,機器日新,兵事日精,乃盡剪之,今既舉國皆兵,斷發(fā)易俗,萬國同風矣。”在維新派看來,剃發(fā)留辮是一種落后的風俗習慣,清朝如果要學習歐美的先進科學技術,就要先從發(fā)式改革開始,像歐美國家的人一樣不留辮子。所以此時期,剪辮子成為一種學習先進思想和技術的表現(xiàn),也是一種和守舊派對抗的行為。

結(jié)束·剪辮成為革命的標志

到了1910年前后,新式軍事學堂里經(jīng)常有剪辮事件發(fā)生,甚至有的學堂學生集體剪辮,氣勢頗盛。隨著剪辮的人數(shù)越來越多,剪辮漸漸成為一種社會風氣。一些有識之士剪去了辮子,開始了革命的征程。1911年10月10日武昌起義中,將士基本上都剪掉了辮子。“中華民國”湖北軍政府成立后,政府強烈要求革命人士剪掉辮子,以示和清政府決裂。這一時期,剪辮成為一種反清的象征,成為革命進步的標志。而不剪除辮子的人則成了忠于清廷的保守人士,如后來復辟的張勛,他所率領的“辮子軍”在當時變成了一道異樣的風景線。

遺留·文化認同問題

隨著清政府的倒臺,在經(jīng)歷“剪辮熱”之后,社會上的辮子早已所剩不多,但還有一些人留著辮子。比如北大校園里有一位拖著辮子的“怪杰”國學大師——辜鴻銘,民國初年還有一位留辮子的大師級人物——王國維。他們寧愿與世俗格格不入,也不愿剪掉那根辮子。而在一個連皇帝本人都剪去辮子的時代,留辮與忠清已經(jīng)沒有直接的聯(lián)系。這個時候,辮子成為一個文化符號,一種文化儀式,或者說是文化認同的問題。所以,個別人的留辮更多的是對自我個體存在的一種維護,他們想以此拒絕趨同,保留自己最后一點執(zhí)念。當時的一些文化人,尤其是國學大師們,還不太接受西方文化的侵入,他們固執(zhí)地守住中國的傳統(tǒng)文化,不希望它被西化。

一根小小的辮子,牽扯著眾多歷史文化問題,這看似“小題大作”,但我們一路思考下來,又發(fā)現(xiàn)一切都“情有可原”。這也告訴我們,不要忽略歷史細節(jié),一個歷史細節(jié)往往可以牽扯出很多宏觀的歷史問題,讓我們更深入了解歷史,引發(fā)我們更多的思考,而不是僅記得一個小小的歷史現(xiàn)象。