指向高階思維的高中物理實驗闖關教學策略探索

——以必修1“力的分解”一課為例

余耿華

(廣東實驗中學,廣東 廣州 510220)

1 問題的提出

2017年版新課標單獨將科學思維列出,而科學思維貫穿在其他要素之中,可見思維培養在教學中的重要地位.由于思維的復雜性,不同的研究者從不同的角度提出了自己對思維本質的見解.美國教育家布魯姆將思維過程具體分為:記憶、理解、應用、分析、評價和創造6個層次,其中分析、評價和創造為高階思維.國內鐘志賢教授認為,高階思維是發生在較高認知水平層次上的心智活動或認知能力;從行為表現上分為分析、綜合、評價和創造,從思維能力方面體現為問題求解、決策力、批判性及創造性思維能力.在當前教學中,應試的傾向往往導致部分師生重結論、重套路,學生思維能力停留在低階水平;另一方面,學生對游戲卻是欲罷不能、無師自通,學生的游戲思維進階神速.受此啟發,筆者嘗試基于具身認知理論,將游戲中的闖關策略應用于高中物理課堂教學之中,以期達到促進學生高階思維進階發展的目的.

2 指向高階思維的高中物理實驗闖關教學策略

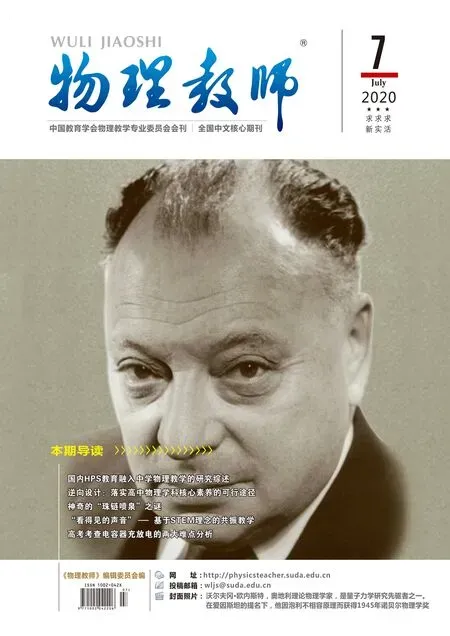

筆者根據具身認知理論和課標要求,結合學生的最近發展區設計闖關策略的大關(任務)和小關(思維進階問題鏈),學生具身在真實生活情境中,教師創設模擬演示或學生實驗,學生在任務(大關)驅動下,以思維進階問題鏈(小關)為引導,自主參與教學活動中,實現全身心融合,學生學習就像打游戲一樣不斷闖關,學生高階思維在闖關中不斷發展;闖關示意圖如圖1所示.

圖1

3 運用4個實驗闖關策略,發展學生高階思維案例探討

3.1 大關1(設謎引入新課): “比賽”實驗闖關

具身認知理論認為:教師能否引發學生的具身效應,學生在學習過程中是否能產生具身體驗,都取決于教學情境的生動性與逼真性,情境越生動、越逼真就越能引發個體的身體體驗,而通過比賽闖關形式,更容易調動學生全身心投入和感性形象思維,為后面的高階思維進階提供思維基礎;更容易引起學生對現象背后的思考,激發學生的求知欲和表現欲,維持積極的學習動機,為后面的高階思維進階發展提供身心支持和動力.案例如下.

闖關基礎:學生日常生活中前概念:借助順風可以提供動力行船;有些視野開闊學生了解過逆風行船,但普遍了解不深.

闖關大關1:設置逆風行船和順風行船懸念,引起學生學習的強烈興趣和求知欲.

比賽1:逆風行船比賽 (以12人為一大組,共四個大組).

進階問題鏈.

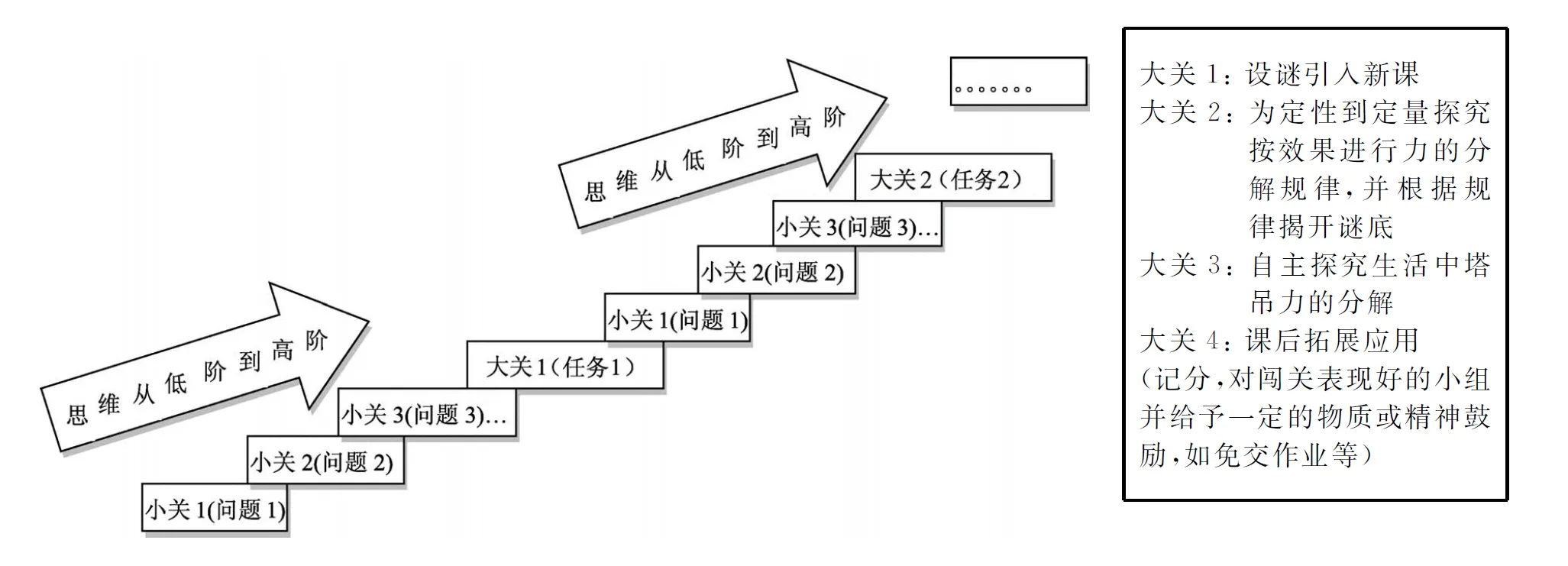

小關1:實驗器材如圖2,光滑導軌、小車(模擬船)、帆(用兩根一次性筷子和PVC板制作)、大功率吹風機(2400 W);如圖2,認真觀察和思考、討論,猜想在標識的4個不同位置吹風,帆船是順風還是逆風運動?

圖2

小關2:先猜想,每大組(12人為一大組)選一個位置并派一代表上臺實驗演示.

比賽2:3人拔河比賽(以4人為一組,3人比賽,一人做裁判)

進階問題鏈.

小關1:一根長1 m細繩(有3個小圈,分別在頭、中、尾部),選一名文靜的女同學用一根手指勾住繩的頭端,另一端為其余二人,讓他們拔河,你覺得誰會贏?實驗比賽試一試;

小關2:文靜的女同學可以自己制定規則,各方均全力以付,你有無辦法讓文靜的女同學贏?(猜想→討論→再比賽)

設計意圖: ① 比賽1或2可選其一作為課堂引入或課后游戲.② 將教師演示實驗改為學生具身體驗的比賽活動,體現學生的主體性,更容易激發學生感性形象思維,引起學生對現象背后的反思; ③ 將傳統DOE(即演示→觀察→解釋)演示實驗策略變為POE(即預測→觀察→解釋)演示實驗策略,學生預測往往與觀察結果不同,引發認知沖突.通過質疑、分析、評價,從而有效促進迷思概念的轉變,促進批判性、創新思維能力發展.

3.2 大關2(探究力的分解規律,并根據規律揭開謎底): “合作”實驗闖關

具身認知理論認為:教學過程是對認知、身體、環境3者的整合與運用,不存在教師與學生之間曾經的絕對主客體關系,教師、學生、教學環境相互之間既是認知的對象,也是認知的主體;新課標同樣倡導合作學習,因此合作是必要策略;合作闖關可以是師生或生生合作形式,一般思維臺階較大的任務可以考慮合作闖關.案例如下.

闖關基礎:學生已經學習過力的合成,掌握力的合成的法則是平行四邊形法則,猜想到力的分解是力的合成的逆過程,力的分解同樣符合平行四邊形法則.

闖關大關2:力的分解可以按力的效果來分解在理論上與實驗上都是成立;然后根據力的分解揭秘逆風行船力學原理,培養學生實驗探究能力和創新思維能力.

(1) 師生合作闖關,體驗重力作用效果.

① 定性體驗.

進階問題鏈.

小關1: 請學生將桶裝水搬到講臺的手拉車(手拉車的側邊、底部貼有海綿);觀察海綿的形變,思考桶裝水的重力產生了什么效果?

學生: 海綿壓扁了,表明桶裝水的重力產生了垂直和平行斜面的效果.

小關2: 桶裝水的重力真的可以這樣分解嗎?可否定量實驗研究?

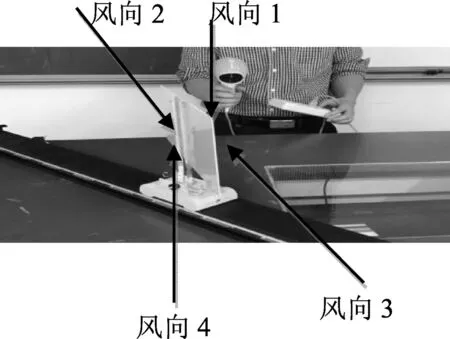

圖3

② 定量體驗.

小關3: 如圖3,根據講臺的數字傳感器實驗器材,請你設計實驗.(包含實驗目的、原理、記錄表格、結論).(4人一組,先小組交流,再上臺展示),

小關4: 你還可以設計怎樣的定量實驗來研究?

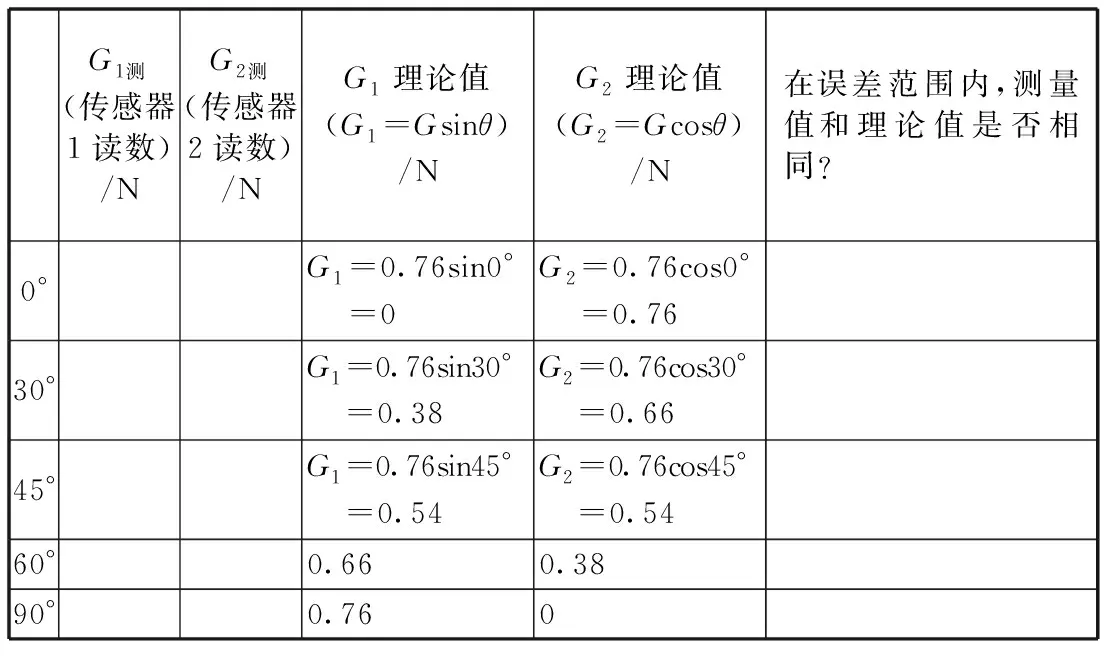

實驗過程: (1) 已知物體(圓環)的重力G=0.76 N,當θ分別為0°、30°、45°、60°、90°時,力傳感器測出的G1測、G2測多大?(2)θ越大時,G1、G2如何變化?完成表1.

表1

設計意圖: ① 從定性到定量、從感性到抽象、從生活到物理符合學生思維認知發展.② 思維進階:問題1:定性體驗桶裝水重力作用效果,激發感性形象思維.問題2:真是這樣嗎?培養批判性思維;可否定量研究?引起學生質疑、判斷、修正.問題3:如何設計實驗?學生通過分析、判斷、綜合才能完成設計實驗,促進學生決策思維能力發展,可以根據實驗數據得到什么結論?學生通過觀察、分析數據,歸納實驗結論,促進推理思維發展.問題4:還可以如何設計定量實驗,促進創造性思維能力發展.

(2) 師生、生生合作闖關,體驗逆風行船.

進階問題鏈.

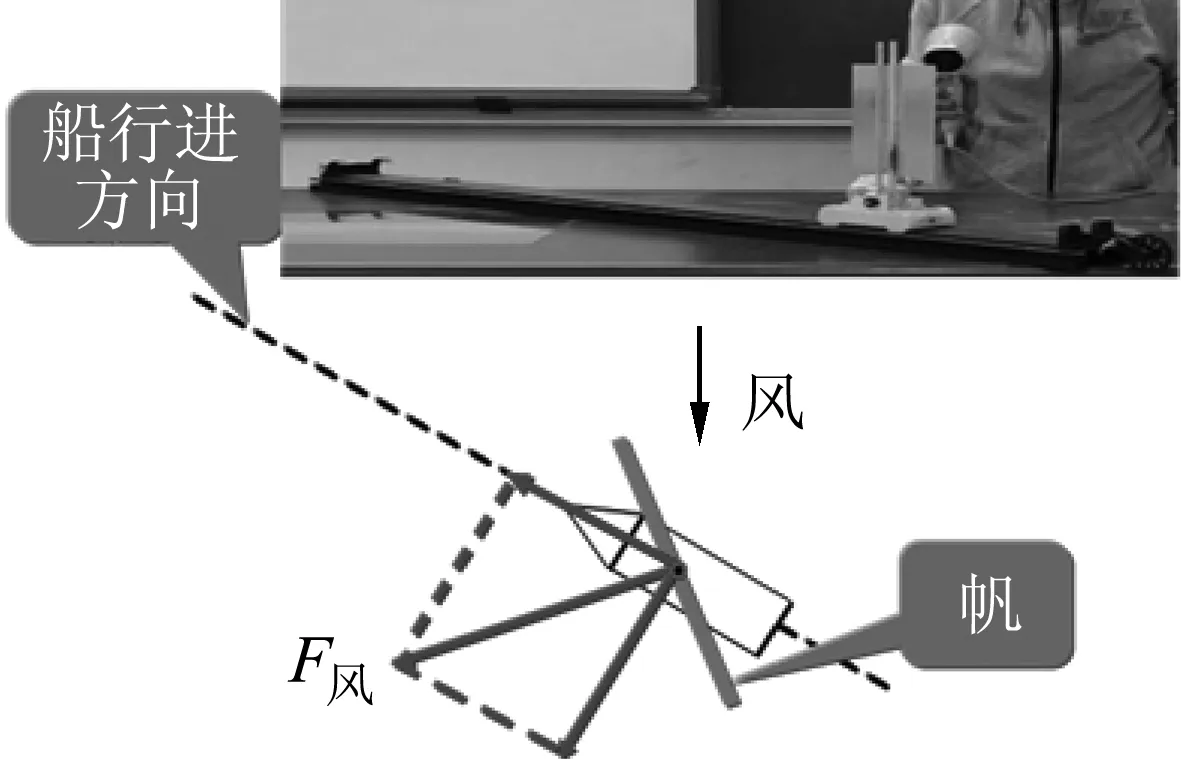

小關1:如圖4,課堂引入時的逆風行船,風對帆的力方向如何?為什么?

圖4

學生爭論1:風對帆的力沿風的方向;學生爭論2:風對帆的力垂直于帆;學生爭論后歸納(略).

小關2:風力既然沿垂直于帆方向,為什么船不沿風力方向前進呢?

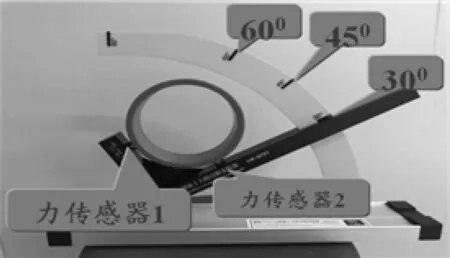

圖5

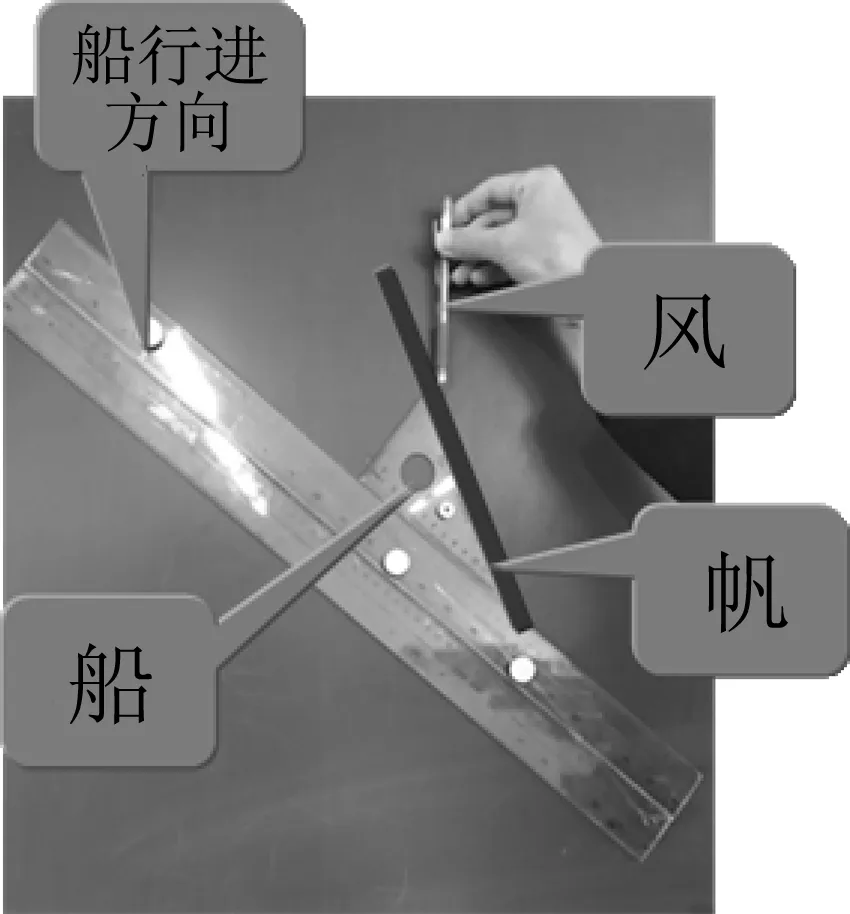

小關3:我們可否根據臺面的實驗器材具身體驗“逆風行船”?如圖5參考黑板提示,以二人為一組,先體驗、再思考逆風行船的力學原理.

設計意圖: ① 學生在這里的迷思概念主要有二點,迷思概念1:學生錯誤認為風對帆的力沿風的方向;迷思概念2:認為船一定沿風力的方向前進.② 該內容思維臺階較大,且問題1、2是后面學習的前提,教師要尊重學生個體水平發展的差異, 對起始進階水平低的學生要給予及時的指導與幫助; ③ 合作闖關有利于思維發展層次不同的同學間互助,從而學會合作、交流; ④ 思維進階:問題1:風對帆的力方向如何?激發感性形象思維.風對帆產生形變,產生彈力,彈力方向垂直帆,學生調用已有彈力概念分析真實的陌生情境,通過質疑、遷移、分析,促進問題求解和批判性思維能力發展.問題2:風力既然沿垂直于帆方向,為什么船不是沿風力方向前進呢?學生通過質疑、對船整體受力分析求解問題2,促進整體和局部的辯證思維和批判性思維發展.問題3:學生如圖5具身體驗,先做后思或邊做邊思,通過如圖5類比、分析、評價,在做中“悟”理,促進問題求解和創造性思維發展.

3.3 大關3(自主探究生活中塔吊問題的力的分解): “自主”實驗闖關

具身認知理論認為:認知是身體在環境的主導下主動去建構而成,具有生成性;新課標同樣倡導學生自主、有個性地學習,筆者選取了教材中思維要求較低的內容:分析塔吊力學原理,讓學生具身自主建模、自主探究.案例如下.

闖關基礎:學生通過理論和實驗研究,力的分解可以按力的效果分解,力的合成和分解的法則都是平行四邊形法則.

闖關大關3:學生自主建模、自主實驗體驗、自主理論分析真實生產情境,培養學生問題解決和創新思維高階思維能力.

進階問題鏈.

圖6

小關1:展示建筑工地的塔吊圖片,構建力學模型.

小關2: 根據臺面的實驗器材,進行實驗,體驗鉤碼重力產生的效果(圖6).

小關3: 按力的效果作出該鉤碼重力的分解示意圖.

問題4: 如果橡皮筋往下緩慢移動,手指和手掌感受的力如何變化?分析為什么?

設計意圖: ① 該內容相對簡單,可讓學生具身體驗一次完整的問題解決全過程,學生的思維也將經歷一次由低到高的進階過程.② 思維進階:問題1:展示建筑工地的真實塔吊情境、然后建模,激發感性形象思維,促進建模能力發展).問題2:具身真實體驗鉤碼重力作用效果.問題3:作出該重力的分解,促進問題求解能力發展.問題4:拓展提高,促進創造性思維能力發展.

3.4 大關4(課后拓展應用):“對比”實驗闖關

對比是高階思維的重要行為,對比實驗是科學探究的重要方法;對于一些對比效果反差大的物理現象、規律,我們可以通過對比策略產生1+1>2效果.

“磨刀不誤砍柴功”是古語;但只是依靠“言傳”的方式學生很難深刻把握其本質,需要基于具身認知的“身學”,讓學生具身深度體驗真實的問題情景,并從中發現問題,促進學生問題求解思維能力進階.案例如下:

闖關基礎:學生已經學習過力的分解可以按效果分解,分解法則是力的平行四邊形定則,學會運用力的分解原理揭秘逆風行船、自主研究塔吊力學原理.

闖關大關4:學生進一步應用力的分解自主研究生活生產中的實際問題,學生樹立正確的物理觀念,促進學生問題求解和批判性思維能力發展.

進階問題鏈.

小關1: 古語云“磨刀不誤砍柴功”,是真的嗎?可否用今天所學知識進行科學研究?小關2∶2人為一組,桌面上分別有兩把用3D打印的小刀,一把是鋒利的,一把是鈍的,通過分別切蘿卜,體驗哪把刀更容易切蘿卜.小關3:建構物理模型;小關4:根據力的作用效果,作出人對刀的壓力的分解示意圖,說明“磨刀不誤砍柴功”的力學原理.

設計意圖: ① 考慮到安全問題,采用3D打應的塑料小刀; ② 思維進階:該部分內容相對簡單,可以讓學生具身體驗完整的問題解決全過程,問題1:質疑古語,培養批判思維.問題2:通過3D打印的鋒利和鈍的小刀分別切蘿卜,學生全身心對比體驗,放大效果,引起感性形象思維.問題3:建模,促進建模思維能力發展.問題4:作出力的分解示意圖求證“磨刀不誤砍柴工的道理,促進問題求解和批判性思維能力發展.

4 小結

本實驗闖關策略以具身認知理論為指導,以實驗為基礎,給合學生最近發展區,設計闖關的大關和小關,大關一般為小模塊(任務),小關為具有思維進階的闖關問題鏈.在教學過程中,教師根據真實生活情境,創設模擬演示或學生實驗,運用比賽、合作、自主、對比闖關策略,學生的身體作為學習的起點,全身心參與闖關過程,學生的心智、身體和環境三者緊緊融合在一起.學生在進階問題鏈引導下逐級闖關,思維在闖關中逐級進階.在實際教學中,考慮到學生已有思維和知識水平的層次性,可以將多個問題同時拋出,讓思維層次不同的同學學習,促進學生合作、交流能力發展.具身體驗的目的在于學生在全身心與環境互動中,形成正確的物理觀念、提高科學思維水平和實驗探究能力,樹立正確的科學態度與責任.