發現系外行星

——基于2019年諾貝爾物理獎系外行星發現的物理奧賽題命題

蘇 俊 謝基偉 王思慧

(1. 江蘇省海安高級中學,江蘇 海安 226600; 2. 南京大學天文與空間科學學院,江蘇 南京 210023;3. 南京大學物理學院,江蘇 南京 210093)

近些年,從國際物理奧林匹克賽(IPHO),到亞洲物理奧林匹克競賽(APHO),到泛珠三角物理奧林匹克競賽暨中華名校邀請賽,再到全國中學生物理奧林匹克競賽,其中很多賽題來源于科研熱點,還有一些賽題由專業物理學術論文改編而成.賽題命題結合科研熱點,視角較為新穎,不拘泥于陳題改編.從物理科研背景中引出問題,理論聯系前沿,有利于物理科研創新人才的選拔.

2019年諾貝爾物理獎頒發給了兩個領域,分別授予詹姆斯·皮布爾斯教授,表彰他在物理宇宙學的理論貢獻;另一半由米歇爾·梅耶教授和迪迪埃·奎洛茲教授分享,他們第一次發現了一顆圍繞類太陽恒星運行的系外行星飛馬座51b,[2]開啟了人類對太陽系外行星與生命的探索.

根據exoplanet.eu官網統計,[3]至今人類已經發現4000多顆系外行星.系外行星的主要搜尋方法有徑向速度法、凌星法、微引力透鏡法等.徑向速度法與凌星法是目前最主要的搜尋系外行星的方法.徑向速度法發現了約20%的系外行星;凌星法發現了超過75%的系外行星,這其中絕大部分是由開普勒空間望遠鏡發現的.

IPHO和APHO等物理競賽的賽題經常涉及科研熱點.筆者嘗試用IPHO和APHO的試題的格式來介紹“系外行星的發現”. 一方面向中學生普及諾貝爾獎的最新發現,另一方面豐富奧賽試題的命題模型.

本文分為以下3部分,前面兩部分分別討論徑向速度法和凌星法發現系外行星的基本原理.這兩部分內容參考了一些科研論文和物理教育方面的論文.[2-5]最后一部分給出了相關問題的解答,供讀者參考.

1 徑向速度法

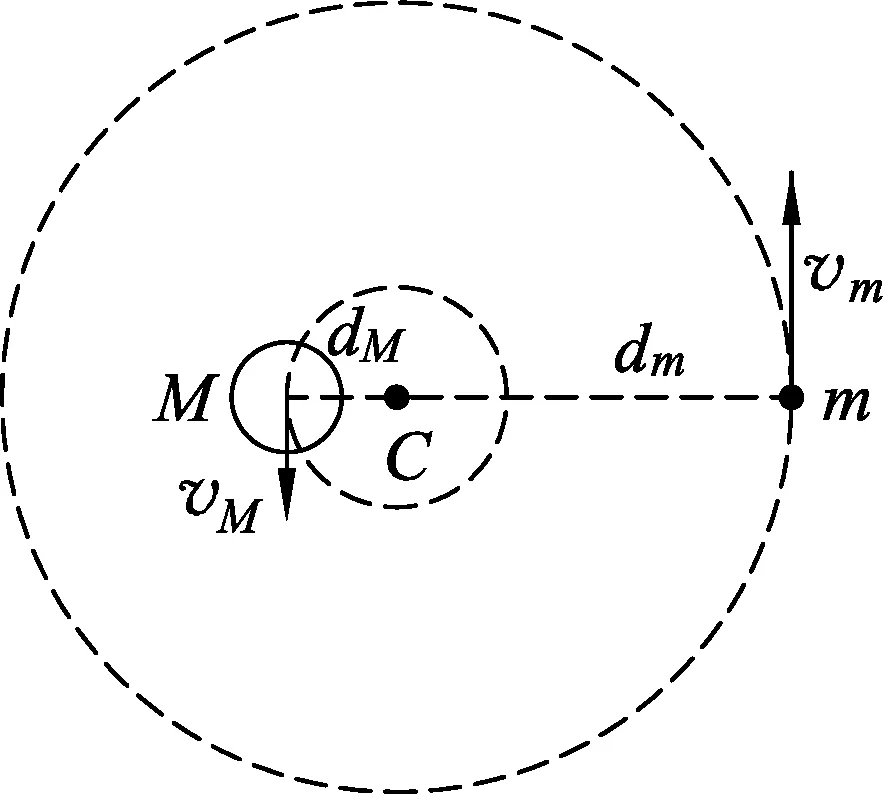

圖1

米歇爾·梅耶教授和迪迪埃·奎洛茲教授在1995年利用徑向速度法第一次發現一顆圍繞類太陽恒星運行的系外行星.系外行星本身不發光,體積很小,且離地球較為遙遠,一般不容易直接觀測到.恒星與行星構成兩體系統,它們會繞共同的質心運動.恒星圍繞質心的運動,相對于地球有周期性變化的徑向速度,這個速度是恒星速度在地球與恒星連線方向上的分量.人們可以通過測量恒星相對于地球徑向運動產生的多普勒效應來計算這個徑向速度.在下面的問題中,我們假設恒星—行星系統中只有一顆行星,且軌道均近似為圓周運動,不計恒星—行星系統質心相對于地球的運動.如圖1,M為恒星,它到質心距離為dM,繞質心速度為vM,m為行星,它到質心距離為dm,繞質心速度為vm.為了示意,圖中夸大了質心與恒星中心的距離.一般恒星質量遠大于行星質量(M?m),質心C與恒星中心其實是非常接近的.

問題1:若地球上測得某靜止光源發出的Hα譜線波長為λ0,真空中的光速記作c,在一個恒星—行星系統中,地球上測得該恒星Hα譜線的波長為λ,計算當恒星靠近地球的徑向速度vr.

問題2:若恒星—行星雙星系統的軌道平面與我們的視線在同一個平面內,測得恒星Hα譜線最大波長為λmax,恒星譜線波長變化的周期為T,當恒星、行星、地球三者共線,且行星位于恒星與地球之間開始計時,寫出徑向速度vr隨時間t變化的表達式.

問題3:若已知恒星質量M,恒星繞質心速度為vM,軌道周期為T,計算行星的質量m,假設M?m.

2 凌星法

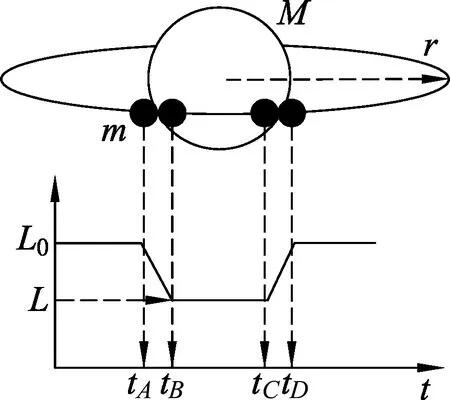

當恒星—行星系統的軌道平面與連線夾角較小時,我們會看到行星會飛凌恒星的表面,這種現象稱為凌星.發生凌星時會遮擋恒星一部分光線,導致恒星的亮度會有一定的減弱,如圖2,恒星原亮度為L0,行星遮擋在恒星前方時亮度為L,凌星過程中各時刻為tA~tD.圖中夸大了這種遮擋效果,事實上亮度的變化是非常微弱的,一般不到1%.為了簡便起見,以下問題均只考慮圓軌道.

圖2

問題1: 已知行星軌道半徑為r,行星的半徑為Rp,恒星的半徑為Rs.(1) 若軌道平面與視線連線夾角為i,計算發生凌星現象需要滿足的條件; (2) 若我們不知道軌道平面夾角i,請計算系統發生凌星的概率.

問題2: 若測得恒星原來的亮度為L0,當行星路過恒星前方時,亮度最小值為L,已知恒星半徑為Rs,假設恒星與行星相距較遠,恒星光線認為是平行光,估算行星的半徑Rp.

問題3: 若行星遮擋過程中各時刻tA~tD均已知,并已知恒星半徑Rs,且軌道平面與視線連線夾角為0,計算行星速度vm.

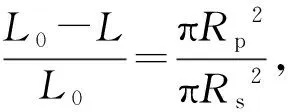

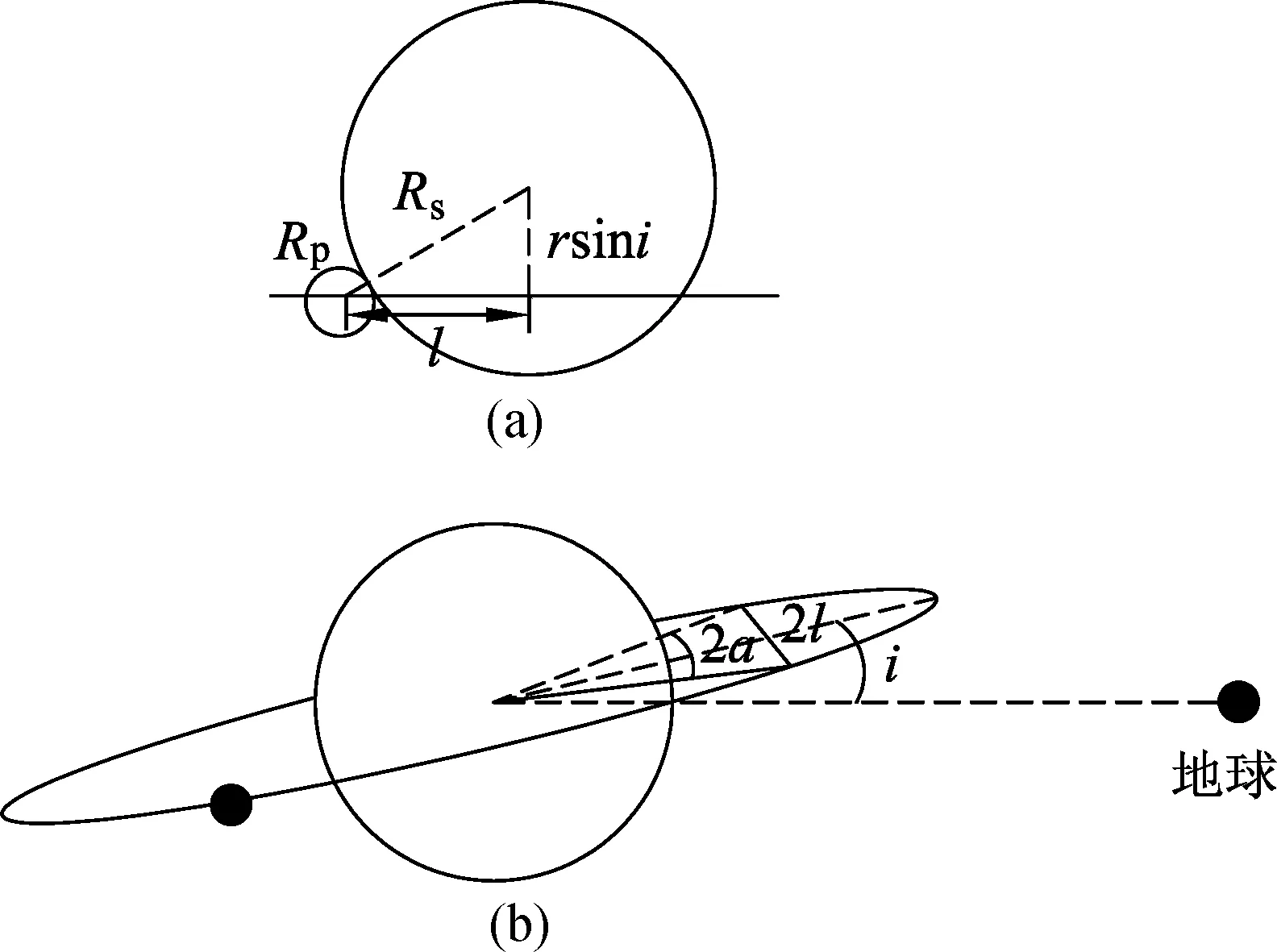

問題4:若已知恒星的半徑Rs,行星的半徑Rp,軌道周期為T,軌道半徑r,軌道平面與視線的夾角為i,計算整個凌星現象持續的時間tT.

3 問題解答

3.1 徑向速度法問題解答

(1)

波長變短,頻率變高,發生藍移現象;同理,當恒星遠離地球時,頻率變低,發生紅移現象.

問題2: 雙星系統軌道平面與我們的視線方向共面時,不計質心相對于地球的運動,測得的最大波長對應著恒星相對于質心的速度大小為

(2)

當從恒星、行星與地球三者共線,且行星在恒星地球之間開始計時,徑向速度大小可以表示為

(3)

即測得的徑向速度隨時間變化是正弦圖像.

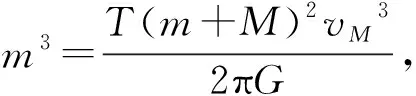

問題3:設恒星到質心的距離為dM,行星到質心距離為dm,由開普勒第三定律可知

(4)

系統相對于質心滿足動量守恒定律,有MdM=mdm,代入(4)式,

(5)

3.2 凌星法問題解答

問題1:行星軌道沿地球的視線方向投影距離為rsini,要發生凌星現象,必須要滿足:

|rsini|≤Rp+Rs.

(6)

系統發生凌星的概率為

(7)

(8)

問題3:從光變圖像圖2可知,行星的速度vm滿足2Rs=vm(tC-tA),則行星速度為

(9)

(tC-tA)也可以表示為(tD-tB).

圖3 從視線方向看恒星—行星系統(a);從側面看恒星—行星系統(b)

(10)

4 小結

本文主要描述了系外行星搜尋的2種主要方法:徑向速度法和凌星法,并按照IPHO和APHO的賽題格式進行命題.微引力透鏡的命題思路可以參照“2015年泛珠三角及中華名校物理奧林匹克邀請賽卷2第1題:系外行星的微引力透鏡效應”.[1]搜尋系外行星與地外文明是當前的熱門科研課題,激發了人們對于外星文明的美好遐想,我們希望本文能夠對感興趣的師生有所幫助,也希望能拓寬物理資優生的視野.