重慶市2013-2017年生態足跡動態分析

劉燦 楊敏

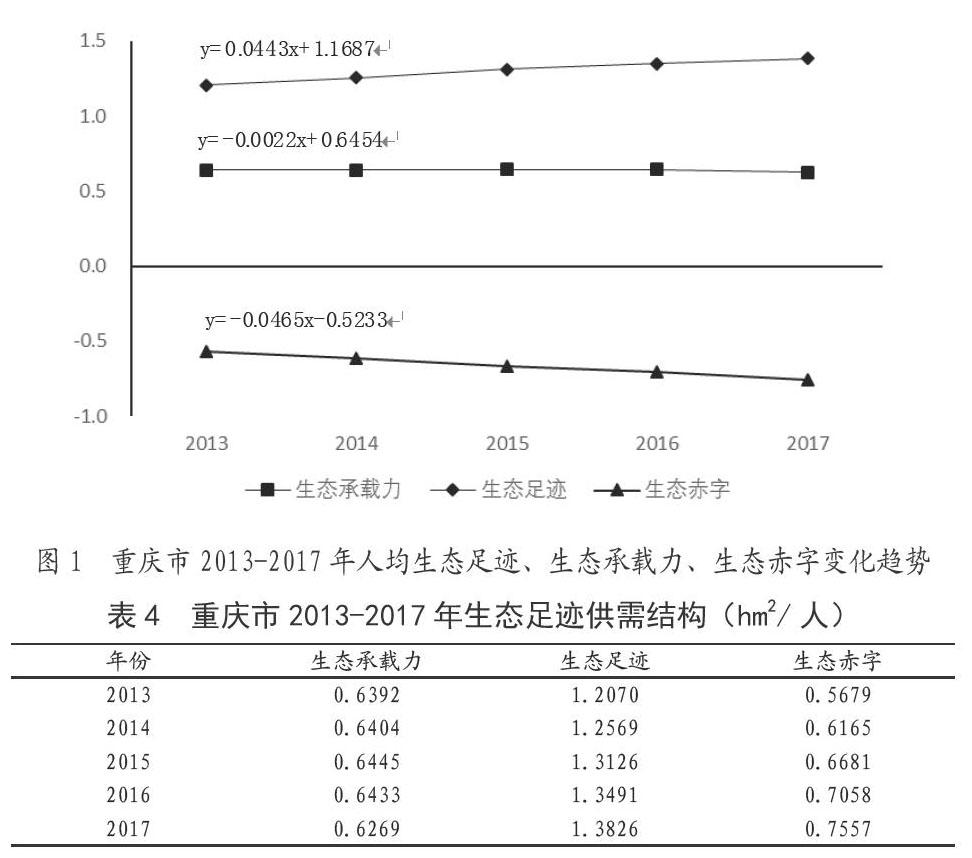

摘要:基于統計年鑒數據,利用生態足跡模型,定量評價重慶市的生態可持續狀況,結果表明:研究期內重慶市人均生態足跡不斷上升,由2013年的1.2070hm2上升到2017年的1.3826 hm2;人均生態承載力呈現先上升后下降的趨勢,2015年最大,為0.6445 hm2,2017年最小,為0.6269 hm2;生態赤字逐年上升,2013年為0.5679 hm2,2017年為0.7557 hm2,2017年生態赤字已達生態承載力的1.21倍,持續的生態赤字,表明重慶市生態環境已處于不安全狀態。

關鍵詞:重慶;生態足跡;生態承載力;萬元GDP生態足跡

中圖分類號:X826 文獻標識碼:A 文章編號:2095-672X(2020)06-0-03

DOI:10.16647/j.cnki.cn15-1369/X.2020.06.114

Dynamic analysis of Chongqings ecological footprint from 2013 to 2017

Liu Can, Yang Min

(Chongqing Ecological Environment Monitoring Center, Chongqing 401147,China)

Abstract:Based on the statistical yearbook data, the ecological footprint model was used to quantitatively evaluate the ecological sustainability of Chongqing.The results showed that the per capita ecological footprint of Chongqing increased continuously during the study period,from 1.2070 hm2 in 2013 to 1.3826 hm2 in 2017.The per capita ecological carrying capacity showed a trend of increasing first and then decreasing,with the maximum value of 0.6445 hm2 in 2015 and the minimum value of 0.6269 hm2 in 2017.The ecological deficit increased year by year, reaching 0.5679 hm2 in 2013 and 0.7557 hm2 in 2017.In 2017, the ecological deficit reached 1.21 times of the ecological carrying capacity. The persistent ecological deficit indicates that the ecological environment in Chongqing is in an unsafe state.

Key words:Chongqing;Ecological footprint;Ecological carrying capacity;Ecological footprint of ten thousand yuan GDP

生態足跡模型最早由Wackernagel(1996)提出,其后國內外學者利用生態足跡模型開展了多種空間尺度和不同領域的相關研究[1-4],在研究和應用過程中,多位學者對生態足跡模型的理論和方法進行了修訂和完善[5-8],目前生態足跡模型已非常成熟并廣泛應用于生態安全評價領域。

重慶是中西部唯一直轄市,西部大開發重要戰略支點,“一帶一路”和長江經濟帶重要聯結點,是內陸開放高地、山清水秀美麗之地。重慶全域山地面積占76%,丘陵占22%,河谷平壩僅占2%,人多地少,導致市內區域經濟發展的不平衡,生態環境承受壓力較大。本文基于重慶市統計年鑒等資料,利用生態足跡模型,選取符合地區特征的參數,研究重慶市的生態足跡、生態承載力、生態盈余/赤字,并以此來評價重慶市的經濟社會和生態環境的發展狀況,以期為區域的經濟社會發展、生態環境保護提供對策和建議。

1 數據資料

1.1 生態足跡

生態足跡涉及的重慶市生物資源的消費(谷類、蔬菜、豬肉、牛肉、羊肉、禽肉、禽蛋、奶類、油料、水產品)、能源消費量(煤炭、燃油、電力)等數據均來自2013-2017年《重慶市統計年鑒》[9]。

1.2 生態承載力

為提高評價的準確度,本文中生態承載力所涉及的耕地、林地、草地、水域、建設用地等數據均來自2013-2017年重慶市生態狀況評價中的國產高分影像目視解譯土地利用/覆蓋(LUCC)數據。

2 研究方法

2.1 生態足跡計算

生態足跡是區域內人口消費資源及吸納廢棄物的生物性土地面積之和[10]。

EF=N×ef=N×Σ(ci×ri/pi) (1)

上式中[11],EF為區域總的生態足跡;N為區域總人口;ef為區域人均生態足跡;ci為某類消費品的人均消費量;ri為某類消費品的均衡因子;pi為某類消費品的全球平均生產能力。

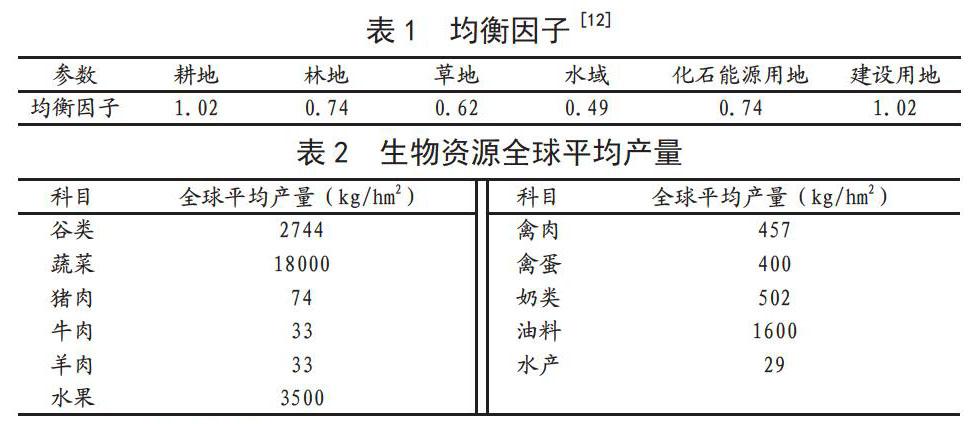

均衡因子用于消除不同生產性土地的生產能力,匯總各類生產性土地面積,本文中均衡因子參考劉某承等基于凈初級生產力的中國各地生態足跡均衡因子測算中重慶地區的均衡因子值(表1)。計算生物資源消費的生產性土地面積時,將各類生物資源消費量與全球平均產量(表2)進行換算,獲得重慶市2013-2017年的生物生產面積。

2.2 生態承載力計算

生態承載力即為區域資源的供給能力,依照世界環境與發展委員會的建議(WCED),本文在計算生態承載力時均扣除了12%的生物多樣性保護面積[7]。

EC=N×ec=N×Σ(ai×ri×yi) (2)

上式中[11],EC為區域總的生態承載力;N為區域總人口;ec為區域人均生態承載力;ai為某類生物性生產土地的人均面積;yi為某類生物性生產土地的產量因子;ri為某類生物性生產土地的均衡因子。

產量因子是區域生物生產性土地的生產能力與全國該類生物生產性土地的生產能力的之比[13],本文產量因子參考劉某承等基于凈初級生產力的中國各地生態足跡均衡因子中的計算方法進行計算,得出重慶地區的產量因子(表3)。

2.3 生態赤字/盈余計算

生態赤字/盈余代表區域人口對資源的消耗程度,其計算公式如下[11]:

EA=EC-EF (3)

上式中,EA代表生態赤字/盈余,EC代表生態承載力,EF代表生態足跡,當生態承載力大余生態足跡,則EA為生態盈余,反之EA為生態赤字。

3 結果與分析

3.1 重慶市2013-2017年的生態足跡變化特征

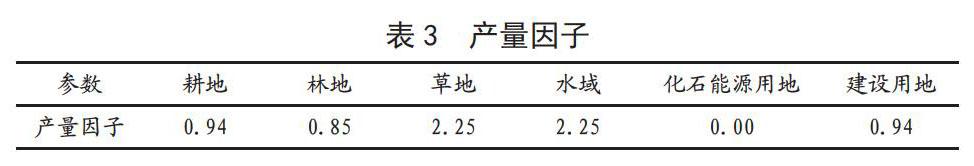

生態足跡是資源消耗量的直接指標,是社會經濟發展狀況的間接指標,圖1是生態足跡、生態承載力、生態赤字在時間序列上的線性趨勢圖,一元線性回歸方程中的斜率代表各自的年變化量。由圖1可以看出重慶市2013-2017年人均生態足跡呈現逐年增加的趨勢,年增長約0.0443hm2,2013年人均生態足跡最小(1.2070 hm2),2017年最大(1.3826 hm2),5年來增長0.1755 hm2,增長率約為15%;人均生態承載力呈現先增加后減少的波動變化趨勢,2017年生態承載力最小(0.6269 hm2),2015年生態承載力最大(0.6445 hm2),5年來減少0.0123 hm2,減少率約為2%;生態承載力與生態足跡的差值為生態赤字/生態盈余,由圖1和表4可知重慶市2013-2017年均為生態赤字,5年間生態赤字由2013年的-0.5679 hm2/人上升到2017年的-0.7557hm2/人,生態赤字增長率為33%,從2015年開始生態赤字已超過生態承載力,且逐年變大,表明生態環境與社會發展之間的矛盾日益加大。

從重慶市2013-2017年生態足跡的構成來看(圖2),草地、建設用地、化石能源用地足跡是人均生態足跡構成的主要部分,約占生態足跡的80%~81%,其中化石能源用地足跡占比最大,其次為草地和建設用地。研究期內除耕地(-0.0069 hm2)下降外,其他各類用地均呈增長趨勢 ,但各類生態足跡增長量有一定差異,增長幅度由小到大依次為:林地(0.0015 hm2)、水域(0.0254 hm2)、草地(0.0291 hm2)、化石能源用地(0.0517 hm2)、建設用地(0.0746 hm2)。表明能源類的消費增長是導致生態足跡增長較快的主要原因。

3.2 重慶市2013-2017年生態供需結構特征

生態承載力與生態足跡的對比,可以更好地揭示生態承載力與生態足跡之間的供需矛盾與變化特征。由圖3可以看出,重慶市2013-2017年耕地和林地的生態承載力大于生態足跡,表現為盈余;草地和水域的生態載力遠遠小于生態足跡,表現為赤字。從生態承載力的構成來看,耕地和林地是生態承載力的主要構成部分,約占整個生態承載力的90%~94%。2013-2016年耕地資源較為穩定,略有減少,2017年耕地資源明顯減少,相比耕地,林地資源5年來穩中有增,2017年明顯增加。人均生態承載力構成的總體變化趨勢表現為耕地減少,林地增加,其原因可能有以下兩個方面:一是隨著重慶主城區及各區縣的城市擴張,建設用地不斷增加,占用了大量的耕地資源;二是為加強生態保護,近年來在全市開展了退耕還林的相關工作,林地面積增加。從生態足跡的構成來看,人均生態足跡逐年增加,但生物類生態足跡的增量非常少,人均生態足跡的增加主要為能源足跡的增加導致。由此可知,重慶市雖出現生態赤字,但人均生態承載力較為穩定,能源足跡的增加是人均生態赤字不斷增加的主要原因。

3.3 重慶市2013-2017年萬元GDP生態足跡變化特征

萬元GDP生態足跡能在一定程度上反映該區域經濟發展過程中的資源使用效率[14-15],從圖4可知,重慶市2013-2017年萬元GDP生態足跡呈現明顯的下降趨勢,由2013年的0.32hm2下降到2017年的0.24hm2,表明重慶市的經濟發展過程中資源利用效率有著明顯的提升;萬元GPD生態足跡與人均GDP、人均生態足跡的變化趨勢相反,利用SPSS軟件對萬元GPD生態足跡和人均GDP、人均生態足跡進行統計分析,得出萬元GDP與人均GDP、人均生態足跡均呈負相關關系,這也說明重慶市2013-2017年資源利用效率不斷提高。

4 結論與討論

通過對重慶市2013-2017年的生態足跡、生態承載力、生態赤字、萬元GDP生態足跡的分析可知:重慶市2013-2017年生態足跡不斷增加、生態承載力穩中有降、生態赤字逐年上升,其中化石能源用地增長是生態赤字增長的首要原因;萬元GDP生態足跡逐年下降表明重慶市的資源利用效率有所上升,但總體而言,重慶市生態環境處于不安全狀態。鑒于此,為實現“金山銀山就是綠水青山”的生態文明建設目標,保障區域生態安全,現提出以下建議:

4.1 加強土地資源管理

在主城及區縣城區,要加強對城區周邊優質耕地、林地的保護,減少開發。在農村地區,一是要加強對農村宅基地的管理,減少農村宅基地對耕地、林地的侵占;二是要加強對農村廢棄宅基地的整理和復墾;三是加強對渝東北、渝東南地區的水土流失防治工作,封山育林,保持水土。

4.2 大力發展旅游業

一是利用重慶“網紅”優勢,在現有長江索道、洪涯洞、鵝嶺二廠、李子壩輕軌站等基礎上,打造重慶都市旅游名片;二是依托仙女山、黑山谷、長江三峽、天坑地縫等景點,發展民俗文化、溶洞、峽谷、避暑、特產等生態旅游業,將旅游業與生態環境保護有機結合,降低生產能耗,實現綠色發展。

4.3 優化農村產業結構

傳統農業生產對生態環境有直接壓力,優化農村產業結構是實現農村經濟發展,減少生態環境壓力的有效手段。優化農村產業結構主要可以從以下幾個方面著手:一是加強農村剩余勞動力的輸出,通過技能培訓,將農村剩余勞動力輸出至沿海地區、周邊省區、重慶城區。二是大力發展訂單農業、特色農業。渝西地區進一步發展訂單農業,集約生產;渝東北和渝東南地區進一步加強特色農業,如渝東北的臍橙,渝東南地區的藥材種植。三是要大力發展鄉村旅游,開展度假、鄉村民情、禮儀風俗等形式的鄉村體驗式旅游業。

4.4 調整能源結構

減少化石能源的利用,大力推進新能源。在城市地區,要大力發展優化軌道、公交等公共交通系統,推廣新能源汽車,減少交通出行的能源消耗;在農村地區加強沼氣、太陽能、小水電等開發利用;加大各類宣傳,更新人們的消費觀念、轉變人們生活消費方式,培養人們節約意識,節約利用資源,建立資源節約型的社會生產和消費體系、協調發展生態經濟體系以及可持續利用的資源保障體系,盡早走上生態、節約的可持續生產、生活消費模式[16]。

參考文獻

[1]徐中民,張志強,程國棟.甘肅省1998年生態足跡計算與分析[J].地理學報,2000,55(5):607-616.

[2]陳敏,張麗君,王如松,等.1978-2003年中國生態足跡動態分析[J].資源科學,2005,27(6):196-203.

[3]周嘉,尚金城.綏化市可持續發展狀況的生態足跡分析[J].地理科學,2004,24(3):333-338.

[4]張志強,徐中民,程國棟,等.中國西部12省(區市)的生態足跡[J].地理學報,2001,56(5):599-609.

[5]Kitzes J,Moran D,Galli A,et al.Interpretation and application of the Ecological Footprint:A reply to Fiala(2008)[J].Ecological Economics,2009,68(4):929-930.

[6]章錦河,張捷.國外生態足跡模型修正與前沿研究進展[J].資源科學,2006(6):196-203.

[7]張恒義,劉衛東,林育欣,等.基于改進生態足跡模型的浙江省域生態足跡分析[J].生態學報,2009,29(5):2738-2748.

[8]Hubacek K,Giljum S.Applying physical input-output analysis to estimate land appropriation(ecological footprints) of international trade activities[J].Ecological Economics,2003,44(1):137-151.

[9]重慶市統計局.重慶統計信息網[EB/OL].http://tjj.cq.gov.cn/,2017-03-31.

[10]王書華,毛漢英,王忠靜.生態足跡研究的國內外近期進展[J].自然資源學報,2002,17(6):776-782.

[11]Wackernagel M,Onisto L,Bello P,et al.National natural capital accounting with the ecological footprint concept[J].Ecologial Economics,1999,29(3):375-390.

[12]劉某承,李文華,基于凈初級生產力的中國各地生態足跡均衡因子測算[J].生態與農村環境學報,2010,26(5):401-406.

[13]劉某承,李文華,謝高地.基于凈初級生產力的中國生態足跡產量因子測算[J].生態學雜志,2010,29(3):592-597.

[14]魏媛,吳長勇.基于生態足跡模型的貴州省生態可持續性動態分析[J].生態環境學報,2011,20(1):102-108.

[15]李飛,宋玉祥,劉文新,等.生態足跡與生態承載力動態變化研究:以遼寧省為例[J].生態環境學報,2010,19(3):718-723.

[16]蘇維詞.長江三峽庫區生態農業發展模式探討[J].地理與地理信息科學,2003,19(1):83-86.

收稿日期:2020-04-27

作者簡介:劉燦(1987-),男,碩士,工程師,研究方向為生態環境、遙感與地理信息技術。