新冠病毒的終結(jié):文學(xué)作品中的后疫情時(shí)代

從修昔底德到加繆,無(wú)數(shù)憧憬未來(lái)的文學(xué)作品提醒著我們,隨新冠病毒疫情而來(lái)的嚴(yán)格封鎖措施并非我們首創(chuàng)——并且,這場(chǎng)肆虐全球的疫情終究會(huì)結(jié)束。

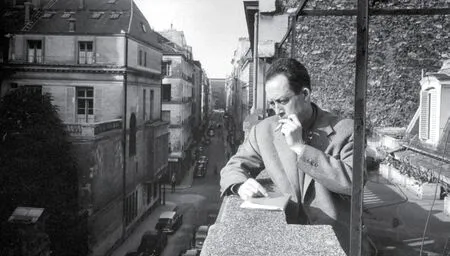

“寓言之外”——20世紀(jì)50年代,《鼠疫》作者阿爾貝·加繆站在伽利瑪出版社辦公地的陽(yáng)臺(tái)上

倫敦封城之前不久,我在水石書(shū)店的一塊鮮有人問(wèn)津的書(shū)架上找到了薄伽丘的《十日談》(The Decameron)和丹尼爾·笛 福(Daniel Defoe)的《瘟疫年紀(jì)事》(A Journal of the Plague Year)。不過(guò),阿爾貝·加繆的《鼠疫》(The Plague)已經(jīng)像超市里的干糧和衛(wèi)生紙一樣消失不見(jiàn)了,原來(lái)書(shū)架上的擺放位置現(xiàn)在空空如也。

自修昔底德以來(lái),我們能從以瘟疫為主題的文學(xué)作品中汲取的主要教訓(xùn)就是,人類應(yīng)對(duì)此類危機(jī)的措施和反應(yīng)都有跡可循。數(shù)千年來(lái),疫情肆虐期間的人類行為基本都逃不脫這些模式:驚慌、恐懼、自私、推卸責(zé)任、囤積生活用品、偶像崇拜、時(shí)刻關(guān)注新聞報(bào)道中的疫情死亡人數(shù)以及禁足期間的無(wú)所事事。

笛福看到倫敦中心地區(qū)日常生活的方方面面都出現(xiàn)了種種離奇變化:戶外那一堆堆本在融化的冰突然封住了酒吧;梅菲爾區(qū)(倫敦上流社會(huì)居住的街區(qū))一戶權(quán)貴的家門前有卡車在卸載體育器材;戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢的顧客們推著滿載商品的手推車。他意識(shí)到一定有大事發(fā)生了。“許多家庭預(yù)見(jiàn)到了瘟疫的到來(lái),提前儲(chǔ)備了足夠全家人吃的食物,然后就閉門不出,”笛福寫(xiě)道,“于是,在疫情出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)之前,人們根本就看不到他們,也不會(huì)有他們的任何消息。”

這種突然出現(xiàn)的想要知道未來(lái)會(huì)如何的強(qiáng)烈需要也同樣可以預(yù)見(jiàn)。下面我們就研究一下一些親歷者的經(jīng)歷,他們的遭遇會(huì)向我們解釋這種需求究竟是什么樣子。笛福撰寫(xiě)《瘟疫年紀(jì)事》的動(dòng)因是1720年在馬賽暴發(fā)的黑死病。當(dāng)時(shí)的讀者們預(yù)見(jiàn)到這場(chǎng)黑死病必然會(huì)大范圍傳播,便想了解1665年瘟疫時(shí)的情況。笛福看到了讀者的這種需求,便迅速地寫(xiě)下了《瘟疫年紀(jì)事》,刻畫(huà)了當(dāng)年那場(chǎng)瘟疫的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、回憶片段、閑言碎語(yǔ)、奇聞逸事以及諸多令人毛骨悚然的戲劇性細(xì)節(jié)。“穿過(guò)洛斯伯里的土地拍賣市場(chǎng)時(shí),頭頂上的一扇窗戶突然猛地推開(kāi),一名婦女探出頭來(lái),可怖地尖叫三聲,然后哭喊道:‘哦,死亡,死亡,死亡!’”

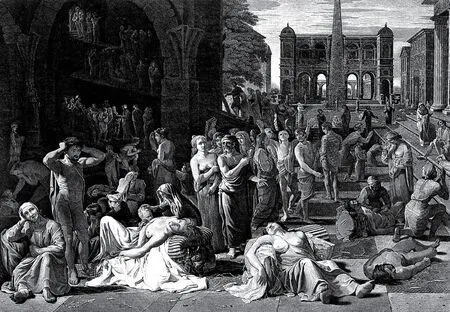

“把你家的死人拖出來(lái)”——這幅作品描繪了1665年倫敦大瘟疫時(shí)的慘狀

我們幾乎可以肯定笛福沒(méi)有親歷如此種種——1665年的時(shí)候,他才5歲左右。像這樣的小說(shuō)情節(jié)無(wú)論在什么時(shí)代都能讓作品脫穎而出,但聯(lián)系到我們當(dāng)下的情況,又難免令人心生痛苦。大家在疫情暴發(fā)前毫無(wú)準(zhǔn)備,在疫情暴發(fā)后又推卸責(zé)任,這更是雪上加霜。而笛福尤其擅長(zhǎng)抨擊我們的這種做派。或者,正如他自己所說(shuō):“我時(shí)常反思整個(gè)人類種族在災(zāi)難降臨伊始所陷入的驚慌失措的境地究竟是怎么出現(xiàn)的。在疫情開(kāi)始時(shí),無(wú)論是個(gè)人還是集體,都應(yīng)及時(shí)采取相應(yīng)手段和管理措施,但實(shí)際情況卻并非如此,隨之而來(lái)的便是縈繞在我們每個(gè)人心頭的諸多困惑。我還常常深思,如果我們能夠及時(shí)采取恰當(dāng)?shù)膽?yīng)對(duì)措施,那么只要上帝應(yīng)允,在瘟疫中殞沒(méi)的千百萬(wàn)條性命本可以安然度過(guò)余生。”

人們有時(shí)批評(píng)笛福是御用文人,但他寫(xiě)實(shí)的文風(fēng)正是《瘟疫年紀(jì)事》強(qiáng)大感染力的一大源泉。他追根溯源、敘事生動(dòng),令人印象深刻——比如如實(shí)引用瘟疫死亡率數(shù)據(jù);栩栩如生地描寫(xiě)了宗教狂熱分子所羅門·伊戈?duì)枺⊿olomon Eagle)這樣的小人物,寫(xiě)他頭頂碳盆、赤身裸體地四處走動(dòng);還有魯莽的約翰·庫(kù)克(John Cock),這位理發(fā)師在疫情剛出現(xiàn)明顯消退跡象后便放松了警惕,立馬回到了正常生活模式,結(jié)果為此付出了代價(jià)。我們也總結(jié)出了一句教訓(xùn):別學(xué)約翰·庫(kù)克。

我們這些生活在17世紀(jì)的先人有很多很多行為與今天的我們十分相像,這很是讓人不安。例如,當(dāng)時(shí)住在倫敦東部的市民們心安理得地看著疫情在倫敦西部蔓延,一廂情愿地認(rèn)為自己不會(huì)被波及。事實(shí)證明他們大錯(cuò)特錯(cuò)。笛福在敘述此事的過(guò)程中插入了一句令人不寒而栗的話:“等到大禍臨頭之時(shí),瘟疫在手無(wú)寸鐵的他們面前就像全副武裝的士兵。”

雖然笛福生活的時(shí)代還沒(méi)有細(xì)菌理論,但笛福的常識(shí)和敏銳的洞察力讓他得出了即便是我們今天的醫(yī)療官員也會(huì)舉雙手贊成的諸多結(jié)論。他極有眼光地預(yù)見(jiàn)并警告了無(wú)癥狀感染者的危險(xiǎn):“那些身在疫區(qū)還四處閑談的人肯定逃不過(guò)瘟疫。自我感覺(jué)沒(méi)有染上瘟疫的人也有可能已經(jīng)染病,并且很可能以類似的方式傳染他人。”

這幾百年來(lái),人類的所作所為沒(méi)有任何進(jìn)步,令人失望地原地踏步,如果說(shuō)有什么地方有所改善的話,那就是我們擁有了科學(xué),對(duì)科學(xué)的認(rèn)識(shí)也不斷提高。站在今天的視角回望700年前,薄伽丘對(duì)在自己故鄉(xiāng)佛羅倫薩肆虐的黑死病的描述有很多不科學(xué)的地方,這難免令我們扼腕嘆息。“這場(chǎng)瘟疫尤為致命的地方在于,無(wú)論何時(shí)健康人群與患病人群待在一起,病毒都會(huì)從后者躥到前者身上,就像烈火無(wú)情吞噬靠近它的一切干燥或油性物質(zhì)一樣。不僅如此,不但與患者交談、相處會(huì)感染甚至殺死健康人群,就連接觸病患的衣物或者他們觸碰過(guò)的任何東西都有可能會(huì)感染疾病。”閱讀這番描述,感覺(jué)自己好像是一出啞劇的觀眾,迫切地希望能穿越幾個(gè)世紀(jì),親口告訴薄伽丘幕后真兇到底是誰(shuí),以及它究竟是如何殘害人類的。

瘟疫面前,并非所有人的反應(yīng)都是沉浸在觸目驚心的傳染病數(shù)據(jù)中。逃避現(xiàn)實(shí)者對(duì)災(zāi)難的反應(yīng)同樣延續(xù)到了現(xiàn)在,而《十日談》就是描繪此類反應(yīng)的代表作。薄伽丘先是簡(jiǎn)要地描述了可怖的佛羅倫薩瘟疫,然后就把一群年輕人送入了隔離區(qū),作品的剩余部分就是講述他們?cè)谀莾夯ハ嘀v述的各種滑稽、下流的故事,而瘟疫本身就再也沒(méi)有作為重點(diǎn)出現(xiàn)過(guò)。沉浸在充斥著婚內(nèi)出軌和淫蕩修女故事的世界中的確是麻醉自己、逃避疫情現(xiàn)實(shí)的一劑“良方”。沒(méi)錯(cuò),現(xiàn)在的我們也仍舊是這個(gè)樣子。生活在14世紀(jì)的這些紈绔子弟所做之事同我們一口氣看完網(wǎng)飛上的《性教育》( Sex Education )沒(méi)什么兩樣。

“栩栩如生”——丹尼爾·笛福在《瘟疫年紀(jì)事》中刻畫(huà)的宗教狂熱分子所羅門·伊戈?duì)?/p>

“醫(yī)護(hù)人員的死亡率尤其高”——修昔底德在談到公元5世紀(jì)發(fā)生在雅典的瘟疫時(shí)如是說(shuō)

托馬斯·曼(Thomas Mann )和加繆對(duì)瘟疫本身并沒(méi)有那么感興趣,他們更樂(lè)意借助這個(gè)主題提出一些存在主義觀點(diǎn)。《魂斷威尼斯》(Death in Venice)中的瘟疫象征著一般意義上的死亡,就像是圣經(jīng)中的灰馬,一種可怕的神秘所在。曼筆下的瘟疫剝離了空洞,揭示了令人痛苦的真相。在曼的這部中篇小說(shuō)中,瘟疫是主人公馮·奧森巴哈(Von Aschenbach)從自甘墮落走向自我毀滅的催化劑。與此同時(shí),那些描寫(xiě)霍亂疫情的文字也有力且貼切。哪怕政府在霍亂開(kāi)始時(shí)聲明沒(méi)什么好擔(dān)心的,客人們也紛紛迅速撤離了威尼斯的旅館。最終揭穿政府謊言的是一位年輕的英國(guó)旅行代理人。他對(duì)政府行政能力和廉潔度的質(zhì)疑是我們?cè)谙鄳?yīng)的環(huán)境中都不得不思考的。“那就是官方解釋,”他頗有感觸地用低沉的聲調(diào)繼續(xù)說(shuō)道,“也就是此地的執(zhí)政者認(rèn)為應(yīng)該堅(jiān)持的說(shuō)法。”

“存在主義視角下的瘟疫”——這是尼爾·巴特雷特根據(jù)加繆作品《鼠疫》改編的舞臺(tái)劇2017年在倫敦阿科拉劇院上演時(shí)的一幕

加繆則是真正的異類。人們常常把他的作品《鼠疫》看作對(duì)法國(guó)被占領(lǐng)期間經(jīng)歷的諷刺寓言,但現(xiàn)在看來(lái)加繆的文字也沒(méi)什么諷刺的:他對(duì)主人公里厄醫(yī)生(Dr Rieux)的描寫(xiě)看上去就像用自然主義手法闡述了一位身處一線的醫(yī)護(hù)工作者被迫面對(duì)的抉擇,也即讓誰(shuí)使用呼吸機(jī)。在其他歷史時(shí)期反復(fù)思考這場(chǎng)鼠疫的意義可能是一種頗為木訥的行為——對(duì)高盧人來(lái)說(shuō),這更不是什么愉快的回憶——但現(xiàn)在閱讀加繆的這部作品就像是在父母因施展巫術(shù)而受審時(shí)觀看《薩勒姆的女巫》(The Crucible)一樣。在很長(zhǎng)一段時(shí)間里,你都會(huì)忘卻這部作品的寓言屬性,只會(huì)好奇加繆究竟是怎么做到如此準(zhǔn)確地描述疫情場(chǎng)景的:無(wú)論是民眾恐慌性地?fù)屬?gòu)他們以為具有預(yù)防作用的薄荷,還是市級(jí)監(jiān)獄內(nèi)的高死亡率,抑或是精疲力竭的醫(yī)護(hù)工作者、無(wú)聊到可怕的隔離場(chǎng)所,如此種種都是我們現(xiàn)在才開(kāi)始剛剛熟悉起來(lái)的。

當(dāng)然,在那之后,瘟疫就結(jié)束了。這是這些作品給我們帶來(lái)的真正的好消息。瘟疫總會(huì)過(guò)去,大多數(shù)人總能活下來(lái)。修昔底德自己就染上了瘟疫但最終治愈。“瘟疫確實(shí)發(fā)生了,我只是把它記錄下來(lái),然后描述疾病的種種特征。”修昔底德記錄了公元5世紀(jì)在雅典肆虐的瘟疫并這樣憧憬,“這樣就能給研究這種傳染病的人提供一些借鑒。萬(wàn)一瘟疫將來(lái)有一天卷土重來(lái),也好讓人們有所認(rèn)識(shí)。”

“萬(wàn)一瘟疫將來(lái)有一天卷土重來(lái)”這句話體現(xiàn)了我們?nèi)祟惖目裢源蟆km然我們現(xiàn)在總是說(shuō)目前面臨的是一場(chǎng)前所未見(jiàn)的巨大危機(jī),但如今經(jīng)歷的許多事其實(shí)早有先例。“由于醫(yī)護(hù)人員長(zhǎng)期暴露在疾病面前,這個(gè)群體的死亡率特別高,”修昔底德2 500年前寫(xiě)下的這句話可能會(huì)出現(xiàn)在明天的報(bào)紙上。我們?cè)?jīng)以為,致命的傳染病只屬于我們身后歷史的一頁(yè),就像蠟燭照明和自己手?jǐn)D牛奶那樣古板且遙遠(yuǎn)。

死亡數(shù)字終于見(jiàn)頂并開(kāi)始下降后,笛福筆下的市民們紛紛推開(kāi)自家窗戶,互相呼喊著分享這個(gè)消息。加繆筆下的奧蘭城解放了,市民們費(fèi)了半天勁才明白究竟發(fā)生了什么。而公元5世紀(jì)時(shí)的雅典仍在繼續(xù)伯羅奔尼撒戰(zhàn)爭(zhēng)。疫情終將結(jié)束,無(wú)論社會(huì)因疫情而向好或向壞,抑或是原地踏步,我們都會(huì)看到最后的結(jié)局。

資料來(lái)源 The Guardian