呂廷川:尋找心中的“花骨朵”

呂廷川。1971年生,山東臨朐人,現居濟南。中國攝影家協會會員,中國新聞攝影學會理事,山東藝術設計職業學院傳媒學院副院長。從事新聞攝影工作近20年,長期致力于圖片故事的研究與實踐,作品關注底層、關注人性,代表作有《二戰勞工幸存者》《哭泣的菜農》等。

曾參加過汶川地震等突發事件的采訪,從2010年至今,開始拍攝二戰系列作品,足跡踏遍大半個中國,尋訪拍攝幸存者100多人,已完成《二戰勞工幸存者》《南京大屠殺見證者》《細菌戰受害者》《慰安婦和他的日本兒子》四個系列專題。

作品曾榮獲第24屆全國攝影藝術展覽紀錄類金獎,第八屆國際新聞攝影比賽(華賽)新聞人物與肖像類組照金獎,首屆中國畫報協會最高獎“金睛獎”專題大獎,山東省政府頒發的泰山文藝獎一等獎。《華不注》獲第二屆阮義忠攝影人文獎大獎

在山東濟南黃河南岸,有一座小山,呈圓錐狀,拔地而起,是元代趙孟頫傳世名作《鵲華秋色圖》(現藏于臺北故宮博物院)中的“華不注”山。山名“華不注”取自《詩經》,意為此山如花跗注于水中,說其形狀猶如湖中含苞待放的“花骨朵”。山下曾是春秋著名的古戰場,唐代詩人李白曾登臨此山并寫下了《昔我齊都游》的名篇。在清代以前,華不注山坐享濟南第一名山。隨著山下湖水的逐漸干涸,興盛千年的華不注山逐漸沉寂下來。

我生在沂蒙山區,整個童年在山村度過,對山有著一份特殊的情感。“華不注”山下曾經發生過許多歷史故事,后來它卻被人逐漸遺忘,甚至成為荒山,如今它再次受到關注……

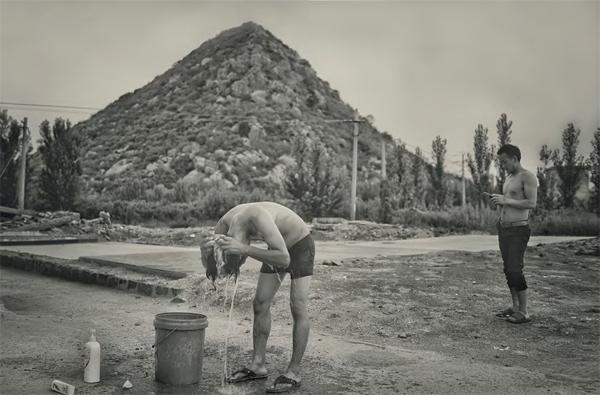

華不注山一帶村舍儼然,大片農田中殘存著零星的水塘,偶爾會有水鳥掠過荒蕪的蘆葦叢。從2013年6月開始,濟南市啟動了華山歷史文化公園的城市規劃,華不注山的環境有了巨大的改變,祖居在此的村民從此告別農耕生活,住進統一建造的安置樓房。華不注山的沉浮變遷觸動了我,從2015年開始在不知不覺中拍了三年。

我拍的過程有點像先結婚后談戀愛,原本是因為這個山挺有名,就想拍它,拍著拍著便越有了感覺。我最初一直是泛泛地拍,就是做新聞。后來我思考,就想以這個山為背景,展開拍攝山前的人、事、物的一些變化。我后來還選了二十四節氣,每個節氣那天我必定要去,二十四個節氣,二十四天。我想展現它從農耕社會到城市化的變化過程。由于拍照要徒步圍繞著山行走,遇到惡劣天氣相對會麻煩一些,有幾次還被淋成了“落湯雞”,這也算是另一種快樂。

因為拍攝時間拉開的很長,有些照片不是同一時期編輯,可能色彩有些出入。但我想,它要是完全一樣也不好,我想它是協調的,但是它又有區別。現在,只要有時間我都會背起相機,穿過鬧市來到華不注山下,在歷史與現實間靜靜尋找心中的那個“花骨朵”。