降鈣素原變化率對創傷后膿毒癥患者抗生素合理使用的指導價值

陳慧敏,王立群,黃利民,聶時南

0 引 言

創傷可導致傷者殘疾甚至死亡。嚴重創傷的危重患者由于軟組織挫傷、皮膚黏膜屏障受損、急診手術等引發感染,同時體內多種炎癥介質如單核巨噬細胞、中性粒細胞等被激活,引發全身炎癥反應綜合征,可損傷患者的組織器官,甚則誘發膿毒癥、膿毒癥休克、多器官功能障礙或死亡[1-2]。創傷后膿毒癥具有較高的發病率、致死率,是臨床危重癥研究的重點。臨床報道對于有細菌感染的創傷患者多根據經驗性用藥原則使用抗生素,可使患者死亡率降低[3]。近年發現血清中對細菌毒素非常敏感的標志物——降鈣素原(PCT),在膿毒癥患者發病初期PCT水平較高,提示病情越重、院內死亡風險較大;隨著病情進展,PCT變化率可對膿毒癥病情進行判斷[4-5]。本研究旨在探討PCT變化率對創傷后膿毒癥患者抗生素合理使用的指導價值,為臨床治療提供參考。

1 資料與方法

1.1 一般資料回顧性分析2015年1月至2019年6月我院收治的創傷后膿毒癥患者290例的臨床資料,其中男159例、女131例,年齡41~53歲,平均(46.97±5.36)歲。患者外傷原因:擠壓傷19例,墜落傷86例,銳器傷42例,交通傷143例。按照不同抗生素使用原則將患者分為指導組和對照組各145例。納入標準:患者符合《2016年膿毒癥3.0診斷標準》定義的膿毒癥診斷標準[6];年齡≥18歲;入院時間≥72 h。排除標準:惡性腫瘤;免疫缺陷患者;心、腎、肝、肺等重要器官有慢性病史;入院前抗生素治療≥48 h。

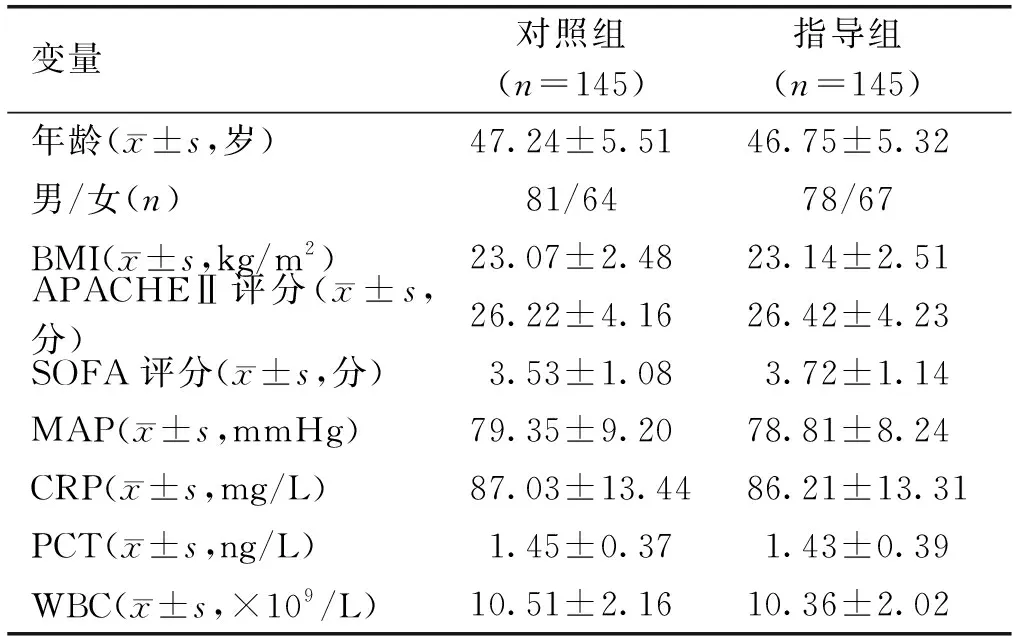

1.2 方法統計2組患者入院后的基本臨床資料,如性別、年齡、體重指數(BMI)、急性生理與慢性健康Ⅱ評分(APACHE Ⅱ評分)、重癥患者序貫器官衰竭評分(SOFA評分)、平均動脈壓(MAP)、CRP、PCT、WBC水平等。比較2組患者膿毒癥感染的部位、病情程度及細菌培養結果。

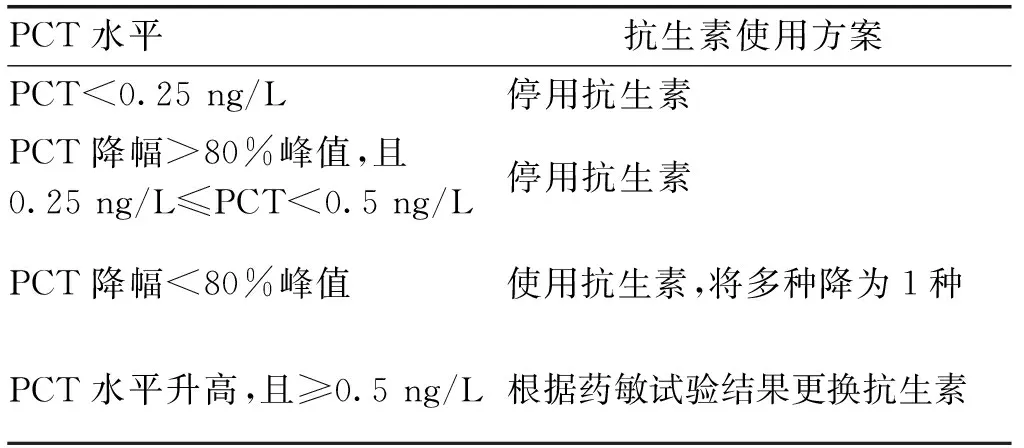

2組患者均采取相同的對癥支持治療、液體復蘇治療等。對照組患者依據抗生素使用指南,施行標準化抗生素治療方案。指導組患者入住急診重癥監護病房(ICU)后采用酶聯熒光法檢測不同時間節點[入住ICU時(T0)、入住ICU24 h(T1)、48 h(T2)、72 h(T3)、96 h(T4)、120 h(T5)]的PCT水平,計算PCT變化率。PCT變化率(%)=[(前1日PCT水平-當日PCT水平)/前1日PCT水平]×100%。經測定,指導組不同時間點PCT水平為:T0=(1.43±0.39)ng/L,T1=(1.26±0.26)ng/ L,T2=(1.19±0.28)ng/ L,T3=(0.68±0.15)ng/ L,T4=(0.47±0.08)ng/ L,T5=(0.31±0.06)ng/ L;PCT變化率為:T1=(11.90±2.31)%,T2=(5.71±1.18)%,T3=(42.08±8.24)%,T4=(30.68±6.63)%,T5=(34.11±6.34)%。依據患者不同時間節點PCT的水平變化,調整抗生素治療方案,見表1。

表1 創傷后膿毒癥患者根據PCT水平指導抗生素使用情況

指導組根據患者PCT變化率及表1抗生素應用方案,患者在入住ICU72 h后達到停用抗生素標準;對照組根據患者臨床癥狀、痰/血標本培養等,判定抗生素藥物調整或停用時間。統計并比較2組患者治療過程中調整抗生素用藥的平均時間及調整頻次,抗生素使用時間、抗生素費用及入住ICU時間;比較2組患者抗生素治療后不良反應發生率。

2 結 果

2.1 一般資料比較2組患者年齡、性別、BMI、APACHE Ⅱ評分、SOFA評分、MAP、CRP、PCT、WBC水平等一般資料比較差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性,見表2。

表2 入組創傷后膿毒癥患者一般資料比較

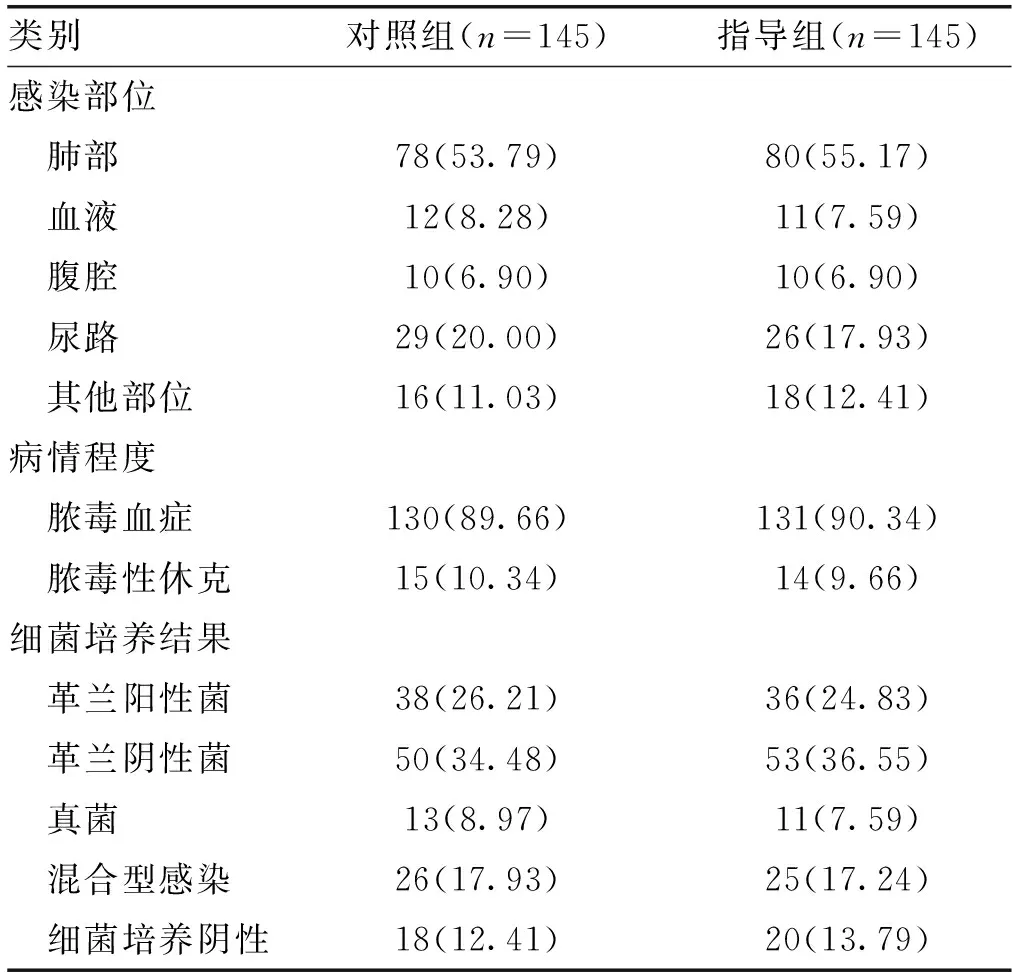

2.2 感染部位、嚴重程度及細菌培養結果比較2組患者比較差異均無統計學意義(P>0.05),見表3。

表3 入組創傷后膿毒癥患者感染部位、病情程度及細菌培養結果比較[n(%)]

2.3 治療期間調整抗生素用藥的平均時間及調整頻次比較指導組治療期間調整抗生素用藥的平均時間明顯短于對照組(P<0.01),抗生素調整頻次明顯高于對照組(P<0.01),見表4。

表4 入組創傷后膿毒癥患者治療期間調整抗生素用藥的平均時間及調整頻次比較

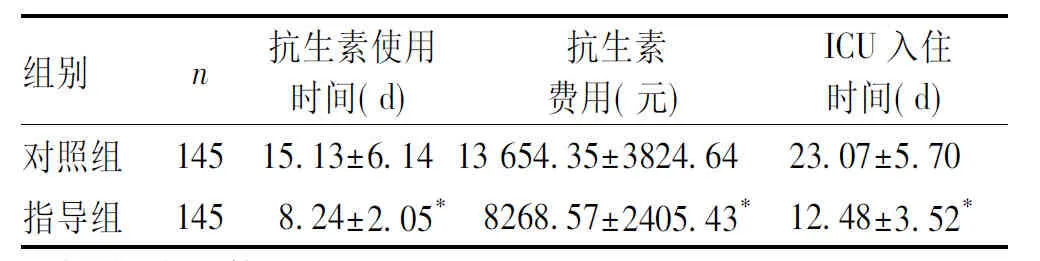

2.4 抗生素使用情況及ICU入住時間比較指導組均明顯少于對照組(P<0.01),見表5。

表5 入組創傷后膿毒癥患者抗生素使用情況及ICU入住時間比較

2.5 不良反應發生率及死亡率比較指導組發生不良反應18例(12.41%),其中肝損害4例、腎損害6例、二次感染8例;對照組發生不良反應43例(29.66%),其中肝損害9例、腎損害14例、二次感染20例;指導組不良反應發生率明顯低于對照組(P<0.01)。指導組患者死亡率[6.21%(9例)]與對照組[8.97%(13例)]比較差異無統計學意義(P>0.05)。

3 討 論

創傷后膿毒癥是目前臨床常見危重病,由于炎癥因子在創傷刺激下激活,感染后引發全身炎癥反應綜合征,可致患者全身多器官功能損害,甚至死亡。據統計,膿毒癥患者的死亡率高達20%~50%[7]。規范合理使用抗生素并檢測治療效果等是膿毒癥治療的關鍵,WBC、CRP、白細胞介素-1(IL-1)、腫瘤壞死因子-α(TNF-α)等是膿毒癥病情監測的常用指標,但由于監測耗時長、敏感性差、特異性差等不足,不利于指導抗生素的合理使用,甚至造成抗生素濫用、細菌耐藥性提高等不良后果[8]。

PCT是一種炎癥反應敏感的血清標志物,可由神經內分泌細胞、甲狀腺C-細胞分泌,屬降鈣素前肽物質,由降鈣素、降鈣蛋白、N端殘基片段等結構組成,并無激素活性。健康人體內PCT水平極低;在自身免疫性疾病、病毒感染、癌性發熱、局部感染時PCT水平可輕微升高[9];嚴重感染時,甲狀腺細胞可分泌大量PCT,使PCT急劇升高[10],若感染控制則PCT可下降[11]。據研究,膿毒癥早期PCT急劇升高,并可保持較高水平,經抗菌藥物治療后,PCT可明顯降低[12],PCT水平與膿毒癥患者的感染程度明顯相關,且與患者的死亡率呈正相關[13],對膿毒癥患者的療效及預后等方面具有重要意義。PCT檢測操作簡便,可在床旁進行快速測定,如基層醫療機構廣泛推廣,可縮短患者病情評估時間,提高治療效率。本研究指導組抗生素的使用時間及費用均明顯低于對照組,治療后不良反應明顯少于對照組。

綜上,創傷后膿毒癥患者在進行抗生素治療時,根據降鈣素原變化率調整抗生素使用方案,可更加合理高效地使用抗生素、避免其濫用,減輕患者不良反應及經濟負擔,且降鈣素原檢測方法簡便,值得臨床廣泛推廣使用。