一種乙烯裂解爐管高溫損傷評估的新方法*

徐秀清,呂運容,尹成先,李偉明

(1.石油管工程技術研究院,西安 710077;2.石油管材及裝備材料服役行為與結構安全國家重點實驗室,西安 710077;3.廣東省石化裝備故障診斷重點實驗室,廣東茂名 525000;4.廣東石油化工學院,廣東茂名 525000)

0 引言

乙烯作為重要的化工原料,是目前為止用量最大的化學品之一[1]。目前,中國已成為世界第二大乙烯生產國[2],并且仍處于一個迅猛發展的時期[3]。就工藝而言,乙烯的生產工藝主要通過裂解石油烴來獲得乙烯產物[4],其中絕大部分是采用管式爐裂解技術來實現[5]。而作為乙烯裂解爐的最核心部件,裂解爐管的花費占到乙烯裝置總投資的10%,其失效有可能引起爐內燃燒等安全事故,不僅會造成重大的經濟損失,而且可能造成人員傷亡[6]。雖然裂解爐管的設計使用壽命一般在10萬h以上,但是壽命期內的失效事故時有發生,其中主要原因為滲碳[7]和蠕變[8]。目前,國內外研究主要集中在損傷機理的定性研究上[9],其研究表明,對于離心鑄造的HP型高溫爐管來說,在室溫下呈骨架狀的基體組織,會在滲碳最終發展為網狀組織,并在晶界碳化物附近出現蠕變孔洞和微裂紋[10]。通過實驗證明,滲碳層越厚,爐管熱膨脹系數越低,而熱膨脹系數的差異又會使爐管力學性能持續惡化[11]。一般認為,這類損傷的深度由表面到心部,只是損傷程度有所不同[12]。

1 乙烯裂解爐管的損傷狀態劃分方法

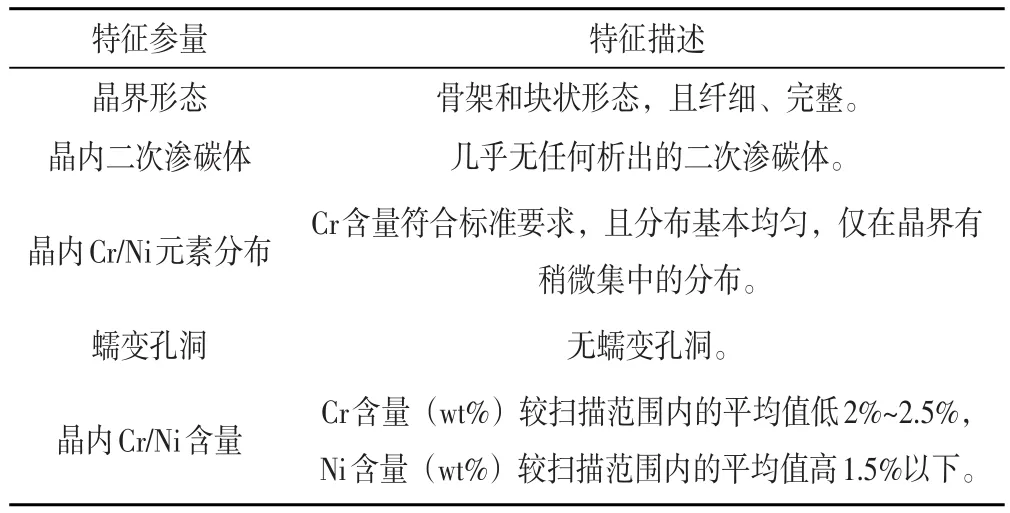

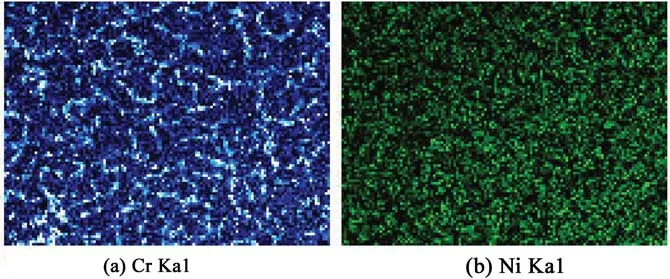

一般認為,由于乙烯裂解爐管工作溫度往往在800℃甚至更高,會在爐管內表面形成高碳勢環境,有利于滲碳機理的形成,且蠕變孔洞與滲碳晶界有關,所以可以綜合滲碳體形態特征和蠕變孔洞的狀態對高溫損傷的嚴重程度進行分類和劃分等級[13]。本文根據電子掃描顯微鏡和能譜分析結果,將爐管從原始狀態到失效之間分為7個狀態,即基本完好階段、晶內二次滲碳體析出階段、骨架狀晶界開始粗化溶解階段、蠕變早期萌生階段、骨架狀晶界全面溶解階段、失效臨界狀態階段和失效狀態階段。按照晶界形態、晶內二次滲碳體、晶內Cr/Ni元素分布、蠕變孔洞形態、晶內Cr/Ni含量5個特征描述各階段的基本特征。

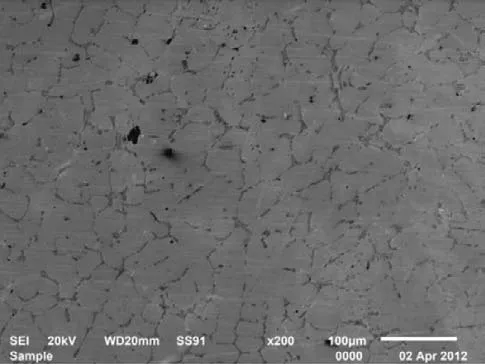

1.1 基本完好階段

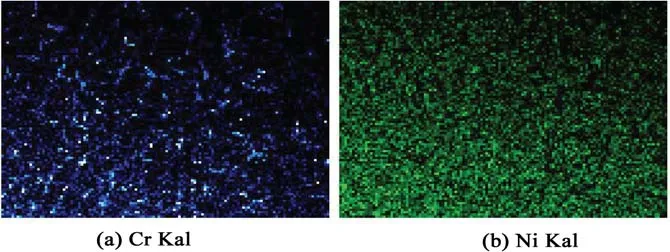

晶界形態的掃描電鏡結果如圖1所示,為骨架和塊狀形態,且晶界纖細而完整。從能譜的面掃描結果來看,Ni元素為均勻分布,Cr元素僅在晶界處有少量點狀集中,也基本為均勻分布狀態,如圖2所示。總結圖1~2以及能譜元素分析結果,本階段材料狀態描述如表1所示。該階段沒有任何蠕變孔洞存在,二次滲碳體也幾乎不會發生,Cr和Ni元素的集中分布區域,其含量較平均值僅有微量增加。

圖1 基本完整階段的SEM圖像

圖2 基本完整階段的Cr/Ni分布狀態

表1 基本完整階段的材料微觀特征描述

1.2 晶內二次滲碳體析出階段

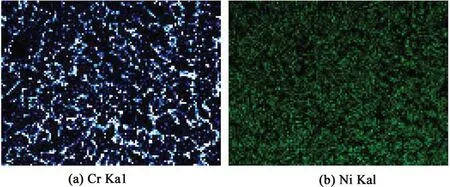

本階段晶界形態如圖3所示,整體仍為骨架形態,但晶界有所粗化。從能譜的面掃描結果來看,Ni元素較前一階段沒有明顯變化,而Cr元素則由于晶界粗化而呈現出向鏈狀變化的趨勢,整體仍為均勻分布,如圖4所示。結合能譜元素分析結果,本階段材料狀態描述如表2所示。該階段仍沒有任何蠕變孔洞出現,開始有細小顆粒狀二次滲碳體從晶內析出,Cr和Ni元素的集中程度較上一階段有小幅度增加。

圖3 晶內二次滲碳體析出階段的SEM圖像

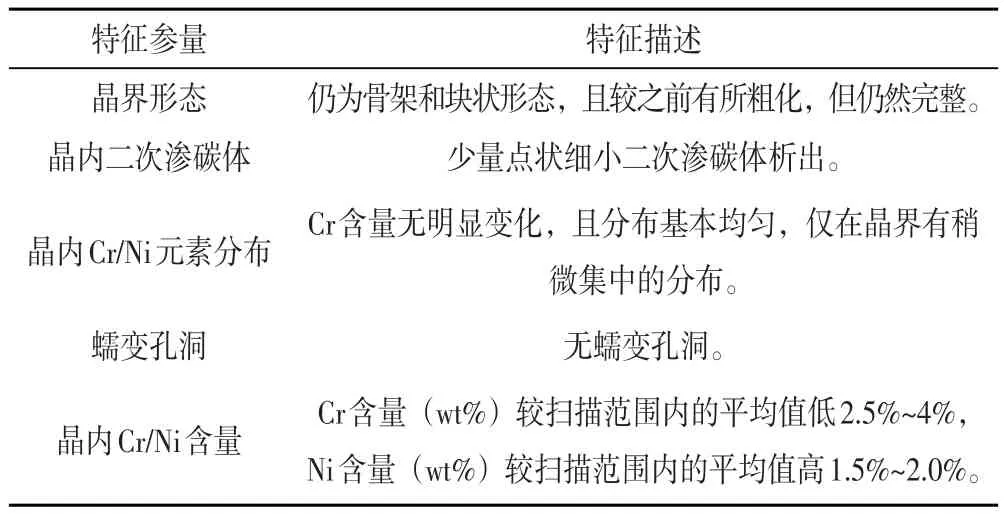

圖4 晶內二次滲碳體析出階段的Cr/Ni分布狀態

表2 晶內二次滲碳體析出階段的材料微觀特征描述

1.3 骨架狀晶界開始粗化溶解階段

本階段晶界形態較基本完好節點變化比較明顯,如圖5所示,開始出現明顯的不連續晶界,且晶界粗化愈加明顯。從能譜的面掃描結果來看,Ni元素分布圖中開始出現少量非連續的“黑洞”,而Cr元素在晶界的分布形態隨著晶界明顯粗化而轉化為鏈狀分布,如圖6所示。結合能譜元素成分分析結果,本階段基本狀態描述如表3所示。該階段仍沒有任何蠕變孔洞出現,但細小顆粒狀二次滲碳體在晶內大量析出且呈現彌散狀分布,Cr和Ni元素的集中程度較前一階段有明顯增加,元素偏析量增加近1倍左右。

圖5 骨架狀晶界開始粗化溶解的SEM圖像

圖6 骨架狀晶界開始粗化溶解的Cr/Ni分布狀態

表3 骨架狀晶界開始粗化溶解階段的材料微觀特征描述

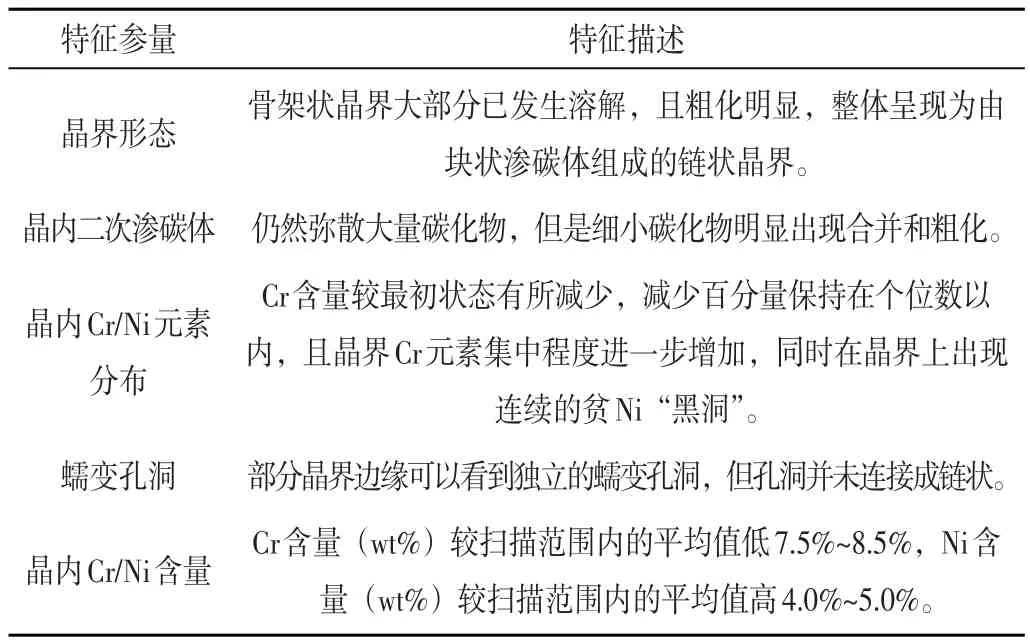

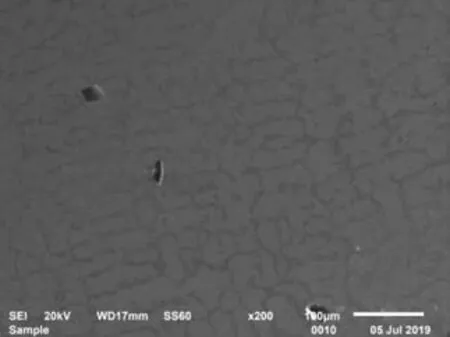

1.4 蠕變早期萌生階段

本階段晶界形態如圖7所示,骨架狀晶界大部分溶解為塊狀不連續晶界,且晶界進一步粗化。從能譜的面掃描結果來看,Ni元素分布圖中在晶界位置出現連續分布的“黑洞”,且“黑洞”位置基本與晶界上Cr元素的集中分布位置相對應,如圖8所示。再結合能譜元素成分分析結果,本階段基本狀態描述如表4所示。該階段蠕變孔洞開始以獨立孔洞的分布形態出現,細小顆粒狀二次滲碳體開始合并和粗化,Cr和Ni元素的集中程度較前一階段并沒有明顯的變化,這與圖8所示的元素集中分布范圍擴大但集中程度并未有明顯提高的情況相吻合。

圖7 蠕變早期萌生的SEM圖像

圖8 蠕變早期萌生的Cr/Ni分布狀態

表4 蠕變早期萌生階段的材料微觀特征描述

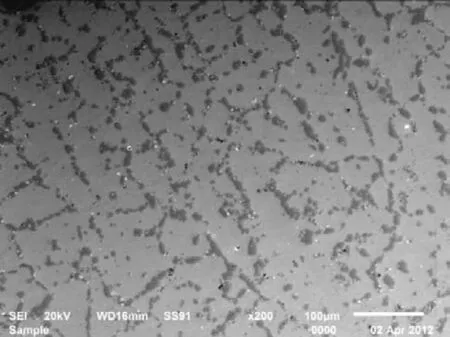

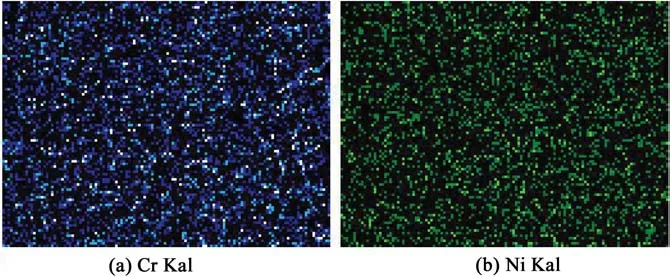

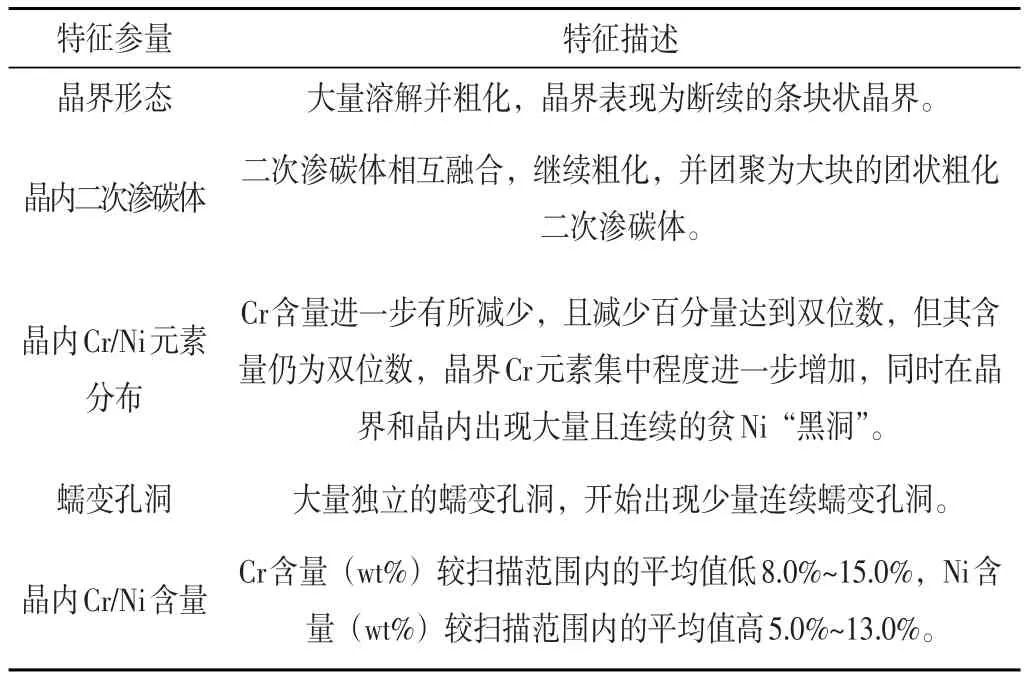

1.5 骨架狀晶界全面溶解階段

本階段晶界形態如圖9所示。骨架狀晶界溶解并粗化為斷續條塊狀晶界,且晶界溶解的滲碳體為晶內二次滲碳體的長大提供重要元素,導致Cr集中分布區域從晶界向晶內擴散,如圖10(a)所示。表現為Cr元素分布圖上出現大量彌散分布的白色斑點;相應地,Ni元素分布圖中的“黑洞”也從晶界向晶內擴散,并在晶內出現大量且彌散分布的代表Ni元素高度集中的淺綠色亮斑。再結合能譜元素成分分析結果,本階段基本狀態描述如表5所示。該階段蠕變孔洞開始出現少量連續孔洞,細小顆粒狀二次滲碳體團聚粗化為大塊團狀,Cr和Ni元素的集中程度較前一階段明顯升高,升高幅度接近1倍左右,這與圖10所示的元素集中分布情況相吻合。

圖9 骨架狀晶界全面溶解階段的SEM圖像

圖10 骨架狀晶界全面溶解階段的Cr/Ni分布狀態

表5 骨架狀晶界全面溶解階段的材料微觀特征描述

1.6 失效臨界狀態階段

本階段晶界形態如圖11所示。由于殘余未溶解的粗化晶界與長大的二次滲碳體相互連接,晶界轉變為間距更加密集的網狀晶界,導致Cr高度集中分布于新晶界上,如圖12(a)所示。表現為新境界在Cr元素分布圖上呈現出白色網狀分布,晶內呈現Cr“黑洞”;相應地,Ni元素分布圖中的“黑洞”延網狀晶界連續分布,并在晶內出現連續分布的代表Ni元素高度集中的淺綠色團塊。結合能譜元素成分分析結果,本階段基本狀態描述如表6所示。該階段蠕變孔洞出現大量連續孔洞集中于新的網狀晶界上,且孔徑擴大,Cr和Ni元素的集中程度較前一階段又進一步明顯升高,偏差幅值均達到20%左右,這與圖12所示的元素塊狀集中分布的情況相吻合。

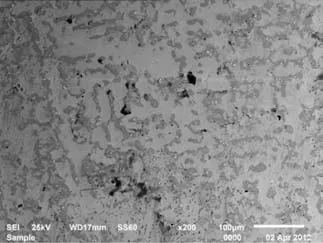

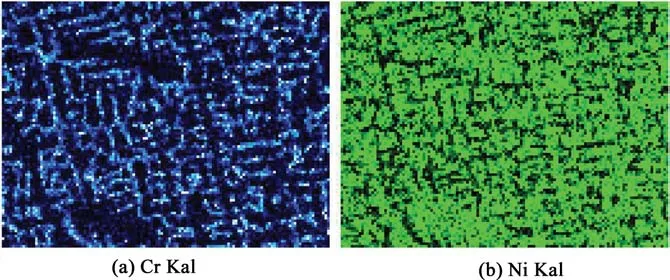

圖11 失效臨界狀態階段的SEM圖像

圖12 失效臨界狀態階段的Cr/Ni分布狀態

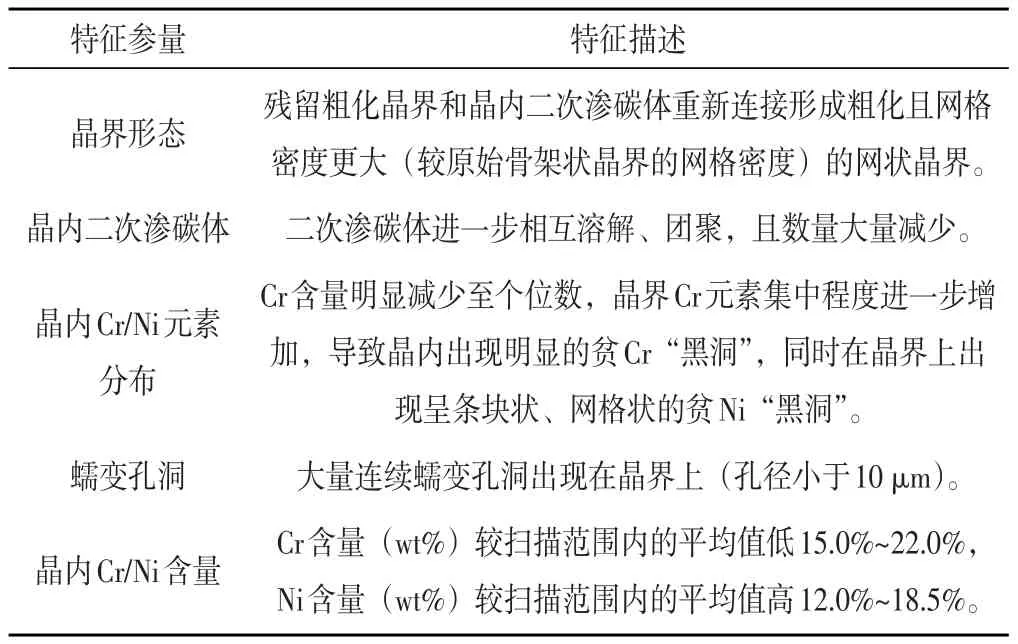

表6 失效臨界狀態階段的材料微觀特征描述

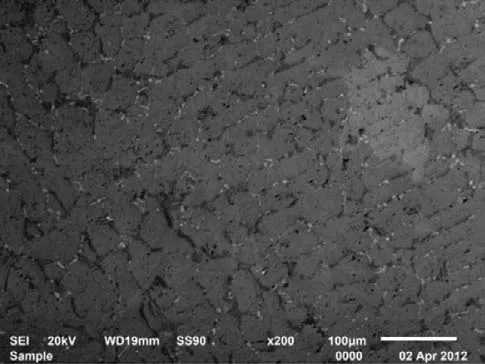

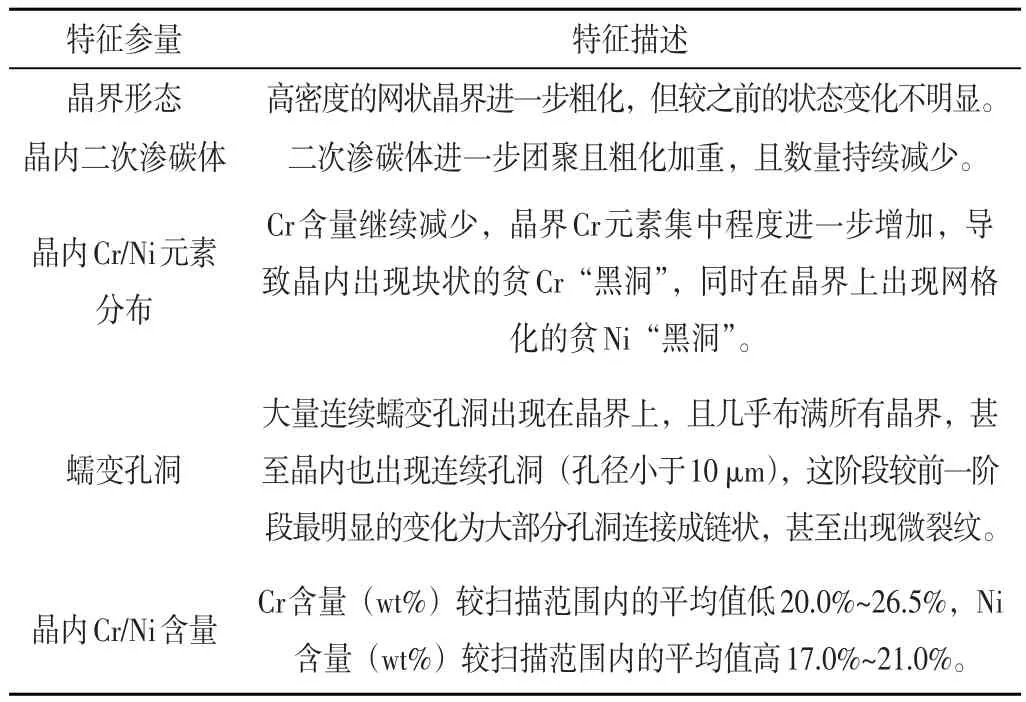

1.7 失效狀態階段

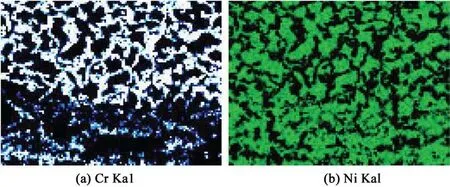

本階段晶界形態如圖13所示。網狀晶界持續粗化,導致Cr在晶界上的集中程度進一步增加,晶界邊緣出現大量連續蠕變孔洞,且孔徑擴大,如圖14(a)所示。Cr元素向晶界集中,而Ni元素向晶內集中的程度愈加嚴重。通過能譜元素成分結果分析,本階段基本狀態描述如表7所示。該階段Cr和Ni元素的集中程度較失效臨界狀態階段進一步升高,但增幅較失效臨界狀態階段有所降低,可以認為在失效臨界狀態階段是材料失效前損傷進入末期加速發展期的臨界階段。

圖13 失效狀態階段的SEM圖像

圖14 失效狀態階段的Cr/Ni分布狀態

表7 失效狀態階段的材料微觀特征描述

2 乙烯裂解爐管各損傷狀態的磁特征信號

從表1~7可知,晶內Cr/Ni含量是唯一隨著損傷程度增加而連續變化的特征參量,主要表現為高溫損傷程度越深,晶內的Cr含量越低而Ni含量越高。就此可以認為,一個試樣的高溫損傷程度可以用晶內Cr含量或Ni含量與試樣平均Cr含量或Ni含量之差加以表征。

另外,從高溫合金的磁特征來說,材料中的Ni元素屬于鐵磁性材料,但是Cr元素和奧氏體相鐵,即γ-Fe相,均為順磁性,因此在各元素均勻分布狀態下,含量占優的Cr元素和γ-Fe相嚴重削弱了Ni的鐵磁性表現,使得材料整體表現出順磁性。但是,隨著高溫損傷過程的不斷深入,晶內的C和Cr元素會以滲碳體Cr23C7和Cr7C2的形式向晶界聚集,導致晶內脫C和脫Cr。晶內脫C使晶內的γ-Fe轉變為鐵磁性的α-Fe,脫Cr則導致晶內Ni元素含量增加,最終因晶內鐵磁性的Ni和α-Fe含量相對增加而使材料的磁特性由順磁性轉化為鐵磁性。在極端情況下,晶內的Cr含量接近0的“黑洞”處可以形成接近強磁性坡莫合金的Ni/Fe比例。

綜上所述,晶內Ni/Cr比即可以表征材料高溫損傷嚴重程度,也可以表示材料的磁特性變化程度,從而建立材料高溫損傷嚴重程度與材料磁特征信號之間的定量關聯。因此,本文以采用晶內Ni/Cr比與材料Ni/Cr比均值(含晶內和晶界在內)之差作為高溫損傷過程微觀特征變量,研究高溫損傷程度與材料磁特征信號之間的定量關系和變化規律。

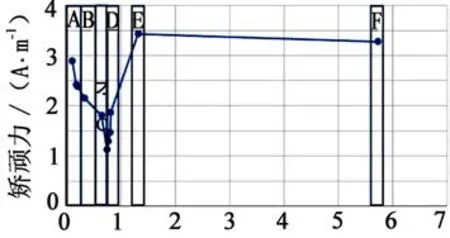

以矯頑力作為磁特征變量,針對7個損傷階段的不同試樣進行測量,并以晶內Ni/Cr比與材料Ni/Cr比均值(含晶內和晶界在內)之差作為橫軸坐標,建立起高溫損傷全壽命周期內矯頑力的變化規律曲線,如圖15所示。其中,A至F分別為對損傷階段A到損傷階段F對應的數據點。

圖15 矯頑力隨高溫損傷程度的變化規律

3 乙烯裂解爐管全壽命周期磁特征信號討論

由圖15可知,矯頑力隨高溫損傷嚴重程度并不是一個單調變化關系,而是前期呈現出一個U形曲線,而末期呈現倒U形曲線。通過觀察圖1~14以及表1~7可以發現,A、B、C三個階段的矯頑力之所以下降,主要是由于滲碳體不斷形成導致晶內脫碳脫鉻,使晶內飽和磁化強度增大,而晶內僅有少量二次滲碳體,且沒有形成密集分布,不足以抵消飽和磁化強度增大對矯頑力的降低作用,從而導致這三個階段矯頑力不斷降低。在D、E階段,晶內大量形成密集的二次滲碳體,由于這些二次滲碳體的直徑均較小,會產生釘扎效應,大量的釘扎效應作用導致這2個階段的矯頑力開始回升。當高溫損傷進入F階段,晶內Cr含量降低到個位數,Ni/Fe比例接近強磁性坡莫合金,飽和磁化強度大幅增加,同時二次滲碳體大量融合,蠕變孔洞也開始大量形成,并開始長大或鏈接成鏈狀(蠕變孔洞成核)。此時,雜質的反磁化核成核效應代替釘扎效應成為主導效應,導致進入失效前的臨界階段矯頑力開始從最高點下降,但該階段更加密集的網狀晶界已經形成,且晶界和蠕變孔洞仍有持續長大的趨勢,對矯頑力的下降速度起到了抑制作用。最終,在該階段的矯頑力雖然開始回落,但回落速度較最初的A、B、C三個階段要低很多。

4 結束語

乙烯裂解爐管,按照滲碳體形態特征和蠕變孔洞的狀態,從原始狀態到失效之間大致可分為7個狀態,即基本完好階段、晶內二次滲碳體析出階段、骨架狀晶界開始粗化溶解階段、蠕變早期萌生階段、骨架狀晶界全面溶解階段、失效臨界狀態階段和失效狀態階段,各狀態之間可按照晶界形態、晶內二次滲碳體、晶內Cr/Ni元素分布、蠕變孔洞形態、晶內Cr/Ni含量5個特征參量加以區分。其中,晶內Cr/Ni元素在微觀層面表征爐管的損傷程度,并且晶內Cr/Ni元素之比對材料的磁特性有顯著影響,可以利用矯頑力等磁特征參數來測量高溫損傷的這種微觀變化,從而判斷爐管高溫損傷所處的階段。其矯頑力特征曲線在高溫損傷早期呈現為U形曲線,而在高溫損傷末期則呈現倒U形曲線,這種特征可以用于識別高溫損傷的發展階段,從而實現乙烯裂解爐管的損傷狀態評估。