錐栗殼色素應用于葡萄酒釀造

傅新征,葉錦龍

武夷學院茶與食品學院(武夷山 354300)

錐栗(Castanea henryi)為殼斗科植物,主要種植于我國南方地區,已有1 800多年的種植歷史[1]。福建省建甌市作為錐栗的主產區,全市栽培面積占全國70%以上,占福建省80%以上,目前年產量為全國最多,超過4.6萬 t,產值5億元[2]。錐栗殼為錐栗的果皮,占錐栗質量的10%[3]。在錐栗加工企業,錐栗殼多數當作廢棄物處理,既需要一定的處理費用,又造成錐栗殼資源的大量浪費,同時還增加碳排放量,提高了自然環境的壓力[4]。因此,開發利用錐栗殼資源有巨大的現實意義。目前,有關錐栗的研究主要集中在種質資源[5]、種植技術[6]、病蟲害防治[7]、脫殼去衣[8]、產品加工[9]、錐栗淀粉性質[10]等方面,而副產物錐栗殼綜合應用的研究較少,主要集中在錐栗殼色素的提取純化和抗氧化等方面[11-12],關于錐栗殼色素應用的研究鮮少見到。

錐栗殼色素屬于棕色素類,其主要活性成分是黃酮類化合物[14],黃酮類色素穩定性好且無毒副作用,是優質的天然色素,可作為食品添加劑使用。多酚類化合物是葡萄酒的重要成分,分為黃酮類和非黃酮類[15],其中黃酮類起到重要作用,影響葡萄酒的外觀、色澤、口感、風味和儲存性[16]。眾所周知,橡木桶在葡萄酒的釀造過程中賦予了葡萄酒特殊的香味物質[13]。但橡木桶價格昂貴,使用3~5年就需更換,導致葡萄酒的造價較高。橡木桶源于橡樹,橡樹在植物分類學上屬殼斗科[17-18],與錐栗同屬,從物種角度推測錐栗殼與橡木的有效成分相近。綜上所述,錐栗殼及其色素可能是非常好的橡木桶替代品。基于以上分析,此次試驗探討將錐栗殼用于葡萄酒釀造,或提取錐栗殼色素用于葡萄酒釀造的可行性,旨在充分利用錐栗殼資源減少浪費并提升錐栗的附加值,同時也為深入研究錐栗殼或錐栗殼色素代替橡木桶用于葡萄酒釀造奠定一定的基礎,進而實現葡萄酒生產成本的有效降低。

1 材料及方法

1.1 材料與試劑

錐栗、葡萄、白砂糖等(市售)。

氫氧化鈉、鹽酸、無水乙醇(分析純,上海展云化工有限公司);石油醚(分析純,天津市北辰方正試劑廠);乙酸乙酯(分析純,國藥集團化試劑有限公司)。

1.2 儀器與設備

Neofuge15R臺式高速冷凍離心機(力康生物醫療科技控股有限公司);CyberScan pH510臺式pH計(北京賽多利斯儀器系統有限公司);糖度計(邦西儀器科技有限公司);ZMKAMJJJ酒精計(河南威爾儀器廠);RE-2000A旋轉蒸發儀(上海亞榮生化儀器廠);DGX-9243BC-1電熱恒溫鼓風干燥箱(上海精宏設備有限公司)。

1.3 錐栗殼色素的提取工藝

錐栗殼→除雜→粉碎→烘干→NaOH堿溶劑浸提→減壓抽濾→旋轉蒸發濃縮→萃取純化→干燥→色素成品

1.4 葡萄酒的制作工藝

葡萄→清洗瀝干→捏破放入容器→發酵→第2天加糖→第4天再加糖→發酵滿7 d→過濾皮渣→二次發酵→過濾→成品

試驗選用自然發酵法制作葡萄酒,制作過程不需接種發酵菌株。操作工藝:稱取500 g葡萄,用清水洗凈瀝干,捏破放入發酵罐中,加入0.05 g錐栗殼色素,混勻,進行第1次發酵;發酵第2天加入20 g白砂糖,發酵第4天再次加入20 g白砂糖。第1次發酵共7 d,發酵過程中注意放氣,避免脹罐溢出,發酵溫度控制在20 ℃左右。第1次發酵結束后,紗布過濾去掉皮渣,進行第2次發酵,注意放氣,發酵結束后過濾即可。

1.5 試驗設計

單因素試驗主要探討錐栗殼和錐栗殼色素、錐栗殼色素添加量、白砂糖添加量和發酵時間對葡萄酒品質的影響,以成品酒的感官評價、總糖、總酸、酒精度和pH等理化指標作為評價指標。

1.5.1 錐栗殼和錐栗殼色素對葡萄酒品質的影響

分別稱取3份葡萄,捏破葡萄放入發酵罐中,其中2份分別加入錐栗殼和錐栗殼色素,按照1.4小節的制作工藝發酵制作葡萄酒。

1.5.2 錐栗殼色素添加量對葡萄酒品質的影響

稱取5份葡萄,各500 g,捏破葡萄放入發酵罐,分別加入0.03,0.04,0.05,0.06和0.07 g的錐栗殼色素,混勻,按照1.4小節的制作工藝發酵制作葡萄酒。

1.5.3 白砂糖添加量對葡萄酒品質的影響

缺陷連通域標記用到的四鄰域規則窗口如圖4所示。首先對P×Q個區域塊從左到右、從上到下進行掃描。設相鄰兩塊區域p1和p2存在跨塊缺陷, 可表示為C(p1)=C(p2)。

稱取5份葡萄,各500 g,捏破葡萄放入發酵罐中,并分別加入0.05 g的錐栗殼色素,混勻,按照1.4小節的制作工藝發酵制作葡萄酒,發酵第2天時分別加入15,20,25,30和35 g白砂糖,發酵第4天時再次分別次加入15,20,25,30和35 g白砂糖。

1.5.4 發酵時間對葡萄酒品質的影響

稱取9份葡萄,各500 g,捏破葡萄放入發酵罐中,并分別加入0.05 g的錐栗殼色素,混勻,按照1.4小節的制作工藝發酵制作葡萄酒,分別控制發酵時間7,8,9,10,11,12,13,14和15 d。

1.5.5 錐栗殼色素用于葡萄酒制作的工藝參數優化

在單因素試驗的基礎上,進行L9(33)正交試驗,以感官評價作為指標進行參數優化。因素水平見表1。

成品葡萄酒的理化指標主要參照GB/T 15038—2006《葡萄酒、果酒的通用分析方法》中的方法測定。

1.5.7 葡萄酒感官評價的方法

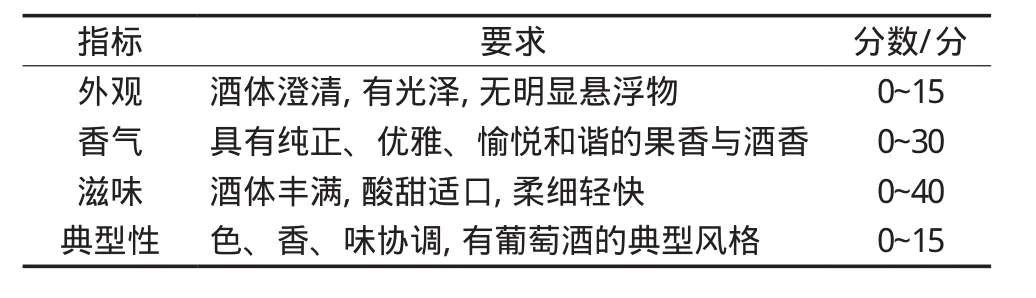

由20人(男女各半)組成感官評定小組,根據表2進行葡萄酒的感官評定,最終的評分為20人感官評分的平均值。感官評價的標準見表2。

表2 葡萄酒的感官評定標準

2 試驗結果

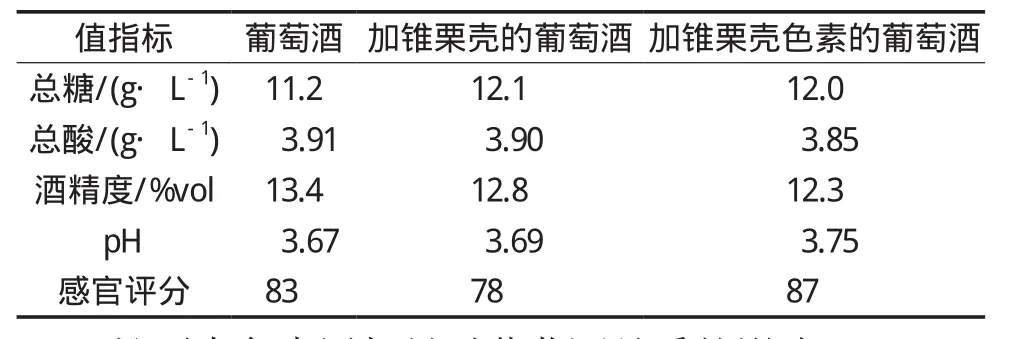

2.1 錐栗殼和錐栗殼色素對葡萄酒品質的影響

由表3可知,加錐栗殼和加錐栗殼色素的葡萄酒理化指標差異較小,但加錐栗殼的葡萄酒在感官時有殼的異味且酒體渾濁有懸浮物,因此加錐栗殼的葡萄酒感官得分最低。不加錐栗殼或色素的葡萄酒感官評分較低,是因為其酒體顏色較淺,顯得葡萄酒不夠淳厚。因此,選擇加錐栗殼色素制作葡萄酒。

表3 錐栗殼和錐栗殼色素對葡萄酒品質的影響

2.2 錐栗殼色素添加量對葡萄酒品質的影響

由表4可知,隨錐栗殼色素添加量的增加,葡萄酒總糖含量升高、酒精度逐漸降低,分析原因可能與錐栗殼色素的有效成分有關,其有效成分主要為黃酮類物質,黃酮類有一定的抑菌作用,所以添加色素一定程度上抑制了發酵菌的活性,導致代謝糖類轉化為酒精的效率減弱。當錐栗殼色素添加量小于0.06 g時,酒體顏色偏淺,總糖含量低,酒精度偏高,酒味重,因此感官評分不高;當錐栗殼色素添加量為0.06 g時,感官評分最高,酒體甜度和酒度協調,顏色適宜;當錐栗殼色素添加量大于0.06 g時,酒體顏色偏深,糖含量高,酒精度低,整體風味不協調,評分較低。綜上,錐栗殼色素的適宜添加量為0.06 g。

表4 錐栗殼色素添加量對葡萄酒品質的影響

2.3 白砂糖添加量對葡萄酒品質的影響

由表5可知,隨白砂糖添加量的增加,葡萄酒總糖含量呈明顯升高趨勢,酒精度先快速升高后緩慢升高,而總酸和pH變化不大。當白砂糖添加量為20 g時,酒體甜味和酒味協調,整體口感好,感官評分高;當白砂糖添加量為15 g時,酒精度偏低,酒味淡,評分較低;當白砂糖添加量大于20 g時,總糖含量高,酒體偏甜,甜味和酒味不協調,感官評分低。因此,白砂糖適宜的添加量為20 g。

2.4 發酵時間對葡萄酒品質的影響

由表6可知,隨發酵時間的延長,總糖含量起初快速下降,在發酵13 d后趨于平緩;酒精度先是快速升高,在13 d后緩慢升高;總酸含量在15 d內呈上升趨勢。分析原因是發酵菌代謝糖類生成酒精,所以總糖含量不斷減少,而酒精含量逐漸增多,此外發酵菌代謝同時產生一些酸性物質,因此總酸增加。當發酵時間為13和14 d時,理化指標接近,酒體的甜味和酒味較協調,感官評分13 d略高于14 d,加上考慮時間效益,確定13 d為適宜的發酵時間。

表6 發酵時間對葡萄酒品質的影響

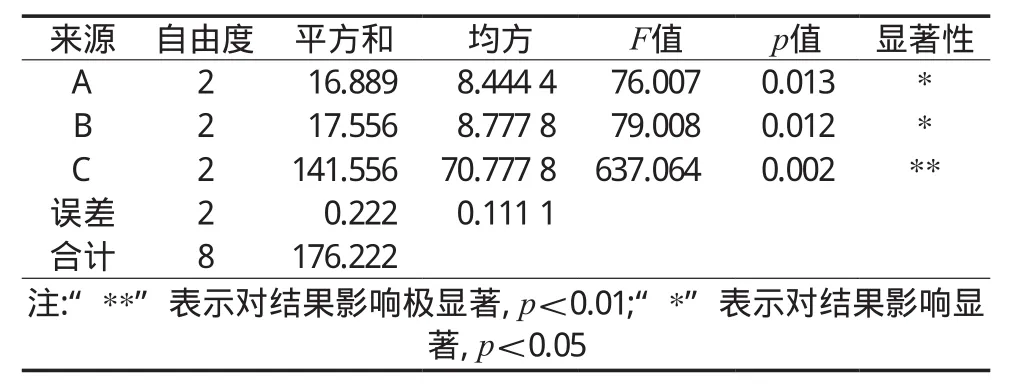

2.5 工藝優化試驗結果

在單因素試驗的基礎上,選擇適宜的因素水平進行L9(33)正交試驗,試驗結果見表7。三個因素對葡萄酒感官評分影響的主次順序為C>B=A,即發酵時間對葡萄酒感官品質影響最大,其次是白砂糖添加量和錐栗殼色素添加量。最優工藝組合為A1B2C3,即錐栗殼色素添加量0.05 g,白砂糖添加量20 g,發酵時間14 d。

表7 正交試驗結果與分析

由表8可知,發酵時間(C)對葡萄酒的感官品質有極顯著影響,白砂糖添加量(B)和錐栗殼色素添加量(A)對葡萄酒的感官品質有顯著影響。

表8 正交試驗結果方差分析

2.6 驗證試驗

正交試驗優化得到的最優組合不在正交9組試驗范圍內,因此補充驗證試驗。分別按照最優組合A1B2C3和正交試驗評分最高的組A1B3C3制作葡萄酒,并對成品葡萄酒進行感官評分。感官評分結果:A1B2C3為90分,A1B3C3為87分,即最優組合評分更高。在最優工藝A1B2C3條件下制作的葡萄酒,酒味和甜味協調,酒液澄清透亮,呈紫紅色。

3 結論

由單因素試驗和正交試驗可知,錐栗殼色素用于葡萄酒制作的最優工藝為:錐栗殼色素添加量0.05 g,白砂糖添加量20 g,發酵時間14 d。此條件下制作的葡萄酒,酒味和甜味協調,酒液澄清透亮,呈紫紅色。

此次試驗是錐栗殼色素用于葡萄酒釀造的初探,通過試驗證明了錐栗殼色素用于葡萄酒制作的可行性,同時也為深入研究錐栗殼色素代替橡木桶用于葡萄酒釀造奠定了一定基礎。