淺談基于Arc GIS軟件的坡度圖制作

周春峰

(遼寧省自然資源事務服務中心-遼寧省基礎測繪院,遼寧 錦州 121003)

0.引言

地表面任一點的坡度(Slope)是指過該點的切平面與水平地面的夾角,表示了地表面在該點的傾斜程度[1]。坡度值的高低反映了地面的地勢起伏情況,坡度值低表示地勢較平坦,坡度值高則表示地勢較陡峭。

耕地坡度調查是第三次國土調查的重要任務,它將在耕地保護、土地利用、耕地后備資源評價等相關管理中發揮重要作用。在耕地坡度調查中,坡度圖是基礎數據,然而由于本次任務時間緊,利用傳統的坡度圖方法已經不能滿足要求,因此需要研究快速、高效的坡度圖制作方法。

1.技術路線

圖1 坡度圖制作總體流程圖

根據國家要求,本次坡度圖制作任務是利用最新的1∶10000比例尺DEM數據作為基礎數據源來生產坡度圖數據。整體技術路線是:首先進行資料收集整理,并對收集到的DEM數據進行坐標系、完整性等檢查和處理;其次以縣級行政區為單位,將DEM拼接在一起,并進行坡度計算,形成坡度柵格圖;然后按照規定的分級標準進行坡度分級,形成坡度分級柵格數據;在坡度分級柵格數據的基礎上,進行數據矢量化生成坡度分級矢量圖;然后對坡度分級矢量數據用縣級界線進行裁切;最后對縣級矢量坡度數據進行檢查、修改,形成縣級坡度分級圖。(如圖1所示):

2.生產平臺

本次坡度圖制作時間緊、任務重,我們選擇成熟的ArcGIS軟件進行坡度圖制作。ArcGIS是美國環境系統研究所開發的GIS軟件產品,是世界上應用最廣泛的GIS軟件之一[2]。作為地理信息系統的領軍軟件,ArcGIS軟件的空間分析功能非常強大,可以在ArcGIS軟件中利用已有的工具對DEM數據進行處理,制作坡度圖成果。

3.基于ArcGIS軟件的坡度圖制作

3.1 數據預處理

數據預處理主要包括對分幅DEM數據基本信息和完整性等進行檢查,滿足坡度圖制作的完整性、統一性。

3.1.1 數據基本信息檢查

包括DEM坐標系、格網大小、數據格式等基礎信息。

DEM數據源坐標信息檢查,對無坐標信息的DEM數據重新賦予坐標屬性。

DEM數據源的格網大小檢查,對格網大小不是5m的DEM數據及時匯總,重新收集。

DEM數據格式檢查,對不是Grid格式的DEM數據進行轉換,保持DEM數據格式一致。

3.1.2 數據完整性檢查

數據完整性檢查主要是檢查任務區內DEM數據是否完全覆蓋和DEM數據圖幅間的接邊檢查。檢查方法為:

利用ArcGIS軟件將DEM數據進行合并拼接,與任務區范圍對比檢查DEM數據是否完整覆蓋。

收集到DEM數據是分幅形式的柵格數據,通過檢查鑲嵌影像是否存在黑邊或白邊現象,判斷DEM數據圖幅間是否完全接邊。

3.2 DEM拼接

按照縣級行政區界線,篩選DEM數據并進行鑲嵌拼接得到完整的縣級DEM數據。根據高斯-克呂格投影劃分,在遼寧省內1∶10000比例尺DEM數據共劃分為三個投影帶,分別是40、41、42投影帶,中央經線分別為120°、123°、126°。遼寧省涉及跨帶的縣區,將中央經線轉換成該縣區制作第三次全國國土調查數據庫的投影帶。

3.2.1 縣級DEM數據組織

按照縣域范圍將DEM數據分別組織存儲。涉及跨帶的DEM數據,以該縣區制作第三次全國國土調查數據庫的坐標系為參考進行轉換,得到以縣區為單位的統一坐標投影的DEM數據。

3.2.2 縣級DEM數據拼接

在ArcGIS軟件下,依次點擊“數據管理工具”—“鑲嵌至新柵格”,(如圖2所示)。在工具里面,添加縣區所有DEM數據,坐標系選擇該縣區制作第三次全國國土調查數據庫的坐標投影。

圖2 ArcGIS軟件中DEM拼接

3.3 坡度計算

坡度是反映地形的重要因子,是地形描述中常用的參數,是一個具有方向與大小的矢量[3]。其坡度計算模型的選擇要依據區域地形地貌因素。

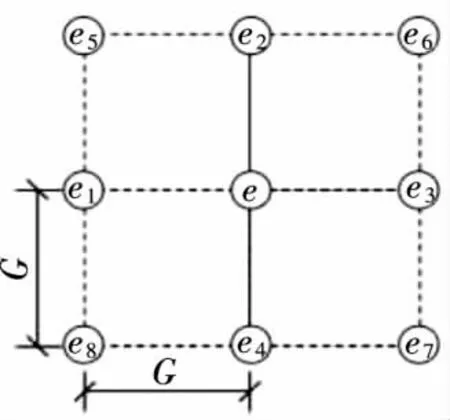

根據坡度計算公式來計算每個格網的坡度值,采用擬合曲面法提取地面坡度,生成坡度柵格數據。擬合曲面法采用二次曲面,即3×3的窗口,每個柵格中心有一個高程值,在分析窗口的DEM數據矩陣中連續移動完成整個區域的計算工作[4]。(如圖3所示):

圖3 DEM3×3局部移動

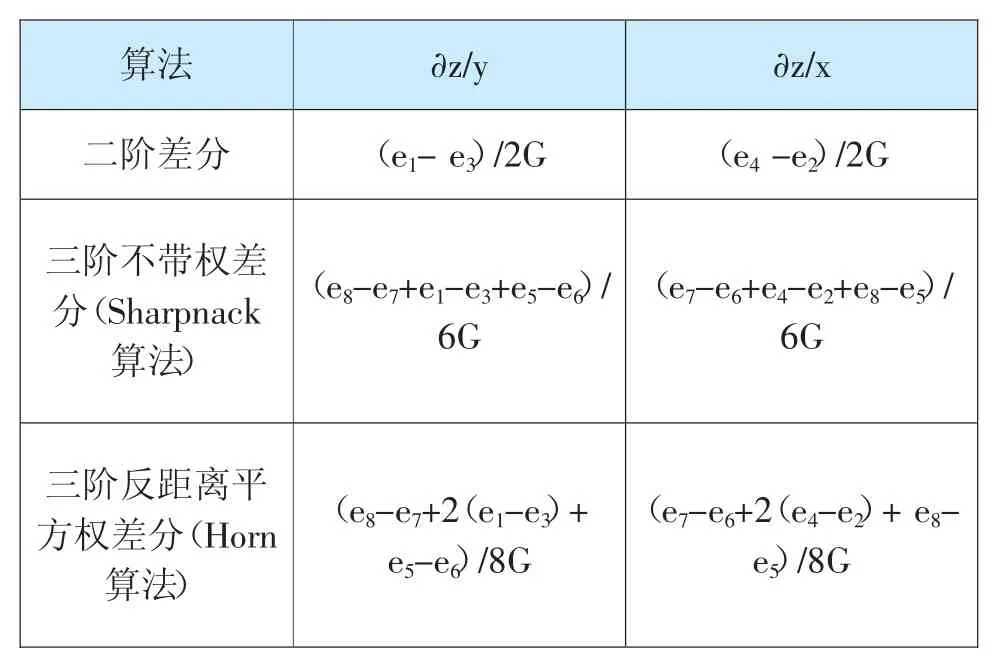

坡度計算模型主要有二階差分、三階不帶權差分、三階反距離平方權差分等[5]。DEM拼接成以縣區為單元的DEM數據后,采用ArcGIS軟件下計算坡度工具進行坡度(以度為單位)計算,生成坡度柵格數據圖。計算模型選擇三階反距離平方權差分(Horn算法),可以滿足本項目的要求,若在作業過程中出現特殊情況,根據不同區域特點用不同模型進行計算。(如表1所示):

表1 坡度計算模型

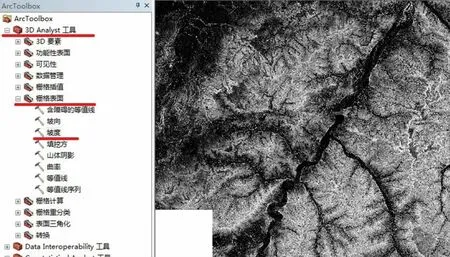

在ArcGIS軟件下:依次點擊“3D Analyst工具”—“柵格表面”—“坡度”(如圖4所示):

3.4 坡度分級

坡度分級是利用ArcGIS軟件對坡度柵格數據按照分級標準進行坡度分級,坡度級分為≤2°、2°-6°、6°-15°、15°-25°、>25°(上含下不含)5個坡度級。[6]當縣區所用的DEM數據包括多種數據源時,按照DEM數據源的不同分別進行坡度分級。坡度級劃分(如表2所示):

表2 坡度級劃分

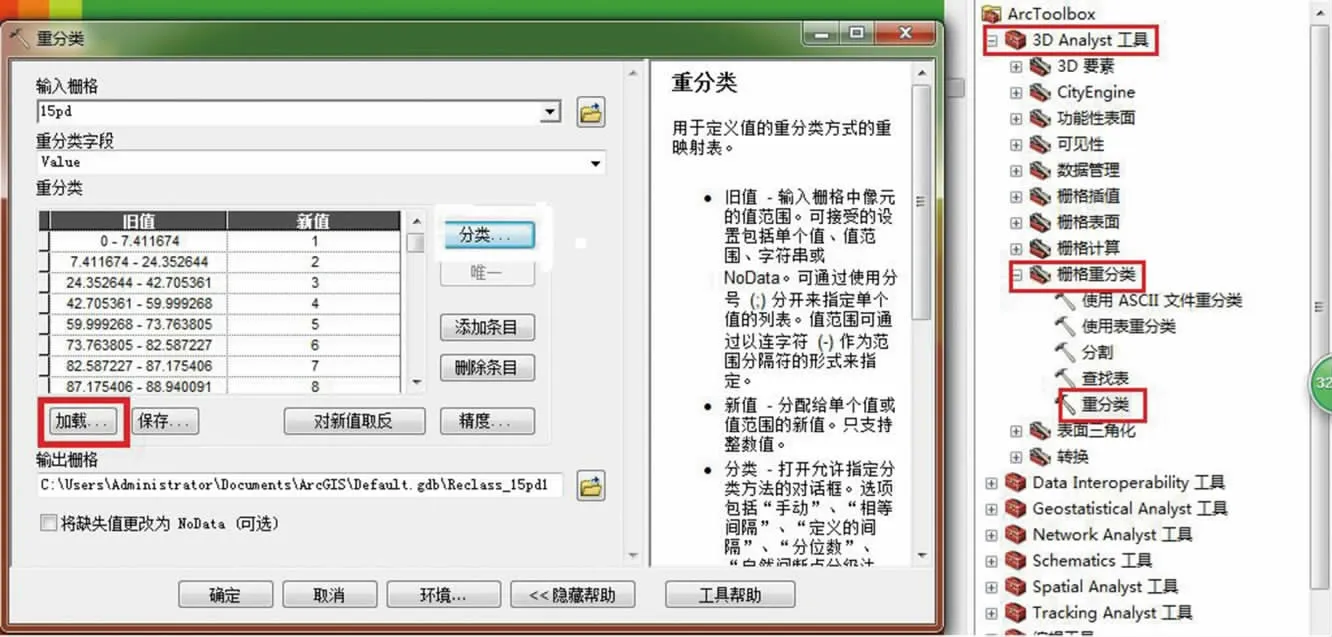

對生成的坡度圖進行分級,用到重分類工具。具體步驟如下:

在ArcGIS軟件中,在“3D Analyst”中找到“重分類”工具,進行坡度柵格數據重分類。(如圖4所示):

圖4 坡度計算

圖5 柵格重分類

在“重分類”工具中,根據《利用DEM確定耕地坡度分級技術規定》要求的分類級別和方法,生成1、2、3、4、5共五類坡度級別的縣級坡度分級柵格數據。(如圖6所示):

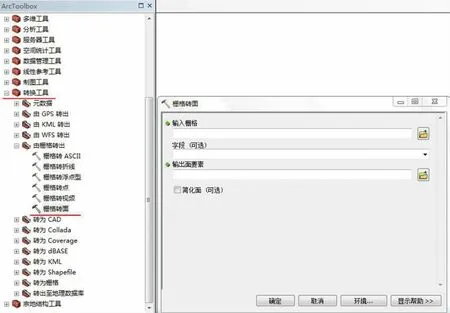

3.5 坡度分級數據矢量化

利用ArcGIS軟件對坡度分級柵格數據進行矢量化處理,生成坡度分級矢量數據。主要是利用ArcGIS“柵格轉面”工具將坡度數據轉為矢量。(如圖7所示):

圖6 坡度值設置

圖7 坡度柵格轉矢量

3.6 坡度分級矢量數據后處理

此項處理主要是坡度矢量數據進行圖斑綜合、拓撲重建、數據裁切等操作。

3.6.1 圖斑綜合

將圖上面積小于30mm2的坡度分級圖斑按坡度級就低不就高原則并入鄰近圖斑。

(1)消除圖上面積小于30mm2的所有圖斑;

(2)小面積圖斑合并時首先與坡度級低的鄰近圖斑逐級合并,如果鄰近圖斑的坡度級沒有小于本圖斑的,與坡度級高的鄰近圖斑逐級合并,以保證消除小面積圖斑;

(3)如果小面積圖斑位于界線接邊處則不予處理。

3.6.2 線狀圖斑合并

線狀坡度圖斑如果寬度小于或等于1個格網,則按將其與相鄰圖斑合并。

3.6.3 矢量數據裁剪

利用縣級界線對坡度分級矢量數據進行裁剪,生成以縣為基本單位的坡度分級矢量數據。

利用ArcGIS軟件的“裁剪工具”對坡度分級矢量數據進行裁剪。(如圖8所示):

圖8 矢量數據裁剪

3.7 元數據制作

元數據是關于坡度圖生產過程的說明,是坡度圖制作不可分離的一部分,貫穿任務下發、資料收集整理、坡度圖生產制作、數據檢查驗收和成果匯交等各個環節。

(1)元數據反映數據生產全過程,由作業員及檢查員分別填寫;

(2)元數據根據DEM數據源的不同進行區分;

(3)元數據中的圖名、行政轄區本次內容填寫空值,同時增加縣級行政區劃名稱、縣級行政區劃代碼字段,全面反映坡度圖生產的過程。

3.8 數據接邊

縣級坡度矢量數據之間必須經過接邊處理,包括圖形接邊和屬性接邊,接邊限差不超過2個格網。接邊之后坡度分級矢量數據縣區之間應保證圖形數據連續、光滑,不得進行硬接邊,避免出現尖角現象;同時接邊處應進行屬性接邊,確保屬性信息的一致性。

3.9 數據整理

對數據進行格式轉換、拓撲檢查等處理,檢查要素代碼、數據層屬性結構等是否符合要求。

坡度分級矢量數據應進行拓撲檢查,避免出現圖斑重疊、圖斑空隙,避免出現有洞的多邊形內環和外環之間共點或共線或者同一多邊形多個局部頂角相交的情況。檢查坡度分級矢量數據是否有多余、缺失字段;檢查數據字段結構是否正確(是否為空,字段長度等)。

4.數據檢查

主要采用人工檢查和人機交互方式檢查。利用ArcGIS軟件,人工檢查圖上面積小于30mm2的坡度分級圖斑是否按照規定的原則并入鄰近圖斑;人工檢查線狀坡度圖斑寬度小于或等于1個網格尺寸的是否合并至相鄰圖斑中;人工檢查坡度分級數據與坡度分級柵格數據空間位置偏移是否滿足規定要求;檢查縣區間坡度分級矢量數據是否進行接邊處理,接邊處限差是否符合技術規定和設計要求。

4.1 屬性精度

檢查坡度分級矢量數據圖斑綜合的正確性、圖斑分級屬性的正確性、接邊處坡度級別的正確性,主要采用人工檢查和人機交互方式檢查。

4.2 完整性

采用人工檢查和人機互查方式檢查坡度分級矢量數據是否有多余及遺漏。

4.3 邏輯一致性

通過人工檢查和人機互查方式檢查坡度分級矢量數據文件組織目錄、文件格式、文件有效性及命名規則是否符合要求;檢查坡度分級矢量數據拓撲定義、面重合等是否符合技術規定和設計要求。

4.4 時間精度

通過人工檢查制作坡度圖的原始DEM數據的來源及應用是否符合技術規定和設計要求。

4.5 附件質量

主要通過人工檢查方式檢查坡度分級元數據的內容錯漏;相關專業技術設計書、技術補充規定、技術總結等文檔資料的各項內容完整性、正確性、權威性是否符合技術規定和設計要求。

5.結束語

本文研究了第三次國土調查坡度圖制作的技術要求,針對生產工期緊、任務重,總結出了利用ArcGIS軟件進行坡度圖制作的技術方法,推動了遼寧省第三次國土調查坡度圖制作的順利進行,對正在開展的全國第三次國土調查具有一定的參考意義。