中藥聯合熊去氧膽酸治療原發性膽汁性膽管炎臨床療效Meta分析*

游麗萍 鄭 超 張景豪 諸炳驊 高月求 孔曉妮 孫學華 楊婉鳳

上海中醫藥大學附屬曙光醫院肝病科 (上海,200120)

原發性膽汁性肝硬化(PBC)于2015年正式更名為原發性膽汁性膽管炎( PBC)[1],常見于中老年婦女,以乏力、皮膚瘙癢和黃疸,堿性磷酸酶(ALP)及γ -谷氨酰轉氨酶(GGT)含量升高、抗線粒體抗體( AMA)陽性等為主要臨床特征[2]。隨著對本病認識的加深及對AMA檢測的普及,PBC的發病率和檢出率逐漸上升[3,4]。熊去氧膽酸(UDCA)是美國食品藥品監督管理局( FDA)批準用于治療PBC的一線用藥,但仍有30%~40%患者對UDCA應答欠佳[4~6]。雖然我國傳統醫學沒有PBC疾病名稱,但中醫以辨證論治為主,在治療“黃疸”、“脅痛”和“虛勞”方面有獨到之處[7]。近年來,我國許多醫務工作者在UDCA治療的基礎上通過辨證論治加用中藥對改善患者癥狀和預后取得了良好療效[8]。本研究采用Cochrane系統評價方法對已發表的隨機對照試驗文獻進行Meta分析,探討中藥聯合UDCA治療PBC的臨床療效,以指導臨床。

1 資料與方法

1.1 文獻來源 Cochrane Library、Pub Med、中國期刊全文數據庫 (CNKI) 、中文科技期刊全文數據庫(VIP) 、萬方醫藥期刊全文、中國生物醫學文獻數據庫(CBM)及學位論文數據庫等。

1.2 檢索策略 檢索詞為“原發性膽汁性肝硬化、原發性膽汁性膽管炎、隨機對照試驗、中藥、中草藥、中成藥”等,英文檢索詞為“primary biliary cirrhosis,ran-domized clinical trial,ursodeoxycholic acid,traditional Chinese medicine”,檢索期刊年限:建庫之日到2017年12月。

1.3 文獻納入標準 ①研究類型:隨機對照試驗,無論是否使用盲法。②研究對象:治療組與對照組基線均衡。納入的患者根據美國肝病學會(AASLD) 2000年發表的PBC建議診斷程序或2009年更新的PBC診斷標準指導建議進行診斷。③干預措施:治療組患者干預措施為中藥聯合UDCA,中藥包括湯劑和中成藥;對照組患者為單用UDCA。兩組患者同時接受其他治療,但應具有可比性。其他治療是指:合理飲食、保肝降酶及對癥支持等治療措施,但不包括免疫抑制劑、激素等特殊治療措施。④UDCA劑量:均為13~20 mg/kg/d。⑤療程:均為24周。⑥療效評價:參照邱德凱《自身免疫性肝病基礎與臨床》制定:[9]A完全反應:癥狀顯著改善,肝生化指標在治療第1個月改善50%以上,在24周內AST和GGT、ALP水平持續下降到正常上限的兩倍以內,或48周肝生化指標恢復正常,維持治療時持續正常24周;B部分反應:經過標準治療仍未達到滿意的緩解者,這些患者的臨床癥狀、實驗室檢查結果和組織學改變,有部分改善;C無反應:臨床癥狀、實驗室或組織檢查惡化;D復發:完全反應后,癥狀重現以致需加強治療,并且伴血清AST和GGT、ALP水平升高。

1.4 文獻篩選、數據提取 用EndNote軟件去重、篩選、管理文獻,由兩名評估員獨立進行文獻篩選并提取所需資料。依據CONSORT STARTE 22條國際RCT報告標準和Cochrane國際協作網的評估人員手冊,最終納入6項隨機對照試驗文獻。

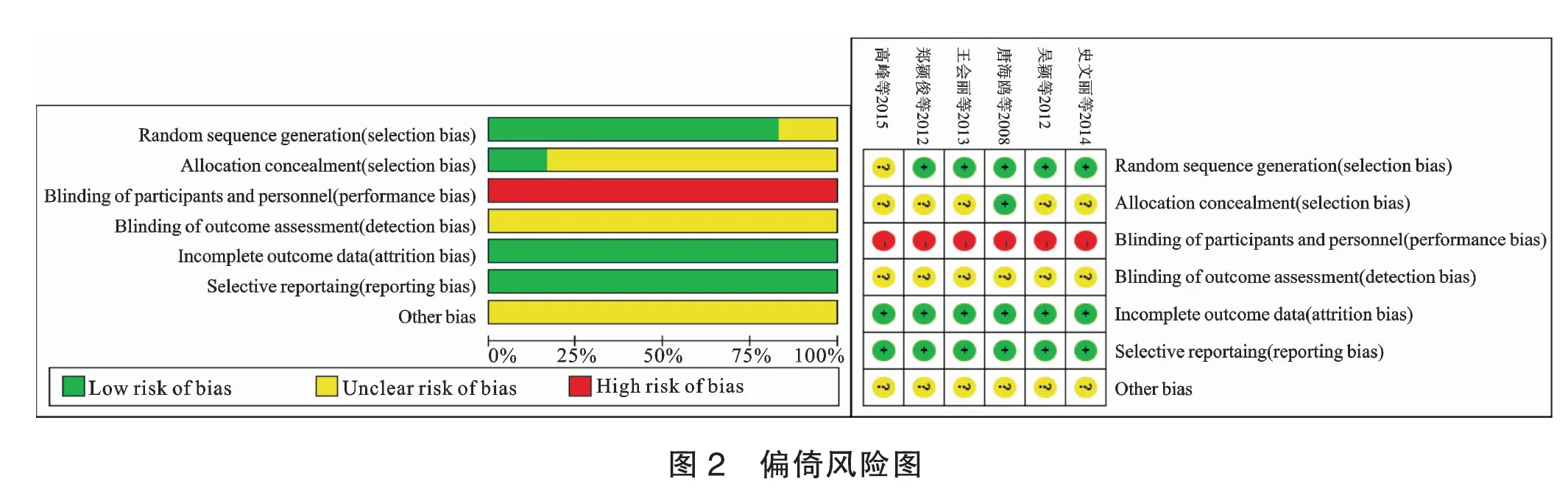

1.5 納入研究的偏倚風險評價 根據Cochrane協作組織推薦的“偏倚風險評估”工具,對納入研究的隨機序列生成(Random sequence generation)、分配隱藏(Allocation concealment)、對研究者和受試者施盲(Blinding of participants and personnel)、對研究結局的盲法評價(Blinding of outcome assessment)、結局數據完整性(Incomplete outcome data)、選擇性報告試驗結果(Selective reporting)和其他來源等進行偏倚風險評估。每項指標由“低風險偏倚”、“不明確風險偏倚”、“高風險偏倚”來判定。

1.6 統計學方法 用RevMan.5.3軟件進行分析,計數資料采用優勢比(OR),結果以95%的可信區間(CI)表示。計量資料采用均數差(MD)及其95%可信區間CI表示干預結果。用Q值統計量檢驗和I2檢驗評價納入試驗的異質性。統一采用隨機效應模型分析,當研究存在異質性時,則進一步做敏感性分析探索異質性來源。采用倒漏斗圖視覺評估納入文獻資料的分布狀態并對發表偏倚進行識別。

2 結果

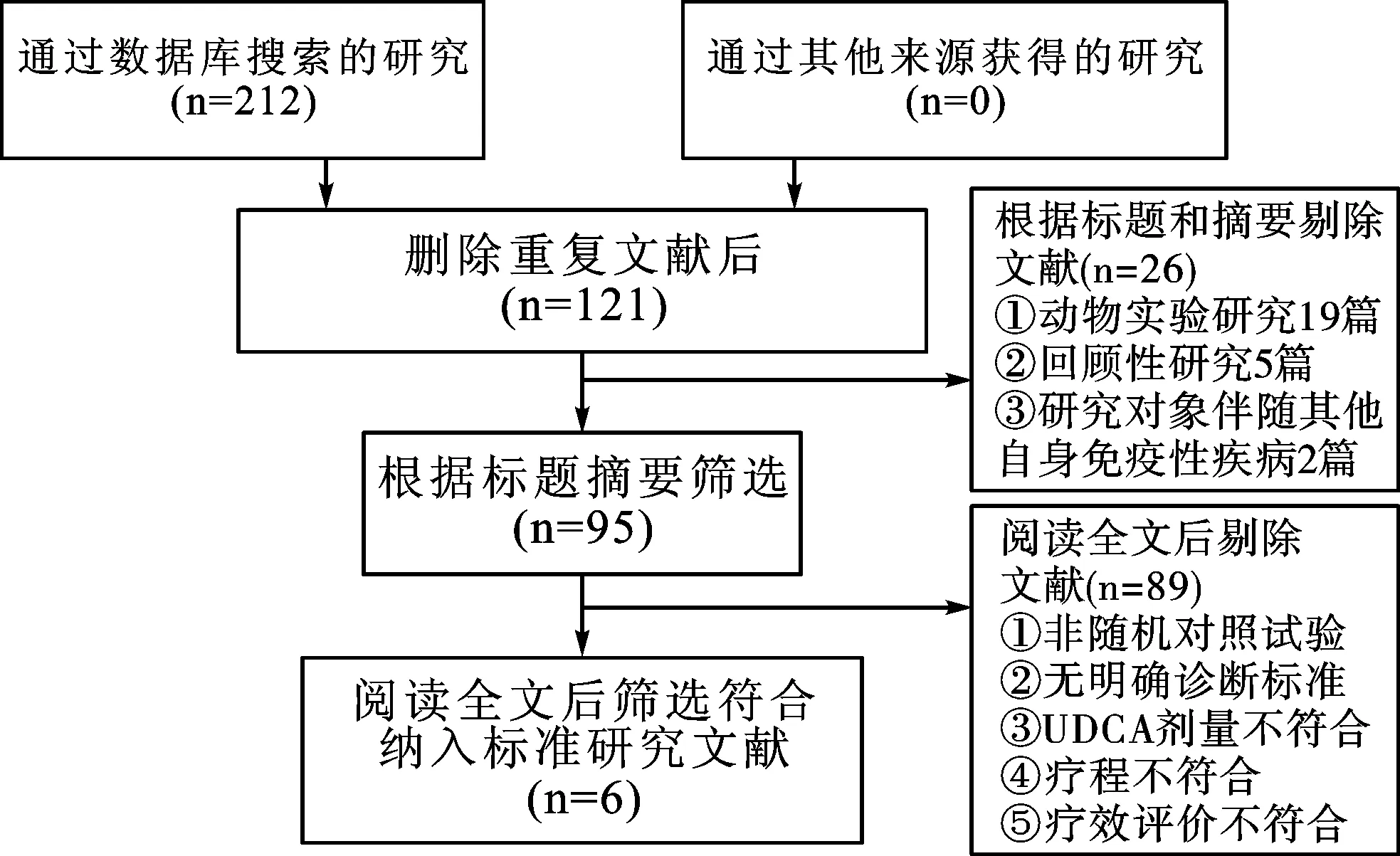

2.1 文獻檢索結果 初步篩選后得到可能符合標準的文獻共121篇,根據標題和摘要排除動物實驗、回顧性研究、研究對象伴隨其他自身免疫性疾病后共95篇,閱讀全文根據納入標準最后納入文獻6篇。見圖1。

圖1 PRISMA流程圖

2.2 納入研究的RCT特征 6項研究文獻[10-15]共納入401例患者,其中治療組201例,對照組200例,病例診斷均符合2000年或2009年AASLD發表的PBC診斷指南中的標準,治療組患者采用中藥聯合UDCA治療,對照組患者單用UDCA。兩組患者在年齡、性別和生化指標方面具有平衡且可比較的基線,滿足隨機對照原則,治療周期為24周,且療效評價標準一致。見表1。

表1 納入研究文獻基本特征比較

2.3 偏倚風險評價 根據偏倚風險圖(彩插頁圖2)總結,納入研究中僅1項[10]未描述具體隨機方法,其余均提及和描述隨機方法,僅1項[12]采用將隨機化的治療序列放在不透光密封的信封里進行隱藏,其余均未提及分配隱藏,因此文獻中的隨機序列選擇普遍為低風險,分配隱藏普遍為不確定風險。所有研究均未提及受試者盲法,這與中藥服用方法的特殊性以致難以達到雙盲的設計要求有關,故評為高風險偏倚。因無法獲得研究的注冊方案,根據方法學和結果進行查看,尚且認為納入的研究具有良好的結局數據完整性,可獲得研究方案并且報告了預先申明的結果,故隨訪偏倚和報告偏倚評為低風險偏倚。因無法判斷其他偏倚來源,故評為不明確風險偏倚。

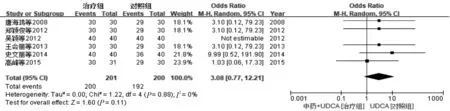

2.4 療效評價的Meta分析 6項[10-15]RCT均提及療效,其中治療組201例,對照組200例。將完全反應和部分反應定為有效,治療組200例有效,對照組192例有效,其中1項[14]為無效結局研究,經Meta檢驗各研究間同質性良好(I2=0%,P=0.88),結果顯示治療組患者有效率高于對照組,但差異無統計學意義[OR=3.08,95%CI(0.77,12.21)P=0.11],見圖3。

圖3 兩組患者總有效率對比分析森林圖

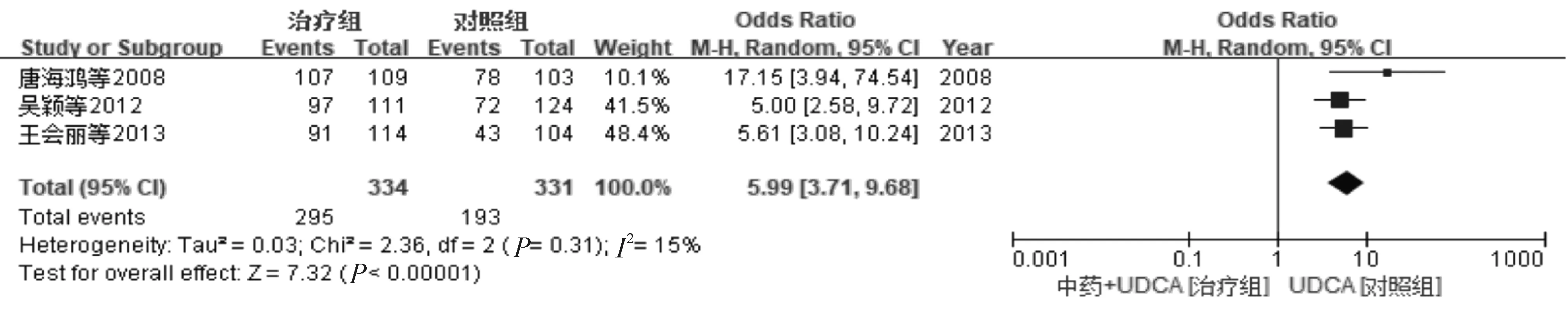

2.5 臨床癥狀改善率的Meta分析 3項[11,13,14]研究根據癥狀改善人數進行統計,癥狀改善人數=癥狀1改善人數+癥狀2改善人數+……+癥狀N改善人數,總人數=癥狀1出現人數+癥狀2出現人數+……+癥狀N出現人數,進行Meta分析,各研究間同質性良好(P=0.31,I2=15%)。結果顯示兩組患者臨床癥狀改善率比較,差異有統計學意義[OR=5.99,95%CI(3.71,9.68),P<0.05],見圖4。

圖4 兩組患者臨床癥狀改善比較森林圖

2.6 ALP的Meta分析 5項[11-15]RCT比較了ALP,病例共340例,治療組170例,對照組170例,經Meta檢驗存在中度異質性(P=0.12,I2=45%),差異有統計學意義[MD=-27.10,95%CI(-31.99,-22.21),P<0.05],見圖5,結果表明中藥聯合UDCA比單用UDCA更能降低患者血清ALP水平。進行敏感性分析,剔除史文麗的研究后,異質性下降(I2=0%),結論未改變[MD=-23.76,95%CI(-29.39,-18.13),P<0.05]。

圖5 兩組患者治療后ALP比較森林圖

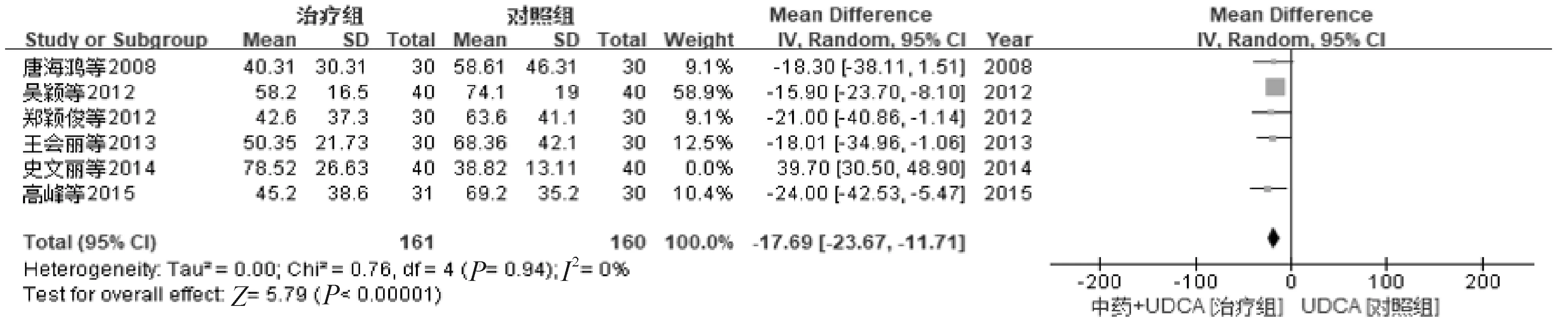

2.7 GGT的Meta分析 6項[10-15]RCT比較了GGT,病例共401例,治療組201例,對照組200例,經Meta檢驗研究間存在高度異質性(P=0.13,I2=95%),進行敏感性分析,剔除史文麗的研究后,異質性下降(I2=0%),差異有統計學意義[MD=-17.69,95%CI(-23.67,-11.71),P<0.05],見圖6。治療組患者GGT下降幅度比對照組更明顯。

圖6 兩組患者治療后GGT比較森林圖

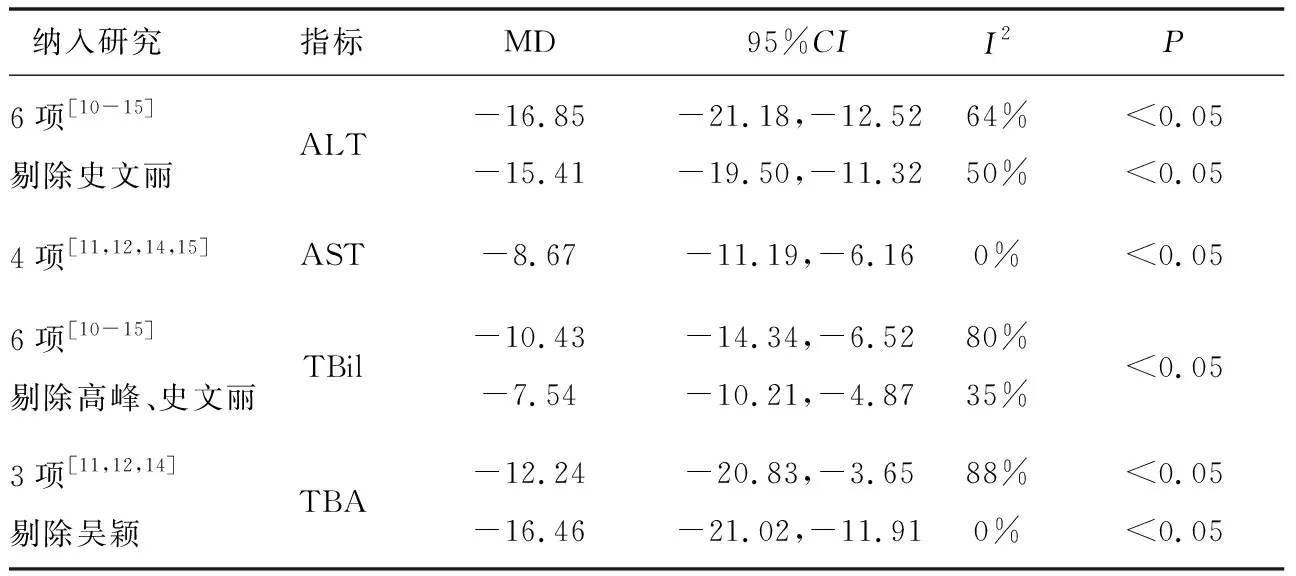

2.8 ALT、AST、TBil、TBA的Meta分析 對具有ALT、AST、TBil、TBA數據的研究進行數據采集,Meta檢驗結果表明,中藥聯合UDCA組患者血清ALT、AST、TBil、TBA水平下降比單用UDCA組患者更明顯。通過敏感性分析剔除相關文獻后異質性均下降,但結論未改變,見表2。

表2 納入文獻中患者4項指標在治療后的Meta及敏感性分析比較

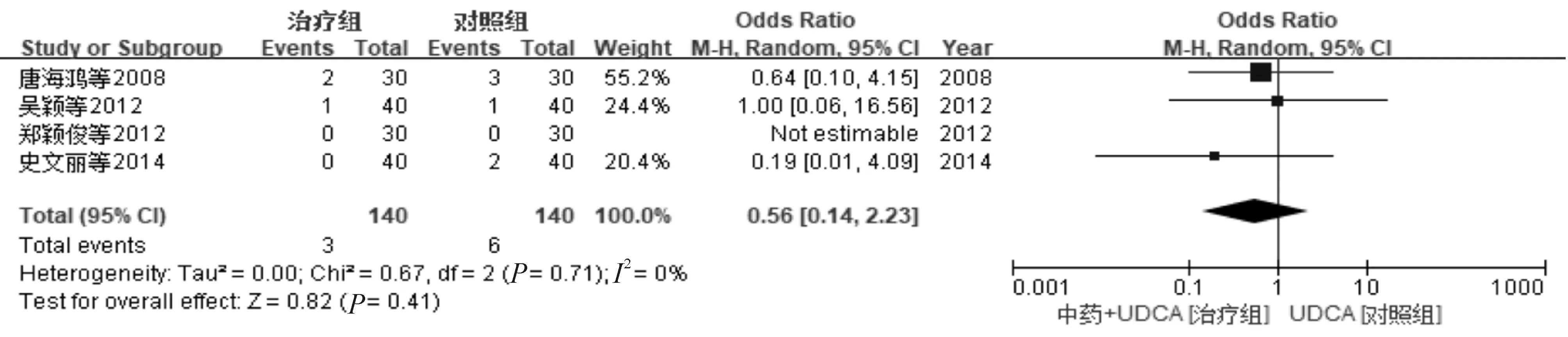

2.9 復發率的Meta分析 根據療效評價標準對復發率的定義,有4項[11,12,14,15]研究記錄了復發人數,其中1項[15]為無效數據研究,對其余3項進行Meta檢驗各研究間同質性良好(I2=0%,P=0.71),治療組復發率低于對照組,但差異無明顯統計學意義[OR=0.56,95%CI(0.14,2.23),P=0.41]見圖7,結果顯示中藥聯合UDCA的治療組患者復發率與單用UDCA組無差異。但由于樣本量太少,該結論不可靠。

圖7 兩組患者復發率比較森林圖

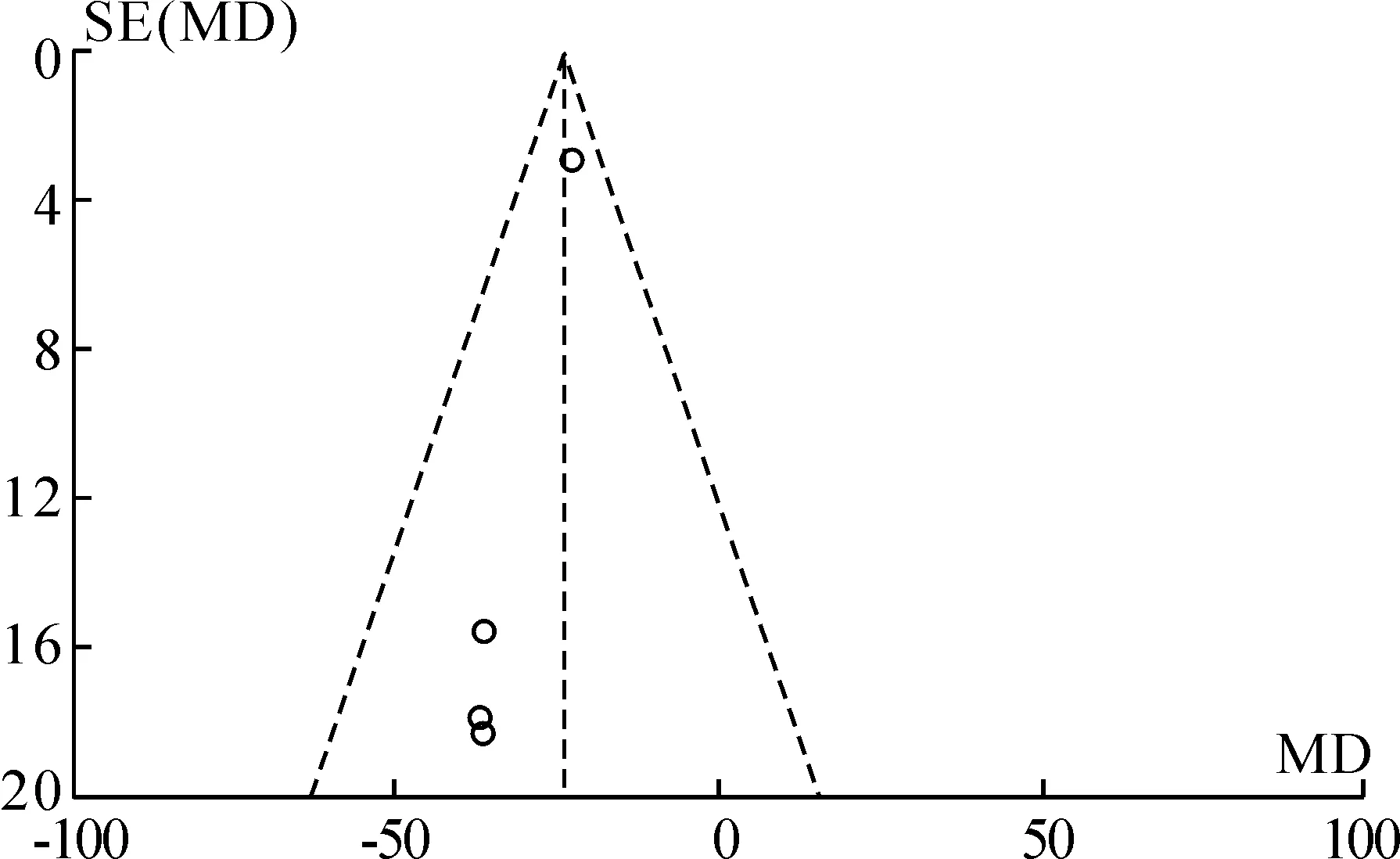

2.10 發表偏倚分析 納入的6項研究樣本量60~80,為小樣本研究,漏斗圖的形狀無法完全顯示見圖8,因此無法評判納入研究的發表偏倚。

圖8 偏倚分析漏斗圖

3 討論

Meta分析結果顯示,中藥聯合UDCA療法在24周內對改善患者臨床癥狀以及肝細胞壞死、膽汁淤積等生化指標等方面,比單用UDCA療法更有效,這與大多數臨床研究結果基本一致,尤其是在改善患者癥狀方面。就病情反復方面,結果顯示治療組與對照組之間無差異。目前關于中醫藥治療PBC的研究療效指標判定大部分為一些近期指標,觀察死亡率相關研究很少,納入研究中僅2項[12,14]有隨訪記錄,且觀察時間有限,最長隨訪時間為3年,隨訪資料結果中可以發現減藥量與停藥可導致復發,提示中西醫聯合用藥治療PBC患者仍需要長期維持治療,但目前仍沒有明確的療程,還需要建立長期系統隨訪來明確療程和評估遠期療效。在評估部分效應指標時,納入的研究之間存在中、高度的異質性,表明研究之間存在不小的差異性。但通過敏感性分析剔除引起異質性相關研究再進行合并效應值后95%可信區間縮小,結論未發生改變,使Meta分析具有更好的穩健性。從風險偏倚結果可發現納入的RCT在分配隱藏、施盲、盲法評價等研究設計原則上有明顯的不足,并且樣本量普遍偏小,因此方法學上的異質性是導致研究異質性的可能來源之一。

祖國醫學沒有PBC病名、病因及發病機制,但根據病程及臨床癥狀表現可歸入“黃疸”脅痛”“鼓脹”“虛勞”等范疇。病因主要與先天不足和后天失養有關;病位主要涉及肝、脾、腎;病性多虛實夾雜。中醫藥可發揮其辨證論治、整體觀念、綜合調理的優勢,從而起到良好的治療效果。但方藥因人而異導致臨床變異性較大,研究達不到國際循證醫學評價標準,加上試驗設計方案不夠規范,樣本量偏低,缺乏真正的隨機對照雙盲試驗等,均導致無法進行大規模的系統評價。本研究只能作為評價中藥對治療PBC療效的線索及參考,日后必須加強高質量的臨床試驗研究加以驗證。