原發性肝癌患者 B超檢查指標與肝動脈栓塞術療效及早期復發的相關性

王文清

山東省菏澤市中醫醫院超聲科 (山東 菏澤,274000)

原發性肝癌(PHC)患者起病過程較為隱匿,早期缺乏典型的臨床癥狀,多數患者被確診時已為中晚期[1,2]。目前,手術切除和介入化療是治療PHC的常用方法,其中手術切除在早期治療中取得了較好療效,介入化療是臨床針對晚期肝癌進行治療的主要手段[3-5]。隨著近年來醫學水平的提高以及醫療材料的發展,經肝動脈導管化療栓塞在PHC臨床治療中取得了較好成效[6-7]。盡管該法臨床療效較好,但術后復發和轉移仍然是臨床面臨的難題,本研究旨在探討B超檢查指標與PHC肝動脈栓塞術療效及早期復發的相關性,為臨床提供參考。

1 資料與方法

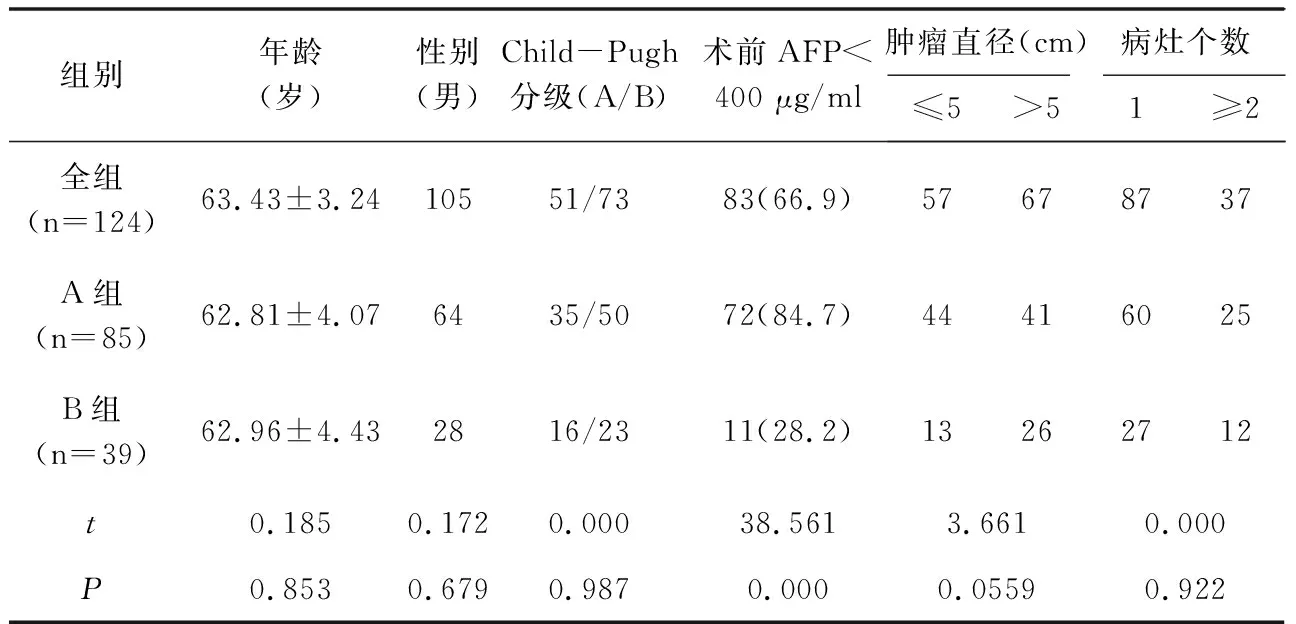

1.1 一般資料 回顧性分析2012年4月至2014年7月在我院接受治療的124例PHC患者的臨床資料,記錄患者年齡、性別、Child-Pugh分級、術前AFP、腫瘤直徑、病灶個數等基礎資料,所有患者均接受B超檢查。根據入組患者預后情況分為預后不良組(A組)和預后良好組(B組)。

1.2 納入與排除標準

1.2.1 納入標準 ①入組患者均經影像學、病理檢查確診為PHC,因身體原因不能或不愿接受手術治療而接受肝動脈栓塞術治療的患者;②入組患者Child-Pugh肝功能評分為A或B級,KPS評分≥70分;③入組患者均對本研究知情同意,且均有完整的病例資料及隨訪資料。

1.2.2 排除標準 ①伴有嚴重心、肺、腎功能不全的患者;②伴有繼發性肝癌或其他類型腫瘤者;③癌細胞遠處轉移較多,預期生存期不足3個月者;④伴有不同程度凝血功能障礙者。

1.3 B超檢查方法 分別在治療前后對患者進行B超檢查,檢查前要求患者空腹8~12 h。由2位具有5年以上工作經驗的影像學醫生獨立對B超影像圖片進行分析,僅告知醫生:患者為肝動脈栓塞治療后2周及1個月復查,其他臨床資料均不提供。要求每位司檢者應用5分信度法分別記錄每位患者TACERFA術后的病灶情況,包括“肯定沒有、可能沒有、不清楚、可能有、肯定有”5種可能。

2 結果

2.1 一般資料 兩組患者年齡、性別、Child-Pugh分級、病灶個數差異無統計學意義(均P>0.05)。B組患者術前AFP<400 μg/ml的所占比例顯著低于A組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者一般資料比較

2.2 兩組患者治療前后B超指標比較 B組患者肝動脈內徑、肝動脈收縮期峰值、腫瘤直徑均高于A組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組患者治療前后B超指標比較

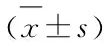

2.3 B超指標與PHC患者預后的相關性 肝動脈內徑、肝動脈收縮期峰值和腫瘤直徑等B超檢查指標與PHC患者預后均呈現顯著負相關(均P<0.05)。見表3。

表 3 B超指標與PHC患者預后的相關性

2.4 B超對病灶復發的診斷結果 B超診斷復發病例88例,其中5例為假陽性,未復發病例36例,其中2例為假陰性。ROC曲線分析顯示,B超對PHC肝動脈栓塞治療后早期復發診斷的曲線下面積為0.832。B超對早期復發的靈敏度、準確度、特異度分別為0.943、0.951、0.922,Kappa值為0.866。

3 討論

PHC是目前我國發病率居于前五位的消化系統惡性腫瘤之一,該病在發病早期不易確診,在中晚期治療難度較大,臨床療效欠佳[8]。經導管動脈化療栓塞術是應用血管介入術將化療藥物輸送至癌癥病灶,主要適用于臨床因身體原因無法采取肝臟切除術或患者不愿接受手術治療的情況[9,10]。目前臨床對肝癌患者病情進行評估的影像學方法包括B超檢查、彩色多普勒超聲、磁共振彌散加權成像等[11,12],其中肝臟超聲檢查是一種無創檢查方法,對人體組織影響較小,具有經濟、操作簡單、普及率高等優點。因此評估B超檢查指標對PHC肝動脈栓塞術療效及早期復發的相關性具有較高的臨床價值。

肝動脈化療栓塞術利用肝癌組織對栓塞劑具有特殊滯留作用的特點,可以保證各種化療藥物在患者體內以緩慢的速度向肝癌組織釋放,并逐漸發生藥效[13,14],從而在保證對肝癌血流供應予以有效阻斷的同時,對腫瘤細胞予以有效地殺滅,達到理想的治療效果。治療后,在栓塞以及化療藥物的作用下,腫瘤的動脈腔明顯變窄,甚至出現閉塞現象,進而導致腫塊縮小,肝動脈內徑以及肝動脈收縮期峰值隨之明顯下降。

本研究結果表明,B組患者肝動脈內徑、肝動脈收縮期峰值、腫瘤直徑均高于A組,提示B超指標可在一定程度指示PHC患者肝動脈栓塞術治療的預后。本研究顯示,肝動脈內徑、肝動脈收縮期峰值和腫瘤直徑等B超檢查指標與PHC患者預后均呈現顯著負相關。上述結果表明B超可對PHC患者肝動脈栓塞術后早期復發情況進行預測。超聲顯像能夠顯示腫瘤實質性暗區,彩色多普勒血流能夠對進出腫瘤組織的血液情況進行評估,并可根據病灶血流情況對腫瘤的良性、惡性進行鑒別。治療后,應用B超對患者進行檢查,可了解腫瘤體積變化,分析回聲類型。同時多普勒超聲能夠分析動脈收縮期峰值的變化情況,有助于評估患者預后。根據5級評分法,結合ROC曲線計算結果,說明B超診斷早期復發與金標準具有較高的一致性,表明通過B超指標可較好評估PHC患者的預后。

B超檢查能夠明顯觀察到腫瘤的實質性暗色區域或光團,肝臟的形態明顯發生改變,呈現出肝癌的特征性圖像,通常在邊緣可見暈圈。對于PHC患者的腫塊內部具有較多的血流,血流不規則迂曲行走,一般可呈搏動性動脈型頻譜,處于進展期的患者供應動脈明顯增粗,血流量增多,病灶內部可見點狀、簇狀、分支狀。由于在腫瘤的周圍和內部的血流均明顯增加,進一步使肝臟固有動脈擴大增寬,使得血流速度加快,峰流速度加快,因此病情嚴重患者B超檢查指標會發生相應變化,可用于評估病情[15]。