云南大理重金“懸賞”福壽螺

據中新網報道,近年來,洱海流域內的水田、濕地、湖濱帶均已發現福壽螺。為徹底清除福壽螺,確保生態系統安全,大理市人民政府已發布通告,在洱海流域全面開展福壽螺防控工作,打響消滅福壽螺的“人民戰爭”。

此次消滅福壽螺“人民戰爭”自7月4日起全面啟動,2020年11月底前全面完成第一次清除工作;采取人工清除方式摘除福壽螺卵塊,不得使用化學藥劑。

為鼓勵全市民眾參與行動,大理市政府提出:對主動將福壽螺螺卵交屬地鎮政府(街道辦事處)的,將按螺卵40元/公斤的價格給予補助獎勵。

福壽螺原產中美洲的熱帶和亞熱帶地區,有“巨型田螺”之稱,其食量大、繁殖力強,極易破壞當地濕地生態系統和農業生態系統;食用未充分加熱的福壽螺,會引起廣州管圓線蟲等寄生蟲感染,產生頭痛、發熱、頸部僵硬等癥狀,嚴重者可致癡呆,甚至死亡。福壽螺在2003年被國家環保總局列為首批入侵中國的16種危害最大的外來物種之一。

同時,大理市政府強調,洱海一級保護區、二級保護區內禁止放生或丟棄非本地水生物種。

有研究稱酸雨已成塑料雨

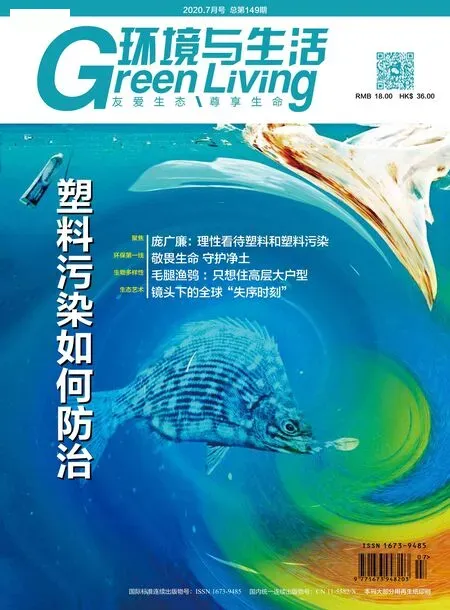

發表在美國《科學》期刊上的一項研究稱,美國研究人員收集了14個月的雨水和空氣樣本,計算出美國西部11個保護區每年降落了超過1000噸的微塑料顆粒,相當于1.2億多個塑料瓶。論文主要作者、猶他州立大學環境科學家杰尼斯·布拉尼稱,這個數字之大令人吃驚。他們計算的保護區面積占美國總面積的6%。

研究證實了微塑料顆粒遍布世界各地的可怕現實。它們通過廢水流入海洋,滲透到深海生態系統,隨海風吹落到陸地。包括所謂的純凈區域,如北極或法國比利牛斯山脈。如今在美國西部,乃至世界其他地區,酸雨正以塑料雨的形式落在大地之上。

與二氧化硫和一氧化氮的排放相比,塑料雨可能更具隱患性。即使在最偏遠的環境中,微塑料也無處不在,發展成令人震驚的污染能力。

多地再現瀕危物種桃花水母

據澎湃新聞報道,近日,海南省五指山市市民在一處廢棄水井里發現了疑似桃花水母的水生物種。在現場可以看到,拇指般大小的微小生物時不時地漂浮在水面,其體態晶瑩透亮,如絲綢般柔軟,身體周邊長滿了觸角,像透明的小傘在水中一張一縮上下飄蕩著。五指山市農業農村局相關工作人員初步判定,在水井內發現的水生物種是桃花水母。另據江西《江南都市報》報道,7月初在廬山西海風景區也出現大量桃花水母。

據了解,桃花水母是一種瀕臨絕跡、古老的腔腸動物,最早誕生于約5.5億年前,是名副其實的“活化石”,有“水中大熊貓”之稱。桃花水母個頭最長兩厘米左右,通體透明呈白色,生長于溫帶淡水中,在水中游動時,宛若漂浮的桃花瓣。桃花水母在每年清明節前后桃花盛開時及七夕前后出現,一般很難見到,大量出現更是罕見。它們對水環境的要求極高,適宜其生存的水域必須無毒無害、潔凈,且多呈酸性。