父母代肉種母雞飼養管理的四個關鍵點(下)

陳合強

中圖分類號:S831.4 ? ? 文獻標識碼:C ? ? 文章編號:1673-1085(2020)6-0019-07

3 ?從16周到開產前期

這時期的目標是為光照刺激到產蛋做好準備。使用顆粒破碎料或粗粉料(玉米粉碎大小為1000~1500μm),累計攝入最好的雞群料量為5.8~6.1kg/只;飼料能量為11.72MJ(11.51~11.93MJ)、粗蛋白15%(14%~16%)、可消化賴氨酸0.63%(0.58%~0.65%);喂料方式采用5-2限飼或6-1限飼。關注細節,12周后根據周增重重新繪制平行于標準體重的曲線,不能出現鋸齒狀的生長發育曲線。16~20周飼料增幅應達標,確保期間體重增幅達到36%。前期雞只體重小,17周之后開始接近標準體重;小胖雞生產性能低。

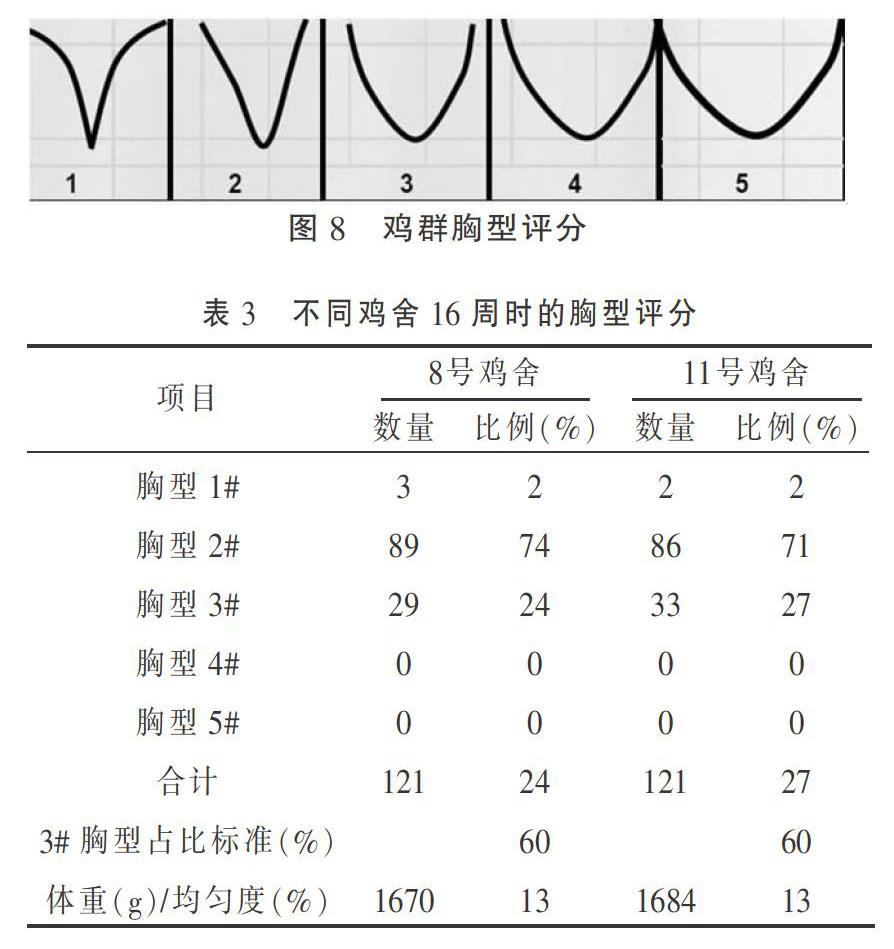

3.1 ?達到正確的胸型 ?在不同周齡要對雞群進行胸型評分(圖8),12周胸型評分應60%達到2#和40%達到3#;16周胸型評分應60%達到3#和40%達到2#(表3);20~21周胸型應達到3~4#且恥部脂肪沉積>90%,至少95%的母雞需要達到(表4)。

3.2 ?不同的加料模式結果不同 ?加料模式影響體重發育(圖9),導致母雞體重偏離標準的飼喂模式,如早期過度喂料會使胸型超標、育成中期喂料不足造成增長停滯、育成后期加料太晚和太多導致增重過晚,不恰當的飼喂模式會使脂肪和身體儲備減少,開產延遲,造成公母雞性成熟不同步,雙蛋黃比例高,體重更大,需要更多的飼料,地面蛋偏多,高峰低,持續性較差。

種雞不具備產蛋條件,因此死淘更高,原因如發生腹膜炎、脫肛、脂肪肝、SDS(猝死綜合征)等,產蛋更少,孵化的苗雞更少。因此,應避免雞群在12周和16周出現過瘦的雞,21周時的胸型達到4#(圖10),24周時的腹部和恥骨上要有一定的脂肪沉積(圖11)。

3.3 ?光照 ?目前雞舍多采用節能環保的LED燈光,其中2000~3000K是暖光(紅)、3000~4000K是自然光(白)、4000~7000K是冷光(綠/藍),藍光短波不能很好穿透頭骨,紅光長波有很好的穿透力,能穿透頭骨;育成期采用暖光或自然光即3000~4000K能控制啄羽和過激行為,產蛋期用暖光應小于3000K。

3.4 ?適時加光 ?最少有90%的母雞需滿足上述4個特征中至少3個特征時才能視為狀況合適:①雞冠肉髯發育良好;②體重達到2530~2540g和胸型達標(3#和4#的胸型至少要達到90%);③恥骨間距2指(圖12)和換羽剩下2~3根;④足夠的脂肪沉積。建議的加光程序見表5,同時應注意不同的品種或品系加光時間也不盡相同,視實際情況適當調整。因恥骨不能很好地反映多少脂肪被沉積在腹腔里,可使用脂肪血管來決定脂肪的沉積,但一般在25周進入產蛋期以后才開始使用;看到明顯的脂肪血管說明雞只有良好的脂肪沉積(圖13),這時可進行第一次加光。

4 ?產蛋期加料及高峰后減料

4.1 ?加光后的喂料 ?第一次加光刺激后,將每周的喂料限制改為較少的增加(2~3g/周)直至5%的產蛋率。在20周到見第一枚蛋期間,母雞似乎對大量增加飼料反應不積極。大量增加飼料反而會導致體重的增加,而不是為產蛋做準備(卵巢發育),因此該周齡時要降低飼料增加幅度,會防止產蛋高峰前由腹膜炎引起的高死亡和高的雙黃蛋比例。

4.2 ?減少窩外蛋 ?窩外蛋包括地面蛋和棚架蛋,具有極高被污染的機會,不僅是生產上的損失,還會降低孵化率,影響雛雞質量,也會帶來孵化廳衛生方面的風險。窩外蛋最理想的數目為零,但每批種雞都會有種蛋產在蛋箱外的現象。如果雞群整個產蛋周期窩外蛋的水平超過2%~3%,那就成為一個問題。產蛋初期窩外蛋的數量會稍高一些,但到產蛋高峰窩外蛋的比例應降至1%~2%,若窩外蛋的比例比這個標準高,需進行認真研究,尋求措施解決這一問題。防止窩外蛋最佳實際操作措施主要有通過訓練讓母雞盡早使用產蛋箱、創造良好環境讓母雞產蛋時一直待在產蛋箱內、避免容易誘惑母雞產窩外蛋的地方這三個主要管理方法。實際生產中可對種母雞進行適當的訓練,使其在蛋箱內產蛋,可減少窩外蛋的數量。產蛋期定期讓飼養員按規劃好的路線在雞舍內走動,尤其是在產蛋高峰前,一定要讓雞離開地面,走上棚架,訓練雞只上窩(圖14和圖15)。產蛋期前3周,每天在雞舍走動10~12次,隨后每天至少巡視6次,撿起所有的地面蛋,有助于防止產地面蛋的習慣形成;開產后經常巡視是否有下地面蛋的雞只,如有發現,要把它們輕輕地抱回產蛋箱內。如采用自動產蛋箱,見蛋前及見蛋后每天至少開動幾次自動產蛋箱傳送帶,使雞只適應設備的聲音和震動。使用自動集蛋系統,減少破蛋損失,降低感染風險。

4.3 ?見第一枚蛋至38周 ?目標是達到最高產蛋高峰。使用顆粒破碎料或粗粉料(玉米粉碎大小為1000~1500μm),累計攝入量最好的雞群料量為15~15.7kg;飼料能量11.72MJ(11.72~12.14MJ)、粗蛋白15%(14%~16%)、可消化賴氨酸0.66%(0.60%~0.69%);飼喂方式采用每日喂料,可根據體重和產蛋調整能量水平,見表6。肌胃部攝有的粗石灰石顆粒大小要大于900μm。料量取決于產蛋率,建議的加料模式可見表7。產蛋期,產蛋率從12.04%上升到70.41%,料量從125g加到158g,根據產蛋率上升的幅度,采用連續加料17次的方法加到高峰料量,具體情況見表8,根據表8加料后的體重與標準比較參見表9。一般評價肉種雞生產性能的好壞,以周齡與周產蛋率之和達到119為指標,超過119表明肉種雞的生產性能較好,反之則不好。

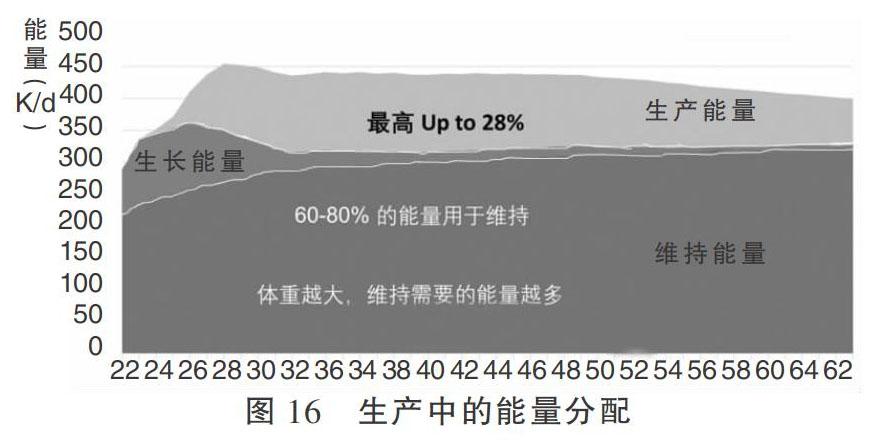

4.4 ?生產中的能量分配 ?按周齡劃分的能量分配由維持、生長和生產三部分組成,60%~80%的能量用于維持;體重越大,維持需要的能量越多;隨周齡增長,生長所需的能量逐漸減少,生產(產蛋)所需能量最高可達28%,之后隨周齡增長逐漸降低,見圖16。

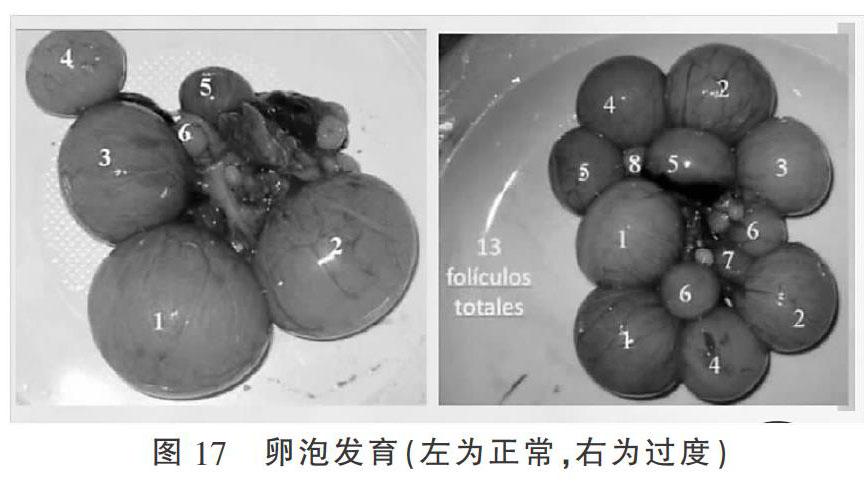

進入產蛋高峰期卵泡數量為6個左右較好,卵泡達到1㎝以上的數量超過8個(圖17)表明料量刺激過大,易導致卵黃性腹膜炎、大腸桿菌感染和死亡率增加(表10)。

表10是喂料過度的例子,該雞群22周體重為2560g,超標準15g,23周開始加光,23~25周連續3周每周都加料6g/只,24周產蛋率為2%,25周達到15%;一般情況下,在加光至產蛋率達到5%以前,正常加料仍應根據體重加料,通常每周加料3g/只,在產蛋率達到5%以后再按產蛋率的上升幅度加料。由于該雞群在23~24周超出標準3g過度加料,26周開始死淘率增加,一直持續到30周后才下降;雙黃蛋比例27~28周也偏高,29周后才趨于正常;同時28周體重也超過標準115g。

產蛋期每1%的死淘等于從20~30周每只入舍母雞損失可孵蛋1.25枚,所以從開始產蛋到產蛋高峰應控制死淘。如果日糧中的能量按11.72MJ(2800大卡)計算,高峰時的體重3.6㎏、產蛋率86%、日增重8.6g、蛋重57.3g,高峰時日采食能量1.904MJ(455大卡),則高峰料量=1.904÷11.72×1000=162.5g,其中維持能量=98.3(每公斤體重維持能量需求)×3.60.75=98.3×2.61=1.076MJ (257大卡),產蛋所需要的能量=86%(產蛋率)×57.3(蛋重)×2.4(產每克蛋重所需的能量)=49.3×2.4=0.494MJ(118大卡),生長所需能量=8.6(日增重)×5.6(生長每克體重所需能量)=0.201MJ(48大卡),雞群活動一般占維持能量的10%~15%(計算時取中間值12.5%),雞群活動所需能量=257×12.5%=0.133MJ(32大卡)。

總產蛋量與增加體重所需的蛋白質與氨基酸的線性關系曲線上,最高點對應的可消化賴氨酸是0.6%左右,賴氨酸含量并不是越高越好,低了也不行;可消化賴氨酸達到0.6%左右時,對體重和產蛋量有益處,過高或過低均沒有好處;建議日糧中的可消化賴氨酸為0.66%,如果飼料攝入量為162.5g,賴氨酸的攝入量為1073mg/d,會取得最好的生產成績;避免低于推薦的最低可消化賴氨酸的量(表11),否則會出現不良后果。

4.5 ?監測吃料時間 ?監測吃料時間的長短,一般粗顆粒1.5~2h、粉料2.5~3h吃完,如果4h料還沒吃完是不正常的,要查找原因。

4.6 ?產蛋后期減料 ?當產蛋率5~7d不增長、吃料時間延長2~3h才吃完時,開始第一次減料;同時需考慮體重增長趨勢(開產到高峰體重增幅16%~18%)、產蛋率下降、環境情況、其它改變等。一般32~40周每2~3周減料1g;40周以后每3~4周減料1g。

4.7 ?體重差異合理 ?確保公母雞在性成熟方面同步,體重方面有合理差異(表12),有助于母雞接受交配,提高交配效率。

5 ?小結

要達到前4周的標準體重以及在前8~10周控制骨架均勻度,需提供優異的管理來獲得良好的雞群均勻度(>85%)。育成雞在16~20周應獲得36%的增重,以便在第一次加光前形成足夠的脂肪沉積和胸肉狀況來獲得正確的生殖器官發育,加光后不要喂料過度,周喂料增加量限制在2~3g,直至達到5%的產蛋率時停止,讓產蛋的雞群保持標準體重,使用品種推薦的飼料配方,以取得優異成績。