后疫情時代,中泰友好仍是主流

覃蕾

隨著疫情放緩,東盟多國逐漸推出“解封”措施。近日,馬來西亞Pemandu機構發布全球新冠肺炎疫情指數報告指出,泰國疫情后恢復正常生產生活的表現在亞洲排名第一、世界第二。在全球疫情嚴峻的形勢下,這無疑是一份亮眼的“成績單”。

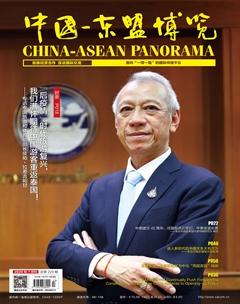

作為中國在東盟的重要經貿合作伙伴,疫情期間泰國在戰“疫”中的表現如何?中泰兩國又是如何鼎力支持彼此?中泰關系發展會受到哪些因素的影響?近日,在廣西民族大學東盟學院舉辦的“東盟快閃”學術沙龍活動上,中國東南亞研究會副會長,北京大學國際關系學院教授、博士生導師,泰國法政大學比里·帕儂國際學院教授楊保筠分享了相關見解。

積極抗疫,“泰”有成效

據泰國新冠肺炎防控中心通報的疫情數據顯示,截至6月18日14時,泰國新冠肺炎累計確診病例3135例,治愈2996例,死亡58例,新增0例。目前泰國疫情形勢向好,各行各業也因此逐步推動復工復產。

楊保筠將泰國的抗疫分為4個階段:第一階段,在2020年1月初至中國農歷新年初一,泰國仍然有大量的中國游客,公共場所尚未采取任何防疫措施,發現首例后民眾開始紛紛戴口罩;第二階段,3月初,確診病例猛增,在這一階段內,許多如運動器材的公共設施被取消,學校要求上課必須佩戴口罩;第三階段,3月26日,泰國衛生部宣布確診人數首次破千,自此進入緊急狀態,實施一系列的交通管制防疫措施;第四階段,5月中旬至6月中旬,新增病例開始減少,泰國政府也逐步放寬了對8類服務業場所的限制,并逐步復蘇旅游業。

楊保筠分析認為,泰國疫情好轉的原因在于泰國新冠疫情發現得較早,泰國也很早就對防控疫情采取了措施。雖然緊急狀態持續了較長時間,但即使是在天氣炎熱的情況下,許多泰國的普通百姓依舊自覺佩戴口罩。泰國能在抗疫上成效顯著和其國內人民的自覺緊密相關。

共克時艱,中泰友好仍是主流

在新冠肺炎疫情期間,中泰兩國在共同抗擊疫情的過程中守望相助,對彼此提供了很大的援助。在2020年1月,中國疫情爆發之初,泰國官方機構、民間團體同舟共濟、奉獻愛心,為奮戰在一線的中國醫護人員和患者祈福,并表示愿為中國抗擊疫情盡全力支持。此外,泰國還表示沒有必要禁止中國人入境;泰國移民局也表示免除因航班暫停而無法歸國的中方人員的逾期罰款,并為受困的中國人提供幫助。

當中國的疫情稍微控制住的時候,泰國的疫情卻在爆發。3月后,泰國的防疫形勢急轉直下,確診病例猛增。為此,中國也多批次向泰國援助了醫療物資,及時向泰國出口其急需的抗疫藥物,為其抗疫提供了很大的支持,在一定程度上減輕疫情對泰國的衛生和經濟壓力。

對此,楊保筠認為,中泰兩國攜手抗疫對中泰關系產生了積極作用。據泰國“超級民意調研機構”進行的民意調查顯示,在泰國面臨嚴重疫情時,對泰國比較友好的國家排名中,73.3%的民眾選擇了中國,遠遠超過其他國家。

后疫情時代,中泰更友好了

泰國有著十分重要的地緣政治意義,自古以來便是大國角逐的博弈場。近年來,泰國國際形勢發生著劇烈的變化,而中國作為泰國的友好鄰邦,世界各國也高度關注中泰關系的發展。2020年是中泰建交45周年,45年來,中泰關系經歷近半個世紀的風雨考驗,愈加堅定、成熟。特別是在新冠肺炎疫情期間,中泰兩國從政府高層,到民間社會團體、個人,都守望相助、相互支持,推動中泰關系邁上新臺階。

在談及疫情之后影響中泰關系發展的因素時,楊保筠認為,一直以來,某些域外大國對中國在本地區日益增強的影響力抱有強烈的戒心。此外,泰國的精英知識分子多有歐美求學背景,對中國的看法觀點師承西方。但整體上,大多數中泰學者還是傾向認為中泰關系在后疫情時代只會向好不會向壞。疫情期間,整個泰國社會的守望相助氛圍良好,企業家在疫情期間救濟了不少窮人,其中包括不少華人企業家。

疫情對中泰“一帶一路”項目推進造成了一定的影響。一些項目復工遙遙無期,甚至一些企業在資金上也出現了問題。楊保筠建議,在這一困難時期,中泰兩國必須保持既有的經濟聯系,爭取把可能合作的項目落實到位。同時,還要抓住疫情帶來的新商機,例如數字經濟,積極探索新的合作領域。