在算法分發中身不由己

陳禹潛

近日,英國《衛報》報道,微軟決定用AI軟件代替自己新聞網站的編輯隊伍。負責維護其新聞主頁的約27名編輯被告知,將在一個月的時間內被解雇。這樣的新聞其實并不讓人震驚,“AI搶占勞動崗位”之類的宣言已經流傳了好多年。微軟新聞編輯的下崗,好像只是智能大時代的一個側影。

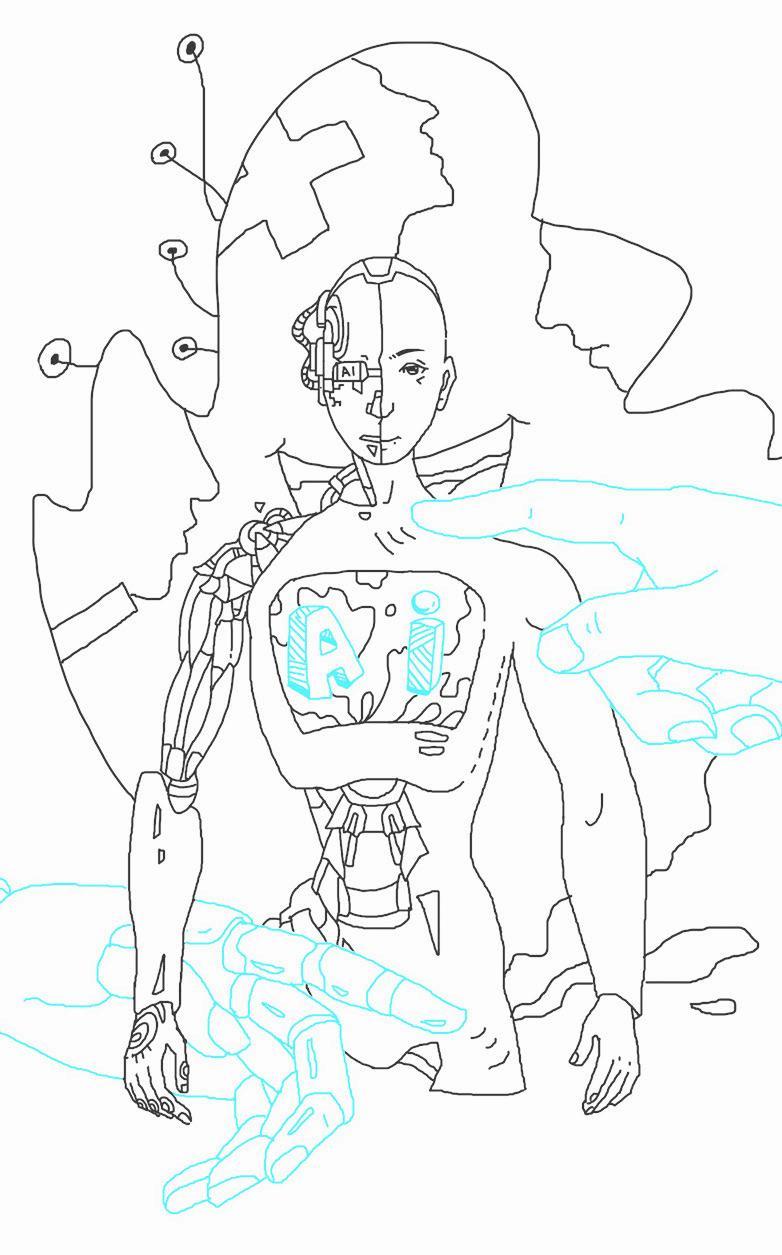

AI,即人工智能,在最近幾年得到了爆炸性發展。隨著大數據、自然語言處理、知識圖譜、深度學習乃至人工神經網絡等人工智能分支學科的進一步完善,“AI+”成為最火爆的概念。上到行政、立法,下到零售業、娛樂業,每一個領域都逐漸將AI加入未來規劃中。在日常生活中,很多家庭都用上了智能音箱或者是可穿戴的智能設備,隨口呼叫智能管家逐漸成為常態;于商業領域,企業爭先恐后使用AI來給公司制定發展戰略;關于政府政務,智慧城市的概念也越來越紅火,怎么利用智能技術更好地服務居民,成為很多地方政府的課題……

新聞中“被下崗”的新聞行業,應該屬于“AI+內容制作”的細分領域。微軟裁掉新聞編輯,是因為在內容制作方面,人工智能發展得越發成熟。譬如,享譽全球的彭博新聞社,早就開始采取機器人寫新聞的形式來處理很多相對簡單的新聞。雖然目前機器人還不能完美模仿人類細膩的筆觸,但隨著人工智能深度學習技術的進一步發展,更多記者、編輯崗位遲早將被AI替代。

除了傳統新聞內容生產,AI甚至可以承擔復雜的娛樂業內容策劃和生產的任務。熱門美劇《紙牌屋》的策劃、制作甚至拍攝,都離不開AI和大數據技術的指導。在中國,這樣的例子也屢見不鮮。一臺被譽為“最了解年輕人喜好”的網絡晚會,其最終節目選定離不開AI的貢獻。此外,新聞和視頻客戶端的人工智能分發技術也越發成熟,內容算法推薦對用戶喜好的猜測越來越精準。從上游到下游,借助AI的內容制作將觀眾“一網打盡”的時代已經不遠。

人無遠慮,必有近憂。在人工智能烈火烹油的時候,筆者不禁想潑一盆冷水,不加限制地發展人工智能技術,真的好嗎?

哲學家海德格爾在他的著名演講《技術的追問》中稱:技術是一種解蔽的方式。人工智能技術的確解放了大量領域的產能,與此同時,AI對人本身的限制和進逼,也是不可忽視的隱憂。

人工智能技術對人的影響,最顯而易見的就是對于勞動崗位的代替。德國的著名社會學家克里斯多夫·庫克里克在《微粒社會》一書中提出了對數字化社會的警告。他認為,在AI發展的早期,競爭主要是人與人之間的競爭,智能技術會倒逼人類和智能技術合作,不能夠適應新時代的勞動者最早失去自己的工作崗位。而等到AI技術再繼續發展,在人與機器的競爭中,專業化的崗位也會逐漸被高準確度、強智能化的人工智能所代替,人類最終在大部分工作中退場。

此外,AI對人的影響還表現在對愛好和時間的控制上。身邊經常有各個年齡段的朋友感慨:“一下載這個軟件就一直刷,停不下來,不知不覺一天就過去了,什么正事都沒干。”是的,AI算法“按需分配”的機制,很容易讓人沉浸在“猜你喜歡”的內容海洋當中。人們刷手機的愛好和時間逐漸被猜測精準的人工智能培養出來,在算法分發的世界里“身不由己”,是一種快樂,也是一種煩惱。