基于知識圖譜的我國中醫四診研究熱點與前沿分析*

宋海貝,溫川飆,程小恩

(成都中醫藥大學 成都 611137)

中醫將望、聞、問、切四種診斷方法作為中醫辨證論治的重要依據,至今還在被廣泛應用[1]。在中醫診斷中注重全局觀察、四診融合、病證兼顧[2-3],但隨著現代科學技術的發展,傳統的中醫診斷受診斷者主觀判斷的望、聞、問、切干擾因素過多,有必要將有效的客觀檢測手段引入到中醫領域[4],而基于知識圖譜的可視化分析可以為中醫四診領域的發展現狀、趨勢提供有效梳理和指導[5]。本研究運用軟件CiteSpace[6],對中醫四診相關的文獻數據進行了基于知識圖譜的相關性分析,總結了該領域的研究現狀和熱點,并對中醫四診未來的發展做出了預測,對中醫四診的進一步研究起到指導作用。

1 資料與方法

1.1 文獻選擇

數據來源:在中國知網數據庫CNKI 中檢索主題詞“中醫四診”或“望聞問切”。

1.2 檢索方法

檢索方式:主題;因為中醫四診“望聞問切”包含四種中醫診斷方式,為了達到檢索全面的目的,對檢索的主題內容進行如下設置。檢索詞:面診、舌診、脈診、問診;檢索方式:面診and 中醫、舌診and 中醫、脈診and 中醫、問診and 中醫,搜索的時間跨度是1979年-2019年,于2019年3月20日進行文獻檢索。

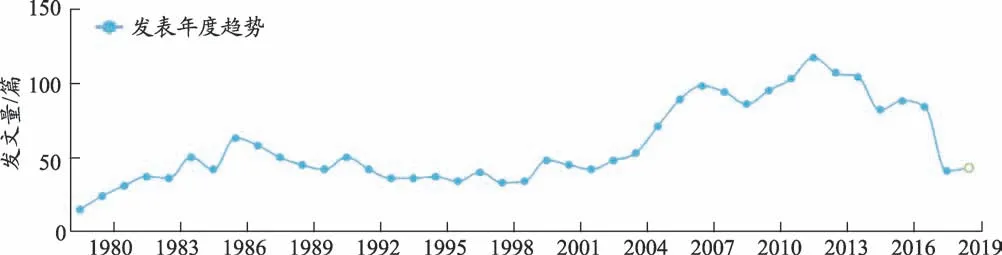

圖1 文獻量變化趨勢圖

表1 發表四診文獻40篇以上作者及發文數量(篇)

1.3 檢索結果

按照上述檢索方法得到的檢索結果是與中醫四診研究相關的文獻3291 篇。經過查重、篩選、排除等文獻整理,最終有2909 篇文獻納入待分析的有效范圍,獲得“中醫四診”待分析的文獻資料數據庫。

1.4 數據轉換

將納入研究的2909 篇文獻以Refworks 格式從CNKI 數據庫中導出,將導出文件轉換為download_***.txt 文本文件,由于單個導出文件的大小有上限要求,本研究選擇單次導出400 篇有效文獻,共形成8 個download_***.txt文本文件,再運用CiteSpace 軟件將這8 個文件轉換為大量以download****_ ****x1unique.txt命名的文件,用于進一步數據分析。

1.5 軟件參數設置

本次研究分析的項目是在CiteSpace 5.3.R4 版本中用已經轉換的文本文件來建立的。時間切片選定時間段1979-2019 年,每個時間切片的年分數是5 年,節點類型選擇作者機構和關鍵詞,進行聚類視圖展示和時間視圖展示,適當設置選取標準和修剪選項等參數,得到對應的共現視圖圖譜。

2 結果與分析

2.1 年發文量分析

研究文獻的年代變化規律有利于把握某一領域的研究變化趨勢[7]。圖1 描繪了中醫四診信息研究論文的發表年代分布,從圖中可知文獻發表年代主要分為3個階段。第1階段為1979-1983年期間,這個時期受歷史條件所限,發文量較少,主要為該領域的理論研究。第2 階段為1983-2000 年左右,學者采用不同研究方式展開中醫四診研究,產出文獻較多,期間年發文量比較穩定,每年保持在50 篇左右,主要為中醫四診的臨床規律研究,特別是四診對慢性五臟病的診斷效果研究。第3 階段為2004 年以后至今,每年發表文獻數量明顯增加為前一階段的2 倍,相關學者借助物聯網技術、云平臺技術、可穿戴技術等新技術進行中醫四診信息客觀化和檢測系統的研究,研究方法得到大幅改進和擴展,研究成果突出。

2.2 文獻作者共現分析

對文獻作者的共現分析可以了解該領域研究學者的成果分布和團隊合作狀況[8]。該領域作者發文量見表1,發表文獻>40篇的作者有10人,共計發表695篇;發表10-40 篇文獻的作者有72 人,共計發表1282篇。其中發表中醫四診研究文獻數量最多的作者是上海中醫藥大學的王憶勤教授,達124篇。

圖2展示了在中醫四診領域文獻作者之間的合作網絡視圖,從圖中可以看到呈現出5個合作穩定、成果顯著的研究團隊。通過對這5個研究團隊的發表文獻和團隊成果進行梳理,得到這5 個團隊的主要研究內容和方向[9-18],見表2。

2.3 研究機構共現分析

對研究機構進行共現分析可以掌握某領域研究團隊的成果排列及其合作分布情況[19]。對數據進行初步處理,如不同時期同一機構的名字進行合并、學院合并到學校等處理,得到研究數據中發文量≥10篇的機構有66家,其中發表文獻數量排名第一的是北京中醫藥大學205 篇,緊隨其后的有上海中醫藥大學發文198 篇和山東中醫藥大學發文132 篇。整體來看少數幾個研究機構在該領域取得的成果比較突出。

圖2 作者合作關系圖譜

表2 四診主要團隊研究方向

圖3 四診研究機構合作網絡視圖

表3 發表四診文獻40篇以上研究機構列表

表4 中醫四診出現頻次≥10的關鍵詞

對發文量≥2篇的研究機構合作網絡進行可視化結果(圖3)顯示,發文量≥5 篇的研究機構有141 家,這些研究機構基本都包含在機構共現圖譜的主網絡中。觀察圖3的網絡視圖可知在中醫四診研究領域不同機構之間具有相互合作的特點,而且這些合作一般以中醫藥院校、醫院和企業為核心,充分體現了該領域產學研協作發展的特色。發文量較多的研究機構一般參與合作也較多,但是合作在一定程度上受地域限制。

在以該領域的主要研究機構上海中醫藥大學為中心的產學研合作團隊中,在中醫四診的客觀化研究方面取得了突破性成果,目前已經主導制定舌診儀相關國際標準2 項和脈診國際標準1 項,分別是:2019 年發布的標準號為ISO20498-5 的中醫舌診儀舌色與苔色獲取與表示方法;2017 年發布的標準號為ISO20498-2 的中醫計算機舌象分析系統——光源環境;2017年發布的標準號為ISO19614的中醫脈診壓力傳感器[20]。

2.4 關鍵詞共現分析

對關鍵詞的共現分析可以掌握在某一領域中當前研究的重點,也是對前沿進行分析的重要指標[21]。2909 篇中文期刊文獻中包含1698 個關鍵詞,表4 展示了中醫四診研究中出現頻次≥10 的關鍵詞,共計60個。分析主要關鍵詞發現:文獻中常用的研究方法有數據挖掘、特征提取、聚類分析、神經網絡等;與中醫四診研究密切相關的疾病有冠心病、外感病、艾滋病、寒熱、糖尿病、慢性胃炎、脾胃病、高血壓、腫瘤等;期刊文獻中研究的中醫四診內容按頻次由多到少分別是:(1)舌診;(2)脈診;(3)望診;(4)問診;(5)面診等。

圖4是中醫四診研究領域主要關鍵詞的共現網絡圖譜,其中大節點是圖譜中中心性[22]較高的節點,中心性體現了當前節點在網絡中的重要程度。從中醫四診信息研究主要關鍵詞的共現網絡圖譜可以看到高中心性關鍵詞共計18個,見表5。

綜上,通過高頻關鍵詞、高中心性關鍵詞與其共現聚類分布對中醫四診的研究熱點進行提取,最終概括出中醫四診領域研究的主要熱點如下:

(1)四診研究

舌診:舌診在臨床應用廣泛,長期以來一直是該領域研究學者關注的重點。舌診中對于舌象的研究主要是對舌苔、舌體(舌質)、舌色等方面的性狀特征與疾病臨床分期的關聯性進行分析,其中舌苔、舌體、舌質與中醫證型關聯較大,研究內容較多。舌苔的研究集中于對常見舌苔的黃苔和膩苔進行形成原因、臨床意義以及治療方法進行歸納總結。舌色的研究多見探究青紫舌、淡白舌、紅舌、紫舌等與疾病的內在聯系,歸納其舌象變化規律。研究舌質主要是從觀察舌形、舌態以及舌色等的特征變化情況入手,用于指導臨床治療[23]。

圖4 中醫四診研究主要關鍵詞的共現圖譜

表5 期刊文獻高中心性關鍵詞列表

脈診:現代學者對脈診的研究極其重視,原因是通過脈診獲取的疾病信息在中醫四診中不可替代。脈診的研究集中在對脈象變化的分布規律進行歸納,其中在臨床的復雜疾病中常出現的弦脈具有重要的研究意義,對其研究最多。脈圖研究主要是對脈圖參數特征與疾病相關性進行研究[24],脈法研究是對診脈方法的理論研究和臨床應用相結合。

望診:望診是中醫辨證論治的主要診斷方法,因為舌象和面象特征能夠準確的反映內臟的病理狀況,所以逐步形成了兩種獨特的中醫傳統診斷方法[25],即面診和舌診。近年來,隨著新的科學技術的出現,面診的研究得到了迅速發展,取得了許多成果,通過提取面部的顏色、光澤、形態等特征來診斷臟腑疾病,具有一定的臨床意義。

(2)疾病診斷

中醫四診信息的研究在慢性病管理和健康預測等方面效果顯著。常見的心血管疾病冠心病是中醫四診研究最多的疾病,對其不同分期的面診、舌診、脈診等特征進行研究可以及早判斷患者身體異常情況并給予健康維護。其他五臟病如慢性胃炎、脾胃病患者的四診信息參數特征變化具有一定的規律,具有研究價值。對于糖尿病的研究主要是其證型與臨床指標的關聯性研究,對于艾滋病的研究集中于收集該病的中醫四診信息、歸納并分析其病因病機、轉變規律及預后轉歸等內容,對腫瘤的研究主要是對其發生、發展、治療、治愈這一完整發展過程的規律進行探索。

(3)客觀化研究

中醫四診的客觀化研究在中醫現代發展中具有重要意義。近幾十年來研究學者在中醫診斷客觀化和標準化方面取得了豐碩成果,開展了中醫四診客觀檢測方法的研究和臨床實踐應用,形成了有效的舌象、脈象、面象等特征采集、數據處理分析以及臨床評價處理流程和方法對比,而且四診信息處理的精準程度還將隨著計算機技術的發展不斷提高。

舌診和面診檢測平臺的開發包括圖像采集設備和預處理、圖像分析。舌象特征的研究包括圖色修正、舌部分離、舌苔舌質分割、舌色苔色識別、舌質特征提取、舌形特征提取等內容。面象特征研究包括面部血流容積、面部區域定位、人臉臟腑反射區域分割、面部特征提取、面色識別以及光澤分布等方面。脈診研究的重點在于脈象采集設備的傳感器和探頭的開發和匹配,而且以脈圖參數為研究對象的脈診客觀化研究成果顯著。另外,還開展了與中醫嗅診理論相符合的電子鼻系統[26]、與聲診相關的“五臟相音”的辨識系統[27]等四診客觀化研究。

圖5 中醫四診信息研究的突現詞圖譜

隨著計算機新技術在中醫領域的深入應用,中醫四診客觀化研究在未來的整體發展趨勢是建立新一代智能化四診采集平臺、開展四診合參輔助診療以及中醫四診檢測系統的研發等。

2.5 研究趨勢

突現詞的功能是來探測在某一時段關鍵詞的引用量有較大變化的情況,以識別學科新趨勢、新方向以及新主題[28-29]。為了確定該領域的研究前沿,對突現詞的分析往往比研究關鍵詞的出現頻率更可靠。為了探索中醫四診的研究前沿,利用Citespace 5.3 軟件來探測突現詞的變化情況,如圖5所示。

由圖5可以看出突現度最大且最前沿的關鍵詞是中醫證型的研究,說明中醫證型的研究是目前中醫四診研究的熱點和前沿,研究集中在慢性疾病的中醫證型分布規律、與臨床檢驗指標的相關性。此外該領域研究的前沿還涉及脈診儀、中醫證候、辨證、慢性胃炎、四診合參等。這些研究前沿的關鍵詞表明:脈診儀傳感器及其探頭的研究是目前的研究熱點;以慢性胃炎病、冠心病等為代表的五臟病是中醫四診的目前常見診斷病癥[30-31];將中醫四診信息的規范化指標與臨床疾病特征的辨證指標相關聯,探索兩者之間的變化規律是當前的研究熱點;而且在臨床運用中四診之間相互關聯,所以需要將中醫四診相結合,做到“四診合參”。

3 討論

本研究發現,在中醫四診的研究領域,冠心病、外感病、艾滋病、寒熱、糖尿病、慢性胃炎、脾胃病、高血壓、腫瘤是研究和關注較多的疾病;聚類分析、神經網絡、模式識別是文獻中采用較多的研究方法;舌診、脈診的規范化相關研究是受到該領域學者關注較多的研究對象;面診、聲診、嗅診的客觀化研究內容和成果逐步增加;該領域研究機構之間雖然產學研合作緊密,但是大部分受地域局限的限制,本地區相關機構合作較多,各研究機構應該打破地域限制,加強不同區域對中醫四診的多樣化研究,以突破存在于該領域的技術難點。另外,在本研究分析過程發現不同研究機構對中醫診斷術語使用不統一,目前國家已出臺相關術語標準,要求各研究機構嚴格按照標準使用中醫診斷術語。上述臨床疾病、研究方法、研究對象不僅是近年來中醫四診的研究熱點,也是該領域未來的發展趨勢。

近幾十年來,隨著信息技術的不斷出現,中醫四診技術取得了豐碩成果,在四診特征采集方法和數據分析流程方面獲得了突破性進展,特征識別方法在四診客觀化[32]方面也得到種類的擴展和效率的提高。未來,隨著人工智能、物聯網等新技術的發展便捷式和疾病管理將是中醫四診信息檢測設備的長遠發展方向,也將在臨床治療、疾病管理、健康監測等方面發揮更大的作用。