突圍2

2020-08-02 10:48:38徐龍杰

新作文·初中版

2020年8期

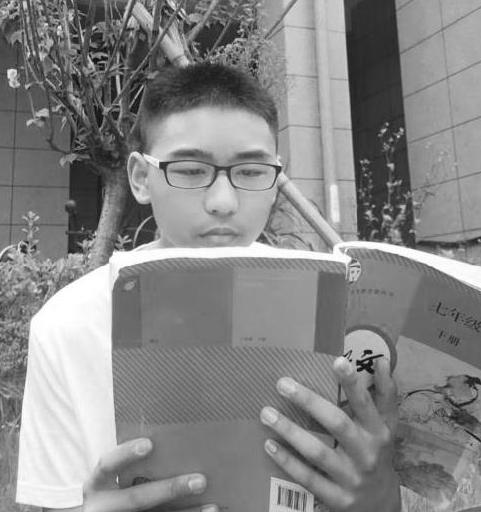

徐龍杰

/作者自畫/

我是一個平凡的孩子,至多在班里算得上“好”。泱泱大國,普天之下,這樣的人何其多,我不敢冒昧稱“優秀”。和其他人一樣,平平淡淡才是真。非要說特別之處,無非體育好,理科好,一切都是比同齡人拔尖一點,而缺點像五行山,牢牢地壓著“孫猴子”。對于習作,我自小有作家夢,但“既生瑜,何生亮”,我面對的何止一,乃是千百個諸葛。我只能努力保證不會翻船,并提高自己的能力。習作,從來是一件講究底蘊、狀態的事,但我喜歡,不奢望走遠,只愿風雨安詳。

挽我舊弓兮射心狼。

——題記

夜涼如水,憑欄桿,拈棋子,凝望霜色的寒梅,回蕩著一道瘦削桀驁的背影。

“孩子,這棋如今如何突圍?”干瘦的老人活像被揉皺的紙團,瞇眼,叼煙嘴,懶洋洋倒在藤椅上。孩子緘默地搖頭,面色紅潤得仿佛滴血。老人爽朗一笑,拈棋子,輕輕敲敲額頭,在棋盤上晃晃,在布衣上游走。“你可知你為何棋藝不精,止步不前?”老人散漫的目光忽如龍虎般有神,孩子只覺如電光穿身,仿佛內外透明。“那是因為你從未擊敗過自己!”老人用棋子在孩子若有所思的面龐上敲敲,一推棋盤,挨個兒撥弄棋子,幽幽嘆氣:“棋藝是技藝,更是心術。面對內心的影子,最隱晦的一面終將展示。唯有擊敗,才有不動如山之念,穩操勝券之根本。假以時日,棋藝無雙。有些東西是學不來的,譬如心術……”老人的眼神黯淡了一下,流露出一絲懷念,“你……下山吧!”

驚愕的目光迎上含笑的雙眸,老人甩袖離去,轉眼間只剩下飛揚的衣襟。

登錄APP查看全文