鄉村場域下公共藝術創作的“在地性”

周起慧

摘 要:鄉村場域中的藝術創作與日俱增,文章研究鄉村場域中舉辦的藝術季對于“在地性”的理解,探討藝術的介入,進行“在地性”的創作,對于鄉村文化的激活與鄉村的振興產生何種成效,最終產生何種社會價值。通過具體闡釋“在地性”的藝術創作宗旨,分析武隆·懶壩的落地實踐,最終探索鄉村場域下進行在地藝術創作的真正價值實現。

關鍵詞:“在地性”;鄉村場域;武隆·懶壩國際大地藝術季

一、武隆·懶壩國際大地藝術季“在地性”

藝術創作宗旨

藝術介入鄉村建設、扶持鄉村振興是當下的熱點話題,藝術季的舉辦是使當代藝術與鄉村融合的途徑之一,促使藝術家介入鄉村的熱情逐步高漲。“在地性”已成為當代藝術創作中熱度頗高的關鍵詞,在各種類型藝術創作中被廣泛使用。值得考究的是,“在地性”本身在不同的語境中有不同的指代涵義,當下鄉村場域中的藝術季對于“在地性”藝術創作的理解是否全面,是否過于注重鄉村這一環境場域,而造成在地創作過于單一與表象化,進行在地創作時,對于當地人文精神、文化內涵以及觀眾等是否做到真正融合。

安德里亞·巴爾迪尼在《論公共藝術的在地性》一文中解釋,“在地性”不僅強調藝術品與藝術創作、展示、傳播與接受的場所之間要建立一種血脈相連的物質實踐關系,而且要求觀看者親臨現場,參與到藝術品的創作中來[1]。大地藝術季中“在地性”藝術作品的呈現并不是簡單的因地制宜或者就地取材,應該是一種對于鄉村整體建設系統化的建構,對于當地文化形態、氛圍、觀眾以及欣賞者的真正理解。

武隆·懶壩以自身獨特的天然優勢,青山綠水、豐富的旅游資源,懶壩場地的崖、壩、村等獨特的生態環境,作為舉辦藝術季、進行在地藝術創作的資源地域獨特性。比起表面上的資源優勢,這個地區的背后所折射出的卻是鄉村普遍的空心化問題。現代化進程加快的同時傳統村落被忽視,發展緩慢,存活艱難,中國歷史悠久的農耕文明以及鄉村和田野的獨特價值被忽視。武隆·懶壩國際大地藝術季舉辦的本真立意就是以懶壩獨特的天然優勢為載體,將武隆當地的文化特征、地域特色、豐富獨特的自然資源作為創作基底,以當地材料為藝術創作素材,深入到武隆·懶壩進行在地藝術創作,表達出與場地、觀眾之間的關系。以藝術季為載體,輸出當地鄉村的價值,重構懶壩的鄉村文化,從而真正體現“在地性”的藝術創作宗旨。

二、武隆·懶壩國際大地藝術季“在地性”

創作的落地實踐

(一)“在地性”的“空間”融合與利用

武隆·懶壩國際大地藝術季的藝術家提前進入鄉村進行實地調研,考察當地地域特色,圍繞當地現有空間進行創作。通過在地藝術創作介入到武隆·懶壩獨具特色的空間場域之中,重新塑造獨特空間。

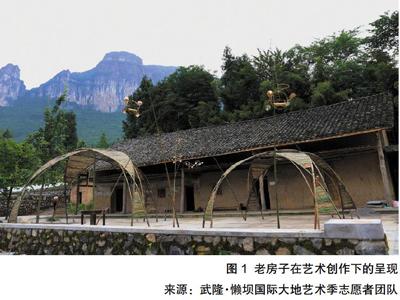

以日本藝術家松本秋則先生的作品《竹音劇院》為例,這一作品是典型的結合當地特有場域空間特色的在地藝術創作。作品空間是當地一座具有半個世紀歷史的土房子。我國鄉村有各式各樣不同的面貌,但老房子是鄉村景觀共有的,未進行現代化建設的村莊,都有著屬于自身村落獨具特色的老房子,是一個鄉村獨特的空間形態。現如今越來越多的老房子消失在現代化的發展進程中。武隆·懶壩國際大地藝術季的“在地性”藝術創作是以不破壞當地真實地貌為前提,因此松本秋則先生的創作是在完整保留這座當地老房子面貌的情況下進行的。

松本秋則以他藝術家獨有的智慧將這座老房子轉變成為《竹音劇院》的空間載體,完整保留老房子的空間形態以及室內的所有現存老物件,采用武隆當地的竹子,通過對竹子和馬達的靈活運用,將隨處可見的材料制作成各式各樣可以發聲的獨特樂器,將這些樂器組成一個“交響樂隊”,并且充分利用老房子的空間特色,在光影、幕布的外部視覺設備運用下,在老房子這個靜謐的空間形態中,搭建了一個神奇的劇場。當觀賞者走進老房子,就會感受到武隆當地樂器竹子演奏的流動性,處處彌漫著當地特色的《竹音劇院》便呈現在面前。松本秋則以獨具特色的藝術方式最大限度地還原這里原本的生活氣息,同時將作品融入這個空間中,煥發出新的力量(圖1、2)。

(二)與“人”發生關系、產生互動的在地創作

武隆·懶壩苔蘚館的《大地從天而降》是日本藝術家淺井裕介的作品。淺井裕介的創作特色是使用泥土作畫,通過收集武隆當地的泥土,將其制作為顏料,采用原始壁畫的方式,在苔蘚館內勾勒出具有靈性的神話世界。值得一提的是,《大地從天而降》是淺井裕介與武隆當地的村民包括小孩共同創作的大規模的現場畫面。從前期采集武隆各色泥土、曬干、碾碎、調制成各色顏料的準備工作,到創作時在當地的穹頂上繪制大型壁畫,都有著當地村民的參與。淺井裕介與當地村民一起將在武隆感受到的森林的氣息、當地的故事、土地的溫度都展現在充滿靈性的大型壁畫《大地從天而降》之中。

在創作過程中,藝術家既是創作者,也是帶領村民互動參與的引導者,并在與村民互動時轉化村民身份,當地村民不僅是走進苔蘚館進行觀賞的觀眾,更在參與過程中與藝術作品互動、共生,使村民更加近距離地了解藝術創作的過程,進一步激發了當地民眾參與其中的熱情,獲得更多的支持與理解,形成了良性的公共參與機制,也使作品真正融入到武隆懶壩的氛圍之中。

松本秋則《竹音劇院》作品的完成,同樣有著當地手工藝人的參與。松本秋則與來自武隆木根村的竹編藝人王慶武以及他的徒弟們一起探討,結合武隆的竹質特色與老房子的特色環境,進行在地藝術創作。在此過程中,松本秋則將自己的藝術創意傳授給當地的村民,當地村民運用藝術家傳授的理念創作竹質的手工藝品,令傳統手工藝再次煥發新生。

與人產生互動的在地藝術創作,使藝術作品嵌入到當地鄉村的情感脈絡當中,在互動中很好地保證了作品在融入環境以及人群在傳播層面上的最大化價值體現。在鄉村的這個公共空間中,村民對于鄉村的文化認同、精神訴求是藝術家發揮自身價值的落腳點。當藝術進入到鄉村之中,那這個場域就是藝術品最好的展示場所,作品的展示與村民發生關系,獲得認同,融合到鄉村之中,結合當地的人文氣息,體現出在地的價值。

三、鄉村場域中在地藝術創作的價值實現

武隆·懶壩國際大地藝術季主張藝術回歸自然空間,以“在地性”藝術創作讓藝術與自然鄉村空間融為一體,即是在保證鄉村自然生態的可持續發展的前提下,通過讓當地的村民與藝術作品互動、共生的方式來開展在地藝術創作,探討人與鄉土之間的依存關系,激活鄉村空間,重構武隆·懶壩的鄉村文化,促進鄉村內部文化與經濟的價值提升。

鄉村的傳統文化與現代生活快速發展之間產生斷層,兩者通過“在地性”藝術創作進行融和,藝術家在當地進行在地藝術創作,賦予有傳統手藝的村民進行藝術創作的思想,喚醒村民活用手工技藝,創造經濟價值的思維。在鄉村傳統文化與現代發展之間找到平衡點,削弱斷層,柔和過渡,令傳統手工藝煥發新生,真正做到以藝術造福鄉村。

“在地性”的藝術創作不是以狹隘的思維方式去看待鄉村中的普遍問題,而是從歷史文脈、當地文化、生態環境等方面,進行系統化的建構。武隆·懶壩國際大地藝術季貫徹“在地性”創作宗旨,尊重村民的身份特質,轉化村民的消極態度,營造空間場域的欣賞氛圍,在活用鄉村自然環境資源之余,激活鄉村傳統工藝與文化,提升鄉村附加值,以藝術這種立體、多元的呈現方式,在其原有資源的基礎上進行一種創造性的改變,輸出懶壩的文化價值,通過藝術介入加強當地的地方特征,促進當地的藝術文化發展。

四、結語

藝術家通過在地藝術創作介入到鄉村的空間之中,重塑鄉村空間,從內激活鄉村的發展活力。從內在的人情角度看,在地藝術創作通過對鄉村塑造的思想增加人與當地環境的互動體驗,增強村民的認同感與歸屬感,給予鄉村更多的情感溫暖。從文化激活角度看,在地藝術創作激活鄉村傳統文化,喚醒傳統技藝再生,促進鄉村內部的文化價值提升,向外輸出文化發展。從社會角度看,在地藝術創作使村民與藝術作品互動,轉變村民單一的觀賞思維方式,增強村民對于當地發展的凝聚力,促進當地的社會發展。在地藝術創作,是在尊重自然生態的可持續發展前提下,追尋鄉村新的鄉土營造與發展。

參考文獻:

[1]巴爾蒂尼.論公共藝術的在地性[J].文藝理論研究,2016(2):78-83.

[2]易雨瀟.重新思考空間:Site-Specific Art與在地藝術[J].上海藝術評論,2018(5):61-64.

作者單位:

四川美術學院