對廣東海豐倒把山錫礦地質特征及成因的初步認識

余慶亮,李表鵬,朱沛云,周榮德

(廣東省有色金屬地質局 九三一隊,廣東 汕頭 515041)

廣東省海豐縣倒把山錫礦區位于廣東蓮花山整裝勘查區南西部,銀瓶山礦田中部。大地構造上位于廣東省早期新華夏系蓮花山斷裂帶和東西向高要-惠來構造帶的交接復合部位,屬1:20萬海豐幅區調報告中所劃分的銀瓶山成礦帶Ⅰ級普查遠景區[1]。

區內礦產資源豐富,素以錫礦著稱,其次是鎢、鉬、銅、鉛、鋅、銀、金等。區內已發現有腳頭有嶺錫礦點、大湖山西礦點、筆架山錫礦點、蓮湖山錫礦點等多個錫礦點,表明該區具有較好的資源潛力。通過剖析該礦點,對在粵東進一步的找礦工作具有指導意義。

1 區域地質背景

倒把山錫礦區位于蓮花山斷裂帶西束中段,區內中部出露下侏羅統上龍水組和長埔組并層、上龍水組和銀瓶山組沉積巖,銀瓶山組地層為調查區錫銅多金屬成礦帶賦礦層位,銀瓶山組巖性主要為長石石英砂巖夾粉砂質泥巖、變質砂巖,受動力變質影響,巖石片理化強。

區內受北東、北西和東西向多組斷裂構造復合控制,構造形態十分復雜,在平面上呈面狀分布,這些斷裂為巖體的侵位和各類內生金屬礦床的成生提供了良好的空間和賦存場所(圖1)。區內廣泛出露中酸性的黑云母二長花崗巖,該巖體是區內W、Sn、Cu、Pb、Zn等親硫元素系列的成礦母巖。

圖1 廣東海豐倒把山錫礦區域地質簡圖

2 礦區地質

礦區出露地層主要為上三疊-下侏羅統銀瓶山組與下侏羅統上龍水組的一套(含泥)長石石英砂巖建造,地層產狀產狀范圍140°~150°∠42°~85°,及少量第四系(圖2)[2]。

礦區內構造較為簡單,主要發育北東向銀瓶山斷裂,走向沿北東45°波狀延伸,傾向南東,傾角45°~60°。沿斷裂發育強烈的破碎帶,破碎帶隨斷裂穿越不同時代、不同巖性的地質體時,形變特征各異。斷裂在地表特征為錯斷的地層、斷層角礫巖、石英脈破碎帶及硅化與褐鐵礦化蝕變標志。銀瓶山斷裂為礦區主要控礦構造,其次一級裂隙為容礦構造,斷裂作北東向延伸。

礦區內巖漿巖出露較少,僅在北側及東側出露小面積晚侏羅世中細粒斑狀黑云母二長花崗巖、花崗閃長巖及順地層出露的花崗斑巖脈,與礦體有關的主要為花崗斑巖脈。

礦區地層及部分巖漿長期處于構造應力作用之下而產生的強烈動力變形變質,表現在巖石中的礦物壓扁、壓碎、拉長,普遍發生重結晶及定向排列。

本次工作根據變形變質作用強弱,將區內劃分出內帶糜棱巖化帶Ⅰ、Ⅱ。

圖2 廣東海豐倒把山礦區綜合地質圖

2017年礦區開展了1:1萬土壤測量工作,Sn、W、Cu元素處于一個高異常背景,整體呈北東向展布,與區內礦(化)體走向基本一致(圖2)[2]。

3 礦體地質特征

3.1 礦體特征

礦體均呈脈狀賦存于斑巖脈巖外接觸帶上三疊統云母石英片巖的裂隙中,該地層巖石特征是擠壓破碎劇烈,片理發育,形成擠壓構造帶。

礦脈則產于構造裂隙或片理中,各礦脈大致呈密集平行產出。

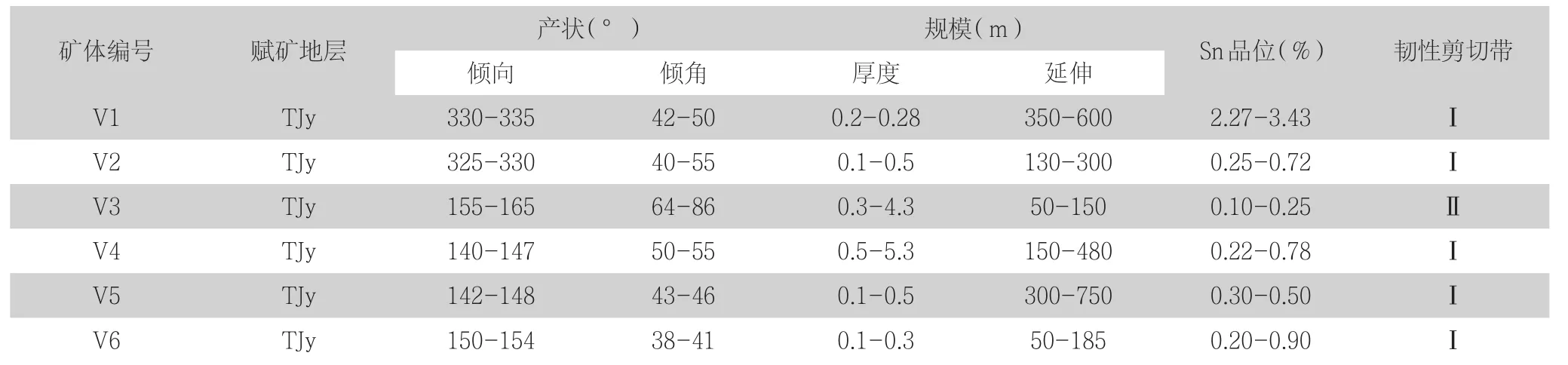

礦體形態總體呈脈狀,但受構造裂隙控制,形態變化也較大,如呈串珠狀、分枝復合、尖滅再現、側列等形態。單脈規模不大,一般長100m~500m,最長可達1000m,厚0.1m~1.0m,最厚可達2.15m;礦脈總體走向為50°~70°,傾向以南東為主,但少部分向北西方向傾斜,或地表為北西,往深部變為南東向傾斜,此現象受“×”型裂隙控制的結果。各礦(化)體特征見表1。

3.2 礦石特征

礦石礦物主要有錫石、黃鐵礦、黃銅礦及少量毒砂、閃鋅礦、方鉛礦。

硫化礦物主要出現于深部。脈石礦物有石英、黑云母、石榴石、綠泥石、絹云母、白云母和少量鋯石。生成順序為:錫石→黃鐵礦→黃銅礦→閃鋅礦→方鉛礦。結構構造為半自形晶粒結構、碎裂結構、交代結構,塊狀結構。錫石一般粒徑為0.02mm~0.12mm,個別可達3mm。區內圍巖蝕變以黑云母化、石榴石化、硅化為主,次為綠泥石化、硅化,局部有黃鐵礦化、電氣石化。

4 礦床成因淺析

通過對已有資料[1-3]分析及本項目調查研究,區內北東向銀瓶山壓扭性斷裂為主干斷裂,礦脈均賦存于主斷裂旁側的次一級裂隙,故銀瓶山斷裂應為本區的成礦構造,其次一級斷裂為容礦構造。

區內銀瓶山斷裂主要定型于晚侏羅-早白堊世,為壓扭性斷裂。晚白堊世,斷裂發生過一次張性活動;礦脈早期受到擠壓破碎,隨后,花崗斑巖或石英斑巖侵入;中期再度張開,含礦溶液上升,致使脈巖被礦脈錯開,或礦脈產于脈巖中;晚期又再次受到壓扭作用,使花崗斑巖的礦物成分呈定向排列,石英脈被壓扁或又再次被錯開。

表1 倒把山錫礦礦體特征

區內地層主要為變質石英砂巖、變質長石石英砂巖等硅鋁質或硅質巖石組成。這些巖石的礦物粒度不均勻,孔隙度大,性脆。

在外力作用下容易破碎和產生性質不同的裂隙,而且滲透性較強,為礦液的運移沉淀提供了有利的場所。云母石英片巖、石英云母片巖、云母片巖等塑性巖層,常夾于砂巖層中。

它們一方面受力作用往往形成小褶皺或撓曲,也出現一些小裂隙,為礦液沉淀也提供了空間,但形成的礦體一般規模不大。另一方面,這些塑性巖層,在成礦過程中對礦液的運移起了隔檔作用,使礦液在活潑性較強的巖層中有較充分的時間進行交代,或是形成一個相對封閉的系統,使礦液不至于分散。位于斑巖脈外接觸帶或附近的變質巖層片理面、層理面或裂隙面為主要的容礦空間,即為重要的成礦結構面。

區內巖漿巖出露較少,僅在北側及東側出露小面積晚侏羅世中細粒斑狀黑云母二長花崗巖、花崗閃長巖及順地層出露的花崗斑巖脈。

礦體均呈脈狀賦存于斑巖脈巖外接觸帶上,且礦體形態變化也較大,如呈串珠狀、分枝復合、尖滅再現、側列等形態。

區內圍巖蝕變以中高溫礦物黑云母化、石榴石化、硅化為主,次為綠泥石化、硅化,局部有黃鐵礦化、電氣石化。

綜上所述,我們初步認為該礦床為受動力變質改造與“斑巖”有關的巖漿期后熱液充填交代型礦床。