關(guān)于水工環(huán)地質(zhì)及巖土工程理論體系應(yīng)用與發(fā)展

張熙濱

(甘肅省有色金屬地質(zhì)勘查局蘭州礦產(chǎn)勘查院,甘肅 蘭州 730046)

水工環(huán)地質(zhì)包括水文地質(zhì)、工程地質(zhì)以及環(huán)境地質(zhì)三個方面,其中水文地質(zhì)與工程地質(zhì)中任何一項出現(xiàn)問題,都會嚴重影響礦山地質(zhì)環(huán)境,造成嚴重的水工環(huán)地質(zhì)災(zāi)害發(fā)生,進而導致一系列更加嚴重的礦山安全事故,對礦山環(huán)境造成不可逆的破壞[1]。

巖土工程理論體系起源于20世紀60年代由歐美國家提出,是根據(jù)土木工程在實踐中所形成的技術(shù)體制。巖土工程地質(zhì)勘查技術(shù)在實際應(yīng)用中逐漸成熟,尤其在露天礦邊坡的治理方面有著明顯的優(yōu)勢。因此,本文進行關(guān)于水工環(huán)地質(zhì)及巖土工程理論體系應(yīng)用與發(fā)展分析。

1 關(guān)于水工環(huán)地質(zhì)及巖土工程理論體系應(yīng)用

1.1 水工環(huán)地質(zhì)應(yīng)用

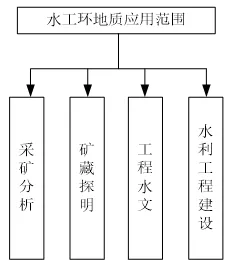

水工環(huán)地質(zhì)應(yīng)用主要包括礦區(qū)氣象特征調(diào)查、礦山含水層、隔水層及其水文地質(zhì)特征調(diào)查,礦區(qū)構(gòu)造對水文地質(zhì)條件影響調(diào)查,礦區(qū)地下水的補徑排條件調(diào)查,含水巖組間水力聯(lián)系及礦床充水因素分析,以及礦坑涌水量預(yù)測等內(nèi)容。水工環(huán)地質(zhì)應(yīng)用具體范圍,如圖1所示。

通過圖1可知,對于在生產(chǎn)礦山,要對照原勘探報告(采礦設(shè)計),補充必要的實地調(diào)查與核實,查明水文地質(zhì)條件的變化,分析其原因。在進行礦山開采工作前必須要做好前期的礦山水工環(huán)地質(zhì)勘查工作,盡可能的掌握更加全面的水工環(huán)地質(zhì)信息。通過不斷地開發(fā)和應(yīng)用礦山水工環(huán)地質(zhì)信息系統(tǒng),建設(shè)能夠可持續(xù)發(fā)展的礦山工程,最大程度上避免嚴重水工環(huán)地質(zhì)災(zāi)害問題的發(fā)生。通過礦山水工環(huán)地質(zhì)信息系統(tǒng)在實際中的投入應(yīng)用,得到更加科學化的水工環(huán)地質(zhì)信息[2]。這樣一來,有利于提高礦山水工環(huán)地質(zhì)災(zāi)害防護措施的可操作性,從而有效保障礦山水工環(huán)地質(zhì)能夠得到安全的開發(fā)。綜合水工環(huán)地質(zhì)應(yīng)用,掌握全面的地質(zhì)工作中水工環(huán)資料,從而對水工環(huán)地質(zhì)災(zāi)害情況進行精準的分析及預(yù)判。完成水工環(huán)地質(zhì)信息分析后,還需要撰寫水工環(huán)地質(zhì)信息調(diào)查報告以及水工環(huán)險情專報,及時為地質(zhì)工作中水工環(huán)地質(zhì)災(zāi)害險情的治理提供科學嚴謹?shù)拇胧┮约敖ㄗh。通過對礦山水工環(huán)地質(zhì)信息的實際應(yīng)用,可以有效提高礦區(qū)水工環(huán)相關(guān)地質(zhì)工作的效率。

圖1 水工環(huán)地質(zhì)應(yīng)用范圍圖

1.2 巖土工程理論體系應(yīng)用

目前,國內(nèi)對于巖土工程理論體系的應(yīng)用已經(jīng)越來越廣泛。通過巖土工程理論體系,致力于提高巖土工程的施工質(zhì)量以及效率。利用巖土工程理論體系進行勘察時,若面臨復(fù)雜地質(zhì)條件必須加密勘察點。在每個巖土工程工作區(qū)主要土層的原狀土試樣或是原位測試數(shù)據(jù)不能少于6組,排除取樣的偶然性。勘探點可以按照巖土工程建筑物周邊線以及角點布置。在設(shè)置勘察點時可以結(jié)合巖土工程理論體系,采用鉆探與觸探相配合,尤其是在復(fù)雜地質(zhì)條件、濕陷性土、膨脹巖土、風化巖以及殘積土地區(qū),還需布置適量探井。對于詳細勘察的單棟高層巖土工程勘察點的布置,應(yīng)滿足對地基均勻性評價的基本要求。巖土工程理論體系主要應(yīng)用于邊坡回填方面,通過巖土工程理論體系能夠構(gòu)建露天礦邊坡地質(zhì)模型,從而確定露天礦邊坡治理的難易程度指標,并根據(jù)具體指標制定邊坡回填方案。必須利用基于巖土工程理論體系得到的巖土工程邊坡地質(zhì)模型逐層治理,對設(shè)有多層內(nèi)支撐擋土體系的基坑,應(yīng)按設(shè)計確定開挖深度,不許超深開挖。在進行深基坑噴錨施工時,一旦遇到邊坡為回填土或者暗浜出現(xiàn)時必須注漿加固,摻水泥或石灰換填。這樣一來,就能夠提高巖土工程施工的安全性。

2 關(guān)于水工環(huán)地質(zhì)及巖土工程理論體系發(fā)展

2.1 水工環(huán)地質(zhì)發(fā)展

水工環(huán)地質(zhì)的發(fā)展必將引進更加科學的水工環(huán)地質(zhì)勘探技術(shù),通過水工環(huán)地質(zhì)勘察的關(guān)鍵技術(shù)直接影響地質(zhì)工作中水工環(huán)地質(zhì)勘察工作的精確程度,進而影響整個礦區(qū)工作的合理開發(fā)以及未來規(guī)劃。可以結(jié)合分析區(qū)內(nèi)及鄰區(qū)已有的水工環(huán)地質(zhì)信息以及礦產(chǎn)資料,初步了解區(qū)域內(nèi)的水工環(huán)地質(zhì)條件。運用大數(shù)據(jù)以及云技術(shù)設(shè)計水工環(huán)地質(zhì)模型。在構(gòu)建水工環(huán)地質(zhì)二次開發(fā)環(huán)境中,運用ConverseEarth虛擬現(xiàn)實技術(shù),貫穿模型實施的三個階段:開發(fā)、二次開發(fā)以及發(fā)布。

為提高地質(zhì)工作中水工環(huán)地質(zhì)勘查數(shù)據(jù)的精準度,要求運用水工環(huán)地質(zhì)測繪技術(shù),選擇適當?shù)臏y繪比例進行。這一點也是水工環(huán)地質(zhì)未來發(fā)展的重要方向,要求測繪人員對礦區(qū)水工環(huán)地質(zhì)的條件有深度的了解,并對地質(zhì)工作中礦區(qū)的地質(zhì)條件進行綜合性的分析。在實際進行水工環(huán)地質(zhì)測繪工作的過程中,測繪人員要注意適當?shù)脑黾訉ΦV區(qū)內(nèi)部水工環(huán)地質(zhì)測繪的管理力度。通過對礦區(qū)內(nèi)礦產(chǎn)資源開采的線路明確的掌握,并利用先進的勘查測繪技術(shù),將其與測繪工作有效的結(jié)合起來。一旦發(fā)現(xiàn)水工環(huán)地質(zhì)斷層,必須結(jié)合斷層的特征,對該地區(qū)水工環(huán)地質(zhì)災(zāi)害進行嚴格的監(jiān)管,從根本上降低水工環(huán)地質(zhì)災(zāi)害發(fā)生的幾率。

與此同時,全力推進網(wǎng)絡(luò)信息處理技術(shù)在礦山水工環(huán)地質(zhì)發(fā)展中的應(yīng)用,不斷夯實大數(shù)據(jù)基礎(chǔ),顯著增強礦山水工環(huán)地質(zhì)信息數(shù)據(jù)驅(qū)動下的決策支撐與服務(wù)能力。因此,開發(fā)礦山水工環(huán)地質(zhì)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),是礦山水工環(huán)地質(zhì)研究發(fā)展領(lǐng)域的重大突破。必須堅持以結(jié)合先進的科學技術(shù)為核心的前提條件,對礦山水工環(huán)地質(zhì)信息進行自動化網(wǎng)絡(luò)處理。通過本文研究得出,目前的礦山水工環(huán)地質(zhì)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)仍處于發(fā)展階段,未來的發(fā)展趨勢必然向著水工環(huán)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)警方面前進。

首先,可以加大GPS技術(shù)在水工環(huán)地質(zhì)問題防范中的應(yīng)用,通過在觀察基準站上設(shè)置GPS接收機,將觀測到的水工環(huán)地質(zhì)災(zāi)害危險性數(shù)據(jù)通過無線電傳輸設(shè)備實現(xiàn)實時傳輸,從而得到基準站84坐標系基線向量,提高防范精度。依照得到的數(shù)據(jù)作為實施下一步工作的理論依據(jù),在減少觀測工作任務(wù)量及時間的同時,顯著提升水工環(huán)地質(zhì)問題防范的質(zhì)量。必須結(jié)合先進的科學技術(shù),采用遙感技術(shù),不但可準確、直觀、全面、多角度地觀察和預(yù)測礦床水工環(huán)地質(zhì)信息,還可以利用多時像的遙感資料,動態(tài)地觀察水工環(huán)地質(zhì)信息的變化,為提高勘查效果的精準度提供技術(shù)指導。

2.2 巖土工程理論體系發(fā)展

巖土工程理論體系的發(fā)展必將結(jié)合國外新技術(shù)的運用,全面走向數(shù)字化作為未來巖土工程理論體系發(fā)展的必然發(fā)展趨勢。雖然現(xiàn)階段巖土工程理論體系仍處于不完全成熟的階段,但是將隨著科技的不斷發(fā)展而進步,是永無止境的。巖土工程理論體系的發(fā)展方向也必將朝著云平臺、智能化、人性化的方向發(fā)展,最大限度的實現(xiàn)巖土工程勘察成果綜合分析。隨著信息化發(fā)展,巖土工程理論體系必須不斷提高,及時反映或聯(lián)系科學發(fā)展的新技術(shù)、新概念和新成果。將計算機技術(shù)以及信息技術(shù)廣泛應(yīng)用于巖土工程領(lǐng)域,更直觀、更清晰、更明確地反應(yīng)問題所在。

3 結(jié)束語

通過分析關(guān)于水工環(huán)地質(zhì)及巖土工程理論體系應(yīng)用與發(fā)展,致力于開拓出一條能夠在應(yīng)用中求發(fā)展、在發(fā)展中得到應(yīng)用的可持續(xù)發(fā)展道路,從根本上促進礦山水工環(huán)生態(tài)文明建設(shè)。本文立足于水工環(huán)地質(zhì)及巖土工程理論體系,在堅持應(yīng)用水工環(huán)地質(zhì)勘察的關(guān)鍵技術(shù)的同時,盡可能的發(fā)揮技術(shù)專業(yè)優(yōu)勢,不斷拓寬巖土工程研究領(lǐng)域。通過分析關(guān)于水工環(huán)地質(zhì)及巖土工程理論體系發(fā)展,積極發(fā)展巖土工程經(jīng)營開發(fā),承擔水工環(huán)地質(zhì)災(zāi)害危險性評估等多項工作,致力于為礦山巖土工程的建設(shè)創(chuàng)造出良好的經(jīng)濟效益以及社會效益。