竹基質(zhì)與菌種密度對(duì)棘托竹蓀產(chǎn)量及營(yíng)養(yǎng)品質(zhì)的影響

彭超 艾文勝 謝韻帆 石燕飛 鐘意 李南

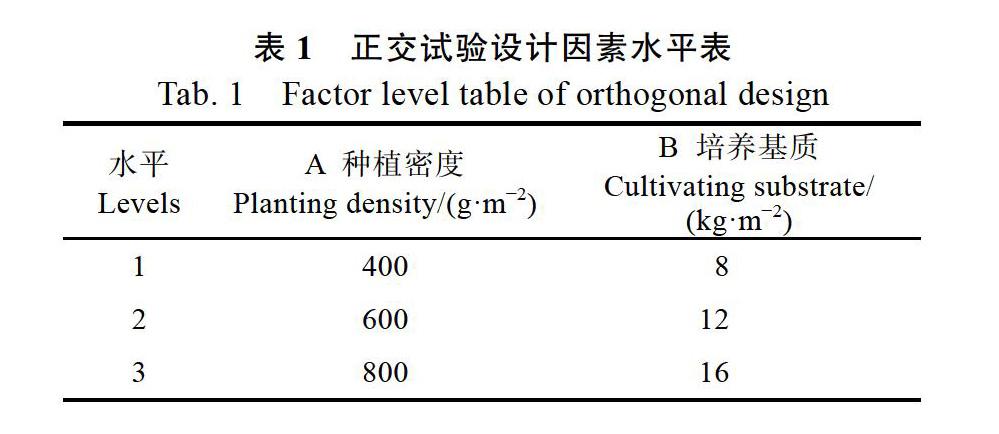

摘? 要:以棘托竹蓀為研究對(duì)象,采用正交試驗(yàn)設(shè)計(jì),探討竹蓀培養(yǎng)基質(zhì)量與菌種密度對(duì)其產(chǎn)量和營(yíng)養(yǎng)成分的影響,篩選最佳配比組合,旨在為竹蓀種植提供科學(xué)的技術(shù)支撐。結(jié)果表明:鮮菇平均產(chǎn)量3.51?kg/m2、粗蛋白含量18.78%、粗纖維含量21.19%、總糖含量37.79%。不同處理組合間產(chǎn)量、粗蛋白和總糖差異極顯著(P<0.01),粗纖維差異顯著(P<0.05)。菌種密度和基質(zhì)量各因素水平間僅產(chǎn)量差異顯著,營(yíng)養(yǎng)成分無(wú)顯著差異,其中600?g/m2菌種密度的竹蓀產(chǎn)量極顯著大于400、800?g/m2,為4.54?kg/m2;16.0?kg/m2基質(zhì)量的產(chǎn)量顯著高于8.0、12.0?kg/m2,為3.95?kg/m2,3種主要營(yíng)養(yǎng)成分隨菌種量和基質(zhì)量水平的增加呈異質(zhì)性變化,二者的交互作用顯著影響粗蛋白含量(P<0.05);極差分析結(jié)果顯示,菌種量對(duì)竹蓀產(chǎn)量、粗蛋白和粗纖維含量的影響大于基質(zhì),而對(duì)總糖含量影響與之相反。不同處理組合的種植支收比為(1∶3.77)~(1∶9.32),其中以每平方米林地采用16.0?kg基質(zhì)種植600?g菌種收益最高,收益達(dá)54.9元/m2,支收比1∶6.62,但投入成本與產(chǎn)量收益呈非完全正比關(guān)系。本研究認(rèn)為,盡管基質(zhì)量和菌種種植密度不會(huì)單方面顯著改變竹蓀營(yíng)養(yǎng)成分,但選擇合適的配比對(duì)提高竹蓀產(chǎn)量和優(yōu)化支收比都具有重要意義。

關(guān)鍵詞:棘托竹蓀;培養(yǎng)基質(zhì);菌種量;產(chǎn)量;營(yíng)養(yǎng)成分;支收比中圖分類號(hào):S646.8 ?????文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

Effect of Bamboo Sawdust Substrate and Strain Planting Density to Yield and Nutritional Quality ofDictyophora echinovolvata

PENG Chao1, AI Wensheng1*, XIE Yunfan2, SHI Yanfei2, ZHONG Yi2, LI Nan2

1. Institute of Bamboo Research, Hunan Academy of Forestry, Changsha, Hunan 410004, China; 2. Yongzhou Forestry?Institute, Yongzhou, Hunan 425000, China

Abstract: The effect of the ratio of bamboo sawdust substrate and strain planting density to the yield and nutritional quality ofDictyophora echinovolvata was discussed by the orthogonal design to screen the optimal combination and to provide a scientific technical support forD. echinovolvata cultivation. The results showed that the average fresh yield was 3.51?kg/m2, and the percentage of crude protein, crude fiber and total sugar was 18.78%, 21.19% and 37.79%, respectively. There were highly significant differences of yield, crude protein, total sugar among treatment combinations (P<0.01), and there was significant difference of crude fiber (P<0.05). The yieldwassignificantly affected by bamboo sawdust substrate weight and planting density, while the nutrient composition was almost not influenced by bamboo sawdust substrate weight and planting density. The yield of the strain planting density 600 g/m2 was 4.54?kg/m2, which was significantly higher than those of the strain planting density 400 g/m2and 800 g/m2. The yield of 16?kg/m2 sawdust substrate was 3.95 kg/m2, which was higher than those of 8.0?kg/m2and 12 kg/m2 sawdust substrate. Crude protein, crude fiber and total sugar were highly affected by the interaction of the ratio of bamboo sawdust substrate and strain planting density. Range analysis suggested that planting density had higher effect than sawdust substrate to yield, protein and crude fiber,

1.2.2? 培養(yǎng)基質(zhì)處理? 竹蓀種植選擇在2019年3月初,此時(shí)溫度穩(wěn)定在10?℃以上。種植前45~60?d開始建堆發(fā)酵,將所有原料拉到試驗(yàn)地旁,邊混勻邊澆水建堆,混勻后的培養(yǎng)基質(zhì)用薄膜覆蓋進(jìn)行發(fā)酵。當(dāng)中心料溫達(dá)到65?℃時(shí)(手進(jìn)去感覺燙手),開始第1次翻堆,以后每隔10 d翻堆1次,共翻堆3~4次。當(dāng)料發(fā)酵呈暗褐色、無(wú)氨氣刺激味時(shí)即下地接種。

1.2.3 ?試驗(yàn)地設(shè)置及管理? 選擇立地條件大體相同的林地為試驗(yàn)地,每個(gè)小區(qū)寬×長(zhǎng)為1.0?m× 10?m,通過(guò)插簽標(biāo)記小區(qū)號(hào)。在播種前一周清除林地中的雜灌、石頭,調(diào)整林地郁閉度至0.7左右,保證所有試驗(yàn)小區(qū)的光照和濕度基本一致。沿上下坡建壟,在壟間挖5?cm深排水溝,鋪基質(zhì)前在小區(qū)土壤表面薄撒一層生石灰,預(yù)防林地雜菌和地下害蟲滋生。首先在土壤表面鋪設(shè)5~10?cm厚的一層基質(zhì),按照試驗(yàn)設(shè)計(jì)量將菌包掰成鴿子蛋大小,隨機(jī)點(diǎn)播于壟上,蓋3~5?cm厚的培養(yǎng)基質(zhì),厚度隨基質(zhì)量而定,最后于基質(zhì)上覆林表土5~8?cm,并在土層上蓋2?cm厚竹葉層,形成龜背式菌床。采用微噴帶澆水,在菌絲生長(zhǎng)期以少噴、勤噴為原則[10],保證菌絲生長(zhǎng)對(duì)水分的要求。在現(xiàn)蕾期適當(dāng)增加噴水量,保證林地空氣相對(duì)濕度維持在85%~90%(降雨天除外),溫濕度記錄儀(RC-4HC)監(jiān)測(cè)林地溫濕度變化。

1.2.4? 樣本采集及營(yíng)養(yǎng)成分測(cè)定 ?采收并統(tǒng)計(jì)每個(gè)小區(qū)竹蓀產(chǎn)量,在第1潮菇期,每個(gè)處理選取個(gè)體大體一致的鮮竹蓀5株,每個(gè)處理3次重復(fù),要求菇傘未完全展開時(shí)采摘,采摘后的菌菇隨即在60?℃烘箱下烘干,干燥后用粉碎機(jī)粉碎裝入標(biāo)記好的自封袋待測(cè)。本研究分別測(cè)量菇體粗蛋白、粗纖維、總糖。粗蛋白含量測(cè)定參考《食用菌中粗蛋白含量的測(cè)定》(GB/T 15673—2009),粗纖維含量測(cè)定參考《植物類食品中粗纖維的測(cè)定》(GB/T 5009.10—2003)、總糖測(cè)定參考《食用菌中總糖含量的測(cè)定》(GB/T15672—2009)[14]。

1.3? 數(shù)據(jù)處理

采用SPSS 19.0進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,采用Duncan法進(jìn)行多重比較,采用ANOVA進(jìn)行方差分析,利用極差方法篩選最優(yōu)組合,采用Excel 2010和SigmaPlot 14.0進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和繪圖。

2? 結(jié)果與分析

2.1? 不同處理間產(chǎn)量及營(yíng)養(yǎng)成分分析

分別對(duì)竹蓀不同處理組合間的產(chǎn)量和營(yíng)養(yǎng)成分進(jìn)行分析可知(表3和圖1),鮮菇平均產(chǎn)量為3.51?kg/m2、干菇養(yǎng)分中的粗蛋白含量為18.78%、粗纖維含量為21.19%;總糖含量為37.79%。處理組合間產(chǎn)量、粗蛋白、總糖差異極顯著(P<0.01,表3),處理間粗纖維比例差異顯著(P=0.035< 0.05)。在所有處理組合的產(chǎn)量中,以處理組合1最小,僅為1.68 kg/m2,處理組合6和處理組合4的產(chǎn)量最大,分別為4.92、4.66 kg/m2,極顯著大于其他處理組合,處理組合6為處理組合1產(chǎn)量的2.93倍;在粗纖維中,處理組合7顯著高于處理組合1、2、9,達(dá)到25.8%,比處理組合2高7.6%;處理組合1和處理組合6的粗蛋白含量極顯著高于其他處理組合,分別為23.2%和21.9%;處理組合3和處理組合8的總糖含量極顯著高于處理組合7,分別提高了9.3%和10.3%。由此可見,不同的竹蓀培養(yǎng)基質(zhì)與菌種量配比對(duì)其產(chǎn)量和營(yíng)養(yǎng)成分均有一定的影響。

2.2 因素水平間產(chǎn)量與營(yíng)養(yǎng)成分分析

分析各因素對(duì)產(chǎn)量和營(yíng)養(yǎng)成分影響,結(jié)果見表4。菌種量和基質(zhì)量對(duì)竹蓀產(chǎn)量均有顯著或極顯著影響(PA=0.000<0.01;PB=0.029<0.05),但對(duì)營(yíng)養(yǎng)成分均無(wú)顯著影響(P>0.05),同時(shí),菌種量和基質(zhì)量的交互作用僅對(duì)粗蛋白比例有顯著影響(PA×B=0.034<0.05)。因素水平間的多重比較表明(圖2),菌種量以600 g/m2時(shí),其產(chǎn)量和粗蛋白比例最大,分別為4.54?kg/m2和19.4%,而粗纖維和總糖分別在800、400?g/m2時(shí)達(dá)到最大,分別為22.33%和38.60%;竹蓀產(chǎn)量和總糖含量隨基質(zhì)量增加而增大,在16?kg/m2時(shí)最大,分別為3.97?kg/m2和39.47%。而粗蛋白和粗纖維比例在8.0?kg/m2時(shí)最大,分別為22.33%和19.73%。然而,粗蛋白和總糖分別在B和A水平上呈先減小后增加的變化趨勢(shì),這同樣可能與樣本誤差和A、B因素間交互作用有關(guān)。本研究2種因素處理分別影響產(chǎn)量,但對(duì)營(yíng)養(yǎng)成分間的影響并不明顯,在一定程度上反映出食用菌生產(chǎn)過(guò)程中的有效性。

2.3? 基質(zhì)量與菌種量?jī)?yōu)組合篩選

優(yōu)組合篩選分析表明(表5),菌種量的產(chǎn)量、粗蛋白和粗纖維極差大于培養(yǎng)基質(zhì)量的極差(RA>RB),對(duì)總糖而言,菌種量的極差小于基質(zhì)量極差(RA<RB)。優(yōu)水平分析結(jié)果表明,每平方米林地施16?kg基質(zhì)和600?g菌種量的產(chǎn)量最大(A2B3),為4.92?kg/m2,每平方米林地施8?kg基質(zhì)和600?g菌種產(chǎn)出的棘托竹蓀粗蛋白含量最多(A2B1),與實(shí)際最高含量處理組合(A1B1)有一定的差異,這與A、B因素間的交互作用影響有關(guān)(表4)。粗纖維含量的優(yōu)水平組合為A3B1,即每平方米林地施800?g菌種和8.0?kg培養(yǎng)基質(zhì)產(chǎn)出棘托竹蓀粗纖維含量最高,在本研究中處理7為實(shí)際組合最大值;總糖含量?jī)?yōu)水平組合為A1B3,為每平方米林地施400?g菌種和16.0?kg培養(yǎng)基,對(duì)應(yīng)本研究實(shí)際組合為處理3,總糖含量41.6%。在實(shí)際生產(chǎn)中,產(chǎn)量為主要指標(biāo),因此,綜合分析認(rèn)為最佳理論處理組合為A2B3。

2.4? 生產(chǎn)成本及效益分析

對(duì)比不同處理組合間的生產(chǎn)成本及效益可知(表6),9個(gè)處理組合間的收益和成本差異明顯,產(chǎn)值范圍為21.3~64.6元/m2,收益為15.9~54.9元/m2,這與出菇產(chǎn)量有直接關(guān)系,其中最高收益為處理組合6,其次為處理組合4,分別為54.9、53.9元/m2,成本分別為9.76、6.56元/m2,支收比分別為1∶6.62、1∶9.21,處理組合4的投入成本僅為處理組合6的67.2%;處理組合1產(chǎn)量和產(chǎn)值最小,分別僅1.3?kg/m2和21.3元/m2,但支收比高于處理組合9(1∶3.77),成本最大的為處理組合9,達(dá)到10.88元/m2,支收比最小,僅為1∶3.77。處理組合間的收益極差為39元/m2,為最小收益的2.45倍。由此可知,支收比與收益呈非完全正比關(guān)系,投入的菌種和基質(zhì)成本越高越會(huì)對(duì)收益造成影響。因此,在實(shí)際的生產(chǎn)過(guò)程中,應(yīng)注重種植密度和培養(yǎng)基質(zhì)所占成本。

3? 討論??????

經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,竹蓀種植技術(shù)已經(jīng)成熟,但不同地區(qū)表現(xiàn)極大的差異,如蘇德偉等[8]估計(jì)竹蓀干品產(chǎn)量達(dá)到90?kg/667m2,佘青松[9]試驗(yàn)得出竹蓀干品產(chǎn)量為50?kg/667m2,郭江艷等[10]經(jīng)過(guò)實(shí)地稱重得出干品為15.7 kg/667m2。本研究中,鮮菇平均產(chǎn)量3.51?kg/m2,以竹林地1/3種植面積估算,推測(cè)平均干重(10%鮮重)為78.04 kg/667m2,但這為理論產(chǎn)值,出菇產(chǎn)量受多種因素限制,如培養(yǎng)基質(zhì)的不適宜、缺氧、不良環(huán)境等均會(huì)影響到其在整個(gè)生活史中的活力[15]。本研究發(fā)現(xiàn),基質(zhì)量和菌種量的不同配比也能顯著影響產(chǎn)量,在不同處理間,出菇產(chǎn)量差異極顯著(P=0.000< 0.01),其中培養(yǎng)基質(zhì)16?kg/m2種植600?g菌種的處理組合產(chǎn)量最大,按每畝一半種植面積計(jì)算播種量為200?kg,基質(zhì)培養(yǎng)料為5.3 t,菌種量低于其他研究,而基質(zhì)量大體一致[9-10]。多重比較結(jié)果可知(圖2),400?g/m2種植密度對(duì)其產(chǎn)量顯著高于其他處理水平,但培養(yǎng)基質(zhì)量間差異不顯著,表明在種植過(guò)程中,400?g/m2的菌種量為最佳的種植密度,產(chǎn)量隨培養(yǎng)基質(zhì)增加而增加,培養(yǎng)基質(zhì)的增加不僅能增加菌絲生長(zhǎng)空間,還為其生長(zhǎng)提供更多的營(yíng)養(yǎng)來(lái)源。周建林等[16]指出竹蓀產(chǎn)量隨基質(zhì)的增加而增加,6000?kg/667m2基質(zhì)投放量產(chǎn)投比最佳,培養(yǎng)基質(zhì)量對(duì)產(chǎn)量有明顯的正向影響,但該研究并未考慮菌種量在其中的作用。本研究發(fā)現(xiàn)棘托竹蓀種植宜采用16?kg/m2培養(yǎng)基質(zhì)+ 600?g/m2播種密度的種植模式,菌種種植密度比實(shí)際生產(chǎn)要小,但產(chǎn)量更高[9, 17],同時(shí)從試驗(yàn)結(jié)果可知,該種植配比模式實(shí)際竹蓀產(chǎn)量最高,本研究結(jié)論可靠。

竹蓀為腐生性真菌,其生長(zhǎng)發(fā)育過(guò)程中,通過(guò)分解培養(yǎng)基質(zhì)有機(jī)物獲得生長(zhǎng)所需養(yǎng)分[18],因此基質(zhì)的差異對(duì)菇體的營(yíng)養(yǎng)成分有著明顯的影響[19]。同時(shí),不同菌種間由于生物學(xué)特性的差異,即使同一培養(yǎng)基質(zhì)培養(yǎng),其營(yíng)養(yǎng)成分也存在很大的差異[14]。本研究發(fā)現(xiàn),不同基質(zhì)量和菌種量的各因素水平間對(duì)竹蓀營(yíng)養(yǎng)成分并無(wú)顯著影響,但營(yíng)養(yǎng)成分比例間呈異質(zhì)性變化,如粗蛋白含量隨基質(zhì)量增加先增加后減小,而隨菌種量的增加先減小后增加,這可能與培養(yǎng)基質(zhì)竹屑基質(zhì)與菌種量間的交互作用有關(guān),同時(shí)有研究表明,同一基質(zhì)培養(yǎng)不同比例[19-20]以及外部多重環(huán)境[21-22]在一定程度上也能影響菇體營(yíng)養(yǎng)成分。現(xiàn)有研究對(duì)于食用菌營(yíng)養(yǎng)成分的影響因素及其機(jī)制的報(bào)道極少,同時(shí)如何將食用菌營(yíng)養(yǎng)成分提升作為經(jīng)濟(jì)價(jià)值的衡量指標(biāo)有待探討。

竹蓀種植以獲取經(jīng)濟(jì)價(jià)值為主,因此,出菇產(chǎn)量在很大程度上決定了經(jīng)濟(jì)收益。本研究結(jié)果表明,支收比并非與產(chǎn)量保持完全一致,如支收比最大的為處理組合4,達(dá)到1∶9.21,收益為53.9元/m2,但產(chǎn)量最大的為處理組合6,支收比為1∶6.62,收益為54.9元/m2。投入最大為處理組合9,成本達(dá)到10.88,遠(yuǎn)高于處理組合4和處理組合6,但收益僅為30.1元/m2,這與菌種和基質(zhì)的成本密切相關(guān)。本研究中僅將二者作為處理間的變異性支出成本,其他諸如種植、管理和采摘人工費(fèi)用、烘干設(shè)備及燃料等費(fèi)用均做相同假設(shè)而未計(jì)算在內(nèi),造成收支比偏高,因此,實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,除采用合理的基質(zhì)和菌種量配比外,還應(yīng)注重降低其他生產(chǎn)成本,以實(shí)現(xiàn)收益的最大化。需要指出的是,竹蓀種植需綜合考慮多種因素,如種植季節(jié)、郁閉度、溫濕度、管理事項(xiàng)等,且已得到深入研究和生產(chǎn)證明,本研究?jī)H探討了在其他因素保持大體一致的情況下,菌種量和基質(zhì)量配比下對(duì)竹蓀的影響,然而對(duì)綜合因素下的輪作種植技術(shù)仍有待加強(qiáng)。

參考文獻(xiàn)

[1]?????? 周崇蓮, 曾德容. 棘托竹蓀的生物學(xué)特性[J]. 林業(yè)科學(xué), 1997, 33(5): 471-474.

[2]?????? 暴增海, 馬桂珍. 我國(guó)的竹蓀資源及其開發(fā)利用[J]. 自然資源, 1994(3): 68-71.

[3]?????? 才曉玲, 王東云, 何? 偉, 等. 竹蓀生物學(xué)特性及栽培技術(shù)研究進(jìn)展[J]. 安徽農(nóng)業(yè)科學(xué), 2015, 43(7): 65-66.

[4]?????? 岳? 誠(chéng), 邱彥芬, 馬? 靜. 竹蓀化學(xué)成分及藥理作用研究進(jìn)展[J]. 食藥用菌, 2019, 27(1): 48-51.

[5]?????? 劉恒貴, 費(fèi)本華, 范少輝, 等. 從戰(zhàn)略高度推進(jìn)竹業(yè)發(fā)展的幾點(diǎn)思考[J]. 世界竹藤通訊, 2017, 15(5): 52-55, 62.

[6]?????? 李? 嵐, 朱? 霖, 朱? 平. 中國(guó)竹資源及竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析[J]. 南方農(nóng)業(yè), 2017, 11(1): 6-9.

[7]?????? 蔡春菊, 范少輝, 劉廣路, 等. 竹林復(fù)合經(jīng)營(yíng)研究和發(fā)展現(xiàn)狀[J]. 世界竹藤通訊, 2018, 16(5): 47-52.

[8]?????? 蘇德偉, 羅海凌, 林? 輝, 等. 林地套種竹蓀高產(chǎn)栽培技術(shù)研究[J]. 北方園藝, 2012(17): 149-150.

[9]?????? 佘青松. 毛竹林中栽培竹蓀技術(shù)[J]. 安徽農(nóng)學(xué)通報(bào)(下半月刊), 2011, 17(14): 223, 245.

[10]??? 郭江艷, 史成偉, 翁行良, 等. 茅山丘陵地區(qū)毛竹——竹蓀立體經(jīng)營(yíng)模式探究[J]. 綠色科技, 2017(17): 102-103.

[11]??? 盧? 鵬, 謝錦忠, 童? 龍, 等. 麻竹林下竹蓀仿野生種植關(guān)鍵技術(shù)研究[J]. 南京林業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版), 2016, 40(4): 177-182.

[12]??? 蘭根田, 葉旭燕, 金榮建, 等. 毛竹林套種竹蓀復(fù)合經(jīng)營(yíng)技術(shù)[J]. 世界竹藤通訊, 2016, 14(4): 22-24.

[13]??? 陳偉龍, 吳應(yīng)齊, 李伶俐, 等. 錐栗林下竹蓀與黃精間作方式研究初報(bào)[J], 南方林業(yè)科學(xué), 2018, 46(2): 21-23, 27.

[14]??? 黃堅(jiān)雄, 袁淑娜, 潘? 劍, 等. 以橡膠木屑為主要基質(zhì)栽培的大球蓋菇與香菇、平菇的主要營(yíng)養(yǎng)成分差異[J]. 熱帶作物學(xué)報(bào), 2018, 39(8): 1625-1629.

[15]??? 陳維理. 竹蓀退菌原因與處理方法[J]. 食用菌, 2007, (1): 2.

[16]??? 周建林, 毛小偉. 培養(yǎng)料不同用量對(duì)竹蓀生長(zhǎng)發(fā)育及產(chǎn)量的影響[J]. 上海農(nóng)業(yè)科技, 2012(4): 88-89.

[17]??? 朱學(xué)忠. 皖東南地區(qū)竹蓀栽培技術(shù)[J]. 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技, 2014(7): 118, 120.

[18]??? 李建宗, 胡新文, 彭寅斌. 棘托竹蓀生物學(xué)特性研究初報(bào)[J]. 長(zhǎng)沙水電師院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版), 1992(1): 75-81.

[19]??? 范慈惠, 李代芳, 朱? 州. 竹蓀生長(zhǎng)和基質(zhì)的關(guān)系[J]. 云南植物研究, 1987(2): 209-216.

[20]??? 王培丹. 菌草菌糟栽培竹蓀及其品質(zhì)的研究[D]. 福州: 福建農(nóng)林大學(xué), 2015.

[21]??? 張? 平. 林下郁閉度對(duì)竹蓀產(chǎn)量影響分析與效益評(píng)價(jià)[J]. 林業(yè)勘察設(shè)計(jì), 2016, 36(2): 48-50, 55.

[22]??? 朱伯倫, 舒毓枝, 楊迎祥, 等. 竹蓀氣候生態(tài)條件及其在炎熱地區(qū)的栽培技術(shù)[J]. 中國(guó)農(nóng)業(yè)氣象, 1993(5): 18-20.