傳統村落助馬堡

周順利

助馬堡位于大同市新榮區郭家窯鄉,西于內蒙古涼城縣后營鄉十九坪村隔墻(邊墻)相望,馬頭山橫亙于堡西邊墻之外形成一道天然屏障,特殊的地理位置使助馬堡成為明代著名的屯兵官堡之一,與鎮羌堡、拒墻堡、拒門堡并稱“塞外四堡。”

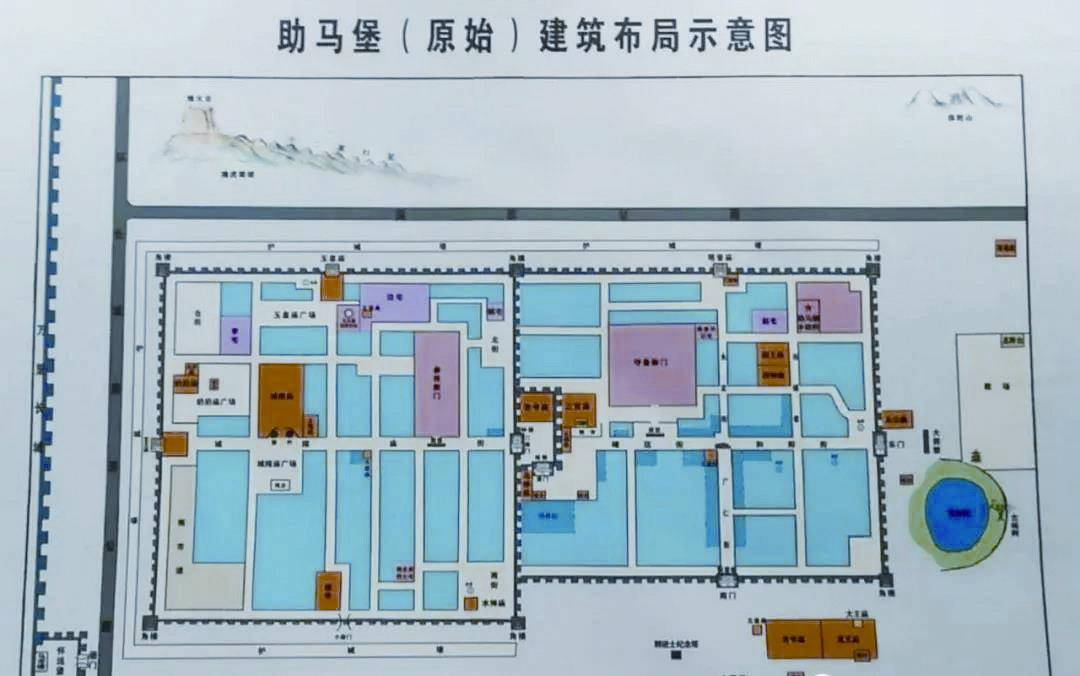

助馬堡始建于明初,寓戰時有馬相助,馬到成功之意,這里的“馬”一是指天然屏障馬頭山,二是指馬匹。助馬堡初址在今天的助馬口村附近,距今約有600年左右的歷史,到了明嘉靖二十四年(1545年)因軍事防備需要,明政府決定成立左衛道北西路即助馬路,故遷址重建于此,距今有470多年的歷史,助馬堡的初址曾經還是北齊“臨塞縣”縣治,與左云云西設置的“臨陽縣”歷史相同,設縣治至今已有一千四百多年的歷史。明嘉靖二十四年巡撫詹榮修筑的助馬堡為土堡,就是今天村民所說的堡里,其周長二里四分,筑有小南門(位于玉皇廟遺址相對應的南城墻位置上,由于長久不用已被堵塞)、東門(村民所說的堡門道),出東門為甕城,甕城開一南門(村民稱二堡門道),堡門道與二堡門道上分別筑有鐘樓、鼓樓,出堡門道往北有老爺廟(關帝廟),堡里設有參將署。

萬歷元年(1573年)助馬堡開始擴建、包磚,直到萬歷三十七年(1610年)結束,此時的助馬堡周長三里七分,擴建部分人們習慣性稱為“堡外”、“關外”,這一稱呼一直延續到今天,筑有東門與南門,南門最為宏偉壯觀,精美的磚雕石刻至今清晰可見,城門上純木斗拱結構的三層魁星樓曾經是助馬堡的標志性建筑,后毀于土改期間。南門與東門中軸線的交匯處筑有四牌坊:東曰“和陽”、西曰“靖遠”、南曰“廣仁”、北曰“永定”,人們稱之為“四牌樓”。擴建后的助馬堡建大樓三座,角樓九座,廟宇共32座,關外設有守備署,東門外設教場一座。

助馬堡的興隆昌盛始于明隆慶年間,鼎盛于萬歷年間,衰落于民國期間。1939年10月日偽“生金子”部血洗助馬堡后成為助馬堡興盛與蕭條的分水嶺。助馬堡作為明代大同鎮左衛道北西路路治,分轄周邊9堡,堡內有參將署、守備署,助馬堡分守長城20里3分,邊墩25座,火路墩8座。助馬路分守長城77里,邊墩103座,火路墩70座,駐軍達2175人,是大同北西地區名副其實的政治、軍事中心。

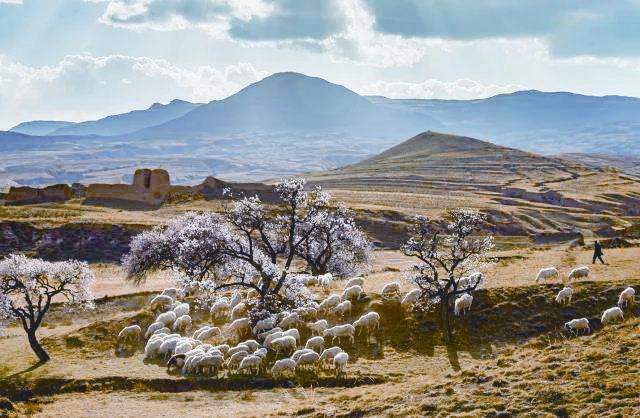

1571年“隆慶議和”以后,明王朝批準在長城沿線的口隘開辟市場,同蒙古族進行貿易,貢市、馬市、民市、月市、小市開始活躍,長城沿線出現了“六十年來,塞上物阜民安,商賈輻輳,無異于中原”的興旺景象。這個時期,助馬堡馬市(官市)正式開設(1572年),明蒙馬市貿易在助馬堡相當興隆,馬匹的交易量大增。大量軍人及其家屬生活在此,刺激了生產生活日用品的貿易,加上每月的廟會活動,吸引著周邊十里八鄉的許多村民前來參加。南來北往的商人、工匠大量云集在此,助馬堡主要街道商旅云集、鋪面林立、一派繁華的集鎮景象,明萬歷年間開始有“金得勝、銀助馬”的名號,助馬堡成為這一地區名副其實的經濟中心。今天我們在助馬堡馬市遺址依然能隱隱約約看到邊內、邊外占地各約10余畝的致遠店遺址,還有一條直通馬頭山的 “官道”,當地村民稱之為“運糧壕”,實際上是當時蒙人與漢人的商旅通道。

到了清代,長城沿線許多官堡改為民堡不再駐軍,助馬堡仍然被看作軍事要地,但軍事功能開始弱化,經濟中心的地位卻一直沒有改變,雍正年間(1729年)設置巡檢司作為維護當地治安的官方重要機關,清末設置助馬堡局作為征收關稅的重要機關。明清商鋪遺址至今清晰可見,可以遙想當年助馬堡經濟貿易的繁榮昌盛,有些廟會與民俗活動一直延續到解放前及新中國成立以后。

助馬堡作為明清時期的重要屯兵官堡,民國時期較早的抗日根據地和解放區,具有深厚的歷史底蘊和豐富的人文內涵,也留下了豐富的歷史遺存遺跡。村里的古房、古巷、磚瓦石墻古樸而結實,他們帶著歲月的滄桑與裂痕,在無奈中訴說著那段曾經的輝煌。如今,保存相對完整的遺存遺跡有:4座城門、相對完整城墻、馬市遺址、明清商鋪、巡檢司、左云縣政府舊址、城隍廟石雕旗桿、守備署石獅、邊氏大院、劇家大院、三官廟戲臺、五道廟、馬市運糧壕、十二寡婦梁、清嘉慶甲戌進士郭恒辰故居、革命烈士郭北宸故居、百年古楊樹與百年杏林等。

作為重要的軍事要地,曾經在歷史上發生了許多與助馬堡相關的戰事。弘治十七年的 “助馬口大捷”、嘉靖二十七年蒙古族首領俺答伏兵襲擊包括助馬堡在內的左衛五堡、清順治六年鰲拜在助馬大敗降清又起義的參將李向堯、萬歷十四年順義王死,其部落牙答漢盜掠助馬堡。抗戰時期助馬堡成為大同地區較早的抗日根據地之一,魯平的大青山騎兵大隊經常出沒于馬頭山助馬堡一帶,與日偽、國民黨的小磨蹭不斷,解放戰爭時期賀龍部下康健民騎兵旅曾駐扎于助馬堡,這一時期有記載較大的戰事有:1938年“左云縣政府”負責人常嗣溫火并被收編為抗日隊伍的王世杰連長、1939年4月日偽軍夜襲助馬堡、1939年10月日偽“生金子”部血洗助馬堡、1939年11月八路軍警備六團消滅閻錫山統治下的“左云縣政府”。

往事越千年,江山知萬古。一座古村落,一段歷史,“銀助馬”的輝煌歷史,記載了長城文化、邊塞文化幾百年的歷史傳承和文化氣息。如今古道猶存,古韻猶在,古堡往日繁花喧囂被歷史所湮滅,當年戍邊將士與工匠商人的后代們繼續生活在古堡內,他們不再為狼煙紛擾,過著世俗而平靜的生活。在古老與現代的對視中,眼前的古堡早已經恍若隔世,顯得是那么的無可奈何,為了更好的生活年輕人如今都走出了古堡去追尋新的生活,留守村民們在古堡內過著與時代不太相符的清貧日子。留守古堡的還有那棵與古堡年齡相同的百年古楊,她像個哨兵一樣幾百年來默默堅守在東門外大水塘邊,記錄著助馬堡的前世今生。

助馬堡本真的原生態氣息與厚重的歷史沉淀如今每年都會吸引大量外地游客與攝影愛好者前往觀光,甚至還有外國游客會不時地光顧助馬堡,但滯后的旅游基礎設施,思想保守封閉的村民并未因游客的光顧而改善生活質量。現在山西省正在鍛造黃河長城太行三大旅游板塊,大同市提出文旅振興戰略,這一切給新榮區長城沿邊旅游帶來了難得的發展機遇,我們應該充分利用好這得天獨厚的旅游資源,以長城、古堡風光為依托,激活“木蘭之鄉”豐富的文旅資源優勢,打造“金得勝、銀助馬”新型邊塞文旅項目,走出旅游扶貧融合發展的新路子。