典型驅動模式下就地城鎮化的開發路徑

閆靜 李林峰

摘要:就地城鎮化的實現路徑具有多維性特點,旅游屬于就地城鎮化驅動因素之一,全域旅游對就地城鎮化的最大作用是可以加強旅游的驅動力,使得旅游這一驅動因素下又延伸出政策、資本、產業、區位、創意、消費、活動等更細化的主導驅動力。根據主導驅動力的不同并結合海南省實際,提出全域旅游驅動就地城鎮化的資源驅動、政策與資本驅動、產業驅動、區位驅動、創意驅動、消費驅動、活動驅動等7種典型模式,具體分析每種模式存在的問題,并繪制分析基于資源驅動、政策與資本驅動、產業驅動、區位驅動、創意驅動、消費驅動、活動驅動的就地城鎮化路徑。

關鍵詞:全域旅游;就地城鎮化;主導驅動力;驅動模式;開發路徑;資源驅動;政策與資本驅動;產業驅動;海南

中圖分類號: F291 ?文獻標志碼: A ?文章編號:1002-1302(2020)11-0320-06

收稿日期:2019-06-28

基金項目:海南省哲學社會科學規劃課題[編號:HNSK(YB)17-64]。

作者簡介:閆 靜(1982—),女,河北新樂人,碩士,副教授,主要從事旅游規劃與城鎮發展研究。E-mail:359235440@qq.com。

通信作者:李林峰,博士,經濟師,主要從事農村經濟研究。E-mail:65432218@qq.com。 ?長期以來,我國在城鎮化發展道路上存在4種類型:一是鄉村向城鎮轉變漸進型;二是城鎮向鄉村輻射擴散型;三是鄉村二三產業發展內生擴張型;四是大城市邊緣區與鄉村融合型[1]。近年來,“農民離土不離鄉”的就地城鎮化因能實現人口的蓄積、有效轉換為當地消費、由內生機制促進城鎮化而受到廣泛關注[2]。所謂“就地城鎮化”,就是農村人口不再一味地向大中城市遷移,而是堅持新農村建設與推進城鎮化同步,把散落的農村居民點適時適度聚集發展為新社區,并逐漸成長轉化為新城鎮,實現農民工人化、農業產業化、農村社區化,讓農民在就業、社會保障、醫療教育、住房保障等方面逐步與市民同權[3]。就地城鎮化的核心即為在城鎮改變村民原有的生產和生活方式,就地實現“村民變市民”。學者們對究竟以何種路徑實現就地城鎮化開展了較廣泛的研究。何燕麗等探討農民就地就業創業的義烏就地城鎮化路徑,發現該路徑適合東部經濟發達、有工業產業基礎的地區[4];2013年以來,我國第三產業增加值首超第二產業,成為新型城鎮化的主要動力,旅游引導的就地城鎮化成為新型城鎮化發展的重要形式之一[5];潘雨紅等以重慶市永新鎮為例,探討西南山區旅游村鎮的就地城鎮化路徑,發現該路徑適合以旅游業、特色農業及相關產業帶動的城鎮[6];許嬋等在浙江省遂昌縣、江蘇省睢寧縣的電子商務發展模式下提出依托電子商務發展的縣域就地城鎮化路徑,并發現路徑適合以信息產業發展為重心的地區[7]。另外,有學者發現就地城鎮化的實現路徑應該按照不同地區的社會、經濟、文化等特點多維推進,驅動就地城鎮化的因素有“美麗鄉村建設”“精準扶貧”等政策驅動[8-11],有工業、現代農業、現代服務業、商貿業、農村特色產業等產業驅動,同時伴隨“農業+工業”“農業+服務業”“農業+旅游業”“農業+信息業”等產業融合驅動[12-15],還有高新科技創新對農業的推動等[16-17]。在此層面上,旅游屬于就地城鎮化驅動因素之一,旅游驅動因素下又延伸出更細化的主導驅動力。

海南省長期以來以旅游產業為主導產業,借助自然環境等資源優勢,以“國際旅游島”“全域旅游”等政策優勢積極探索“旅游+”的產業融合發展道路,在城鎮化建設中探索出以瓊海市為典型的就地城鎮化路徑自全域旅游省域示范區建設以來,旅游對就地城鎮化的驅動作用進一步提升,驅動力主要來源于資源、政策、資本、產業、區位、創意、消費、活動等多種類型。因此,全域旅游對就地城鎮化的最大作用是可以加強旅游的驅動力,不同類型的驅動因素以旅游為核心發揮對就地城鎮化的驅動作用,旅游就地城鎮化路徑因主導驅動力的不同而呈現出多樣化的特點。

1 全域旅游驅動就地城鎮化的典型模式與問題

2018年1—6月,筆者所在課題組通過搜集文獻、網絡資料等并實地走訪調查典型區域,對海南省除三沙市以外的18個縣(市)的200多個鄉(鎮)進行調查,根據不同的主導驅動因素,提出全域旅游驅動就地城鎮化的資源驅動、政策與資本驅動、產業驅動、區位驅動、創意驅動、消費驅動、活動驅動等7種典型模式(表1),并對各種模式存在的問題進行分析。

1.1 全域旅游資源驅動模式

資源驅動是旅游城鎮化進程中最常見與最基礎的驅動力,發揮驅動效應的地區多為旅游資源優質區。全域旅游資源驅動模式與傳統資源驅動模式的最大不同在于全域旅游發展,擺脫優質資源的限制,有旅游資源的城鎮都可以發揮旅游資源的驅動效應。以海南省為例,三亞市是傳統旅游資源驅動效應的最好體現,因優質旅游資源聚集成為旅游城鎮化的典型代表城市。隨著全域旅游的發展,海口市石山、永興、演豐等鎮,文昌市會文、東郊、龍樓等鎮,萬寧市禮紀鎮,陵水縣光坡鎮、新村鎮,臨高縣臨城鎮,儋州市蘭洋、峨蔓、中和、南豐等鎮,昌江縣昌化鎮,東方市大田鎮,樂東縣佛羅鎮、尖峰鎮,定安縣龍湖鎮,瓊中縣黎母山鎮、吊羅山鄉,五指山市毛陽鎮,保亭縣保城鎮、毛感鄉等都可以規劃開發其境內的旅游資源,吸引旅游者,發展旅游經濟,引導當地居民在當地就業與生活,成為新興旅游城鎮,實現旅游就地城鎮化。

然而在具體實踐中由于對全域旅游認知不足、對資源開發與規劃不夠、對配套設施投入不足等原因,旅游就地城鎮化還存在以下問題:第一,資源開發程度不夠。資源擁有城鎮沒有認識到全域旅游開發對城鎮發展的積極作用,對資源開發的重視程度不夠,很多旅游資源并未開發成具有吸引力且可進入的資源形式,資源驅動效應未能實現。或旅游資源開發處于粗開發形態,缺乏科學規劃與精細管理,游客進入后體驗感不足并可能對資源造成破壞。另外,由于旅游資源的相似性,開發出的旅游產品缺乏創新,難以與同類型優質資源區競爭,旅游城鎮化資源驅動力不足。第二,就地城鎮化進程緩慢。在城鎮旅游資源開發的同時未能進行同步的城鎮建設,城鎮開發處于自發與無序的狀態,城鎮旅游基礎設施不足,難以吸引游客過夜與消費,城鎮居民的生產與生活方式不能因旅游發展而發生相應改變,城鎮的留人效應不足,就地城鎮化難以實現。以尖峰嶺為例,旅游資源開發不足,旅游者多為周邊的海南省本島居民,旅游經濟發展緩慢,周邊的樂東縣黃流、佛羅、尖峰等鎮缺少旅游城鎮應有的基礎,全域旅游驅動就地城鎮化效應不足。

1.2 全域旅游政策與資本驅動模式

全域旅游和就地城鎮化本身都有政策驅動的因素,政策驅動對旅游就地城鎮化的極大作用體現于政策支持下的資本涌入,所以將政策驅動因素與資本驅動因素歸為政策與資本驅動模式。海南省“國際旅游島”“全域旅游省域示范區”“自貿區(港)”等多項政策對城鎮化進程具有重要意義。全域旅游省域示范區吸引資本向各城鎮注入,并用于土地開發、旅游地產開發、旅游項目開發、旅游設施建設、公共基礎設施建設等,可以在旅游就地城鎮化過程中發揮積極作用。海口市靈山鎮、瓊海市博鰲鎮、萬寧市東澳鎮、陵水縣英州鎮、儋州市排浦鎮、樂東縣九所鎮等都因政策支持產生了以旅游地產為主的資本驅動效應。但是,由于受到政策環境的不確定、資本投入主體的私人化、市場的不穩定等因素,政策資本驅動模式下的旅游就地城鎮化極易出現以下問題:第一,政策支持落實困難。宏觀政策目標往往須要有許多具體實施方案的落實才能實現。全域旅游提出后,各城鎮旅游開發缺少具體的規劃方案和充足的資金支持,以至于全域旅游僅停留于政策層面。第二,資本運作模式單一。當前旅游城鎮資本驅動效應更多體現于旅游地產模式,以住宅產品銷售為主,開發配套設施極不健全,有的僅僅是打著旅游地產的旗號做傳統的房產開發,吃、住、行、游、購、娛的旅游產業鏈并不完善,未能實現旅游產業增值。甚至有打著旅游名號的“圈地運動”,這樣不僅不能發展城鎮旅游,還會破壞城鎮資源與環境。第三,城鎮人口聚集效應差。當前旅游房地產模式下很難吸引旅游者的旅游消費,也不能給當地居民提供更多的就業機會,更多吸引的是“投資客”和“候鳥老人”,城鎮“季節性空城”現象凸顯,旅游就地城鎮化未能有效實現。如樂東縣九所鎮有眾多地產,當地組織了一批批的看房團,其旅游發展仍然滯后,就地城鎮化還須從長計議。

1.3 全域旅游產業驅動模式

全域旅游產業驅動模式包括產業發展和產業融合2種形式,產業發展是指全域旅游給城鎮旅游產業發展帶來機遇,城鎮的旅游產業鏈逐步形成;產業融合是指城鎮依托全域旅游的大趨勢,將本地的優勢產業和旅游進行融合,“旅游+”形式開始出現。產業發展經常是資源驅動和創意驅動發揮效應的產物,產業融合往往受到區位驅動和消費驅動等因素的影響。海南省瓊海市的一些城鎮屬于產業發展的典型區域,同時在產業發展過程中有創意驅動效應的體現;海口市甲子鎮、龍橋鎮,瓊海市潭門鎮,萬寧市和樂鎮,臨高縣多文鎮等具備產業融合驅動條件,可以通過“旅游+”農業,“旅游+”漁業,“旅游+”手工業等多種形式實現旅游就地城鎮化。但有些地方在實際發展過程中存在以下問題:第一,旅游產業鏈不健全。以瓊海市嘉積鎮為例,作為旅游就地城鎮化的代表區域,旅游產業鏈仍以“游”為主,以觀光為主,稍加體驗,吃住娛購等在滿足游客需求方面還有差距,旅游經濟效應和居民的當地就業都受到限制。第二,“旅游+”作用發揮不夠。很多城鎮仍然處于“+旅游”階段,僅僅是將本地的優勢產業與旅游聯系起來,而旅游的帶動作用還未發揮出來,以瓊海市潭門鎮為例,漁業仍是主導產業,僅作為游客的“海鮮供應區”,缺乏旅游設施和活動,“旅游+”效應不足,且產業層次相對較低,結構單一,產品的同質性嚴重。如“旅游+農業”都是采摘、吃農家飯等,業態創新不夠,城鎮旅游競爭力不足。因此,產業驅動模式的旅游就地城鎮化還須通過完善旅游產業鏈和突出旅游帶動作用,由此吸引游客,使人口聚集,增加旅游就業,促進旅游經濟發展,改善當地人的生產和生活方式。

1.4 其他驅動模式

全域旅游驅動就地城鎮化的其他模式還有區位驅動模式、創意驅動模式、消費驅動模式、活動驅動模式等。區位驅動模式主要適用于臨近旅游資源區、交通便利的城鎮,城鎮本身不具備發展旅游業的條件,但是可以借助區位優勢為附近的旅游資源區提供餐飲、住宿、休閑、購物、交通等服務,解決當地居民的就業和創收問題。海口市中心周邊的西秀鎮、靈山鎮,陵水縣本號鎮(吊羅山國家森林公園腳下),瓊海市中原鎮(近高速路口,進入博鰲途經)等都可以發揮區位驅動效應。目前存在的主要問題是城鎮的旅游基礎設施不完善,難以擔當旅游補給和旅游服務提供的重任。創意驅動模式一般適用于旅游資源較匱乏、市場和產業較薄弱的城鎮,“無中生有”地開發旅游產品,發展旅游經濟。在當前城鎮旅游基礎薄弱、資源和產業不足的情況下,創意驅動往往和資源驅動、產業驅動同時發揮效應,豐富城鎮的旅游產品。海口市永興鎮馮唐綠園和文昌市馮坡鎮創意性發展“旅游+農業”,打造航天主題農家樂、動物快跑開心農場等農業主題休閑度假區都是創意驅動的體現。這種模式最大的問題是創意的原創性不足以及與當地城鎮的文化不相融合,同時還可能出現創意之名下的“旅游圈地”現象。消費驅動模式主要是以旅游購物為主,驅動旅游就地城鎮化發展的模式,包括有特色農副產品、手工藝品等以及專門修建的有購物區的城鎮,當前全域旅游發展形勢下,其發揮效應往往受到產業驅動、區位驅動等因素的影響。如萬寧市興隆華僑農場奧特萊斯是消費驅動模式的體現,海口市龍橋鎮的手工藝品、龍塘鎮的雕刻藝術品,澄邁縣福山鎮的咖啡,儋州市光村鎮的雪茄,定安縣定城鎮的仙溝小黃牛以及海南省四大名菜所在地都可啟動消費驅動模式。消費驅動模式運轉存在購物與旅游的銜接問題,缺少必要的旅游接待設施和旅游活動組織,單純的手工藝品和農副產品等生產城鎮很難成為旅游者旅游購物活動的目的地。活動驅動模式是城鎮通過會展與賽事組織,吸引參會、參賽者以及觀賽者、旅游者前來,促進旅游產業鏈形成的模式。瓊海博鰲是典型活動驅動模式,萬寧市和樂鎮以賽龍舟促進龍舟漁家小鎮建設,所嘗試的也是這種模式。博鰲的成功經驗顯示,活動驅動須要有配套接待設施與強大的會議和賽事組織主體,這對其他活動驅動旅游就地城鎮化的區域而言仍須完善。

2 全域旅游驅動就地城鎮化的路徑分析

路徑分析可以解決全域旅游驅動就地城鎮化具體到每種驅動模式應該如何去做的問題。結合對全域旅游驅動就地城鎮化的典型模式與問題分析,繪制并分析基于資源驅動、政策與資本驅動、產業驅動、區位驅動、創意驅動、消費驅動、活動驅動的就地城鎮化路徑。

2.1 資源驅動型旅游就地城鎮化路徑分析

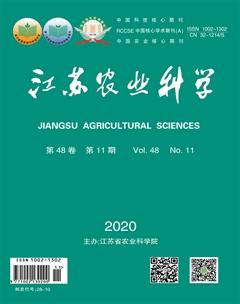

以旅游資源驅動就地城鎮化要充分發揮因旅游資源吸引游客而產生的人口聚集效應,全域旅游發展使得城鎮“養在深閨人未識”的旅游資源得以利用,通過合理規劃與營銷宣傳吸引游客,游客數量的增加必將導致其對旅游設施和服務的需求增加,此時要發揮鄉(鎮)政府、鄉賢等的領導和組織功能,一方面組織城鎮居民自發開展旅游經營活動,另一方面積極招商引資,提高旅游設施和服務水平,滿足游客需求。城鎮居民自發開展旅游經營活動達到一定規模,獲得相當收益后可以使村民的生產方式由農業生產轉變為服務業生產;招商引資帶來的旅游經營企業通過本地招工的形式解決了部分城鎮居民的就業問題,城鎮居民不用外出打工即能改變生產方式并實現就業留人。旅游設施和服務帶動了當地旅游產業的發展、城鎮居民生產方式的轉變,提高了收入,并使其眼界開闊,從而對生活區域的醫療、教育等需求提高,經濟收入的提高也使得鄉(鎮)基礎設施完善成為可能,由此轉變城鎮居民生活方式,旅游環境的優化也能進一步吸引游客,從而實現良性循環,旅游城鎮的形象得以樹立,城鎮經濟發展,最終實現就地城鎮化(圖1)。

2.2 政策與資本驅動型旅游就地城鎮化路徑分析

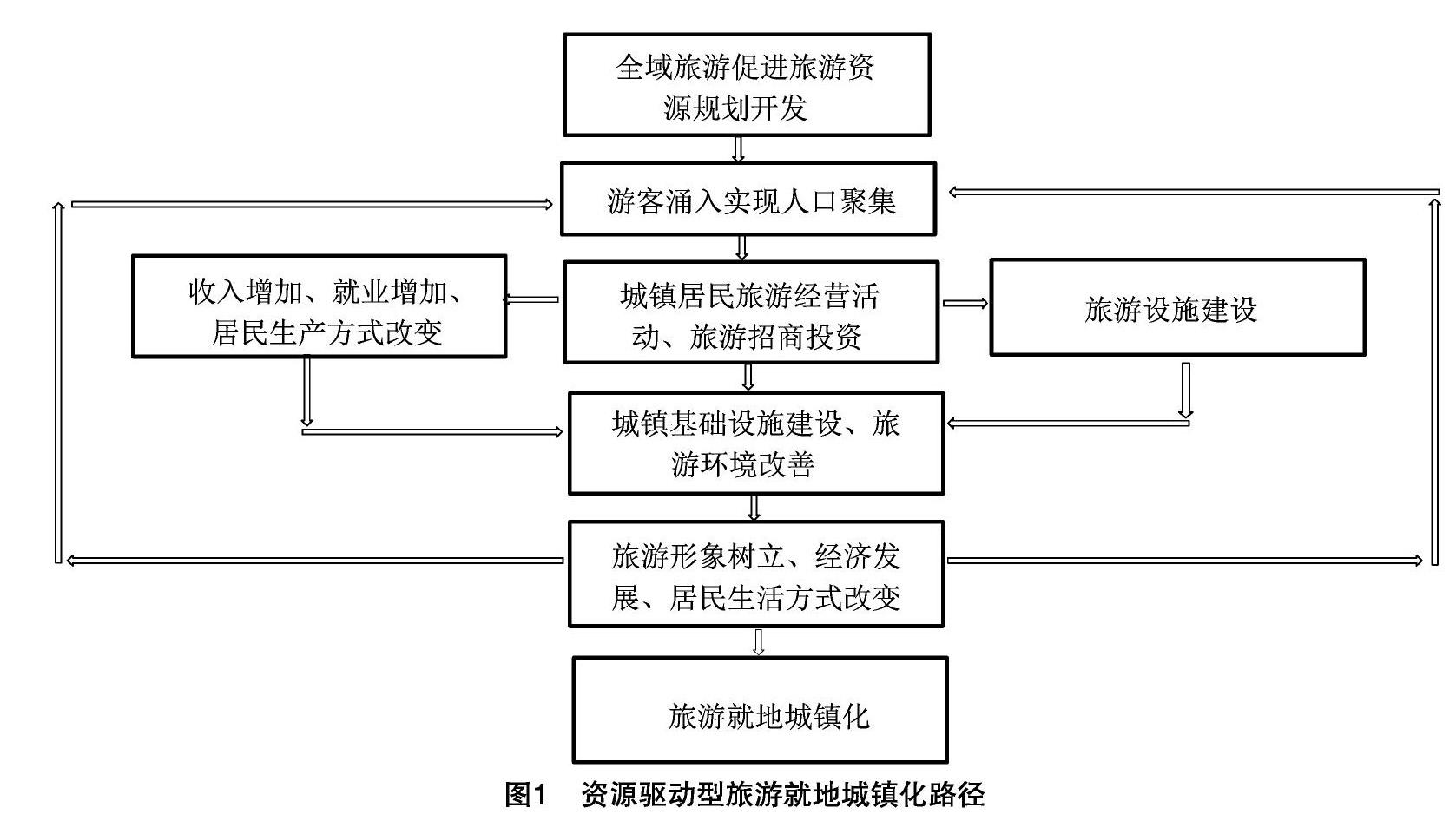

將海南省作為中國首個“省域全域旅游示范區”進行建設, 是對海南省旅游發展的政策支持,全域旅游等旅游發展政策對就地城鎮化的驅動作用體現在國家、地方為發展旅游在稅收、土地、資金、規劃等方面給予的政策支持,產生的直接結果是稅收降低,土地優惠等政策吸引大量民間資本注入,從而使得城鎮建設具備資金保障、政策支持雙動力。為發展全域旅游,在政策和資本驅動下往往是城鎮基礎設施和旅游接待設施建設先行,城鎮環境得到美化,有旅游資源的區域旅游資源得以規劃開發,旅游資源稀缺的區域通過創意、投資等形式開發旅游產品,由此帶來旅游產業發展。旅游者的到來增加了城鎮人口,旅游產業發展帶動了城鎮經濟發展、拉動了城鎮人口就業,改變了村民原有以農業生產為主的生產方式。同資源驅動型后期路徑一致,旅游經濟效應帶來村民生活方式的轉變,旅游產業持續發展,吸引更多的資金投入,旅游就地城鎮化實現(圖2)。

2.3 產業驅動型旅游就地城鎮化路徑分析

全域旅游所產生的產業驅動包括旅游產業發展以及“旅游+”“+旅游”的產業融合。城鎮通過旅游產業發展和產業融合實現經濟增長,經濟增長一方面帶來資本的注入,另一方面吸引外來人才,加上居民因就業得到保證以及收入增加而不再外出打工,實現城鎮人口的聚集和人口結構的變化。旅游產業發展和產業融合本身即能帶來居民生產方式的改變,農業、漁業、手工業與旅游的融合使得居民的生產方式由第一、第二產業向服務業轉變。城鎮基礎設施、旅游接待設施建設,環境美化一方面因產業發展和產業融合實現,一方面生產方式向服務業轉變后,因服務的增值性使得居民收入增加,收入增加后居民對生活環境的要求提高,對休閑度假的需求提高也會帶來城鎮設施和環境的優化。產業驅動下居民的生活方式因生產方式和城鎮生活條件的改變逐漸和城市居民趨同,從而實現就地城鎮化(圖3)。

2.4 其他驅動型旅游就地城鎮化路徑分析

全域旅游發展使得能夠利用區位驅動、創意驅動、消費驅動、活動驅動發展旅游的城鎮數量增多,這些城鎮實現就地城鎮化的路徑具有一定的相似性,起步于資本投入下的旅游服務設施建設,區位驅動型一般建旅游住宿、餐飲設施、旅游交通設施等;創意驅動型一般建人造旅游景觀、旅游娛樂設施等;消費驅動型主要建旅游購物中心;活動驅動型主要建設旅游會議和賽事場所。當創意驅動、消費驅動和活動驅動初現成效,游客人數增加,停留時間變長后,相應的旅游住宿、餐飲設施等也會相應擴建。這些驅動力發揮作用須要借助資本的力量。旅游服務設施完善,旅游者的可進入性增強,游客數量增加,激發城鎮居民從事旅游相關行業,改變城鎮居民的生產方式,從而使居民收入增加。旅游服務提供和旅游活動舉辦帶動了城鎮旅游業的發展,也使城鎮醫療、教育、休閑娛樂等基礎設施的完善、相關服務的提供成為可能,進而改變居民的生活方式。城鎮居民生產方式和生活方式改變后,外出打工愿望弱化,旅游發展吸引游客人數增多,人口聚集形成,從而實現就地城鎮化(圖4)。

3 小結

就地城鎮化的實現有多種路徑,因驅動主導因素的不同,就地城鎮化實現路徑也具有一定的差異性。本研究基于海南省全域旅游發展的視角,探討就地城鎮化的開發模式和實現路徑,發現全域旅游發展對就地城鎮化建設具有重要意義,加強旅游對就地城鎮化的驅動作用,實現的是旅游就地城鎮化。全域旅游發展驅動就地城鎮化的因素有資源、政策、資本、產業、區位、創意、消費、活動等,分別將其作為主導因素,形成資源驅動模式、政策和資本驅動模式、產業驅動模式、區位驅動模式、創意驅動模式、消費驅動模式、活動驅動模式等7種全域旅游驅動就地城鎮化的典型模式,分析并繪制不同驅動模式下就地城鎮化的開發路徑。資源驅動模式下就地城鎮化開發的關鍵是進行旅游資源的合理開發利用,并將資源開發與城鎮基礎設施建設相結合,借旅游資源開發改變城鎮的生產和生活條件,實現人口聚集和城鎮居民生產與生活改變的就地城鎮化。政策與資本驅動模式下就地城鎮化開發要加緊政策落實,實現資本投資的多元化,改變單一的地產投資模式,將吸引旅游者停留的旅游項目作為開發重點。產業驅動模式下就地城鎮化的實現要構建旅游產業全價值鏈,發揮“旅游+”和“+旅游”的雙重動力,加強對旅游驅動力的運用。區位、創意、消費、活動驅動模式下就地城鎮化開發路徑要利用優勢條件,加大資本投入,擴大旅游接待和服務設施建設。

參考文獻:

[1]史開國. 西部地區旅游資源開發與城鎮化建設研究——以貴州省為例[J]. 貴州師范大學學報(社會科學版),2014(3):80-84.

[2]陳曉紅,譚 宇. 就地城鎮化對區域消費市場影響的實證研究[J]. 經濟地理,2015,35(3):80-86.

[3]方世敏,張采青. 就地城鎮化背景下鄉村旅游產業融合研究[J]. 懷化學院學報,2015,34(1):29-34.

[4]何燕麗,陳 紅,牛建農. 義烏農民就地城鎮化的實踐及啟示[J]. 規劃師,2015,31(增刊2):225-229.

[5]李志飛,曹珍珠. 旅游引導的新型城鎮化:一個多維度的中外比較研究[J]. 旅游學刊,2015,30(7):16-25.

[6]潘雨紅,孫 起,孟衛軍,等. 中國西南山區旅游村鎮就地城鎮化路徑[J]. 規劃師,2014,30(4):101-107.

[7]許 嬋,呂 斌,文天祚. 基于電子商務的縣域就地城鎮化與農村發展新模式研究[J]. 國際城市規劃,2015,30(1):14-21.

[8]張本效,陳嫩華. “美麗鄉村”建設與就地城鎮化的“臨安經驗”[J]. 社會建設,2014,1(2):61-69.

[9]胡恒釗,文麗娟. 中國農村“就地城鎮化”:發展態勢、影響因素及路徑選擇——以廣東、江西、湖北、四川四省為分析案例[J]. 湖北行政學院學報,2015(5):88-91.

[10]曉 慧. 以“美麗鄉村”創建引領“就地城鎮化”發展——澄邁:挖掘特色資源創建“海南范本”[J]. 世界熱帶農業信息,2015(10):9-11.

[11]曹 蓉. 關于推進就地城鎮化的思考——以四川省巴中市為例[J]. 中共樂山市委黨校學報,2015,17(3):67-69.

[12]山東社會科學院省情研究中心課題組就地城鎮化的特色實踐與深化路徑研究——以山東省為例[J]. 東岳論叢,2014,35(8):130-135.

[13]陳暉濤. 農村特色產業與農村就地城鎮化:互動關系與實現路徑[J]. 福建農林大學學報(哲學社會科學版),2016,19(5):29-33.

[14]盧 紅,楊永春,王宏光,等. 農業與服務業協同推動的“就地城鎮化”模式:甘肅省敦煌市案例[J]. 地域研究與開發,2014,33(5):160-164,170.

[15]左光之,趙粒棟. 互聯網時代以旅游業為助推的鄉村就地城鎮化發展模式探索——以臨滄市鳳慶縣詩禮鄉古墨村為例[J]. 智能城市,2016(4):226.

[16]葉 松,吳 迪. 新型農業科技創新對就地城鎮化促進作用研究[J]. 科學管理研究,2016,34(6):97-100.

[17]李小靜,趙美玲. 農村產業融合推動就地城鎮化發展探析[J]. 農業經濟,2017(11):83-85.肖鵬南,木合塔爾·艾買提,李若瑄,等. 湖北省耕地資源承載力及糧食用地需求分析[J]. 江蘇農業科學,2020,48(11):326-332.