大功率激電在秦望山礦區找礦的應用

郭明春

(中國冶金地質總局浙江地質勘查院,浙江 衢州 324000)

秦望山礦區位于橫溪—東堡斷裂帶西北測,區內巖漿活動強烈,火山構造斷裂發育。本次激電工作的主要目的是在測區范圍內,通過大功率激電中梯剖面測量,尋找激電異常區,并結合區內地質、礦產,化探特征及巖石物理特性,在成礦有利地段進行大功率激電測深,圈定、推測礦致異常;從物探勘查角度對測區作出評價,為進一步開展地質工作提供基礎資料和依據[1,2]。

1 礦區地質概況

1.1 地層

工作區出露地層有侏羅系上統黃尖組(J3h)、中元古界雙溪塢群平水組(Pt2p)和上元古界河上鎮群駱家門組二段(Pt31l2)(圖 1)。

侏羅系上統黃尖組(J3h)主要圍繞秦望山火山機構分布,呈環狀分布,四周為中元古界雙溪塢群平水組(Pt2p)及神功期石英閃長巖所環繞;上元古界河上鎮群駱家門組二段(Pt31l2)角度不整合于雙溪塢群平水組之上;中元古界雙溪塢群平水組呈北東向展布,為一套淺變質海相細碧角斑巖系。可分四個巖性段,每段自底部細碧巖開始至角斑巖或角斑質火山碎屑巖結束,主要巖性為細碧巖,角斑巖及玻屑凝灰巖組合等。

1.2 構造

區內斷裂發育,有北東向(F5)、北西向、近南北向(F11)和近東西向四組斷裂,其中分布在秦望山火山機構西側的F5斷裂最為發育,斷裂走向20°~30°,傾向南東,礦化較強,出露寬度大于20m,斷裂帶內可見構造角礫巖,角礫巖成分較雜,具有黃鐵礦化、鉛鋅礦化。北東向斷裂被北西向和近南北向斷層截割。

本區火山活動較強,以中心式噴發形成秦望山火山機構。秦望山火山機構位于工作區的中部,大致呈環形分布,火山通道中心為流紋巖。

1.3 巖漿巖

區內侵入巖主要為神功期石英閃長巖。巖體呈小巖株產出,由于受區域變質和動力變質作用影響,巖體具不同程度的變質,局部片理化較發育。巖體與侏羅系上統黃尖組(J3h)和中元古界雙溪塢群平水組呈斷層接觸。

1.4 礦化蝕變

圍巖蝕變有硅化、絹云母化、黃鐵礦化、綠泥石化、葉臘石化等多種,其中硅化、黃鐵礦化與成礦關系密切。

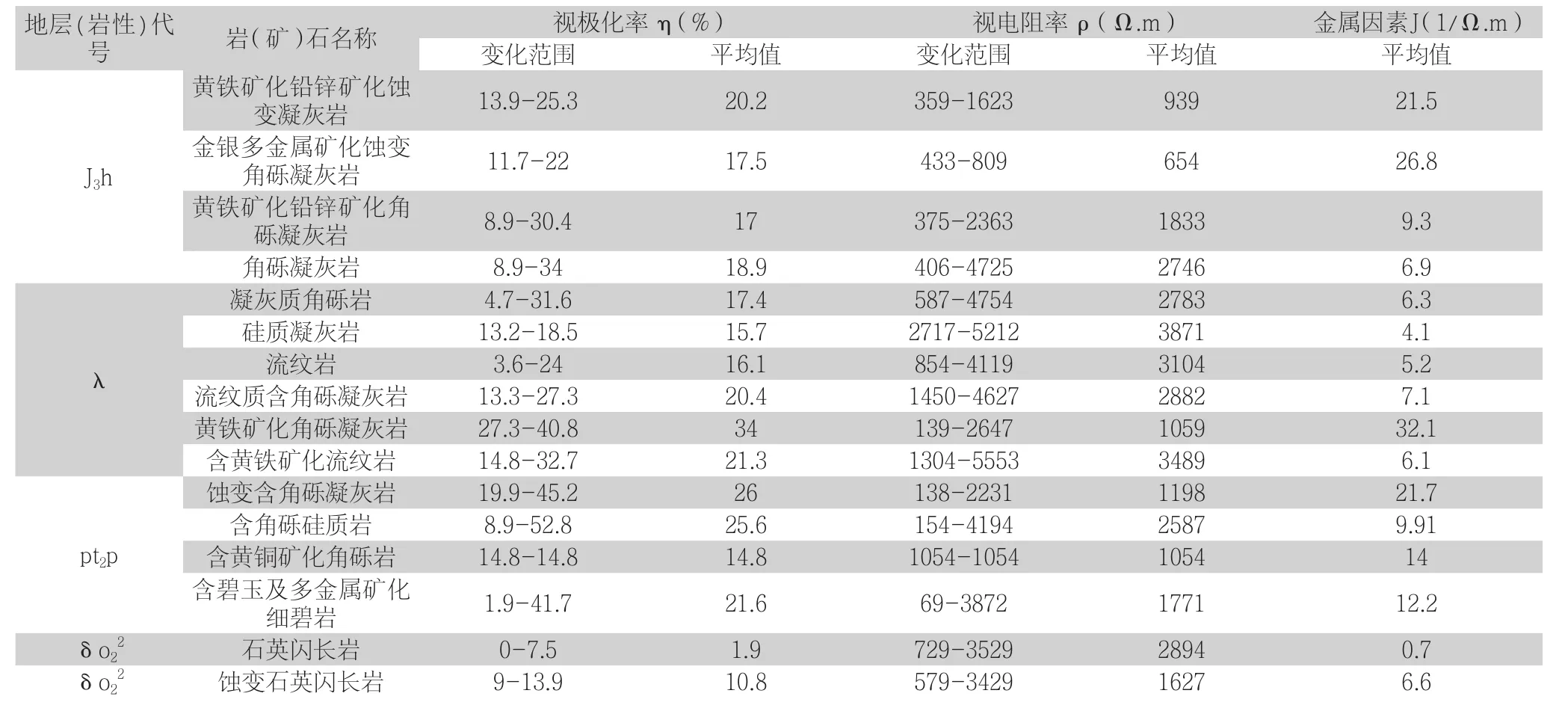

表1 巖(礦)石物性測量結果統計表

2 物性特征

通過對區內鉆孔激電測井和電阻率測井,進行物性測量,對數據統計整理后,獲得物性結果如表1所示。

其中金屬因素平均值為實測極化率平均值和實測電阻率平均值的比值,計算公式為J=(η/ρ)*1000。金屬因素可突出低阻極化體異常。

由表1可知,本區黃尖組、平水組和火山巖巖礦石極化率普遍較高,但無明顯差異;石英閃長巖極化率最低;隨著巖礦石(礦化)蝕變的增強,極化率有所增大。

本區電阻率黃尖組礦化蝕變凝灰巖電阻率較低,小于1000(Ω.m),為低阻特性;火山巖中除黃鐵礦化角礫凝灰巖為相對低阻外,其他巖石為相對中高阻特性;平水組巖(礦)石為中阻;石英閃長巖為高阻,經蝕變后電阻率有所減小。

本區礦化蝕變巖金屬因素大多大于12,黃尖組金銀多金屬礦化蝕變角礫凝灰巖呈現低阻高極化特征,多金屬礦化細碧巖為中阻高極化特征,與圍巖電性差異明顯。因此在本區采用激發極化法,具備地球物理前提。

3 工作方法與技術

本次激電工作圍繞秦望山火山機構開展。采用美國Zonge公司生產的GDP-32Ⅱ型多功能電法勘探系統。工作方法采用激電中梯掃面和激電測深兩種裝置,先進行激電掃面,然后根據異常特征進行激電測深工作。其中激電中梯測量AB=2000m、MN=40m,供電周期為8s,占空比為50%。激電測深觀測方式采用單極-偶極裝置,測深點距為50m;MN=100m;無窮遠極大于5km;供電周期8秒,占空比為50%;觀測參數為視充電率M(ms)和視電阻率視電阻率ρ(Ω.m)。

4 激電數據處理及推斷解釋

由本區物性參數統計可知,本區有意義的激電異常呈現為典型的低阻高極化特征。為了突出有意義的異常,壓制高阻極化體異常,本次數據整理引入金屬因素參數。具體方法為根據實測的視電阻率ρs和視充電率Ms進行計算,利用根據計算成果數據成圖。其中金屬因素為實測視充電率與實測視電阻率比值,計算公式為Js=(Ms/ρs)*1000。

本次激電工作異常解釋推斷工作利用視金屬因素Js和視電阻率ρs這兩個參數進行。

4.1 激電中梯異常特征分析與解釋推斷

根據本區激電中梯掃面的成果,確定的本區激電異常下限的判定原則為:異常下限等于背景值加上3倍均方誤差值;根據本次激電中梯面積性工作測量,經計算得出本區大面積的視金屬因素Js在25以下,因此背景值定為25,經計算本區視金屬因素的均方誤差為10,所以確定視金屬因素異常下限為60ms。以此為依據,對本區激電中梯面積性測量結果進行了異常圈定,共圈定激電異常1處,編號為IP1(見圖2)。

結合本區物性參數,從圖2可以看出:

本區視電阻率值大于2000Ω.m為基本為石英閃長巖體(δo22)反映,其中趙婆岙巖體由于受區域變質和動力變質作用影響,巖體具不同程度的蝕變,視電阻率有所降低,視電阻率值在1500Ω.m~2000Ω.m;平水組地層(Pt2p)表現為中高阻,視電阻率值在1000Ω.m~2000Ω.m之間;中低阻區域,視電阻率值在400Ω.m~1000Ω.m之間為秦望山火山機構區域(λ);視電阻率值在400Ω.m以下者基本為黃尖組(J3h)反映。測區西北部的中高阻區出露地層為平水組地層和石英閃長巖體,難以用視電阻率加以劃分這兩者的界線。

本區視金屬因素異常分布在測區中部,秦望山以北。等值線大致呈北東向展布,異常強度大于60,對應視電阻率值800Ω.m以下;受北東向和北西向斷裂影響,異常形態復雜,呈多峰起伏。出露地層為黃尖組地層(J3h)和秦望山火山機構(λ)與黃尖組(J3h)地層的接觸部位;在此異常帶內,還存在金、銀、鋅的土壤次生暈異常,其中金、銀異常濃度分帶明顯;結合前人工作成果,異常西北部有一金礦點(馬園金礦點)及一鉛鋅礦點(秦望山鉛鋅礦點),其中馬園金礦受北西向、近南北向構造控制,秦望山鉛鋅礦點受北東向斷裂構造控制;故推測此常為礦(化)致異常。

4.2 激電測深異常特征分析與解釋推斷

根據激電中梯結果,分別在QW09、QW05、QW01線共布設了3條測深剖面,以典型剖面QW09線為例,對觀測數據處理,經二維反演后成圖。見圖3。

分析圖,其主要特征有:

(1)激電中梯視電阻率高、低阻異常與測深反演結果相比,在淺部時其位置、分布范圍完全一致;

(2)激電中梯視充電率異常與測深反演結果反映的激電異常在地表水平投影位置吻合較好;

(3)從QW09測深反演結果分析,在淺部,視電阻率小于400Ω.m以下者基本為黃尖組(J3h)反映;視電阻率值在400Ω.m~1200Ω.m之間為秦望山火山機構區域(λ),與地質填圖結果基本一致。在點號QW09045(900m)處有一低阻異常,推測為構造破碎帶,在點號QW09060(1200m)處,結合地質填圖成果,推測該斷裂傾向南東,傾角較緩,在點號QW09120(2400m)處有一隱伏的高阻異常,推測為斷裂構造,斷裂傾向北西,傾角在淺部較陡,往深部有逐漸變緩的趨勢,根據以往資料顯示秦望山葉臘石礦與該斷裂密切相關;

在標高300m~0m出現兩個視金屬因素異常JD1,JD2,其中JD1異常中心位置在標高200m左右,異常整體往南東傾,傾角較緩,異常與F5斷裂關系密切,根據前人資料顯示,該異常地表附近有金礦點和鉛鋅礦點,故推測此異常為礦致異常;JD2異常中心位置在標高50m左右,異常呈似等軸狀,該異常地表附近有葉臘石礦,葉蠟石礦體沿斷裂分布,沿斷裂帶巖石次生石英巖化、葉蠟石化、高嶺土化,黃鐵礦化等蝕變明顯,推測此異常為黃鐵礦化引起;

(4)總體來看,本區出現的激電異常屬于”低阻高極化”性質,其中秦望山北側發現的視金屬因素異常推測為與秦望山火山機構關系密切的北東向和北西向斷裂構造引起,推測為礦致異常;秦望山南側發現的視金屬因素異常推測為與秦望山葉臘石礦關系密切的斷裂構造引起。

5 結論

(1)通過系統電參數測定與統計,掌握了本區各主要巖(礦)石極化率與電阻率,為解釋評價激電異常和電阻率異常提供了依據;

(2)根據激電中梯和激電測深反演結果,結合地質、化探資料,推測出了幾條與礦化蝕變關系密切的構造破碎帶;

(3)根據本區物性特點,利用視金屬因數參數可以較準確的圈定礦致異常;

(4)本次圈定的激電異常屬于“低阻高極化”性質,異常主要由與秦望山火山機構關系密切的北東向和北西向斷裂構造引起,推測為礦(化)致異常,為本區深入開展地質找礦工作提供了依據。