基于文獻分析的中醫藥治療登革熱用藥特點分析?

劉荃樂 黃滿花 陳百堅 李晨曉 丁邦晗

(廣州中醫藥大學第二附屬醫院,廣東 廣州 510120)

登革熱是登革病毒引起的,主要由埃及伊蚊或白伊蚊傳播的急性傳染病。本病好發于夏秋季,患者多為青壯年,廣泛流行于熱帶及亞熱帶地區。登革熱的主要臨床表現是高熱、頭痛、全身肌肉關節疼痛、消化道癥狀、皮疹、出血等。目前對本病尚無確切有效的病原治療,主要采取降溫、補液等支持及對癥治療措施。本病當屬中醫之“溫疫”范疇,因感受疫癘毒邪而發病,多用清熱解毒中藥治療,并取得良好臨床療效。現將多年來相關文獻進行總結,分析中醫藥治療登革熱用藥特點。

1 資料與方法

1.1 文獻選擇 1)納入標準:文獻屬于臨床研究;研究對象必須明確診斷為登革熱;研究有明確的診斷標準及療效評價標準;研究必須以中藥(單味中藥、復方、中成藥)為主要治療方法,且研究證明治療有效。2)排除標準:病例報道、經驗總結、回顧性研究及綜述類文獻;中醫治療方法配合中藥外洗、穴位貼敷、針灸、刮痧、推拿等;研究中方藥或中成藥未寫明藥物組成者;重復發表或內容相似的文獻,保留論述較為全面的1篇。

1.2 檢索方式 選取“登革熱”和“中醫”或“中藥”或“中藥治療”或“中醫治療”為檢索詞,在CNKI、維普、萬方數據庫檢索1990年1月至2019年7月的文獻,根據納入排除標準進行文獻篩選。最終篩選出35篇關于中醫藥治療登革熱的文獻。

1.3 數據規范化 參照《中華人民共和國藥典》及《中藥學》,將文獻中藥物的名稱加以統一規范。參照《中國登革熱臨床診斷和治療指南》,將文獻中未歸類或相似的證型進行統一。

1.4 建立數據庫 文獻資料是各醫家針對不同數量與證型的患者治療,運用文獻邏輯學和信息定量統計法,把每一篇原始資料當作一個記錄,對文獻中所出現的中藥均設為二值變量,出現的賦值為1,沒有出現的中藥賦值為0,采用創建基礎數據庫。

1.5 數據管理與統計分析 將文獻中出現的證型、方名、藥名等數據進行錄入處理,應用Excel 2007建立數據庫。應用SPSS19.0統計軟件對錄入數據進行頻次分析和聚類分析,聚類分析將距離最近的聚類對象合并為一類,并計算出與其他各類之間的距離,最終得出聚類圖。應用SPSS Clementine軟件,選擇Apriori節點建模,并網絡圖形化各合并藥物的關聯性情況,最小支持度設置為10.0%,最小置信度設置為60.0%,提升度>1,最終生成關聯規則圖。

2 結 果

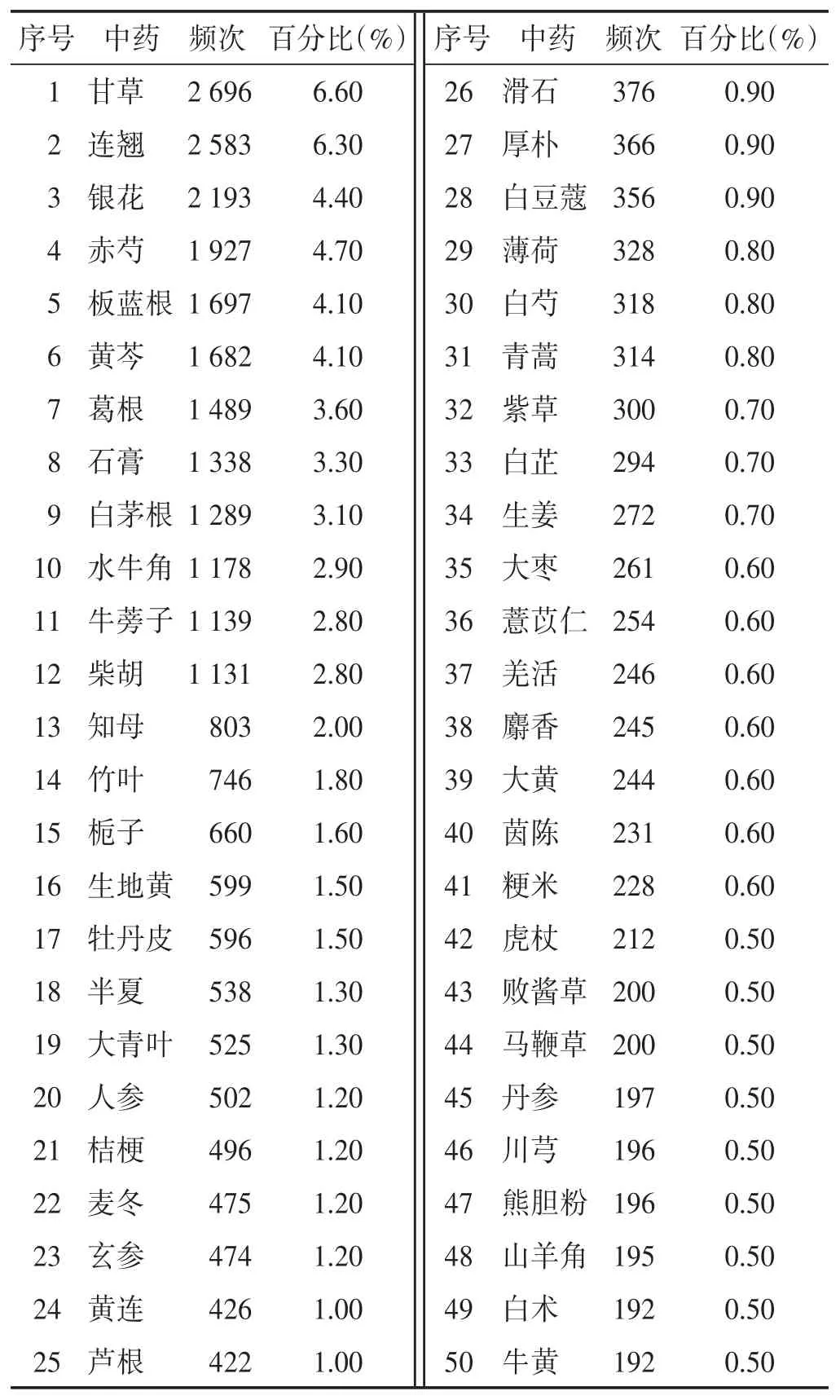

2.1 中醫藥治療登革熱的單味中藥頻次分析 研究文獻涉及153味中藥,使用總頻次為40 980次,使用頻次最多的是甘草,在35篇文獻中共出現2 696次,占比6.60%;連翹位于第2位,出現2 583次,占比6.30%;銀花位于第3位,出現2 193次,占比4.40%;其中出現次數前50位的中藥詳見表1,圖1。

圖1 中藥治療登革熱的中藥出現頻次

2.2 高頻藥物聚類分析 對本次研究出現頻次前20位中藥進行分層聚類分析,得到頻次聚類柱狀圖和樹狀圖,詳見圖2~圖3。通過聚類分析,治療登革熱的藥物組合有B1(柴胡、人參、甘草、連翹、葛根、半夏);B2(水牛角、梔子、黃芩、知母、大青葉、板藍根、石膏);B3(白茅根、生地黃、銀花、牛蒡子、竹葉);B4(赤芍、牡丹皮、白茅根、生地黃);分別對應小柴胡湯/柴葛解肌湯、清瘟敗毒飲、銀翹散和犀角地黃湯的常用藥,詳見表2。

表1 中醫藥治療登革熱出現頻次前50位的中藥

圖2 中醫藥治療登革熱的聚類分析柱狀圖

圖3 中醫藥治療登革熱的聚類分析樹狀圖

表2 中醫藥治療登革熱的藥物組合

2.3 藥物關聯規則分析 對本次研究出現頻次前15位的中藥進行關聯分析,得到關聯網絡圖,見圖4。關聯性如下:C1連翹-葛根;C2知母-板藍根-大青葉-石膏;C3水牛角-梔子-黃芩;C4銀花-白茅根;C5柴胡-人參;C6赤芍-牡丹皮。

圖4 藥物關聯規則分析

3 討 論

登革熱屬于急性傳染性疾病,登革病毒經伊蚊叮咬進入人體。該病好發于熱帶及亞熱帶地區,在我國主要發生在東南沿海地區,2013年至2017年,云南、廣東、河南、山東等省均暴發過登革熱疫情[1-4]。目前登革熱尚無明確有效的特效治療,治療措施為一般處理和對癥支持治療等。近現代醫家多認為其屬于溫病學范疇,相當于“溫疫”“暑濕”或“暑溫”,病機為外感疫毒,毒邪熾盛而發熱,內熱迫血妄行而出血,熱邪耗氣傷津導致其他臟腑變證[5]。大量臨床研究證明中醫藥治療登革熱具有良好的臨床療效,許多醫家以清熱解毒祛濕為治療大法可有效改善登革熱癥狀[6-9]。《中國登革熱臨床診斷和治療指南(2018年)》[10]將其病程分為3期:發熱期、極期和恢復期,并推薦相應的治療中藥。

通過對納入文獻中治療登革熱的單味中藥頻次分析,使用頻率前5位的中藥是甘草、連翹、銀花、赤芍、板藍根。以上中藥均具有清熱解毒之功效。現代藥理研究表明甘草具有抗炎抑菌、抗腫瘤、抗病毒、免疫調節等作用[11]。丁曉彥等[12]總結了金銀花-連翹藥對具有抗菌、抗病毒、抗炎解熱的作用。赤芍的主要有效成分是赤芍總苷,具有調節機體免疫狀態、誘導腫瘤細胞凋亡、減少耐藥蛋白和基因表達、抗血小板聚集、延長血栓形成時間、降低血液黏稠度等作用[13]。板藍根具有抑制病毒、細菌,解熱消腫,調節機體免疫功能等作用[14]。

通過對數據庫中治療登革熱出現頻次前20位中藥進行分層聚類分析,得到藥物組合有B1(柴胡、人參、甘草、連翹、葛根、半夏);B2(水牛角、梔子、黃芩、知母、大青葉、板藍根、石膏);B3(白茅根、生地黃、銀花、牛蒡子、竹葉);B4(赤芍、牡丹皮、白茅根、生地黃),分別對應小柴胡湯/柴葛解肌湯、清瘟敗毒飲、銀翹散和犀角地黃湯的常用藥。小柴胡湯出自《傷寒論》,為和解少陽代表方;柴葛解肌湯出自《傷寒六書》,具有解肌清熱之功效;兩方均適用于登革熱發熱期;柴胡透邪退熱解表,人參扶正祛邪,半夏降逆止嘔,葛根外透肌熱、內清郁熱,甘草調和藥性。現代藥理研究顯示小柴胡湯可以抗炎、解熱鎮痛、調節免疫[15]。清瘟敗毒飲出自《疫疹一得》,主治瘟疫熱毒所致之氣血兩燔證,適用于登革熱極期;水牛角清熱涼血解毒,梔子、黃芩通瀉三焦之火;知母、石膏清氣分之熱而保留津液。藥理研究證明該方主要有解熱、拮抗血小板凝聚、降低血液黏稠度、抗炎、鎮痛、抗病毒等功效[16]。銀翹散出自《溫病條辨》,為辛涼解表代表方,適用于登革熱發熱期;銀花透散衛分表邪,牛蒡子疏散風熱、清利頭目;白茅根、竹葉清熱生津。研究表明銀翹散具有解熱、抗炎、鎮痛、抗菌、抗病毒等藥理作用[17]。犀角地黃湯出自《外臺秘要》,主治熱入血分證,適用于登革熱極期;生地黃涼血滋陰,赤芍、牡丹皮清熱涼血,活血散瘀。歐海亞等[18]基于網絡藥理學,通過靶點及功能富集結果預測,犀角地黃湯具有抗癌、護肝、調節免疫、改善炎癥微環境、調節代謝等作用。

西醫對于登革熱的治療尚無特效藥物,中醫藥在治療登革熱方面具有優勢,尤其是清熱解毒中藥的應用取得了良好的療效。本研究通過文獻分析治療登革熱的中醫藥用藥規律,為臨床運用中醫藥治療登革熱提供了一定的參考。