基于“火郁發之”理論探討火針散刺放血對青竹蛇咬傷患者凝血功能的影響?

車艷楠 翁妍珊 曾林生 曾仲意 劉禹翔

(廣東省深圳市中醫院,廣東 深圳 518033)

火針屬針灸的傳統療法,火針的治療機制是使用一定熱度的針具刺激機體特定穴位,從而起到溫陽、補虛、調臟腑、溫經脈、行氣血之功效。“火郁發之”的理論源自《黃帝內經》,后世醫學家在該理論指導下,結合個人經驗和臨床實踐,創制了“以熱引熱”的治療原則,將火針療法引入到“火熱毒證”的治療中,擴大了火針的治療范圍。青竹蛇咬傷屬于中醫學“火毒”范疇,其臨床表現以傷口局部紅腫熱痛和明顯的出凝血傾向為主,符合火針的治療范圍。基于“火郁發之”理論及火針“以熱引熱”予邪出路的治病機理,筆者所在醫院科室采取火針散刺放血治療青竹蛇咬傷患者,發現其對改善患者凝血功能及肢體局部腫脹癥狀效果明顯。故本研究選取2018至2019年度深圳市中醫院急診蛇傷病房收治的130例青竹蛇咬傷患者為研究對象,隨機分為觀察組和對照組,運用火針散刺放血療法對其進行治療,觀察其對凝血功能及肢體腫脹程度的影響。現報告如下。

1 資料與方法

1.1 病例選擇 1)納入標準:符合《2018年中國蛇傷救治專家共識》[1]《毒蛇咬傷中醫診療方案專家共識(2016版)》[2]及《中醫內科病證診斷療效標準》[3]中有關毒蛇咬傷的相關標準;有明確毒蛇咬傷病史,經專業人員鑒定為青竹蛇咬傷或患者所述蛇形特點符合青竹蛇特征[4];符合火毒證的中醫辨證特點:患肢腫脹疼痛,傷口可見滲血或局部瘀斑、皮膚紫紅等,或合并尿血、便血,甚者口鼻五官、內臟出血,舌質紅、苔或黃,脈多弦數或結代;咬傷至就診時間<6 h;咬傷部位在四肢;來診前未使用任何外敷、內服藥物;就診時無昏迷,能配合治療;年齡18~80歲;經醫院倫理委員會批準,簽署知情同意書者。2)排除標準:不符合竹葉青蛇咬傷特征者;近期使用對止血、凝血系統有影響的藥物者;合并遺傳性出血性疾病及影響凝血功能者;病情嚴重,來診即有明顯出血傾向或危及生命者;孕婦;對火針散刺放血療法恐懼拒絕,不能配合治療、觀察者;精神異常者。

1.2 臨床資料 選取2018年3月至2019年3月筆者所在醫院急診蛇傷病房收治住院的明確被青竹蛇咬傷的患者130例。按隨機分配原則,使用SPSS統計軟件產生隨機數,將其隨機分為觀察組和對照組各65例。觀察組男性41例,女性24例;年齡21~73歲,平均(38.91±10.14)歲;蛇咬傷嚴重程度(SSS)評分參考《2018年中國蛇傷救治專家共識》[1]及《毒蛇咬傷的臨床分型及嚴重程度評分標準(修訂稿)》[5]進行,為(5.13±1.51)分。對照組65例,男性43例,女性22例;年齡18~65歲,平均年齡(36.95±11.38)歲;蛇咬傷嚴重程度評分(4.73±1.57)分。兩組性別、年齡、嚴重程度等資料比較,差異均無統計學意義(均P>0.05)。

1.3 治療方法 1)對照組給予傷口局部清創消毒,予破傷風抗毒素(蘭州生物制品研究所有限公司,批號201809049)1 500 U肌注預防破傷風,足量抗蝮蛇蛇毒血清(上海賽倫生物,批號20180101)8 000 U靜滴抗蛇毒,靜滴頭孢替安(上海上前新亞,批號190611)+地塞米松(國藥集團容生,批號1908201)10 mg抗炎、抗感染,靜推速尿(河南潤弘,批號1904023)消腫排毒,外敷雙黃蛇傷散(批準文號:粵制字ZB20111286)清熱消腫等基礎治療。2)觀察組在此基礎上,加用火針散刺放血療法:使用賀氏粗火針,火針的直徑1.1 mm,針身長度4 cm,盤龍針柄長約4 cm。患者取坐位,將傷口及患肢充分暴露,對傷口周圍及患肢腫脹、疼痛部位進行充分消毒。使用酒精燈進行燒針,將針體及針尖充分加熱至針體通紅、白亮,然后采用散刺法對準傷口腫脹部位皮膚迅速刺入、迅速出針;散刺范圍約1 cm2刺一針,深度約為0.5~1.5 cm。操作注意針身刺入的深度與燒針長度基本一致;針后可見深色血液流出,可適當放血,不必進行壓迫止血,多數血可自止。若出血量多可適當包扎壓迫止血。血止后局部消毒外敷紗塊,避免感染。根據腫脹程度決定每次治療的放血量,局部輕度腫脹者放血量約為10 mL;局部中重度腫脹者放血量為30~40 mL。隔日治療1次,1個療程共3 d,行針2次。

1.4 觀察指標 1)凝血指標:所有患者均于治療前常規抽取血常規、生化、凝血4項;治療后24、48、72 h常規抽取凝血4項;所有檢測項目均由筆者所在醫院檢驗科進行檢測,使用儀器為日本SYSMEX公司的CA500血凝儀,試劑由美國DADE BEHRING公司生產。2)肢體腫脹程度檢測:兩組患者均在治療前及治療后24、72 h測量肢體腫脹程度。上肢以患側上肢肘關節上、下7 cm為測量定位點,測量其周徑;下肢以患側膝關節上15 cm、下10 cm為測量定位點,測量其周徑,計算其與健側肢體的差值;分別計算治療前患側肢體周徑與治療后72 h的差值。

1.5 統計學處理 應用SPSS25.0統計軟件。計量資料服從正態分布,以()表示,先對兩組數據進行方差齊性檢驗,組間各參數進行t檢驗。計數資料以(%)表示,采用χ2檢驗。統計繪圖采用Grap hpad Prism 8制作。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結 果

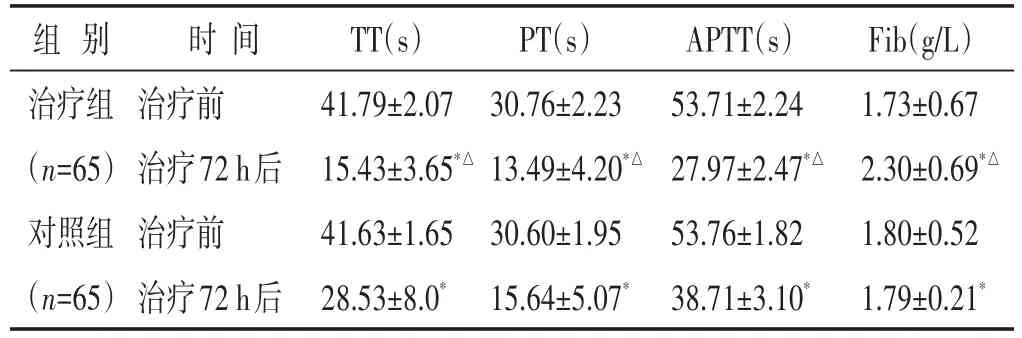

2.1 兩組凝血功能改善情況比較 見表1。兩組患者被青竹蛇咬傷后均表現出一定程度的凝血時間延長。兩組治療前凝血功能差別不大(P>0.05),治療72 h后,兩組凝血功能均優于治療前(均P<0.05),均逐漸恢復,且觀察組治療72 h后凝血酶時間(TT)、凝血酶原時間(PT)、活化部分凝血酶時間(APTT)、纖維蛋白原(Fib)與對照組比較均改善(均P<0.05)。從圖1中可知兩組患者凝血功能指標的變化趨勢,觀察組治療前后凝血指標的改善較對照組明顯。

表1 兩組凝血功能指標比較(±s)

表1 兩組凝血功能指標比較(±s)

與本組治療前比較,?P<0.05;與對照組治療72 h后比較,△P<0.05

組別治療組(n=65)對照組(n=65)時間治療前治療72 h后治療前治療72 h后TT(s)41.79±2.07 15.43±3.65*△41.63±1.65 28.53±8.0*PT(s)30.76±2.23 13.49±4.20*△30.60±1.95 15.64±5.07*APTT(s)53.71±2.24 27.97±2.47*△53.76±1.82 38.71±3.10*Fib(g/L)1.73±0.67 2.30±0.69*△1.80±0.52 1.79±0.21*

2.2 兩組肢體腫脹程度改善情況比較 見表2。兩組治療前的肢體腫脹程度比較差別不大(P>0.05)。治療24、72 h后,觀察組肢體腫脹程度均較對照組明顯改善(均P<0.05)。觀察組肢體腫脹消退時間快于對照組(P<0.05)。

表2 兩組治療前后肢體腫脹程度改善情況比較(cm,±s)

表2 兩組治療前后肢體腫脹程度改善情況比較(cm,±s)

與本組治療前比較,?P<0.05;與對照組治療同期比較,△P<0.05

組別治療組對照組n 65 65治療前3.23±0.76 3.33±0.70治療24 h后1.49±0.26*△1.80±0.34*治療72 h后0.34±0.11*△0.52±0.15*腫脹消退時間(d)6.44±1.06△7.02±0.96

3 討 論

據報道,全世界每年約有500萬人被毒蛇咬傷,導致極高的致殘率和死亡率,毒蛇咬傷目前已成為常見的臨床急癥之一。據統計每年我國被蛇咬傷者已達10萬次以上,其中約有30%患者最終致殘或喪失勞動力,而死亡率甚至高達5%~10%[6]。蝮蛇是我國分布很廣的蛇種之一,按生物學分類,其可分為尖吻蝮、江浙蝮和青竹蛇三類,雖分類繁雜,但其毒液的致毒成分及生物學效應卻相差不大,患者被咬傷時,蝮蛇單次的排毒量是致死量的0.8~1.5倍左右,故其臨床癥狀輕重不等;青竹蛇咬傷多表現為凝血功能異常、彌散性血管內凝血等,嚴重者可危及生命。深圳市所在的嶺南地區青竹蛇分布最廣泛,青竹蛇咬傷患者占全年蛇傷患者總數的89.3%[7]。青竹蛇咬傷患者多表現為凝血時間延長,通過監測凝血功能變化可有效評估其病情嚴重程度及臨床治療效果。

“火郁發之”的治療原則源自《黃帝內經》,其提出了針對火郁之病“因勢利導”的治療準則。后世醫學家在《黃帝內經》“火郁發之”理論基礎的指導下結合個人經驗和臨床實踐,創制了針對“火郁之病”行發汗、升散、宣發、疏導等因勢利導、引邪外出的治療方法,使得該治療原則在臨床各科得到了極大的發揮。中醫治療疾病有正治、反治的區分,其中《素問》提出的“治寒以熱,治熱以寒”是為正治之法,所謂“反治法”即順疾病之表現而治療,即治寒以寒、治熱以熱。

火針又稱燔針、悴刺、燒針、白針、煨針。臨床上火針多用于治療寒證,而最早提出火針治療熱證的是唐代醫家孫思邈,其針對“外癤癰疽”使用火針治療,從而擴展了火針的診療范圍。正如《理瀹駢文》所言,熱證用熱,一方面可“得熱則行”,另一方面,能以熱引熱,從而使熱邪外出。國醫大師賀普仁教授歸納火針的作用為“熱證行火針可以熱引熱;虛證宜針以鼓舞正氣”[8]。由此可見,“以熱引熱”的治療思路具有悠久的歷史淵源和深厚的理論基礎。現代研究報道火針對于一些“熱性”疾病,諸如帶狀皰疹、丹毒、痛風急性發作、癌性疼痛等病均有較好的療效[9-10],火針的熱度進入體內,可激發機體經氣,振奮機體陽氣,使病變部位氣機通暢,瘀血消散;同時借火針的火熱之力,強開機表門戶,引熱毒外出,即所謂“火郁發之”[11]。

青竹蛇咬傷中醫辨證為火毒證,火毒入血,血熱熾盛,耗陰動血,迫血妄行,導致各個部位臟器出血。《普濟方》記載“夫蛇,火也。熱氣炎極,為毒至甚。”《本草綱目》中就有“蛇雖陰類,卻為火口”的記載,歷代醫家早已明確指出蛇毒屬火毒范疇。其臨床表現以傷口局部紅腫熱痛和明顯的出凝血傾向為主,如皮下出血、瘀斑、牙齦、鼻腔出血,甚至內臟出血如消化道出血、腦出血等,實驗室檢查常表現為凝血時間明顯延長和Fib顯著降低等[7]。而傷口局部的疼痛腫脹,多為毒蛇咬傷后火毒內攻,灼傷肌膚血絡所致。

目前臨床上治療青竹蛇咬傷,除了常規使用抗蛇毒血清、地塞米松及局部外敷藥物外,中醫治療思路仍著眼于瀉火解毒、涼血止血。筆者所在單位為深圳市唯一的蛇傷救治中心。筆者所在醫院科室多年來使用自制的蛇傷涼血合劑、蛇毒清合劑、雙黃蛇傷散等治療青竹蛇咬傷,對改善患者凝血功能及癥狀效果明顯[12]。也有部分臨床報道使用熱毒寧注射液、蛇傷膠囊等具有清熱止血、涼血解毒功效的方藥治療青竹蛇咬傷[4,13],有一定臨床效果,但是即使使用以上治療方案,患者的凝血時間也往往明顯延長,且伴有嚴重的低纖維蛋白原血癥,往往不可避免要輸血治療;且大部分患者肢體腫脹明顯,腫脹消退時間較久,延長了患者的住院時間,加重患者經濟負擔。

“火郁發之”是火針散刺放血療法治療青竹蛇咬傷的理論依據。本研究結合傳統中醫理念及火針治療熱病的思路,針對青竹蛇咬傷急性期的火毒內盛,使用火針散刺放血,一方面取“以熱引熱”“菀陳則除之”之意,可通經活絡止痛、清熱解毒、化瘀消腫,予蛇毒以出路,拔毒邪外出,宣散郁熱腫脹;另一方面,火針針身較粗,借助火力,火針局部散刺后針孔一般不會立刻閉合,局部蛇毒及炎性物質可隨血液一起排出體外,減少蛇毒對凝血系統的破壞[14],改善凝血功能,甚至避免輸血,縮短病程。此外,火針燒灼局部既可以進一步破壞殘留的蛇毒,同時通過引起一定的炎性反應,從而進一步增強傷口局部非特異性的炎癥反應和防御機能[8,14-15],進而提高機體的免疫力[11]。有研究報道火針可抑制白細胞介素-2(IL-2)、白細胞介素-6(IL-6)、白細胞介素-10(IL-10)、腫瘤壞死因子-α(TNF-α)等炎癥因子趨化,從而阻斷其介導的免疫反應[16];火針的熱刺激可促進局部炎癥組織水腫、滲出、增生等病理變化,增強機體的細胞-體液免疫,促進細胞代謝與修復;其通過調節外周、中樞的神經遞質如五羥色胺等的濃度,從而起到鎮痛作用[17-18]。

本研究示,青竹蛇咬傷患者早期予以腫脹部位火針散刺放血,不僅可改善肢體腫脹程度,而且可明顯改善凝血功能,降低患者出血及輸血的風險,縮短治療時間,減輕患者經濟壓力。火針散刺放血用于治療青竹蛇咬傷,豐富了“火郁發之”的理論內涵,拓展了“火郁發之”的治療手段,擴大了火針療法的臨床應用范圍,對臨床治療具有重要價值。