經皮電刺激太沖、丘墟穴對老年腦卒中患者踝背屈功能的影響

黃賢刁 鄭燕列 謝忠偉 周 松 顧婷婷 古小輝

(南部戰區總醫院白云院區,廣東 廣州 510510)

腦卒中是一種發病率較高的急性腦血管疾病,常見于老年人群,近些年隨著診療技術的提高,老年腦卒中患者病死率明顯降低,但疾病恢復期常出現踝關節背屈、外翻生理功能障礙等后遺癥,對患者步行功能及生活質量均造成不利影響[1]。由于踝背屈功能是人體正常步行運動的基本組成部分,故有效促進踝背屈功能盡快恢復是老年腦卒中患者下肢運動功能獲得康復的關鍵所在[2]。目前臨床上針對踝背屈功能康復主要有針灸、經皮電刺激、支具、手法訓練及藥物等手段[3],其中經皮電刺激是通過皮膚電極將特定低頻脈沖電流刺激作用人體皮膚或穴位的方法,而太沖、丘墟等是改善腦卒中患者踝背屈功能的重要穴位[4]。因此本研究擬觀察經皮電刺激太沖、丘墟穴對老年腦卒中患者踝背屈功能的影響。

1 資料與方法

1.1 病例選擇 1)病例納入標準:所有患者均為首次發病,年齡≥60歲,且根據臨床癥狀體征、顱腦影像學及實驗室檢查均符合相關診斷標準[5-6];所有患者均伴隨踝背屈運動功能障礙現象;所有患者均知曉研究方案并簽署同意書。2)排除標準:存在踝關節被動活動明顯受限或畸形攣縮表現者;病情持續進展或明顯加重而無法堅持康復治療者;伴隨有精神系統疾病、意識障礙或認知功能障礙者;患側肢體存在骨關節疾病而無法堅持康復治療者。

1.2 臨床資料 選擇本院神經內科及康復科2017年6月至2019年2月期間住院治療的76例老年腦卒中患者作為研究對象,根據隨機數字表法隨機分為兩組,每組38例。對照組男性28例,女性10例;平均年齡(68.54±7.12)歲;平均病程(74.22±17.31)d;腦卒中類型為腦梗死22例,腦出血16例;偏癱側別為左側20例,右側18例。觀察組男性30例,女性8例;平均年齡(69.37±7.80)歲;平均病程為(76.54±16.82)d;腦卒中類型為腦梗死20例,腦出血18例;偏癱側別為左側18例,右側20例。兩組患者臨床資料比較差異無統計學意義(P>0.05),本研究方案已獲得醫院倫理委員會批準。

1.3 治療方法 1)對照組患者入院后采用常規康復方法治療,主要為脫水降低顱內壓、改善腦組織血液循環狀態、良性肢位擺放、踝背屈被動運動鍛煉、踝背屈訓練器輔助訓練、日常生活能力及參與能力訓練等。2)觀察組在對照組基礎上采用經皮電刺激太沖、丘墟穴康復治療,低頻穴位電刺激治療儀購自重慶晨躍醫療器械有限公司,具體步驟為:患者選擇健側臥位作為治療體位,采用導電極片(規格=φ40×40 mm)連接患側肢體太沖及丘墟穴位進行刺激作用,使得患者踝關節出現背屈動作,每次治療時間為20 min,每日治療1次。兩組患者均治療4周。

1.4 觀察指標 采用步態分析及訓練系統(購自美國NIH公司)檢測兩組患者治療前后步速、步頻、患側肢體步長、患側單支撐相時間、雙支撐相時間、踝關節矢狀面關節活動度、力矩峰值。采用表面肌電圖儀(Thought Technology)檢測兩組患者治療前后主動踝背屈時脛前肌積分肌電值(iEMG)。采用Fulg-Meyer運動功能評定量表評估兩組患者治療前后患側下肢運動功能變化,量表評分最高分值為34分,評分越高提示患者患側下肢主動運動和分離運動功能越好,同時檢測兩組患者治療前后踝關節最大主動背屈角度。

1.5 統計學處理 應用SPSS20.0統計軟件。計量資料以()表示。組間計量資料比較采用單因素方差分析,組內計量資料比較采用配對t檢驗,計數資料比較采用χ2檢驗,顯著性水平α=0.05。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結 果

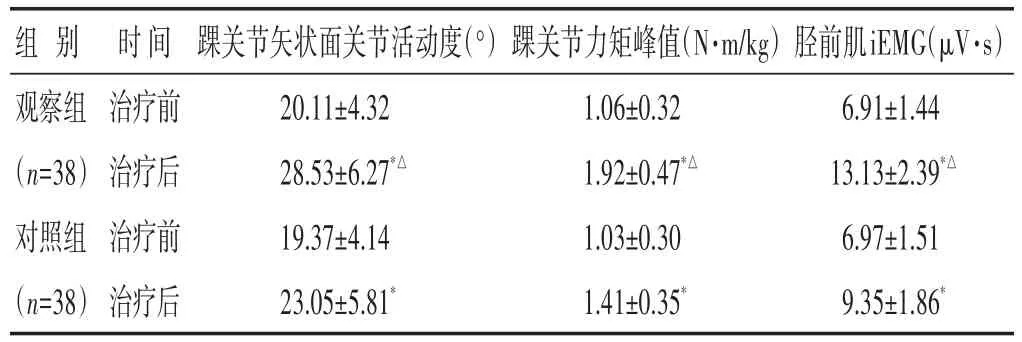

2.1 兩組治療前后踝關節矢狀面關節活動度、力矩峰值及脛前肌iEMG比較 見表1。兩組患者治療前踝關節矢狀面關節活動度、力矩峰值及脛前肌iEMG比較無顯著差異(P>0.05),兩組患者治療后上述指標均明顯改善(P<0.05),且觀察組較對照組改善更為明顯(P<0.05)。

表1 兩組治療前后踝關節矢狀面關節活動度、力矩峰值及脛前肌iEMG比較(±s)

表1 兩組治療前后踝關節矢狀面關節活動度、力矩峰值及脛前肌iEMG比較(±s)

與本組治療前比較,?P<0.05;與對照組同時期比較,△P<0.05。下同

組別觀察組(n=38)對照組(n=38)時間治療前治療后治療前治療后踝關節矢狀面關節活動度(°)20.11±4.32 28.53±6.27*△19.37±4.14 23.05±5.81*踝關節力矩峰值(N·m/kg)1.06±0.32 1.92±0.47*△1.03±0.30 1.41±0.35*脛前肌iEMG(μV·s)6.91±1.44 13.13±2.39*△6.97±1.51 9.35±1.86*

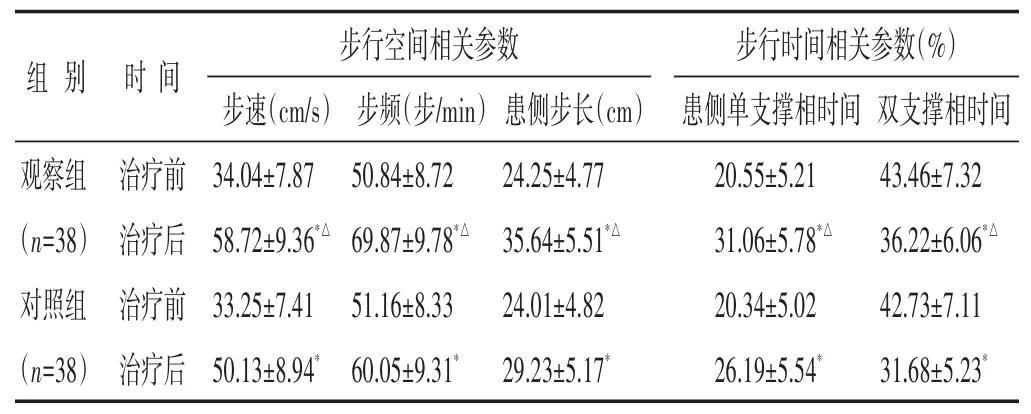

2.2 兩組治療前后步行空間及時間相關參數比較 見表2。兩組患者治療前步速、步頻、患側步長等步行空間相關參數及患側單支撐相時間、雙支撐相時間等步行時間相關參數比較無顯著差異(P>0.05),兩組患者治療后上述指標均明顯改善(P<0.05),且觀察組較對照組改善更為明顯(P<0.05)。

表2 兩組治療前后步行空間及時間相關參數比較(±s)

表2 兩組治療前后步行空間及時間相關參數比較(±s)

組別 時間步行空間相關參數步速(cm/s) 步頻(步/min) 患側步長(cm)步行時間相關參數(%)患側單支撐相時間 雙支撐相時間治療前治療后治療前治療后觀察組(n=38)對照組(n=38)34.04±7.87 58.72±9.36*△33.25±7.41 50.13±8.94*50.84±8.72 69.87±9.78*△51.16±8.33 60.05±9.31*24.25±4.77 35.64±5.51*△24.01±4.82 29.23±5.17*20.55±5.21 31.06±5.78*△20.34±5.02 26.19±5.54*43.46±7.32 36.22±6.06*△42.73±7.11 31.68±5.23*

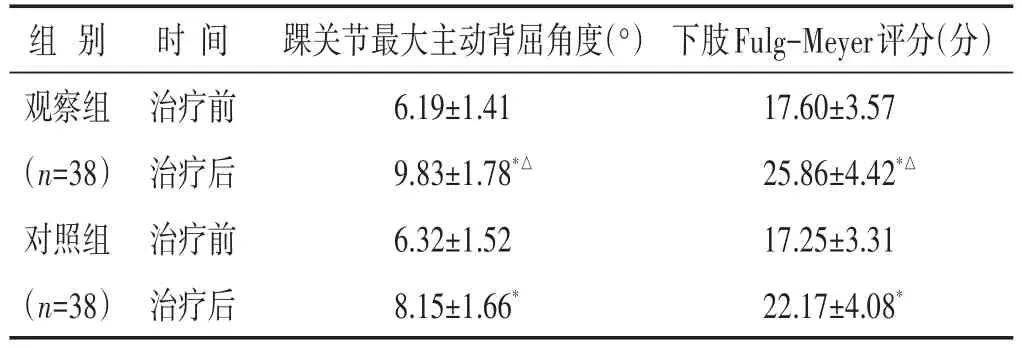

2.3 兩組治療前后踝關節最大主動背屈角度及下肢Fulg-Meyer評分比較 見表3。兩組患者治療前踝關節最大主動背屈角度及下肢Fulg-Meyer評分比較無顯著差異(P>0.05),兩組患者治療后上述指標均明顯改善(P<0.05),且觀察組較對照組改善更為明顯(P<0.05)。

表3 兩組治療前后踝關節最大主動背屈角度及下肢Fulg-Meyer評分比較(±s)

表3 兩組治療前后踝關節最大主動背屈角度及下肢Fulg-Meyer評分比較(±s)

組別觀察組(n=38)對照組(n=38)時間治療前治療后治療前治療后踝關節最大主動背屈角度(°)6.19±1.41 9.83±1.78*△6.32±1.52 8.15±1.66*下肢Fulg-Meyer評分(分)17.60±3.57 25.86±4.42*△17.25±3.31 22.17±4.08*

3 討 論

多數老年腦卒中患者迫切需要盡快恢復正常的步行運動功能,而踝關節是一個調控人體步行姿勢及確保穩定狀態的重要樞紐[7]。老年腦卒中患者踝關節背屈生理功能受到明顯的限制,擺動相時患側足尖離地比較困難,使得下肢膝、髖關節呈代償性屈曲狀態,從而明顯降低步行運動時的穩定性,最終顯著性增加患者步行期間受傷的風險性[8]。因此盡早恢復踝關節背屈生理功能可明顯改善患者步行運動功能,進而有效提高患者日常生活能力,故積極采取針對患者踝背屈功能的康復訓練十分必要[9]。

常規康復方法僅能較弱誘發患者的踝關節背屈動作,主要是因為刺激作用強度不夠,而經皮電刺激可通過刺激皮膚或穴位而使得相應大腦皮層組織出現興奮狀態,進而促進大腦重塑性改變,最終改善老年腦卒中患者的運動功能[10]。本研究選擇的太沖、丘墟均屬于原穴,中醫學認為刺激原穴具有調整臟腑經絡、扶助正氣及抗御外邪等特殊功效,常用于治療臟腑虛弱、經氣運行無力等疾病[11-12]。現代醫學研究發現[4],太沖、丘墟兩穴在改善腦組織功能、增強偏癱患者患側下肢肌力等方面具有十分重要的作用,其中刺激太沖穴時可明顯增加軟癱肌群的肌電運動電位,而刺激丘墟穴時可明顯改善腦卒中患者的踝關節背屈功能[13]。因此本研究將經皮電刺激太沖、丘墟穴應用于老年腦卒中患者踝背屈功能的康復中。步態分析是目前用于研究人體步行運動功能的常用方法,可準確檢出異常步態,也是研究步態機制的重要工具[14-16]。老年腦卒中患者由于對踝關節的控制能力明顯降低,步行運動時踝關節矢狀面關節活動度下降,而其又是評估患者踝關節生理功能的重要指標。力矩則是評估患者步態的有效指標,老年腦卒中患者患側肌張力較弱,故力矩相對較小。iEMG是采用表面肌電圖檢測獲得的指標,可準確評估單位時間內肌肉收縮功能的特性[17]。研究顯示,觀察組治療后踝關節矢狀面關節活動度、力矩峰值、脛前肌iEMG較對照組改善更為明顯,提示經皮電刺激太沖、丘墟穴可明顯改善老年腦卒中患者步行運動功能。本研究還采用步態分析系統對老年腦卒中患者治療前后的步行空間及時間相關參數進行評估和比較,結果顯示觀察組治療后步速、步頻、患側步長等步行空間相關參數及患側單支撐相時間、雙支撐相時間等步行時間相關參數較對照組改善更為明顯,提示經皮電刺激太沖、丘墟穴使得患者步行狀態更加穩健,步行能力得到顯著性提高。此外,本研究還對兩組患者治療前后下肢Fulg-Meyer評分、踝關節最大主動背屈角度等指標進行觀察,結果顯示觀察組治療后上述指標較對照組改善更為明顯,提示經皮電刺激太沖、丘墟穴可明顯改善老年腦卒中患者下肢運動功能及踝關節主動活動度。

綜上所述,經皮電刺激太沖、丘墟穴可明顯改善老年腦卒中患者踝背屈功能,進而促進下肢運動功能的盡快康復。本研究還需繼續擴大觀察病例數,對于經皮電刺激太沖、丘墟穴的作用時間、刺激強度等還需更加優化。