清代湘西苗疆營汛體系探研

周 妮

(云南大學歷史與檔案學院,云南昆明 650032)

自宋至明,湘西苗疆地區(1)本文所言“湘西苗疆”指清代所置鳳凰、永綏、乾州三廳與永順、保靖二縣,包括今湖南省鳳凰縣、花垣縣、吉首市、保靖縣、永順縣和古丈縣等地。一直為羈縻或土司政區,宋代寨堡與明代衛所在這一區域內之建置都極少,即使有,存續時間都不長。如明代這一區域內最為顯著的軍事建置邊墻所起到的防御與治理作用并不大,中央仍多依賴當地土酋或土司。(2)并見吳曦云:《邊墻與湘西苗疆》,《中南民族學院學報(哲學社會科學版)》1993年第6期;伍孝成:《清代邊墻與湘西苗疆開發》,《吉首大學學報(社會科學版)》2009年第1期等。清初,在中央王朝無暇顧及之時,湘西地區沿襲明制,在原地設置土司以統轄地方。隨著清王朝政治、經濟的發展與土司制度弊端的日益顯現,“改土歸流”將這一區域納入直接管理成為必然。(3)參見安介生、周妮:《湖廣“苗疆”地區 “改土歸流”進程考論》,《社會科學》2019年第3期。然而,這一區域民族構成復雜、地理險要,“改土歸流”之后清王朝如何治理這一區域并完成區域社會的轉型成為首要問題。面對這一問題,清王朝在湘西苗疆地區廣泛設置營汛并完善屯防體系(4)為了整飭好苗疆綠營營汛,清朝將隨軍老弱以及招募到苗疆屯田的漢族人口等進行軍事化編制,形成了與營汛相配合的“屯防(漢)”體系,參見陸韌、凌永忠:《元明清西南邊疆特殊政區研究》,人民出版社2013年版。,以控制地方。但是,湘西苗疆與其他區域存在明顯的歷史、民族、環境等差異,致使該營汛體系未能一貫始終,其間經歷了曲折的變化過程,表現出湘西苗疆塘汛設置的“時勢性”與“特殊性”等特點。(5)如秦樹才研究云南汛塘制度時,提出了云南汛地具有固定化的特征,而湘西苗疆汛地特征似乎與此相悖。參見秦樹才:《綠營兵與清代的西南邊疆》,《中國邊疆史地研究》2004年第2期;秦樹才:《清代云南綠營兵研究——以汛塘為中心》,云南教育出版社2004年版。

“苗疆”軍事研究自“苗疆”專門研究發端以來一直是研究重點之一,成果豐富。其中對“苗疆”屯政體系與邊墻的研究尤為突出,例如:伍新福、潘洪剛等自20世紀80年代始便十分關注“苗疆”屯政問題(6)參見伍新福:《清代湘西苗族地區“屯政”紀略》,《中南民族學院學報(哲學社會科學版)》1983年第2期;伍新福:《試論清代“屯政”對湘西苗族社會發展的影響》,《民族研究》1983年第3期;伍新福:《清代湘黔邊“苗防”考略》,《貴州民族研究》2001年第4期;潘洪鋼:《清黔湘苗區屯政之比較》,《貴州社會科學》1985年第2期;潘洪鋼:《清代乾隆朝貴州苗區的屯政》,《貴州文史叢刊》1986年第4期;潘洪鋼:《清代湘西苗族地區屯田的興起及性質》,《吉首大學學報(社會科學版)》1986年第1期等。;90年代,石邦彥對湘西“苗疆”之“邊墻”“‘三防’統治”“軍事建筑設施”“屯田制度”等軍事相關問題進行了較為全面的研究(7)石邦彥:《清朝對湘西苗區的“三防”統治》,《中南民族學院學報(哲學社會科學版)》1988年第4期;石邦彥:《明清時期湘西苗族史論集》,中央民族大學出版社1994年版。。21世紀以來,伴隨“苗疆”研究隊伍的壯大與研究視野的開拓,“苗疆”軍事研究得到進一步深入,如譚必友利用民族學、社會學研究方法與理論重新審視湘西“苗疆”屯政、邊墻等軍事活動和建置與近代“苗疆”民族社區形成之間的關系(8)譚必友:《19世紀湘西“苗疆”屯政與鄉村社區新階層的興起》,《民族研究》2007年第4期;譚必友:《苗疆邊墻與清代湘西民族事務的深層對話》,《中南民族大學學報(人文社會科學版)》2007年第1期;譚必友:《清代湘西苗疆多民族社區的近代重構》,民族出版社2009年版。;陸韌、凌永忠從歷史地理學視角對“‘苗疆’十廳的軍事駐防與屯政”進行專門的研究,并以湘西三廳綠營兵駐防情況為例,論證“苗疆”軍事控制屯墾對苗疆治理及行政管理的重要性(9)陸韌、凌永忠:《元明清西南邊疆特殊政區研究》,人民出版社2013年版。;李良品、譚清宣從清代苗疆屯防問題研究歷程及其運用文獻、研究內容、存在不足和建議等幾個方面,對1980—2009年清代苗疆屯防研究進展做了細致的總結(10)李良品、譚清宣:《近三十年清代苗疆“屯防”研究綜述》,《軍事歷史研究》2009年第4期。;黃偉則梳理了1996—2016年間苗疆邊墻研究的相關成果,認為苗疆邊墻研究主要集中在邊墻的政治軍事、經濟社會、文化旅游三大方面,又以政治軍事方面研究最為集中。(11)黃偉:《近二十年明清苗疆邊墻研究綜述》,《人口·社會·法制研究》2016年第C1期。

顯然,已有研究雖對“苗疆”軍事問題關注較多,但對軍事地理問題的專門研究較少(12)參見鄒立波:《清代前期康區塘汛的設置及其作用與影響》,《西藏研究》2009年第3期;孫明理:《清代巴渝地區的塘汛制度初探:以北碚水土渡口塘汛石碑為例》,《重慶三峽學院學報》2013年第4期等。秦樹才、陳平對此作了較為全面的總結(參見秦樹才、陳平:《綠營兵研究述評》,《學術探索》2010年第1期;秦樹才、陳平:《綠營兵研究的回顧與前瞻》,《中國史研究動態》2010年第1期),一方面肯定了學術界在綠營兵整體、分布區域以及軍費和俸餉、名糧、馬政、汛塘等方面進行了廣泛深入的研究,另一方面也提出汛塘制度等仍為研究的薄弱專題。,更缺乏對“苗疆”地區不同時期營汛體系的系統梳理與研究。(13)目前湘西苗疆軍事地理方面的研究成果有:隆名驥:《湘西苗疆防御體系研究》,《吉首大學學報(社會科學版)》2013年第Z2期;周妮:《從現代地名看苗疆地區軍事活動——兼論苗疆地區土司軍事建制及防御系統》,《貴州文史叢刊》2016年第2期;郗玉松:《改土歸流后綠營兵的布設與職能研究——以湖廣土家族地區為例》,《清史論叢》2018年第1期;郗玉松:《改土歸流與湖廣土家族地區的國家認同研究》,《遵義師范學院學報》2018年第3期等。而20世紀80—90年代“苗疆”軍事研究多為基礎性研究,為后來學者的相關研究提供了參考與借鑒,只是受當時研究隊伍、研究方法等多方面限制,缺乏豐富的、兼具多學科視野的研究成果。21世紀以來,伴隨學科發展,不同學科的研究者進入這一領域研究并取得了新的進展,豐富了“苗疆”軍事研究方法與研究視角,啟發了筆者在這一方面的進一步研究。

在本文中,筆者嘗試在總結前輩學者及個人研究的基礎之上,全面梳理湘西苗疆有關歷史文獻,考證與統計其范圍內清代不同時期營汛設置的具體情況,分析和反映營汛體系在這一區域的調整與變化,以期更為全面地認識湘西苗疆區域社會轉型的曲折進程。

一、康雍乾時期湘西苗疆營汛體系的建立與完善

(一) 康雍時期湘西苗疆營汛體系的初建

康雍時期既是湘西苗疆“改土歸流”開始、進行和初步完成時期,也是營汛初建,未形成完整體系的時期。筸子坪長官司(治今鳳凰縣竿子坪鎮)與五寨長官司(治今鳳凰縣沱江鎮)是區域內最早“改土歸流”之地,清代營汛體系在湘西苗疆之建置亦由此最早開始。康熙二十五年(1686年),清王朝平定“紅苗”之后,為維持地方穩定,按其形勢,建置了東、西、南、北四汛。(14)〔清〕 嚴如熤撰,黃守紅標點,朱樹人校訂:《苗防備覽》卷二《村寨考上》,《嚴如熤集(二)》,岳麓書社2013年版,第803頁。東汛駐扎老寅寨,位于今鳳凰縣吉信鎮巖口村東南境;西汛駐扎木里,位于今千工坪鎮木里村;北汛駐扎地良坡,位于今鳳凰縣竿子坪鎮從良坡;南汛駐扎殘成,今地不詳。

康熙四十七年(1708年),俞益謨上言:湖南紅苗所在“地方遼僻,苗路如梳,設塘卡而不由塘卡出入,設游巡而游巡過后始發。自王會營(今鳳凰縣黃合鄉黃合村(15)本文所涉及古今地名的對照,為筆者根據各地方志、《苗防備覽》及《苗疆屯防實錄》(岳麓書社2012年版)等文獻記載,與20世紀90年代各市縣所編地名志(錄)、《中國分省系列地圖冊·湖南》(中國地圖出版社2019年版)、Google Earth軟件等結合考證之結果。)至鎮溪所(今吉首市),綿亙三百余里,豈能比肩接袂,寸寸為防。況有附近奸民為苗耳目,某塘兵多兵少,何時巡來巡去,皆一一得其要領,夫前此撫苗而苗愈肆,今責防苗而卒難防”(16)《湖廣提督俞益謨奏陳所屬苗民情況及撫剿之法折》,康熙四十七年閏三月十五日,中國第一歷史檔案館編:《康熙朝漢文朱批奏折匯編》第1冊,檔案出版社1984年版,第913—927頁。。顯然,此處所言紅苗聚居地即文獻所言“六里苗地”,屬筸子坪長官司管轄,其地于康熙四十二年(1703年)“輸誠納糧”,設百戶、寨長進行管理,若以編戶納糧為改土歸流之標志,則其時便已“改土歸流”。面對筸子坪長官司所轄各寨“輸誠納糧”,如何真正有效控制和管理其民成為棘手問題。從俞益謨奏折來看,康熙四十七年以前,湖南紅苗聚居地域內已設置塘卡,但苗地自然環境復雜,若要以塘卡、游巡防苗,則必寸寸周密,但地域遼闊,難以實現,又有“耳目”在其中,塘卡之具體設置多被透露,以致并未達到“防苗”之效。這反映了營汛體系初建,不甚完善,并未取得預期之效果。

筆者認為,康熙時期湘西苗疆營汛體系初建并未取得預期效果的原因,與這一區域自然地理環境及民族構成密切相關。首先,就自然地理環境而言,湘西苗疆地處武陵山腹地,山嶺叢集,多高山阻隔,如乾州(今吉首市)“山高而峻”(17)光緒《乾州廳志》卷首,《中國地方志集成·湖南府縣志輯》第46冊,江蘇古籍出版社2002年版,第9頁。,境內之鬼者、下高巖、紗帽坡、竹寨山、丑坨山、上百戶山、彪金山、云霧山、天馬山、沖天山、武山、叢桂山、天門山、崇山、驚栗坡等皆為極高之山(18)光緒《乾州廳志》卷二,《中國地方志集成·湖南府縣志輯》第46冊,第50—54頁。;其次,這一區域民族構成以土、苗等少數民族為主,被認為是“夷僚雜居”(19)〔宋〕 祝穆撰,〔宋〕 祝洙增訂,施和金點校:《方輿勝覽》卷三〇,中華書局2003年版,第545頁。之地。如永順縣雍正五年(1727年)呈請改土歸流時,境內基本皆為土民(20)《湖廣總督邁柱奏報桑植、保靖兩土司自愿改流折》,雍正五年十二月十八日,中國第一歷史檔案館編:《雍正朝漢文朱批奏折匯編》第11冊,江蘇古籍出版社1991年版,第268頁。,至乾隆時期,其境土、苗數量仍占總人口數74%(21)根據乾隆《永順縣志》卷三(《中國地方志集成·湖南府縣志輯》第69冊,第123頁)所記載的乾隆七年(1742年)人口數據計算所得:“土籍一萬一千五百八戶,大男婦三萬六千三百五十六名口,小男女一萬八千七百一十八名口;客籍五千四百四十六戶,大男婦一萬四千六百六十一名口,小男女一萬一千七百七十七名口;苗籍二千七百三十九戶,大男婦一萬一千六百二十二名口,小男女一萬零五百四十九名口,三項共計一萬九千六百九十三戶,大男婦六萬二千六百三十九名口,小男女四萬一千四十四名口,共大小男婦十萬三千六百八十三名口。”;保靖縣雍正九年(1731年)前境內之民僅有土、苗二種(22)雍正《保靖縣志》卷二(《故宮博物院藏稀見方志叢刊》第93冊,故宮出版社2013年版,第461頁)載:“民有二,曰土,曰苗,四境雜處,風俗不一。”,至同治時期,境內土、苗仍占總人口90%(23)同治《永順府志》卷四(《中國地方志集成·湖南府縣志輯》第68冊,第100頁)載:“苗土客民編戶一萬二千五百九十七,口五萬二千四百三十五。內土戶七千九百五十二,口三萬四千四百九十七;苗戶三千二百二十七,口一萬二千三百八十六;客戶一千四百一十八,口五千五百五十二。”;鳳凰廳、乾州廳、永綏廳設置之初,境內基本為紅苗,改土歸流后雖有大量客民的遷入,但仍以苗民為主要人口,苗民數量分別占各廳總人口數約40%(24)道光《鳳凰廳志》卷四(《中國地方志集成·湖南府縣志輯》第72冊,第200、72頁)載:“康熙四十六年(1707年)至乾隆二十一年(1756年),廳屬紅、黑、花苗三百一十四寨,計六千五百八十五戶,男婦三萬一千二百二十一口。”嘉慶二年(1797年)平苗后其境內共有:“五百二十九寨,一萬三千二百四十三戶,男三萬二百零一名,女一萬九千四百零四口,共男女四萬九千六百零五名口。” “康熙四十六年至乾隆二十一年,實在民戶計一萬二千二百四十九,口五萬一千三百八十三”至“嘉慶二十一年(1816年),民戶萬四千九百四十二,口七萬四千六百六十九”。、43%(25)乾隆《乾州志》卷一(《華東師范大學圖書館藏稀見方志叢刊》第12冊,北京圖書館出版社2005年版,第148頁)載:“苗戶原一千五百六十有二,男婦計口六千一百九十有三。除分撥永綏、鳳凰二廳并遷移、故絕外,實存苗戶一千九十戶,男婦計口四千一百一十有六。”時有“民糧戶共三百四十有四……煙戶共二千五百五十有七”;光緒《乾州廳志》卷三,第75、207頁記載:“康熙四十三年(1704年)設廳,原編民戶二千五百五十七,苗戶一千九百,男婦四千一百一十六。”“乾隆二十九年(1764年),《廳志》原編民戶五千一百一十,口二萬四千五百五十四;苗戶二千五百九十四,男婦一萬四千一百有六。”另卷七“苗戶”記載嘉慶二年平苗后各寨苗戶,據同治八年(1869年)冊報有“一百三十寨,三千三百四十戶,男婦七千六十一口”。、68%(26)宣統《永綏廳志》卷一五(《中國地方志集成·湖南府縣志輯》第73冊,第243—244頁)載:“雍正十一年(1731年)編查,苗戶共五千二百二十八戶,男婦二萬三千六百三十六口。乾隆十六年(1751年)清查,增苗戶一千零二十八戶,增男婦五千一百名口,新增民村一百零九村,新增內地徙入民戶一千九百一十四戶,新增男婦八千七百二十一名口。”又嘉慶二十二年(1817年)清查沿邊一帶、上五里、下五里、上六里、下六里、上七里、下七里、上八里、下八里、上九里、下九里、上十里、下十里“民、客、土戶共四千三百五十八戶,男婦共二萬四千四百八十九名口;以上苗戶共一萬二千一百零三戶,男婦共五萬零九百五十四名口”。。

而苗疆地區風俗更有其獨特性,文獻記載:“大抵蠻瑤種類,仡佬不一,挾山阻谷,依林積木,以為之居,人跡罕至,椎髻跣足,登走巖險,如履平地,言語侏離,衣服斒斕。畏鬼神,喜淫祀,刻木為契,不能君長。持弓挾矢,匿草射人,復仇報怨,視死如歸。”(27)〔宋〕 祝穆撰,〔宋〕 祝洙增訂,施和金點校:《方輿勝覽》卷三〇,第545—546頁。十分形象而具體地反映了民族聚居與地理環境之間的密切關系。在湘西苗疆,少數民族正是利用了高山遍布的“天然優勢”與中央王朝進行抗衡與反叛活動,使這一地區成為清王朝地方治理中的一個十分棘手之區域。相關歷史記載很多,不勝枚舉。如天星寨“在萬山之中,懸崖壁立,自下至上,高數百丈,止有一路可上,中有懸崖五處,素為諸苗集糧負固之所,屢遣順苗招諭,抗不受撫”(28)〔清〕 郭琇:《奏請改沅州鎮移駐鎮筸疏(康熙三十九年)》,〔清〕 但湘良:《湖南苗防屯政考》卷一〇,《國家圖書館藏清代兵事典籍檔冊匯覽》第45冊,學苑出版社2005年版,第266頁。,即以其所在山高,成為苗民居住并“負固”“出掠”的根據地與中央王朝抗衡。所謂“湖南辰州西南一帶苗地,乃楚、黔、蜀萬山之交……苗類不一,各倚箐峒為寨,約數百處,而內巢生苗地更險峻,性更悍頑,自古不通聲教”(29)〔清〕 郭琇:《奏請改沅州鎮移駐鎮筸疏(康熙三十九年)》,〔清〕 但湘良:《湖南苗防屯政考》卷一〇,《國家圖書館藏清代兵事典籍檔冊匯覽》第45冊,第268頁。;“宋、元以來屢動王師,時服時叛……非獨稟質異人也,亦地之形式使然歟?”(30)〔清〕 王履階:《改土歸流說》,《小方壺齋輿地叢鈔》第8帙,杭州古籍書店1985年版,第154頁。即此。

然而,自然地理的阻隔與本地少數民族的抗衡,并沒有影響清王朝湘西苗疆軍事體系建置的進一步深入與發展。雍正四年(1726年),湖廣鎮筸副將董象臺上奏稱:“(鎮)標四營內將大小塘汛布兵多寡,雖定制昭然,然于地方之緩急,游巡之沖險計之,自應隨時制宜損益,咸當庶資巡防而有裨益。”其“親歷巡查,尚有未協之處,如中營之硬寨(今鳳凰縣都里鄉硬寨村)一汛,孤懸苗藪,實扼野牛塘(今址無考,疑在硬寨村附近)等寨頑苗之咽喉,但離前營之新寨(今鳳凰縣臘爾山鎮新寨村)窎遠,須應添汛以資聲援”。因此,董象臺根據實際情況提出了營汛設置與更改的建議。

首先,關于中營營汛設置,他提出:

相度地勢,于硬寨迆東之芭蕉沖(今鳳凰縣都里鄉芭蕉沖村)地方應設一大汛,無如此地水泉甚少,于冬月僅可供五六人之食,今于此地酌撥管隊一名,帶兵五名防守,接應硬寨。又于芭蕉沖下三里許之下硬寨添設一汛,撥隊目一名,率兵十四名防守,上可與芭蕉沖、上硬寨犄角,下可與新寨聲援。

又查古桑營(今鳳凰縣都里鄉古桑營村)處于山凹之中,應移出半里許蝦蟆井高阜處,外可以接連上硬寨,內可與龍鄂營(今鳳凰縣阿拉營鎮東境)、新寨相表里。又永安哨(今鳳凰縣廖家橋鄉西境)、木林硚(今鳳凰縣沱江鎮木林橋村)兩處村寨民煙稠密,各應安兵伍名,稽查匪類以杜苗民串誘之弊。添設既周,庶星羅棋布,而會哨傳旗,首尾得以相應矣。

其次,關于左營的營汛設置,他認為:

左營之平郎營(今吉首市社塘坡鄉勞動村西境)相度地勢更屬險要,當日設立之始,應建于河之南,不應設于河之北,中隔大溪,每于山水陡發即難飛渡,但營壘創制已久,未便更張,臣水發之際,親臨看視,實難會哨,今于此汛捐俸設造渡船一只,庶傳旗往來,不致阻滯。再于平郎營之東坡邊苗長上下寨(疑此為勞神上下寨,即今勞動村)之總路添一小汛安隊目一名,帶兵十名,可以稽察、盤查,且為平郎營之聲援。再灣溪(今吉首市灣溪社區)地方,上接木林坪(今吉首市木林坪社區),下接二炮臺(今屬吉首市龍鳳社區),外達拿拿坳(疑位于今吉首市棒棒坳社區),為苗民出入之中路,應添一小汛,安兵五名,稽查奸宄。以上各添設汛兵均于本營酌量抽調。(31)以上連續引文均引自《湖廣鎮筸副將董象臺奏陳添設汛兵事宜折》,雍正四年三月二十日,中國第一歷史檔案館編:《雍正朝漢文朱批奏折匯編》第7冊,第19—20頁。

顯然,董象臺在營汛方位設置上考慮極盡周詳。首先,他認為塘汛雖有大小、布兵多寡之分,但苗疆之地方緩急不同,如康熙四十七年俞益謨曾言“苗路如梳,設塘卡而不由塘卡入,設游巡而游巡過后始發”,既不能寸寸設防,但應隨時制宜,即隨時調整以資巡防;其次,在添設營汛方面,親自巡視,根據地理位置、地勢、自然環境等多方面因素,進行較為全面之布局,相應在硬寨、芭蕉沖、下硬寨三地設汛,形成互為犄角之勢;又對境內古桑營的位置作出調整,在永安哨、木林硚設兵稽查;同時對平郎營周邊進行調整,在上下寨之總路、灣溪地方設汛。

雍正六年(1728年)四月,湖廣總督邁柱上奏治理苗疆宜“循雕剿之法”,提到“鎮筸兇苗倚恃險阻,山野之性難馴,故時入內地,肆行竊劫,或捉人掘骸,勒銀取贖,向為鄰近州縣居民之害”,因此,“特設重鎮,多布汛防”(32)《湖廣總督邁柱奏陳治理苗疆宜循雕剿之法折》,雍正六年四月二十日,中國第一歷史檔案館編:《雍正朝漢文朱批奏折匯編》第12冊,第241頁。。當年十二月,邁柱又上奏密陳改土歸流事,言稱“永順、保靖、桑植三土司(轄地涉及今龍山縣、永順縣、保靖縣、桑植縣、古丈縣、花垣縣)新經改土歸流……其建設營制,緣地方廣闊,必聲息聯絡相通,分布管轄,乃資彈壓”(33)《湖廣總督邁柱奏密陳永順、保靖、桑植三處改土歸流善后事折》,雍正六年十二月初二日,中國第一歷史檔案館編:《雍正朝漢文朱批奏折匯編》第14冊,第107頁。。一方面說明汛防之于治理苗疆與保護鄰近州縣居民之用途,強調設置汛防之重要性;另一方面強調,對于新改土歸流區域而言,設置防汛,建設營制,是管控的主要方式。

因此,無論筸子坪、五寨,還是永順、保靖、桑植等土司所轄區域的營汛建設,一方面受地方自然地理環境限制,另一方面又受苗疆治理經營之急于求成的影響,在改土歸流之初多處于探索設置階段,需要中央與地方官員的共同商討下逐步建立與調整。基于此,至晚在雍正八年(1730年)時已在這些區域之重要關隘設兵駐防,如湘西苗疆“三廳”置有池河營(今鳳凰縣臘爾山鎮的賀村)、巖口(今鳳凰縣竿子坪鎮大巖板村附近)、地良坡(今鳳凰縣竿子坪鎮從良坡)、栗林(今鳳凰縣兩林鄉)、押寶寨(即鴨保寨,今鳳凰縣禾庫鎮)、陽孟寨(今吉首市矮寨鎮陽孟村)、王會營、鎮溪所(今吉首市鎮溪街道)、吉多營(今花垣縣吉衛鎮)、望高嶺(今花垣縣補抽鄉大坳村)、排彼寨(今花垣縣雙龍鎮排碧村)、排補寨(今花垣縣排碧村西境)、巖落寨(今花垣縣雙龍鎮巖鑼村)、隆團寨(今花垣縣龍潭鎮)、米糯寨(今花垣縣民樂鎮西境)、補抽寨(今花垣縣補抽鄉補抽村)、葫蘆寨(今花垣縣補抽鄉西葫蘆寨村)、夯尚寨(今花垣縣補抽鄉夯尚村)、鴨保寨(今花垣縣石欄鎮保樓)、尖巖(今址不詳)、長潭寨(今花垣縣長樂鄉長潭村)、谷坡寨(今花垣縣長樂鄉谷坡村)、鴨由寨(即鴉酉寨,今花垣縣雅酉鎮)、排料寨(今花垣縣雙龍鎮排料村)、老王寨(今花垣縣花垣鎮老王寨村)、花園寨(今花垣縣花垣鎮)等關隘。(34)雍正《湖廣通志》卷一四,《景印文淵閣四庫全書》第531冊,臺灣商務印書館1986年版,第446—451頁。比較雍正《湖廣通志》所載其他州縣之關隘,可明顯發現這一區域關隘設置與其他區域不同:一方面關隘數量多,遠超其他州縣;另一方面兵力部署多,也非比尋常,其中以鳳凰營、池河營、鎮溪所、吉多營、花園寨駐防兵力最多。很明顯,這一時期,對于其境關隘之防守已較為成熟。

在營汛體系建設方面,鎮筸鎮(駐扎于今鳳凰縣)統領標下設中、左、右、前四營,駐扎五寨司苗邊等處,并黔陽(治今湖南省洪江市)、麻陽二縣城汛;又有沅州協(治今芷江侗族自治縣),其兵駐扎沅州城并分防各驛路與水旱塘汛;九溪協(治今慈利縣)、永順協(治今永順縣)皆以雍正七年(1729年)改土歸流之事拔兵分防新置的桑植縣、保靖縣各塘要隘或要隘塘汛;并于常德水師營內抽拔提標兵等改隸駐扎于吉多坪(今花垣縣吉衛鎮),安設各要隘險汛。(35)雍正《湖廣通志》卷二四,《景印文淵閣四庫全書》第532冊,第18—22頁。從此處看,鎮筸鎮內未言塘汛,僅吉多坪地有言安設各要隘險汛,和雍正七年新設之永順縣、桑植縣、保靖縣、龍山縣相比,湘西苗疆“三廳”在塘汛體系建置上更緩。所言吉多坪“安設各要隘險汛”應即指在其關隘設汛,按此,則這一區域關隘派兵防守之性質,與汛塘實為一致,可以認為湘西關隘之防守設置即為其汛塘體系設置之基礎。

因而這一時期為湘西苗疆營汛建設并未形成明顯體系之初建與萌芽時期。汛兵的設置亦存在彈性,并未固定。如雍正十年(1732年)三月,雍正皇帝諭內閣將鎮筸鎮新添設之400名兵丁,按形勢緩急,調撥給幅員更為廣闊、形勢更為緊要,但兵丁數量卻比鎮竿少一倍的永綏營;同時,提出永順、保靖之營汛與鎮竿之營汛體系互為犄角。(36)《清世宗實錄》卷一一六“雍正十年三月”條,《清實錄》第8冊,中華書局2008年版,第543頁。但經過前期的建設與調整,至雍正十二年(1734年)時已初步顯現出“苗疆一帶地方塘汛聯密、星羅棋布,皆有重兵屯扎”(37)《署湖南巡撫鐘保奏請恩加辰永靖道兵備之銜以便巡查苗境折》,雍正十二年十月十七日,中國第一歷史檔案館編:《雍正朝漢文朱批奏折匯編》第27冊,第145頁。之局面,說明經過改土歸流后幾年的建設,地方營汛體系得到了很好的發展。

(二) 乾隆時期營汛體系的完善

乾隆時期,營汛體系建設在康雍時期基礎上發展得更為全面,各地方志對其記載也更為詳細。筆者梳理文獻,分類統計乾隆時期湘西苗疆鳳凰、永綏、乾州三廳及永順、保靖二縣塘汛設置狀況,同“康雍時期”這一區域塘汛之設置狀況作一比較。(38)本部分內容均為筆者系統梳理與分析乾隆《鳳凰廳志》卷一六(《故宮珍本叢刊》第164冊,海南出版社2001年版)、乾隆《乾州志》(《華東師范大學圖書館藏稀見方志叢刊》第12冊,北京圖書館出版社2005年版)、乾隆《辰州府志》(岳麓書社2010年版)、乾隆《湖南通志》(《中國地方志集成·湖南省志輯》,鳳凰出版社2010年版)、乾隆《永順縣志》(《中國地方志集成·湖南府縣志輯》第69冊)等地方志中所記載營汛內容之結果。

第一,就塘汛設置數量而言,遠遠超過“康雍時期”所置塘汛總量,且塘汛首次作為基層軍事系統明確記載于地方志書之中。鳳凰、永綏、乾州三廳所置塘汛,從康雍時期之歷史文獻記載看,多屬于議論添設,并未形成相對穩定或固定之系統。至雍正八年時,以其境內“關隘”為中心的“塘汛”體系基本形成,在重要關隘設游擊、守備、千總、把總等帶兵防守,但僅有27處,且大多位于鳳凰、永綏二廳境內。而經雍正后期及乾隆初期對這一區域之經營,至晚在乾隆中期便形成了較為穩定與完善的塘汛體系,在總量上遠超前一時期,如鳳凰廳境內有大小塘汛75處,永綏廳有50處,乾州廳有40處,合計共165處。

第二,在具體設置方面,延續康雍時期之設置,以三廳各要隘為中心,以康雍時期各地方官員所提出之具體建議及已設“關隘”(塘汛)為基礎,深入苗寨。如從乾隆時期鳳凰、乾州、永綏三廳所置塘汛看,雍正四年所呈《湖廣鎮筸副將董象臺奏陳添設汛兵事宜折》中議設之芭蕉沖、下硬寨、東坡邊苗上下寨地方、灣溪地方四汛,芭蕉沖疑因其地“水泉甚少”,后并未設置;下硬寨于乾隆時設汛,并安汛兵10名,守兵較之硬寨為多;東坡邊苗上下寨地方亦未見設置;灣溪地方依其所言,置小汛,并安兵五名。(39)乾隆《鳳凰廳志》卷一六,《故宮珍本叢刊》第164冊,第94頁。

清王朝又根據具體形式對原有兵數等進行調整,如池河營在雍正時期曾為最關緊要之地,曾設游擊1員、把總1員,并帶兵200名駐防(40)雍正《湖廣通志》卷一四,《景印文淵閣四庫全書》第531冊,第446—447頁。,至乾隆時期則僅設汛兵5名(41)乾隆《鳳凰廳志》卷一六,《故宮珍本叢刊》第164冊,第94頁。。池河營為明永樂五年(1407年)招撫“叛苗”后為控制“苗蠻”而置(42)參見道光《鳳凰廳志》卷三,《中國地方志集成·湖南府縣志輯》第72冊,第57頁。,因而在“改土歸流”初期設重兵駐守。劉應中言:“鳳凰營管轄池河、爛泥塘等二十五寨沿墻一帶順苗,原系哨弁吳國賢、吳正闕、雷流海等相傳撫慰,聽鎮筸協管轄,效順有年,不另議。”以致乾隆時期僅設汛兵5名。又地良坡雍正時派兵100名駐防,乾隆時則減為41名。考其地昔為“征苗糧運必由(之路)”(43)〔清〕 劉應中:《康熙二十四年平苗記》,〔清〕 但湘良:《湖南苗防屯政考》卷三,《國家圖書館藏清代兵事典籍檔冊匯覽》第43冊,第470頁。,且地勢險要,遞運艱難,又與“生苗”近,因此留兵較多,至乾隆時期,于其附近地設上麻沖(今鳳凰縣竿子坪鎮麻沖村)腰站(44)道光《鳳凰廳志》卷一一,《中國地方志集成·湖南府縣志輯》第72冊,第190頁。等塘汛,皆置兵防守,因而駐防兵數減少。其他如補抽汛、米糯汛、隆團汛、尖巖汛、長潭汛等所置兵數均裁減較多,夯尚汛、葫蘆坪汛則稍有增加,其余塘汛兵數基本未變。

第三,永順縣與保靖縣塘汛體系的快速建立。雍正八年(1730年)左右,新設桑植、保靖等縣各要隘塘汛,說明自“改土歸流”完成后,清王朝即開始著手建設其境塘汛體系,以控御其地,至雍正十年時,所置營汛已與鎮竿形成掎角之勢,雍正十二年則已“塘汛聯密,星羅棋布”。據乾隆《湖南通志》《辰州府志》《永順縣志》等記載,至乾隆時期,永順縣境內共置塘汛53處,保靖縣42處。與三廳塘汛設置過程相比,兩縣塘汛體系的建立快于三廳,其原因應與清王朝較早在永順、保靖二土司內設置同知等流官參與“管理”有關,而最為主要之因素是自然地理環境及“土、苗向化”程度的不同。

總之,相對于“康雍時期”塘汛體系建設而言,乾隆時期湘西苗疆之塘汛體系已相當龐大與成熟,并形成了相對穩定的格局,直至乾嘉苗民起義爆發。

二、乾嘉苗民起義后的營汛體系調整與變化

乾嘉苗民起義,即乾嘉時期(1795—1806年)爆發于今湘、鄂、渝、黔四省市交界“苗疆”之苗民大起義,據吳榮臻研究,參加這一起義之人數多達二十萬,涉及當時湖南省之鳳凰、永綏、乾州、麻陽、瀘溪、辰溪、沅陵、保靖、永順,貴州省松桃、銅仁、印江和四川省酉陽(今屬重慶市)等府廳州縣之大片苗地,折損清王朝兵力甚多,消耗戰費達七百多萬兩白銀。(45)吳榮臻:《〈乾嘉苗民起義史稿〉前言》,貴州人民出版社1985年版,第3頁。另有吳榮臻:《關于乾嘉苗民起義的幾個問題》,湘西自治州鳳凰縣民委、貴州松桃苗族自治縣民委、湖南省社科院歷史研究所編:《苗族史文集——紀念乾嘉起義一百九十周年》,湖南大學出版社1986年版;吳榮臻主編:《苗族通史》,民族出版社2007年版等對此皆有敘及。給湘西苗疆與清王朝都造成了非常重大的影響,起義結束后,如何避免苗民起義的再次發生,如何更有效地管理和控制這一地域成為清王朝又一重大問題。為解決這一問題,地方官員根據地方情形提出了多種善后方法,而軍事體系的調整與完善成為其中最重要的部分。

嚴如熤言:“苗疆設立各汛,講于稽防者,亦密矣。而布在苗巢之中,其所為某營某汛者,不過數人、數十人,徒形單弱,無益防維。此次勘定之后,審度時勢,議為添兵并汛……增兵必添營房。邊徼新定,百廢具興,擘畫尤有非易者。”(46)〔清〕 嚴如熤撰,黃守紅標點,朱樹人校訂:《苗防備覽》卷一一《營汛考》,《嚴如熤集(二)》,第602頁。道出營汛設置之重要性,而經歷動亂之后,如何“審度時勢”添設營汛至關重要。

嘉慶元年(1796年),和琳上奏言“苗疆營汛應分別歸并,以聯聲勢”,提出應于鳳凰、永綏、乾州三廳“擇其要隘處所,酌添兵丁及文武大員以資彈壓”,而以分駐苗疆塘汛之額兵不能管理或彈壓苗民,建議將“苗境內所有零星塘汛,全行撤出”(47)〔清〕 鄂輝:《平苗紀略》卷三〇,《清代方略全書》第46冊,北京圖書館出版社2006年版,第644頁。。

嘉慶二年(1797年),畢沅、姜晟、鄂輝等亦建議“將孤懸苗疆零星塘汛撤回”(48)〔清〕 但湘良:《湖南苗防屯政考》卷首,《國家圖書館藏清代兵事典籍檔冊匯覽》第43冊,第92—93頁。;并上奏言“鳳凰、永綏、乾州等處兵力較單”,請“于事定后擇其要隘處所,酌添兵丁及文武大員以資彈壓”等(49)〔清〕 鄂輝:《平苗紀略》卷四一,《清代方略全書》第47冊,第578—579頁。。基于上述建議,清王朝一方面“審時度勢”,根據具體形勢變化在原設塘汛基礎上設營添兵或設新營拔兵駐守;另一方面則按和琳所奏,將苗境內散漫零星之塘汛全行撤出。與乾隆時期所置塘汛相比,在數量與具體設置上都發生了重大變化。(50)〔清〕 嚴如熤撰,黃守紅標點,朱樹人校訂:《苗防備覽》卷一一《營汛考》,《嚴如熤集(二)》,第602—615頁。

統計各廳縣所置營(塘)汛,這一時期鳳凰廳共設營汛43處,永綏廳20處,乾州廳18處,保靖縣23處,永順縣16處,在總體數量上,較之乾隆時期大為縮減,但又不僅僅是單一裁減,而是有增有減。

第一,鳳凰廳(治今鳳凰縣)境內添設了觀景山、冷風坳、大坡腦、坨田二坳、清坪灣、擂草坡六營卡(均位于今鳳凰縣沱江鎮)為鎮筸城外保障;新設落潮井(今落潮井鎮(51)此部分所言鳳凰廳各塘汛均位于今鳳凰縣境內,因而筆者標注今名時為避免縣級政區名稱的重復,在鎮級行政區劃名稱前省略鳳凰縣三字,特此說明。)、鴉拉營(今阿拉營鎮)、宜都營(今阿拉營鎮宜都村)、苜蓿沖(今廖家橋鎮苜蓿沖)、太平溪(今址不詳)、九曲灣(今址不詳)、靖江(疆)營(今吉信鎮大橋村靖疆營)、清溪哨(今沱江鎮青瓦村)、黃土坳(今沱江鎮黃土坳)、四方井(今沱江鎮四方井)、黃巖江(今木江坪鎮西南境)、樂豪(今廖家橋鎮西境)、泉盛營(今廖家橋鎮永興坪村)、菖蒲塘(今廖家橋鎮菖蒲塘村)等汛。

而雍正、乾隆時期所置涼水井、茍若塘、黑土寨、威遠營、麻沖汛、三岔隘、亭子關、龍鄂營、慶寧營、教場坪、隘口、仡佬寨、池河營、新寨、米坨、鴨保寨汛、地良坡、老婆潭、武定營、赤蘭坪、廟坳、隆朋、旦喇、暴木營、上麻沖、火麻營、重郎坡、龍鳳營、殺苗坪、瑞安營、木林坪、司門前、駱駝沖、盛華、火略坪、天星寨、龍蛟洞、太平關、火燒灘、下硬寨、孤塘、木里、打郎、萬溶江、花狗田等,位于今鳳凰縣廖家橋鎮都里村、竿子坪鎮三拱橋村、麻沖鄉、山江鎮、千工坪鎮、臘爾山鎮、兩林鄉、禾庫鎮境內的塘汛,均因地處苗境深處,皆為和琳所奏“散漫零星”且“孤懸苗境”(52)〔清〕 佚名氏編,伍新福點校:《苗疆屯防實錄》卷一三,岳麓書社2012年版,第282—289頁。,應概行撤出之塘汛,一律撤出。

第二,乾州廳(治今吉首市)根據形勢新添設了桂巖坡、上莊園、田家園、標營坡(均位于今吉首市乾州古城附近(53)此部分所言乾州廳各塘汛基本位于今吉首市境內,因而筆者標注今名時為避免市縣級政區名稱的重復,在鎮級行政區劃名稱前省略吉首市三字,有個別非吉首市所屬地名則具體標注,特此說明。)、巖屋汛(今河溪鎮中巖屋村)、張排寨汛(今河溪鎮張排寨村)、鴉溪汛(今吉首市區雅溪社區)七汛。以龍圖營、兩岔溪、龍爪溪、岑頭坡、大莊、新建營、著落村、把布寨、爛草坪、馬泥村、然杓、然蠟腦、夯坨、仙鎮營、馬滾坡、鎮寧營、木林隘、平郎營、老平郎、鬼者、楊孟寨、桃枝寨、大新寨、排楚汛、黃腦寨、高巖、一渡水、三岔坪、麥地溪、勞神寨等,位于今吉首市矮寨鎮、己略鄉、白巖鄉、太平鄉、排吼鄉、丹青鎮、排綢鄉境內之31處塘汛“散漫零星,孤懸苗境”,概行撤出。

第三,永綏廳(治今花垣縣)廳境新設城外西山梁營卡、北山梁營卡、滾牛坡營卡、吉多下寨汛、黃土坡汛(均位于今花垣縣吉衛鎮境內)、董馬汛(今花垣縣排吾鄉董馬村)、排樓寨(今花垣縣花垣鎮排樓村)、剛剛寨(今花垣鎮西南境)、沙子坳(今花垣縣石欄鎮砂子坳村)等營汛。以“散漫零星,孤懸苗境”,撤出了位于今花垣縣邊城鎮、民樂鎮、補抽鄉、雙龍鎮、長樂鄉境內的假明汛、齊溪汛、后土坡汛、擺頭沖汛、窩郎榜汛、排乍汛、李梅汛、米糯汛、著落汛、剛溪汛、洞乍汛、木樹河汛、鉛廠汛、潮水溪汛、著盤汛、高巖汛、高嶺汛、排補美汛、排彼汛、排蠟弩汛、尖巖汛、夯都汛、廣車塘、巖落汛、排料汛、長潭汛、谷坡汛、老鐵坪汛、略把汛、擢馬卡汛、鴉有(酉)汛、夯尚汛、盤打構汛、泛石巖汛、補抽汛、望高嶺汛、水坳塘、翁岔塘等處塘汛。其中排補美汛、排彼汛、巖落汛、排料汛、補抽汛、夯尚汛、鴉有(酉)汛、米糯汛、老旺寨汛、尖巖汛、谷坡汛、長潭汛、高嶺汛均為雍正時即置兵駐守,到乾隆時期除個別汛塘分防汛兵數量有變化外,大部分汛塘基本保持穩定的數量,至嘉慶時期全行撤出,反映了自雍正至乾隆、嘉慶三個不同時期對苗疆的控制與開發程度。

第四,保靖縣境新設城東二月坡汛、城南叢桂坡汛、城西南龍頭山汛、城西北煙霞山卡、獅子橋管卡、城東北鰲溪汛、集古汛、巖板橋汛、梯拉汛、城東三岔河汛(均位于今保靖縣遷陵鎮附近)等十處。又以“散漫零星,孤懸苗境”(54)〔清〕 佚名氏編,伍新福點校:《苗疆屯防實錄》卷一三,第296頁。撤出了塔普塘、夯不吾塘、中壩塘、卡大讓塘、鼻子寨塘、兩岔河塘、夯己汛、依堵堵塘、排大坊汛、夯略峽塘、空坪塘、夯沙汛、阿稞塘、格若汛(以上皆位于清時期由保靖南通往永綏、乾州二廳之道路兩旁,即今遷陵鎮以南、復興鎮以東、葫蘆鎮兩岔村、涂乍村以西之長潭河鄉水銀村、水田河鎮、呂洞山鎮境內)等塘汛。

第五,永順縣(治今永順縣,包括后設古丈坪廳,即今之古丈縣),乾嘉苗民起義平息后,以古丈坪為保靖、永順藩籬,地處扼要,原設之營汛不足防范,于其地設古丈坪營。新設黑潭坪汛、曹家坪汛、床機坡汛、巖坳汛、排沙汛、賣若塘、半坡塘、河蓬塘、蔡家莊塘,并于原設土蠻坡汛、旦武營汛、新寨塘、龍鼻嘴塘、山棗溪塘(以上新設及添設之諸塘均位于今古丈縣中南部之古陽鎮、默戎鎮、巖頭寨鎮、坪壩鎮境內)酌添官兵。從所添設官兵之總量而言,較之“三廳”與保靖都更少,反映永順自乾隆后除古丈坪所屬區域外,已多非苗疆控制之重要區域。

除根據新形勢添設并撤出營汛外,清王朝還根據具體形勢對原設營汛之軍事價值與地理區位等重新評估與認識,并作出了相應的調整,如花園汛(今花垣縣花垣鎮)自雍正至乾隆時期均設汛兵100名駐守(為同時期塘汛汛兵數量最多之地,反映花園一地地理位置之重要),至嘉慶二年(1797年)二月丙戌,以花園為永綏“咽喉重地,甚屬扼要”,在其地設總兵以資控制,改汛為鎮,在花園鎮駐扎副將1員、都司1員、千總1員、把總2員、外委2員、額外2名、兵500名;又如鴨保寨,雍正時設兵50名,乾隆時設兵44名,并無太大變化,至嘉慶時,則以“永綏城垣,窄小低洼,不能容駐多兵,且在苗寨腹內”(55)〔清〕 佚名氏編,伍新福點校:《苗疆屯防實錄》卷一三,第292—293頁。在其附近設卡駐兵,以資防守,在鴨保寨撥駐守備1員、把總1員、外委1員、額外1員、兵160名。這些都反映了湘西苗疆治理的階段性變化與特征。

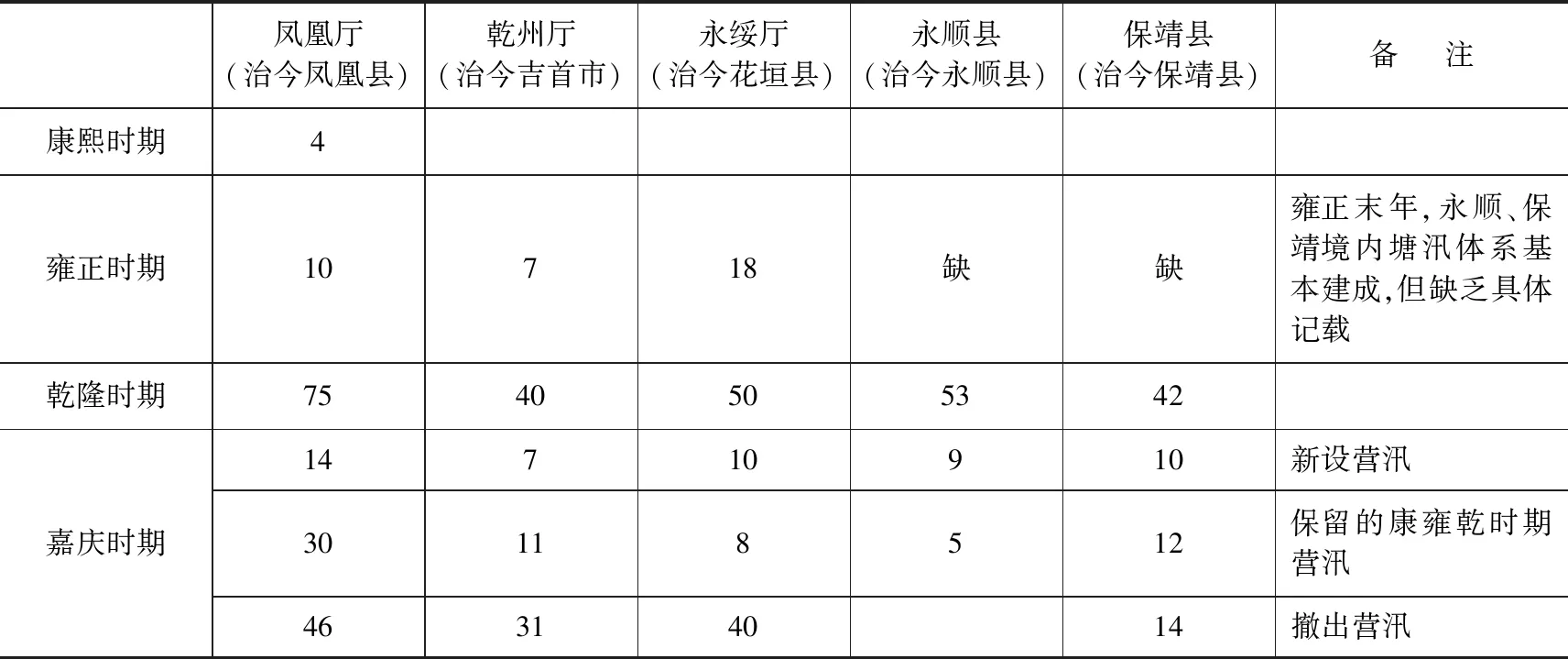

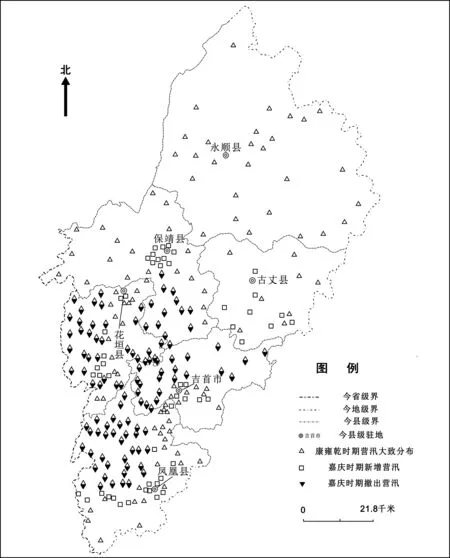

基于前文對三個不同時期湘西苗疆營汛的考證與梳理,可以明顯看到湘西苗疆自康雍時期至乾隆、嘉慶時期營汛設置數量(表1)與分布空間(圖1)發生過十分明顯的變化,顯示了清王朝湘西苗疆治理過程中存在的進入與退出的階段性特征,也反映出湘西苗疆一體化進程的曲折性與階段性。

表1 清代湘西苗疆營汛數量表 (單位:個)

然而,嘉慶時期塘汛設置不僅與乾隆時期相比發生了較大變化與調整,其在前后幾年間亦多有調整與變動。如嘉慶二年永綏廳境新設城外西山梁、北山梁、滾牛坡、吉多下寨、黃土坡、董馬、排樓、小排吾等營汛,到嘉慶七年(1802年)時,“苗地歸苗,各路營汛全行裁撤,僅存該廳一城并隆團一線營汛,孤懸孑立,四面皆苗,不特無以示威,且一切日用薪蔬無不仰給,苗人往往居奇壟斷,而官兵糧餉必須遠赴花園支領,經由苗寨,領運維艱,(兼)之兵役難招,工作難興,種種窒礙,實有難以存立之勢”,又有“匪苗往往潛出滋擾”,因而對廳境營汛作了重新調整,將嘉慶二年所設西山梁、北山梁、滾牛坡、葫蘆坪、竿子坳、吉多坪、黃土坡、小排吾、董馬、鴨保一城十汛官兵全行撤回,又于“八排寨、茶洞、老石山、立樹、小寨、曾門、路沙、老旺寨、巖坳、吉洞、坳口、峨碧、老鴉塘十三處安設一營十二汛”(56)《部覆移駐永綏廳協安營設汛各事宜(嘉慶七年正月準咨)》,〔清〕 但湘良:《湖南苗防屯考》卷二,《國家圖書館藏清代兵事典籍檔冊匯覽》第43冊,第389—390頁。。

嘉慶以后,以道光《鳳凰廳志》、同治《保靖縣志》、宣統《永綏廳志》所載道光時期鳳凰廳境塘汛設置、同治時期保靖縣境所設塘汛及宣統時期永綏廳塘汛設置為例,比較各廳縣自雍正以來塘汛之設立(57)此處所言二廳縣塘汛設置表與宣統永綏廳塘汛表,因非直接相關,僅使用統計后之結果。,道光、同治時期所置塘汛較之嘉慶時期規模有所擴大,恢復了嘉慶時期所撤出“孤懸苗境”之塘汛。如道光時期,恢復了鳳凰廳、嘉慶時期所撤出之鴨保寨、巖板井、全勝營、栗林、花狗田、木林坪等塘汛;同治時期,保靖縣增設了萬巖溪汛、牙科汛、水蔭場汛、五里坡汛、梭西洞汛、禾坡汛、保安汛,均為苗隘。可見,嘉慶之后,道光、同治兩朝對苗疆塘汛體系之建設與維護仍為其治理之主要方式,較之嘉慶初年對苗疆之控制有所恢復與深入,側面也反映了民苗關系之相對緩和。至宣統時期,清王朝已然“千瘡百孔”,無力顧及苗疆地方之管控與治理,時《廳志》所載關隘、險要之地,即自雍正以來所置塘汛之地,僅茶洞堡、擢馬卡兩地設兵駐守,其余皆撤。

圖1 乾嘉苗民起義前后湘西苗疆營汛分布示意圖資料來源:底圖根據《中國分省系列地圖冊·湖南》“湘西土家族苗族自治州”圖(中國地圖出版社2019年版,第176頁)改繪。說明:(1) 圖中所注營汛大體方位為本文考證結果,因涉及數量眾多,圖中不便一一標注名稱與具體數量(其中永順縣、保靖縣數量遠多于圖中所繪數量),僅以符號代表大致分布區域。(2) 圖中即圖例中康雍乾時期營汛、嘉慶時期撤出營汛的合并,指嘉慶時期所撤出之康雍乾時期所置營汛。

三、結 語

在建置郡縣等行政區劃的同時,歷代王朝均致力于建立地方治理的軍事防控體系,這無疑是維護地方穩定、保持政治統一、保證行政效力的重要舉措之一。從隋唐以前的關隘體系,到明清時代的衛所、巡檢司的建設,再到屯衛、營汛系統,都是軍事防控體系的外在表現形式,與行政區劃相輔相成,是中國地方政治史與政治地理研究的重要內容,而這種軍事防控體系在邊遠及民族地區尤其得到重視,其研究價值與意義不可低估。

就湘西苗疆而言,自康熙時期筸子坪、五寨長官司等“改土歸流”開始,清王朝便開始于其地安塘設汛的歷程,至雍正時期,永順、保靖、桑植三大土司“改土歸流”之后,則開啟了湘西更為全面與系統的塘汛體系建設。這一過程是復雜而曲折的,反映出苗疆地方社會轉型的真實歷程。

首先,營汛或塘汛的設置,與清朝在苗疆地區“改土歸流”后郡縣建置同步,實際上也是營建基層管控網絡的過程。清王朝實行大規模“改土歸流”之后,如何加強苗疆地方的管控,成為其面臨的重大任務,而營汛體系的建設,是清朝將原土司管轄各地納入州縣管理體制的重要保證,也是力求保證行政管理“一體化”的過程。

其次,就政治與軍事地理而言,營汛位置選擇的合理與否,在一定程度上成為苗疆營汛管理能否成功的關鍵。整體而言,當時所設各營汛所處之地理位置,均屬苗疆險要之地,或為民險、民要,或為苗險、苗要、苗隘等,為經理苗疆之重要據點。(58)〔清〕 嚴如熤撰,黃守紅標點,朱樹人校訂:《苗防備覽》卷四、卷五《險要考(上、下)》,《嚴如熤集(二)》,第467—490、500—506頁。注:因條目內容數量眾多,此處不一一列出。與此同時,其地又多建有汛堡、屯卡、碉樓、哨臺等設施,犄角相連。(59)〔清〕 佚名氏編,伍新福點校:《苗疆屯防實錄》卷一五,第334—371頁。這些基層武裝設施與營汛體系共同構建了較為嚴密的管控體系。

最后,清代營汛建設過程也有著顯著的階段化特征。雍正時期為初步建立并嘗試深入苗疆階段;乾隆時期則為全面建設并逐漸穩定階段,這一時期塘汛設置數量最多,所涉地域也最廣,在不少苗寨地方均置有塘汛稽查地方,在雍正時期地方開發之基礎上,鞏固其成果,深入苗疆,實現了對苗疆地方的全面控制。但是,至乾隆晚期,其所建立之基層軍事組織因各種原因而廢弛,各種矛盾交織,以致發生了持續時間長、涉及地域廣、參與人數眾多之苗疆社會的大動蕩。在乾嘉時期的大動亂之后,苗疆地方社會情況發生極大變化,清王朝不得不重新調整塘汛體系以控制苗疆地方,即為了集中兵力以控御,使“民、苗為二以相安”(60)〔清〕 魏源:《湖南按察使贈巡撫傅鼐傳》,〔清〕 賀長齡、〔清〕 魏源等編:《清經世文編》卷八八《兵政一九》,中華書局1992年版,第2187頁。,撤出了乾隆時期置于“苗境”之大小塘汛130余處,既反映嘉慶時期清王朝有意改變單純用軍事力量控制苗疆地方的意愿,也體現清王朝整體實力的衰落。作為清王朝控制地方之基層軍事體系——營汛體系的最后消亡,也標志著清王朝以軍事力量控制苗疆時代的結束。