運營高速鐵路基礎變形監測技術研究

楊興旺

摘? 要:基于運營高速鐵路基礎變形監測項目重點與難點,提出一種以北斗自動化形變監測技術為主,外加靜力水準儀對路基進行實時自動化監測的技術。具體以某運營高速鐵路基礎變形監測項目為研究案例,重點從監測方法應用、現場實測要點及數據分析等方面對運營高速鐵路基礎變形監測技術作總結性分析。研究表明,北斗+靜力水準儀的路基變形監測技術可以開展自動化工作,實現路基沉降、位移自動化監測,該監測技術具有很強的應用優勢,值得推廣于運營高速鐵路基礎變形監測工作中。

關鍵詞:運營高速鐵路;基礎變形監測;靜力水準儀;北斗自動化形變監測

中圖分類號:U456.3? ? ? ? ? 文獻標志碼:A

0引言

隨著高速鐵路建設范圍的日益擴大,運營高速鐵路基礎變形監測的重要性也越來越凸顯。運營高速鐵路基礎變形監測的主要目的在于保證高速列車平穩安全運行,通過監測數據可準實時獲取路基的沉降、位移量,并可對未來沉降、位移進行預測,以此為后續的基礎變形趨勢提供科學依據[1]。但是,高速鐵路基礎變形監測中涉及到行車安全,監測數據的及時性、準確性是鐵路運營部門最關心的。傳統的基礎變形監測是采用人工監測的方式進行,監測數據的及時性得不到保障,導致變形地段安全隱患增大。因此,如何提升運營高速鐵路基礎變形監測技術的適用性與實用性尤為關鍵。

1 研究背景

運營高速鐵路基礎變形監測、精測網測量與軌道線形復測項目屬于中國鐵路上海局集團有限公司專業部門管理,上海鐵路北斗測量工程技術有限公司具體實施的綜合性監測項目。

項目涉及上海、浙江、安徽及江蘇等已經開通運營的高速鐵路,每年有1 500 km以上精密工程控制網、2 000 km以上軌道線形復測和150處重點地段監測,項目工期為12個月。

就該項目監測難度來看,其主要面臨的難點是工作面廣、精度要求高、人員投入多、安全壓力大和協作單位類型多,需要對已經開通運營的高鐵2年進行1次高程復測,4年進行1次平面復測和軌道線形復測,并且需要每個月對一些重點地段進行檢測。可以說,整個監測項目實際實施過程中存在很大的難度,如何提升整體監測質量是關鍵之處。基于該項目監測需求,經過初步分析決定特采取以北斗自動化形變監測技術為主外加靜力水準儀的監測技術,以此實現動態掌握鐵路路基形變安全信息的目的。

2 監測方法

2.1 檢測方法

北斗自動化形變監測技術聯合靜力水準儀的路基變形監測技術屬于一種新型的自動化監測技術。通過在路基上布設北斗高精度監測站,依靠監測站的三維坐標變化掌握路基的位移與沉降,同時布設靜力水準儀對路基進行差異沉降監測,反應出路基監測點之間的相對垂向沉降。就實際監測工作效果來看,線上可以對路基進行自動、實時與靜態毫米級的變形監測,得到形變量隨時間的變化曲線圖,更為有利的一點是,該監測技術可以建立實時多級報警機制,真正做到了鐵路路基形變安全信息的實時掌控。

2.2 技術優勢

就該監測技術設計優勢來看,集中體現于以下5個方面。1)一次施工便可以做到長期使用,自動化水平高。2)不易受到天氣影響,可以全天候運行,只需要借助相關的軟件即可以對路基沉降及位移進行自動化監測[2]。3)所得到的監測數據可以自動存入數據庫中,為數據分析和查詢提供了較大便利。4)監測數據可以圖形化顯示,且可以對監測數據進行實時分析。5)如果得到的位移和沉降數據超出正常值則系統會自動報警。

2.3 供電及通信系統保障

供電系統與通信系統是確保北斗監測站與靜力水準儀監測工作順利開展的重要基礎,該項目依據現場環境和電源分布情況,對二者均采用太陽能進行供電。該項目北斗監測站供電采用100 W太陽能板+100 Ah太陽能板蓄電池監測站設備供電,太陽能供電系統由太陽能電池組件、太陽能控制器、蓄電池(組)組成。作為太陽能供電系統的核心部分,太陽能電池組件在整個供電系統中發揮著重要的作用,優勢在于其可以有效地將太陽輻射能量轉換為電能,或送往蓄電池中存儲起來,或推動負荷工作。靜力水準儀供電統一接入BD1所用的機箱中,供電主要通過BD1太陽能板及蓄電池實現。除此之外,對于通信系統的實現,該項目根據實際需求和現狀,對北斗監測站及靜力水準儀均采用4G網絡傳輸對監測數據進行實時接收和存儲。

3 現場實測

3.1 測試環境選取及設備布設

該次監測過程中布設了4套北斗監測站,即BD1-BD4,每一個監測站包括一個監測墩和一個太陽能供電墩,4個靜力水準監測墩有2個與北斗天線觀測墩共用一個觀測墩。

在測試環境選取中,將BD1布設于里程號K467+305即192號接觸網桿處附近;BD2布設于里程號K467+405即196號接觸網桿處附近;BD3布設于里程號K467+425即185號接觸網桿處附近,BD4布設于里程號K467+525即189號接觸網桿處附近。保證北斗天線觀測墩與接觸網桿基本保持在一條直線上,且地下、地上高度均保證在400 mm,太陽能供電墩修建與電纜溝外側路基斜坡處,地上高度1 500 mm,地下高度500 mm,觀測主機機箱與太陽能板通過抱箍的方式固定在供電墩上。天線與機箱通過饋線連接,并用PVC走線管固定。北斗監測站布設點位衛星示意圖如圖1所示

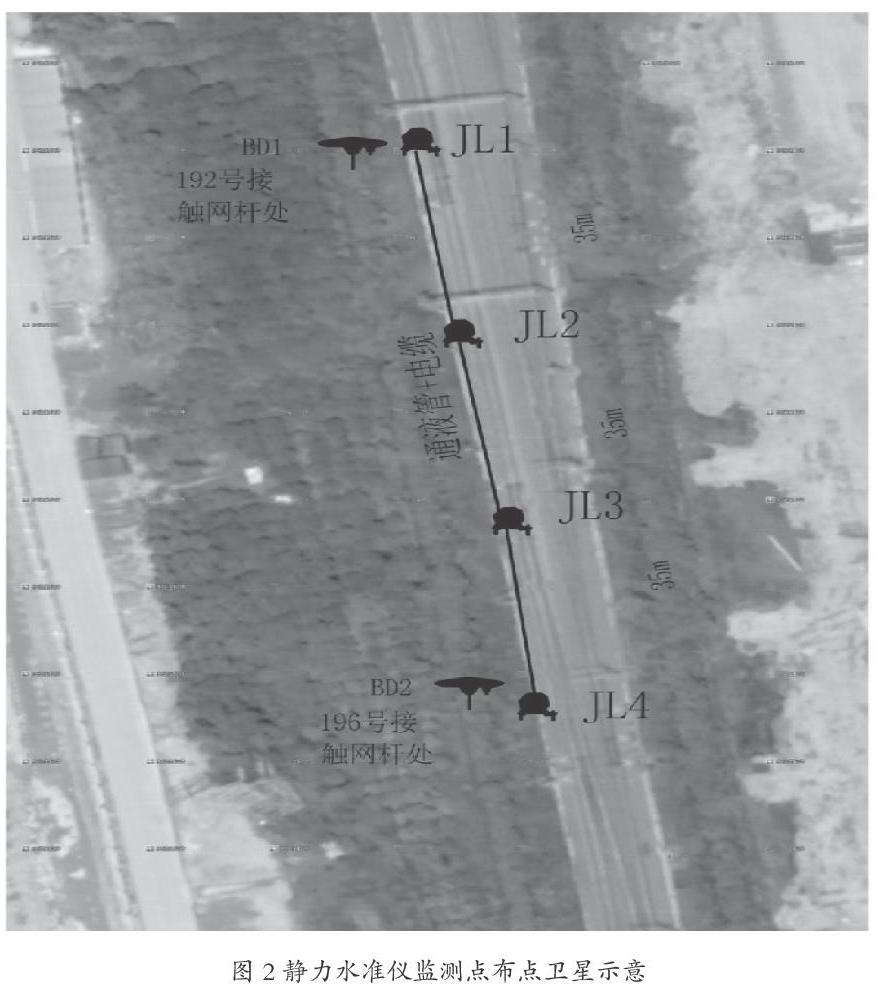

靜力水準儀共計4個,安裝于北斗監測點BD1-BD2之間,兩兩相距約為25 m,JL1與BD1,JL4與BD2共用同一觀測墩,JL2與JL3單獨施工觀測墩。在其監測位置設置上,將靜力水準儀觀測墩置于電纜溝與道砟間,與接觸網桿基本處于一條直線上,地下部分高度為300 mm,地上高度為200 mm。如圖2所示,靜力水準儀監測點布點衛星示意。

北斗監測站施工過程中的技術要點包括以下6點。1)電纜溝與道砟間垂直打入的鋼筋長度保證在800 mm,且打入地下400 mm,所應用的4根鋼筋直徑均為Φ25,間距控制在150 mm左右,充分保證與接觸網桿基礎位于同一直線之上。2)為了實現更好的固定作用,將直徑300 mm、高400 mm的PVC套筒放置于鋼筋外。3)每一根套筒均現場澆筑混凝土,澆筑高度控制為200 mm,待充分振搗密實后澆筑下一層直至套筒頂部。4)向套筒中混凝土中插入事先預制好的鋼管(長度400 mm),保證鋼管垂直,待混凝土完全凝固后安裝北斗天線。5)在監測點機箱施工過程中,施工人員需要先對施工區域的雜草植被進行修剪,并在電纜溝外側路基邊斜坡處挖500 mm×500 mm×500 mm基坑,并將事先預制好的機箱放入基坑之中,確保4個地腳螺栓可以露出地面。6)太陽能蓄電池在放入基坑的過程中用蓄電池地埋箱保護。另外,混凝土澆筑完成后將預制機箱插入地腳并加以固定,機箱柱高度1 500 mm,用抱箍安裝固定機箱、太陽能板。而后按照安裝圖紙連接天線與接收機,并對北斗接收機進行參數配置。如圖3所示,施工完成后的太陽能供電墩。

靜力水準儀施工要點包括以下4點。1)電纜溝與道砟間垂直打入鋼筋的長度控制為400 mm,打入地下300 mm,所選用的4根鋼筋按照正方形排列,且間距控制為100 mm左右,保證與接觸網桿處于同一直線上。2)在鋼筋外放置直徑為200 mm、高200 mm的PVC套筒并加以固定。3)待混凝土得到設計強度后用膨脹螺絲對靜力水準儀作固定處理,PVC行線槽用U型卡固定。4)靜力水準儀電纜沿PVC行線槽連入BD1太陽能供電墩機箱內的數據采集儀中。

3.2 監測方案

就該項目監測技術應用所要取得的目標來說,主要有以下4點。1)通過監測準確獲悉鐵路路基沉降和位移的真實情況。2)依據監測數據的變化情況及時推送預警信息。3)對鐵路路基兩側現有施工對路基變形影響情況進行系統評價。4)對監測地段與現有人工監測數據進行同頻次對比,明確所用監測技術的可行性[3]。

考慮到鐵路路基與上軌道結構之間存在一定的差異,因而為了盡量保證路基底部混凝土縱向力的平衡,該項目在實際的監測方案設計中采用了特殊摩擦板及端刺結構作為鐵路路基與上軌道之間的過渡,端刺可以起到支撐錨梁的作用,且承受基底部分的大部分荷載。另外,摩擦板在此過程中起的作用是緩沖基底板向端刺傳遞縱向力。因此,在監測方案設計中需要對端刺結構受力變形的影響進行重點分析。除此之外,針對數據信息化管理水平亟待提升的問題,該項目專門研發設計了測量數據采集APP與運營鐵路技術服務平臺,通過這種信息化手段實現了高程和平面原始數據采集,更為有利的一點是可以實現實時上傳平臺與精測網、線形測量和重點地段基礎變形監測數據管理信息化,結束原有各項數據郵件傳輸和人工統計報表的歷史,極大提高了原始數據、整理數據、提交成果的檢查、評估、統計等工作效率和準確率。

4 數據分析

在數據起算點選取中,采用與原網相同的坐標基準,一旦發現所使用的起算點遭到破壞,則立即選取另外一點作為新起算點進行監測。起算點在使用前需要先對其適用性進行檢查,就當前起算點的檢查方式來看,最常用的有基線比較法、約束平差分析法及假設檢驗方法等。在后續的數據分析中主要是對監測數據與原監測數據進行分析對比,但是在實際的數據分析過程中發現原有監測數據存在統計不全、精密度低的情況,因而為了進一步保證該次監測數據的精準性,經過技術團隊研究決定,決定開發一套專門應用于北斗+靜力水準儀的路基變形監測數據分析的軟件,很大程度上優化了整個數據分析系統,補齊部分計算軟件短板。另外,所開發的軟件系統提升了數據采集、處理和分析的自動化與精準性,大大提升了數據質量檢查處理的效率與質量。

5 結論

鐵路地基沉降與位移控制事關鐵路運行的安全與穩定,近年來隨著鐵路基礎變形監測技術的發展,越來越多的監測技術開始應用于實際檢測工作中。北斗+靜力水準儀的路基變形監測技術可以對路基的沉降與位移等變化情況進行實時監測,而且可以對未來沉降與位移進行預測。但是,需要注意的一點是,在借助北斗+靜力水準儀的路基變形監測技術開展基礎變形監測過程中,需要及時跟進維修工作,確保其供電系統和通信系統不會因外界環境而被破壞,以此保證和提升鐵路運行線路的安全性。

參考文獻

[1]張拯,莫傲然,王軻軒.運營高速鐵路隧道實時變形監測技術應用[J].國防交通工程與技術,2020,18(1):40-42.

[2]高至飛.運營高速鐵路路基變形段軌道幾何狀態自動監測技術[J].鐵道建筑,2018,58(7):137-141.

[3]王翔,王波,汪正興.高速鐵路運營期基礎沉降長期監測技術研究[J].鐵道工程學報,2017,34(5):11-14.