超聲引導單點和雙點椎旁神經阻滯在胸腔鏡術患者的鎮痛比較

王興耀,錢金橋

(1)昆明醫科大學麻醉學系,云南昆明 650500;2)昆明醫科大學第一附屬醫院麻醉科,云南昆明 650032)

胸腔鏡下肺葉切除手術相比較于傳統的開胸手術創傷更小,優勢明顯,但患者術后傷口和引流口因肋間肌肉、神經的損傷以及胸腔閉式引流管術后對胸膜刺激的疼痛,患者疼痛仍然明顯,因此仍需要有效鎮痛方法減輕術后疼痛。近年來隨著超聲技術的應用,超聲引導下的胸椎旁神經阻滯在胸腔鏡術后鎮痛取得較好的效果[1]。本研究通過與單純全身麻醉對比,評價超聲引導單點和雙點胸椎旁神經阻滯復合全身麻醉在胸腔鏡肺葉切除術患者的鎮痛效果,探討其麻醉的可行性和安全性,為臨床麻醉中的應用提供相關參考。

1 資料與方法

1.1 病例資料

本研究經醫院倫理委員會批準并取得患者及家屬同意,選擇需要擇期行全麻下行胸腔鏡下肺葉切除手術的患者90 例,ASA I~II 級,年齡50~70 歲,無高血壓、糖尿病、冠心病,慢性疼痛病,肝腎功能正常。隨機分為超聲引導下的單點TPVB復合全麻手術組(A 組)、超聲引導下的雙點TPVB 復合全麻手術組(B 組)和單純全麻手術組(C 組)三組。

1.2 方法

三組患者入室后行常規ECG、HR 和SpO2監測,面罩吸氧,開放外周靜脈后靜滴舒芬太尼2 μg/kg,局麻下選擇健側橈動脈建立有創的直接動脈血壓監測。A 組取側臥位,手術側朝向上,在第4 胸椎脊柱棘突上緣旁開2.5 cm,使用彩色多譜勒超聲診斷儀,選用7.5 MHz 線陣探頭,然后在所選穿刺點附近進行掃查,保持探頭與脊柱垂直,獲得胸椎旁間隙相關結構最清楚的圖像后,用20 G 穿刺針,采用平面內進針,至椎旁間隙注入0.447%甲磺酸羅哌卡因0.25 mL/kg,穿刺結束后恢復平臥位,每隔3 min 測定阻滯有效性及阻滯平面。B 組取側臥位,手術側在上方,在第4 和第7 胸椎脊柱棘突上緣旁開2.5 cm,與A 組患者采用相同的方法,0.447%甲磺酸羅哌卡因0.25 mL/kg,兩個穿刺點各注入一半的藥液量,穿刺結束后恢復平臥位,每隔3 min 后測定阻滯有效性及阻滯平面。C 組無以上操作。三組患者麻醉誘導和維持均采用相同的方法,誘導:依次靜注舒芬太尼2 μg/kg,丙泊酚2.5 mg/kg,維庫溴銨0.1 mg/kg,雙腔氣管插管后經纖維支氣管鏡定位準確后連接好麻醉機行間歇正壓通氣,行右頸內靜脈穿刺置管,手術切皮時改行非手術側容量控制通氣,潮氣量9~10 mL/kg、通氣頻率12~16 次/min。維持:所有患者均采用全憑靜脈麻醉,持續泵注丙泊酚100~150 μg/(kg·min),瑞芬太尼0.15~0.2 5 μg/(kg·min),肌松及鎮痛藥使用量根據患者BP 及HR 變化情況追加,維持BP 和HR 波動范圍在基礎值±20%內。所有患者在手術完成前約15 min 靜滴舒芬太尼1 μg/kg 以及昂丹司瓊8 mg,手術完成前5 min 接PCIA 泵,PCIA 泵配方為舒芬太尼2 μg/kg 加昂丹司瓊16 mg 稀釋至100 mL,PCIA 泵的參數設置為背景劑量2 mL/h,單次劑量0.5 mL,鎖定時間15 min。

1.3 觀察指標

(1)觀察記錄阻滯操作的時間、平面范圍、阻滯起效時間等;(2)觀察記錄T0、T1、T2、T3、T4、T5、T6、T7 的MAP 和HR;(3)記錄患者滿意度的情況;(4)記錄T1、T2、T3、T4、T5、T6、T7 安靜及咳嗽時VAS 評分,即從0 分至10 分(從沒有疼痛到不能忍受的劇烈疼痛)來分別表示,并記錄PCIA 按壓的總次數;(5)記錄患者惡心、嘔吐發生的情況。

1.4 統計學處理

應用SPSS 統計學軟件,兩組比較時采用獨立t檢驗(不符合正態分布,使用非參數檢驗),多組比較的時候采用單因素方差分析。定性變量分布的比較采用χ2檢驗,P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 三組患者一般資料比較

三組患者男/ 女比例、年齡、體重、身高、ASA 分級比較,差異無統計學意義(P>0.05)。

2.2 三組患者血流動力學指標比較

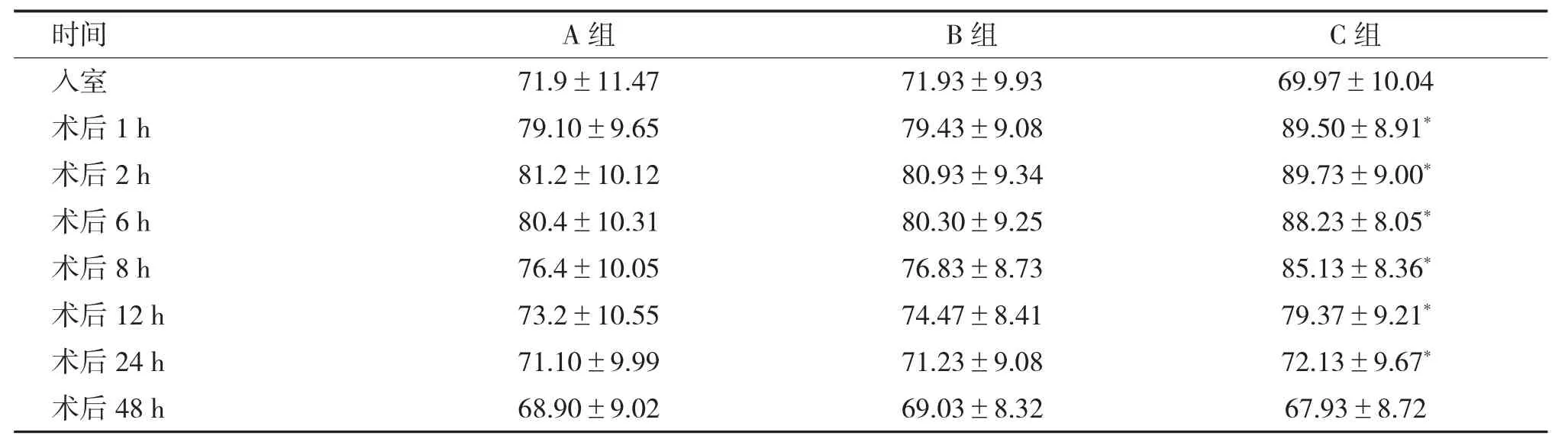

在T1、T2、T3、T4、T5、T6 A 組、B 組與C組相比較,HR 和MAP 降低,差異有統計學意義(P<0.05),見表1、2。

表1 三組患者血流動力學指標(HR)比較[n=30,(),次/min]Tab.1 Comparisons of hemodynamic indexs (HR) among three groups [n=30,(),times/min]

表1 三組患者血流動力學指標(HR)比較[n=30,(),次/min]Tab.1 Comparisons of hemodynamic indexs (HR) among three groups [n=30,(),times/min]

與A 組和B 組分別比較,*P<0.05。

表2 三組患者血流動力學指標(MAP)比較[n=30,(),mmHg]Tab.2 Comparisons of hemodynamic indexs(MAP) among the three groups [n=30,(),mmHg]

與A 組和B 組比較,*P<0.05。

2.3 三組患者阻滯操作時間、阻滯平面、滿意度比較

A 組比B 組阻滯操作時間更短,差異有統計學意義(P<0.05);A 組平面比B 組低,差異具有統計學意義(P<0.05)。A 組滿意度更高,差異有統計學意義(P<0.05),見表3。

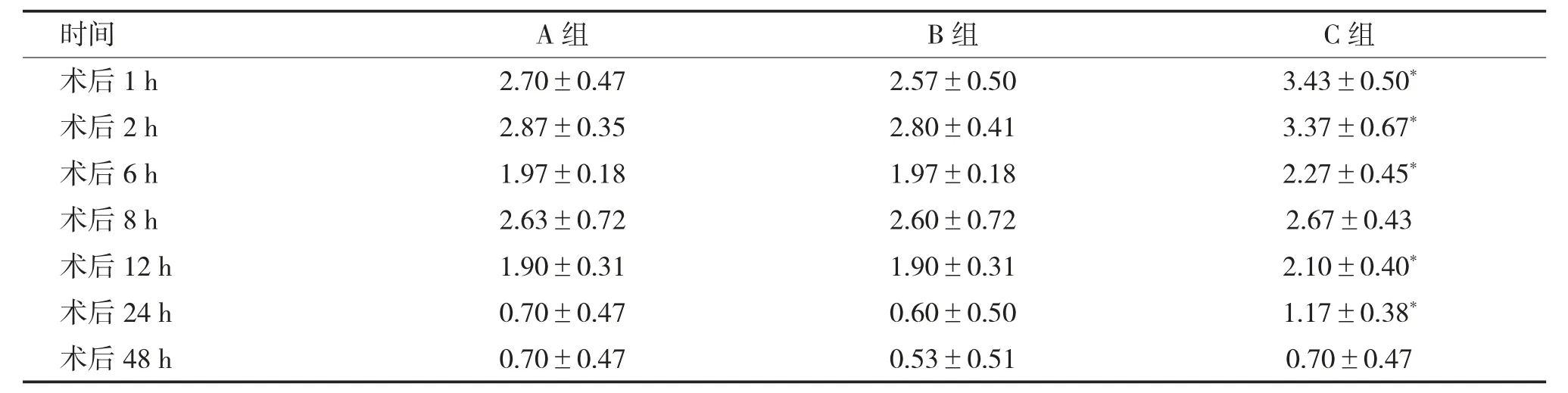

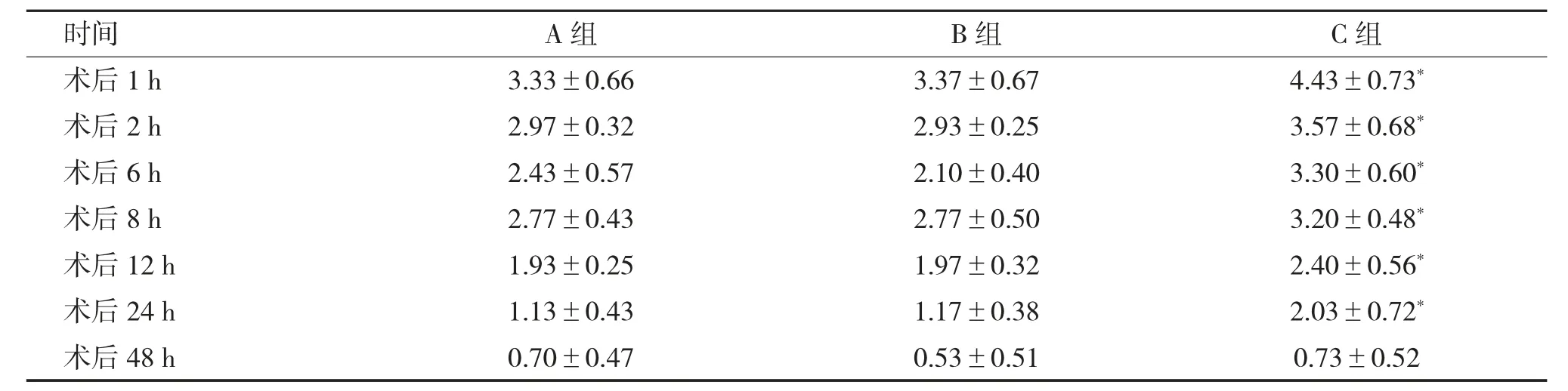

2.4 三組患者靜息和咳嗽時VAS 評分

靜息時T1、T2、T3、T4、T5、T6、T7,A 組、B 組與C 組比較VAS 評分低,差異有統計學意義(P<0.05);咳嗽狀時T1、T2、T3、T4、T5、T6、T7,A 組、B 組與C 組比較VAS 評分低,差異有統計學意義(P<0.05)見表4、5。

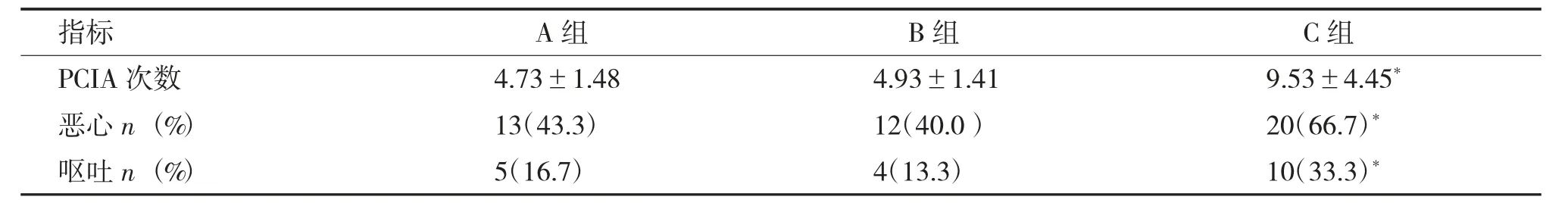

2.5 三組患者惡心、嘔吐和靜脈自控鎮痛泵(PCIA)按壓次數比較

A 組和B 組比C 組PONA 更低,差異有統計學意義(P<0.05);A 組和B 組比C 組PCIA 按壓次數更少,差異有統計學意義(P<0.05),見表6。

表3 三組患者TPVB 阻滯時間、起效時間、阻滯平面及滿意度比較[n=30,()]Tab.3 Comparisons of TPVB block time,onset time,block level and satisfaction among three groups [n=30,()]

表3 三組患者TPVB 阻滯時間、起效時間、阻滯平面及滿意度比較[n=30,()]Tab.3 Comparisons of TPVB block time,onset time,block level and satisfaction among three groups [n=30,()]

與B 組相比,*P<0.05;與B、C 組相比,#P<0.05。

表4 三組患者術后靜息時VAS 評分比較[n=30,(),分]Tab.4 Comparisons of VAS scores among three groups of patients in rest after operation [n=30,(),scores]

表4 三組患者術后靜息時VAS 評分比較[n=30,(),分]Tab.4 Comparisons of VAS scores among three groups of patients in rest after operation [n=30,(),scores]

與A 組和B 組分別比較,*P<0.05。

表5 三組患者術后咳嗽時VAS 評分比較[n=30,(),分]Tab.5 Comparisons of VAS scores among three groups of patients when coughing after operation [n=30,(),scores]

表5 三組患者術后咳嗽時VAS 評分比較[n=30,(),分]Tab.5 Comparisons of VAS scores among three groups of patients when coughing after operation [n=30,(),scores]

與A 組和B 兩組分別比較,*P<0.05。

表6 三組患者PCIA 按壓次數、惡心、嘔吐比較[n=30,()]Tab.6 Comparisons of PCIA compression number,occurence of nausea and vomiting in the three groups [n=30,()]

表6 三組患者PCIA 按壓次數、惡心、嘔吐比較[n=30,()]Tab.6 Comparisons of PCIA compression number,occurence of nausea and vomiting in the three groups [n=30,()]

與A 組和B 組分別比較,*P<0.05。

3 討論

椎旁神經阻滯最早由Hugo Sellheim[2]在1905 年首次提出,直到1979 年Eason 等[3]的報道才使TPVB 慢慢進入人們的視線。由于胸椎旁間隙周圍臨近椎管、胸膜和椎前的大血管,最大程度地減少相關并發癥顯得極為重要。以前胸椎旁神經阻滯以盲穿為主,由于盲探的方法有較高的失敗率,并且有引起氣胸等并發癥的風險,限制了胸椎旁間隙阻滯在臨床的廣泛使用。近年來隨著超聲的出現使得TPVB 技術得發展迅速,可視狀態下使得深部神經阻滯操作變得淺顯而安全,阻滯效果更加完善,局麻藥物的使用更少,不良反應發生率相應地減少。有研究提示[4-7],胸椎旁神經阻滯與全身麻醉復合,能減少全身麻醉藥物的用量,減少術中或術后阿片類藥使用量,縮短術后在恢復室停留的時間,并且能有效地減少如惡心、嘔吐、嗜睡、皮膚瘙癢等并發癥和術后慢性疼痛的發生率。國內研究[8-10]表明椎旁神經阻滯可以獲得與硬膜外阻滯相似的鎮痛效果,并且發生像低血壓、尿潴留等不良反應的幾率比較低,相比于硬膜外和單純靜脈鎮痛具有更高的安全性。本研究中,超聲下椎旁神經阻滯不管單點還是雙點,阻滯有效率都達100%,而且均未發生相關并發癥,這也證實了利用超聲技術可以保障臨床麻醉中深部區域神經阻滯的效果和安全。既往文獻報道[11],注射超過25 mL 的局麻藥這一并發癥發生的風險將增加。所以,該研究中A 組和B 組注射的甲磺酸羅哌卡因總的容量均使用20 mL。

本研究中超聲引導下單點或雙點胸椎旁神經阻滯復合全身麻醉組患者術后靜息、咳嗽VAS 評分,靜息狀態下術后1 h、2 h、6 h、12 h、24 h 明顯低于單純全身麻醉組,咳嗽狀態下術后1 h、2 h、6 h、8 h、12 h、24 h 明顯低于單純全身麻醉組。本研究中超聲引導下單點或雙點PVB 復合全身麻醉組患者相比較于單純全身麻醉組術后惡心、嘔吐發生率明顯減少,PCIA 按壓次數也減少,有利于患者術后更早開始飲食,進行肺部功能鍛煉以及更早地下床活動,這些都可以更好地促使患者早期康復,縮短住院天數,這與上述國內外研究結果也相一致。VATS 中,無論使用單點或多點TPVB,其目標都是為了阻滯平面高于或低于VATS 的切口或引流切口1~2 個節段,提供患者良好的術后鎮痛效果。Naja 等[12]認為采用四點法(每點使用4 mL 的局麻藥)的TPVB 方法優于兩點或三點法;許多的學者[13-14]認為,單點TPVB 如果控制好穿刺技術手段,是可以減少穿刺時間,提高患者的滿意度,并且能避免過多TPVB 誘發穿刺并發癥發生的機會,推薦使用單點TPVB 技術。本研究中超聲引導下的雙點PVB 比單點的PVB 阻滯平面高,但是在術后鎮痛效果以及惡心嘔吐的發生率上單點PVB 和雙點PVB 比較沒有統計學差異,分析原因可能是評估麻醉藥物擴散的平面并不等同于評估鎮痛效果,臨床研究發現,麻醉節段只要部分阻滯,就能提供良好的術后鎮痛效果。超聲引導下的雙點TPVB 相比較于單點TPVB,操作時間較長,本研究中所有患者TPVB 穿刺操作前,雖然都給了2μg/mg 的舒芬太尼注射液,但患者仍然處于清醒狀態下,穿刺操作本身存在疼痛不適,因此患者接受有一定困難,所以單點的TPVB 穿刺患者滿意度高于雙點TPVB 穿刺患者的,而且雙點穿刺相比較于單點穿刺,必然會增加并發癥的發生率。既然單點和雙點在手術后鎮痛效果以及減少惡心嘔吐方面沒有差別,因此從并發癥、舒適度和患者的滿意度出發,單點TPVB 優于雙點TPVB。