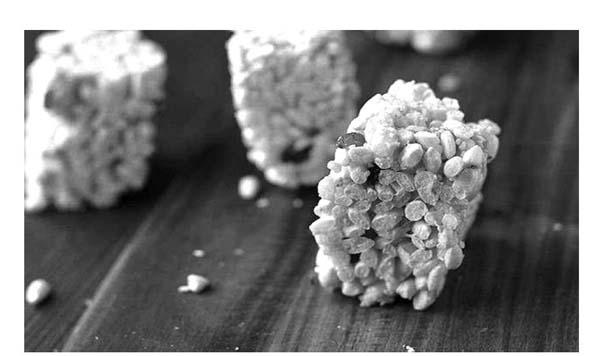

凍米焦

2020-08-13 08:44:29吳有君

散文選刊·下半月

2020年1期

吳有君

凍米焦是江西上饒的方言,埠外稱之為“凍米糕”或“凍米糖”。在我的老家汪家園村,“米焦、米焦”就叫得更響。米焦有爆米焦和凍米焦之分。做爆米焦容易也便宜,用糙米都行,只要交給“打炮人”,讓其用米炮機搖幾下,“嘭”一聲,“小白胖子”就出來了。做凍米焦就不一樣,一要選材,選個兒大、個兒長的糯米,會比糙米價格翻一番,每斤在三毛錢上下。二要選天氣,最好是屋檐掛“冰牙”的雪天,把糯米淘洗浸泡后,放在飯甑里蒸熟,再均勻地攤放在圓溜溜兒的竹編簸籃上,讓它狠狠地“裸凍”幾天。借助冬陽照曬,伴隨天天的手工搓揉, 凍糯米要歷練為咯嘣硬的“鐵漢子”,才算完成備料。

“大人想掙錢,孩兒盼過年”,沒錯,窮歸窮、苦歸苦,過年還是要講點兒年俗。臘月一到,村里村外都飄逸著炒豆、花生的年香,家家戶戶都合計著做米焦這件大頭年活兒。一般年景是:多數人家多做爆米焦, 少做凍米焦,難得幾家是相反。奇怪的是, 我家總是向“難得幾家”看齊。

小時候看不清事理的我,常常會一臉蒙,我家畢竟比鄰居更窮。不像房叔,他是牛販子。我見過,房叔右手牽住牛鼻子的繩往高處舉,左手收攏五指探進牛嘴腔,摩挲一下上下層的牛牙齒,牛的年齡就估摸得八九不離十,牛價就出來了,買家、賣家都甘心讓他“吃兩頭”,“牙錢”(農村牛販子賺耕牛交易中獲得的買賣雙方的錢,類似于中介費)就進了腰包。在我五歲那年,上世紀 60?年代中期,父親是太愚昧,不好意思聲張自己的“疝氣”發作,被確診兩天就 一命歸西。……

登錄APP查看全文