豬欄舊事

鐘秋生

在我的家鄉,贛西分宜縣北部觀子垴山腳下,豬欄曾經是家家戶戶的必備。

上世紀 70?年代初期,我見過最早的豬欄,由厚厚的土磚砌成,陡坡形的房頂蓋有冬茅或稻草。豬欄漏雨透風,到了冬天,自身凍得瑟瑟發抖的人們難免會對豬的處境抱有同情之心,但無能為力。時間久了,厚厚的土磚墻由于豬蹭癢而剝落變薄,加上冬茅和稻草干燥易燃不安全,于是,人們期待砌個火磚墻的豬欄,搭上木椽,蓋上瓦片。誰都知道,只有吃飽喝足睡好,豬才能長得膘肥體壯,才能賣個好價錢。那時候, 養豬賺錢養家,幾乎是鄉村的人們唯一的希望。

進入 80 年代,村里人從責任田或地里做工回來后,很多時間就是帶領家人圍繞豬欄轉。上山砍柴,下地打草,天亮煮潲, 白天喂食,忙得不亦樂乎。大人們還會不每定期地把豬放出來,清掃豬欄,把豬糞挑往自留田地或臨時堆放起來備用。豬欄清理干凈后,大人便扯開喉嚨,在欄門口“啰啰啰啰”地叫上一陣兒,一般情況下,豬分辨出主人的聲音后,“呼”的一聲便奔跑著循聲而歸。也有調皮一點兒的豬,對主人的叫喚仿佛無動于衷,在外面撅著大屁股,晃著小尾巴,依舊悠閑自在地拱地戲玩,直到主人手執竹枝來到身后邊喊邊抽,才扇著蒲扇般的耳朵,蹦跳著賤賤地逃回自己的窩。

一個夏天的晚上,月色幽暗,母親坐在家門口的一把矮竹椅上,手里握著一塊手帕,面對直挺挺地躺在地上的一頭豬,不停地擦著眼淚。這頭養了快半年的豬,近幾天不怎么吃潲了,母親央請獸醫給它打了針,但無濟于事。最后,她無奈地說了聲, 去叫屠夫來放一刀吧……依照慣例,這種豬肉村里人不會拿去賣,但也不舍得扔,而是趕緊炒了吃掉。我終于吃上了豬肉。我試著感覺卻并未感覺出肉的異味,或許肉本身就沒有異味吧。我的表情也和大人一樣凝重,心里卻充滿吃上肉的滿足和回味, 甚至隱約閃現出期待下一次的可怕念頭, 但很快我對自己的惡念自責起來。此后幾天,空蕩蕩的豬欄的四周墻上撒滿了一層白白的灰。母親告訴我,那是石灰,可以消毒驅邪的。看得出來,母親還沒有從沉痛中走出來。

快進入 90?年代,豬欄經歷著命運的重要轉折。村里的青年人向往著外面的世界,成群結隊地背上行囊,走出了村莊。他們有的去福州,有的去廣州,也有的去了上海。有做廚師的,有做泥水匠的,也有做搬運工的,但不論做什么,他們已漸漸離開了鄉村,也離開了豬欄。留守村里的中老年人,由于人手和時間有限,加上效率太低, 養豬的人變得屈指可數了。養豬人盡管津津有味地享用著被珍視為“土豬肉”的勞動成果,還享受了“土豬肉”被人搶購的激動和榮耀,但他們的圈子還是不可避免地越來越小,豬欄也逐漸閑置起來。

世紀之交,依靠打工賺錢的伙伴們爭先恐后地在村里蓋起了二至三層的平頂小樓房,但設計圖紙里沒有了豬欄的蹤影,新房里更找不到關豬、養豬的地方了。以前過年時豬欄門框上貼有“六畜興旺”或“欄干食飽”之類的橫聯,隨著風雨的侵蝕,由鮮紅變為淺紅,最后變白,直至次年再換上鮮紅的橫聯,一年又一年,而此情景也在不知不覺中淡出人們的視線。

對于豬欄,這個曾經承載鄉親希冀的所在,能夠成為人們記憶的東西太少了。每次回到家鄉,在感受家鄉巨大變化的同時,我的心頭總會掠過些許惆悵。

然而有一天,我的眼睛突然一亮,在我們家的雜物間里,橫放著一個當年喂豬用的食槽,老家稱為豬兜。兜身為約一米長、二十厘米寬、二十厘米高的長方體整塊石料,里外均鑿有規整有序的波紋。我驚訝于小時候竟然沒有如此重要的發現。母親只說了聲,豬兜是從我的爺爺那里接手過來的。她沒有再作聲,只是靜靜地看著它, 仿佛在聆聽孤獨的豬兜訴說昔日坎坎坷坷的故事。

豬欄離我們遠去了,但人們吃肉卻更加方便起來。在平常的日子里,村民騎上摩托車,不到十分鐘,就可以跑到鄉里的農貿市場,買到自己想要的肉回家,當天吃不完的,還可以放進冰箱保鮮或冷凍。但人們知道,如今的豬大多吃了飼料和添加劑, 是催長的,肉味不如從前了,于是,他們想起當年燒火煮潲、喂食養豬的情景,回味著真正的土豬肉的美味。

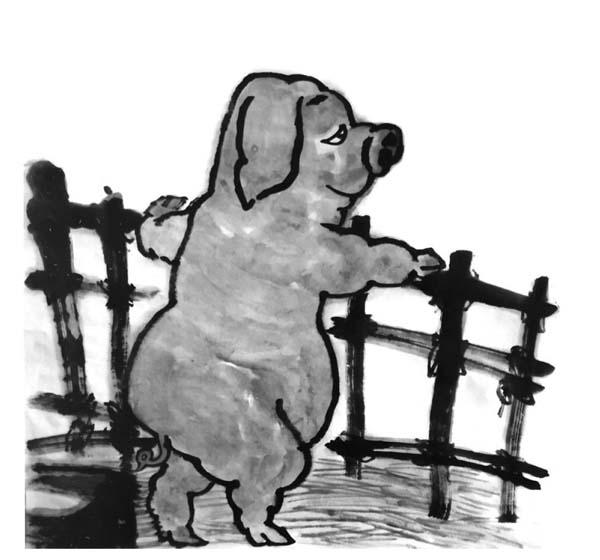

責任編輯:秀 麗美術插圖:浮 石