信息時代下多種教學方法在“計算機基礎”課程教學中的融合應用研究

侯麗艷

(東莞市經濟貿易學校,廣東 東莞 523106)

經過高速發展,計算機不但成為目前使用最廣泛的現代化工具,而且成為信息社會的重要支柱,直接滲透到經濟、文化和社會生活的各方面,影響著人們的生活、學習和工作方式。在現代社會,掌握計算機,尤其是微型計算機的使用方法,不僅是每個人的基本素質,也是謀生的一項重要技能。

1 課程概述

“計算機基礎”是職業院校學生必修的一門操作性、實踐性很強的公共基礎課程,是學生從學校走向社會工作崗位必備的一種基本技能。

開設該課程的目的是使學生掌握必備的計算機應用基礎知識和基本技能,培養學生解決工作與生活中實際問題的能力;使學生初步具備利用計算機學習的能力,為其職業生涯發展和終生學習奠定基礎;提升學生的信息素養,使學生了解并遵守相關法律法規、信息道德及信息安全準則,培養學生成為信息社會的合格公民[1]。

2 教學方法探討

教學方法是教學得以開展的基本條件,是教師教學理念反映的基本形式,是實現教學目標的基本途徑。教師的教法制約著學生的學法,對于學生智力的發展乃至人格的形成都有重大的影響。教育教學理念的不斷更新和人才需求的不斷變化,使得傳統的教學方法和考核方式已遠遠不能滿足課程的需要,必須探索適合本課程自身特點的教學模式,以提高教學效果[2]。

如何在“計算機基礎”課程中突破傳統學科式教學,對不同的教學內容選擇不同的教學方法,使學生能更加靈活、快速地掌握所學知識,增強學生的學習興趣,提高課堂教學的效率,本研究將就此展開分析。

2.1 案例教學法

案例教學法是一種以案例為基礎的教學方法,教師在理論教學過程中,有針對性地引入案例,引導學生運用基本理論對案例進行思考、分析、討論,從而幫助學生加深對理論知識的理解,解決現實中的某些問題。

案例教學法的特點是從實際例子入手,適當講解理論知識或相應知識點,實現從感性認識到理性認識的轉化。在案例教學法實施過程中,應做到兩點:(1)選擇貼近實際生活的案例作為課程教學內容。(2)做到“三多”,即對案例多分析、多練習、多總結。

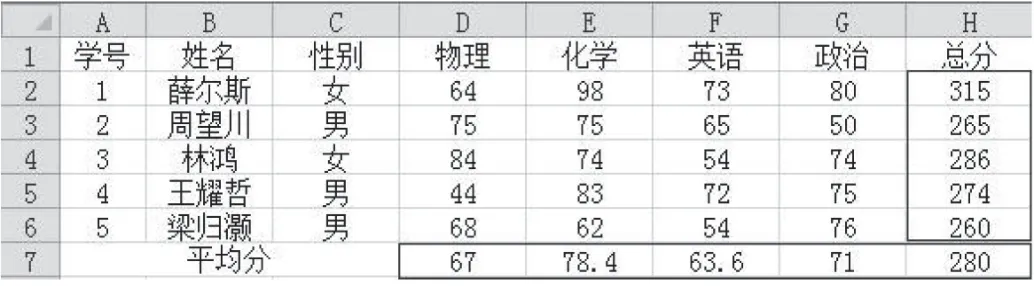

使用案例教學法重在講清原理,給出分析過程,得出分析結論[3]。案例應涵蓋主要知識點,突出重、難點,并且容易理解。例如在學習Excel公式與函數時,以分析學生成績作為該教學內容的典型案例,如圖1所示,因為該案例學生都容易理解,所以,容易引出公式、函數(SUM,AVERAGE等)等知識點。

圖1 學生成績表示例

在“計算機基礎”課程中采用案例教學法,以典型案例作為引導講解知識點,在活躍課堂氣氛、激發學生的學習興趣、培養學生創造力方面效果非常明顯。

2.2 任務驅動教學法

“任務驅動”就是在學習的過程中,學生在教師的幫助下,緊緊圍繞一個共同的任務活動中心,在強烈的問題動機的驅動下,通過對學習資源的積極主動應用,進行自主探索和互動協作的學習,在完成既定任務的同時,引導學生進行一種學習實踐活動[4]。任務驅動教學法使學生帶著真實的任務在探索中學習。

任務驅動教學法最根本的特點就是“以任務為主線、教師為主導、學生為主體”,改變了以往“教師講,學生聽”、以教定學的被動教學模式,創造了以學定教、學生主動參與、自主協作、探索創新的新型學習模式。

在學習Word,Excel,PPT演示文稿的知識時,采用任務驅動教學法更有利于激發學生的學習興趣,培養學生分析問題、解決問題的能力,提高學生自主學習及與他人協作的能力。教師布置諸如“將標題段(“排序的基本概念”)文字設置為三號仿宋_GB2312、紅色、陰文、加粗、居中并添加藍色底紋……”等任務,由學生利用教材等學習資源,自主探索解決任務的方式方法。教師在學生探求解決問題的方法時,要起到畫龍點睛的輔助作用。在學生完成任務后,教師需要對布置的任務進行講解說明,在提供更多解決方法的同時,及時糾正學生錯誤的解決方法。

任務驅動教學是一種有效的學習方法,學生每完成一個任務,就會獲得一次滿足感、成就感,從而不斷激發其求知欲。

2.3 糾錯法

在教學過程中,將一個問題正確和錯誤的做法同時呈現給學生,學生就會產生“哪個正確”的困惑,繼而產生解決問題的欲望,學生在辨別的過程中不但可以使知識得到鞏固和強化,其思維也能得到訓練和強化。

糾錯法是教師有意識地演示錯誤的示范,將其與正確的示范進行比較,使學生明白什么是正確的做法,什么是錯誤的做法,通過正確和錯誤的對比,學生對所學知識有了更加深刻的認識和理解,教學效果鮮明、直觀。

2.4 直觀演示法

直觀演示法是教師在課堂上展示各種實物、直觀教具或進行示范性實驗,讓學生通過觀察獲得感性認識的教學方法,是一種輔助性教學方法,要和講授法、談話法等教學方法結合使用。

“計算機基礎”第一章中涉及計算機硬件的知識,如果教師只是單純地講授,對學生來說是很抽象、難以理解的,教學效果自然就不明顯。如果教學時,帶上主板、內存、硬盤、顯卡等硬件配置,讓學生看一看、摸一摸實物,最后再組裝起來,學生能直觀地看到計算機機箱內硬件的組裝情況,還可以分小組動手組裝,不但掌握了硬件知識,對計算機硬件的安裝也有了興趣,教學效果自然好。

2.5 自主學習法

自主學習法主要應用于拓展內容的教學,可以培養學生的學習習慣和自主學習能力,鍛煉學生的綜合素質,通常是給出思考題,讓學生利用教材或者網絡資源自主學習尋找答案,提出解決問題的措施,然后再討論評價。

例如在學習計算機硬件知識時,給學生布置一個題目:“利用網絡資源,最少提出一套裝機設計方案,設計方案中需指出硬件的品牌、型號、價格及硬件的主要參數”。學生通過教師提供的網絡資源并結合電腦城的實地考察,查找資料、自主學習并分組討論裝機方案的可行性,然后每組選一個代表上臺演示并講解本組的裝機方案,最后由教師做點評。通過這種方式,學生將理論性的知識應用到現實生活中,真正做到理論聯系實際、學有所用。

再如,在學習演示文稿的知識時,安排一次自由發揮的制作課,由教師提供諸如“介紹我的家鄉、春節的由來、一年中的四季”等主題,由學生自行查找資料、組織內容、制作圖文并茂的演示文稿。教師選出優秀的演示文稿作品,并演示給全班同學觀賞,指出學生作品的精彩之處,讓學生收獲成功的喜悅。

自主學習法轉換了傳統的教師與學生之間的角色,使學生從傳統課堂的被動學習變為在教師引導下合理、有序地自主學習[5],強調了學生的自主能動性。

2.6 翻轉課堂

翻轉課堂又名顛倒課堂,是指重新調整課堂內外的時間,將學習的決定權從教師轉給學生,其目標是讓學生通過實踐獲得更真實的學習。翻轉后,學生在課前完成學習內容,在課堂上做習題、討論研究問題。

例如在學習二、八、十六進制之間相互轉換的時候,課前發布二、八進制之間相互轉換的微視頻、微練習等內容讓學生觀看學習,教師與學生可通過QQ、微信、郵箱等平臺交流學習中的疑問;課中組織學生以小組(3~4人)為單位討論學習“二、八進制之間相互轉換”時遇到的問題、解決的辦法等,并進行總結;教師提出新的問題“二、十六進制之間相互轉換又該如何實現”后,繼續組織學生討論并總結,教師巡視課堂并回答學生的問題;課后布置作業,鞏固強化知識。

翻轉課堂是對傳統教學活動中知識獲得與知識內化兩個環節的顛倒與翻轉,徹底改變了傳統課堂中教師和學生之間的關系、地位和作用[6]。

3 結語

在今后的教學中,應更加深入地對“計算機基礎”課程進行探索、實踐和改進,繼續在教學中采用靈活多樣的教學方法,以取得更好的教學效果,不斷提高學生的職業素質和就業能力。