圖說小楷技法(十五)

□

第六節 小楷用筆的質感

研究小楷用筆,不外乎形與質兩個方面。形是指筆形,包括方圓、藏露、曲直、長短等;質是指質地,包含分量、厚度、骨力、澀韻等。形貴于變化,是流露在外的形式美;質貴于樸素,是潛伏在內的質地美。

形式美的最高法則是和諧。和諧是通過對比協調、平衡對稱、多樣統一等手法,在形質動蕩的變化中受到一定制約,方能合乎情理。因為和諧本身是一種合乎自然規律的表現形式。換句話說,和諧就是“恰到好處”,是從藝術的客觀規律中獲得創作上的自由。人人都能欣賞形式美,但不一定人人都能體會到藝術家為此而付出的艱辛勞動。因此,對法度和技巧的重視與掌握,是獲得形式美的重要手段。

與形緊密相關的是質。它雖然不像形式美那樣顯露、明確,但它卻潛伏在內,起著主導作用。形之趣近巧,質之趣近拙、近古、近真。尚質之書,如古玩之有寶色,其體質愈陳愈古。質之中藏者,猶美玉之蘊璞,明珠之含蚌,給人以無窮的妙趣。質勝之書,形式樸素,如渾金璞玉,十分含蓄。它往往不假造作,不事修飾,趣近真率,渾然天成,富有一種自然之美。鐘繇、顏真卿的小楷就是以質取勝的代表。

作小楷,固然不能脫離形式美,但更應強調質地美。《淮南鴻烈本經訓》有曰:“必有其質,乃為之文。”以質為尚,精神充于中,氣韻自蘊于外,若徒以形式為尚,則往往容易導致媚熟甜膩,輕佻浮滑之弊病,看上去若巧,實際上違背了自然規律。正如“巧而不拙,其巧必勞,付物自然,雖拙而巧”。故凡夫大巧者,必有拙樸之趣。

拙樸不是率意,古質不是粗野,自然不是隨便。拙樸之書含蓄蘊藉,既無人工雕琢之痕跡,又無用意裝飾之巧思。它自然雅逸,不逞才、不使氣、不恣狂、不纖弱;它天真爛漫,不肥鈍、不板滯、不窘迫,不穢濁;它既無膩、甜、熟、媚之習氣,又無狂、怪、佻、浮之俗態;它渾厚而不侈夸,強烈而不滯膩;它平矜釋躁,雅步雍容;它醇雄清古,平和簡靜,從而表現出一種樸素的自然之美,此乃小楷之高級境界。

形與質相統一是人類審美的最高理想。正如西漢揚雄《太玄經》中所言:“陰斂其質,陽散其文,文質斑斑,萬物粲然。”妍美與質樸,猶如陰柔與陽剛,是極難于統一的兩大風格。這兩種風格之美,可以結合,但必然有所偏勝。縱觀古代書法史,鐘繇的小楷由于剛從隸書演變而來,故體質樸素。至“二王”,則增損古法,裁成今體,別開生面,以妍美雅逸見長,但因其去古未遠,故乃能于妍媚之中蘊含質樸自然之氣息。初唐小楷,以晉人之理而立法,處處以法度為尚,楷法成熟,當以形式妍美為主無怪乎孫過庭《書譜》中發出“今不逮古,古質而今妍”的感慨;至中唐,書尚肥勁,時風一轉,又有返質之趨向,如顏真卿、徐浩等人書法于肥勁豐腴之中,不失質樸淡古之氣。宋代諸家,不甚留意小楷而以行草為尚,以寫意為法,但偶作之小楷卻能跳出唐人法度束縛,追求個性的解放,亦奕奕有一種風情意態洋溢于字里行間。到了元代,整個書壇幾乎為趙孟一人所籠罩,上追“二王”是其一生的奮斗目標。他以極大的功力由唐溯晉,取法乎上,但遺憾的是在氣質的限制下,雖得到了晉唐人的妍美之態卻失去了魏晉人的質樸之氣。因此,可以說其小楷妍美之極。明代初期以沈度、沈粲為代表的書家,專以唐人法度為尚,以端楷書制誥,無甚意韻,而開館閣之漸。

明代中葉,自祝允明、文征明、王寵、董其昌諸家的提倡,始能上窺魏晉,各自標新立異,書風亦為之一振。盡管他們都以鐘、王為法,以形質為尚,但由于諸子皆吳人,地處江南,其氣質上仍不能逃出以妍美為主的地域風尚,卻已漸開質樸之風,影響晚明及清代幾位書家,如黃道周、倪元璐、傅山、王鐸、劉墉、何紹基等,始由妍美變為質樸。由此可見,上下千年,雖氣運推移,而文質迭尚,皆于小楷中表現出來。

小楷要富有質感,就其風格來說,就要富有自然、樸素、天真、拙樸的氣息;就其章法來說,它要有大小參差、疏密相間、欹正錯落的布局;就其結體來說,要富有端莊、樸茂、淵懿奇古的姿態;就其用筆而言,它要有骨蒼神腴、氣清質實的筆調,主要包含了中鋒用筆所產生的渾厚力度,以及因節奏韻律變化而產生的澀感。

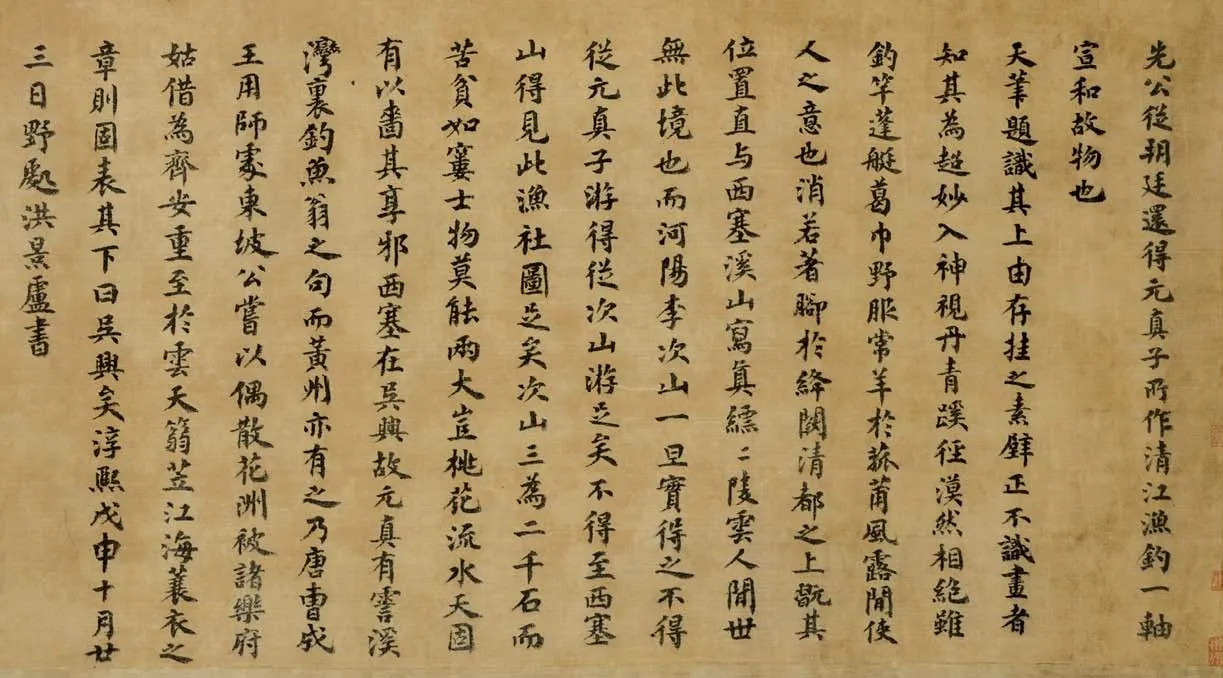

《跋李結〈西塞漁舍圖〉》南宋·洪邁