自然質樸 古雅奇崛

——周亮工《行書七言絕句》賞析

□

明末清初是我國書法審美思想、書法風格劇烈變化的一個時期,尤其是發源于宋代金石學的碑學書法快速發展,以王羲之父子為代表的帖學書風繼續興盛,兩種書風及書學觀念在這一時期的相遇、碰撞,促使該時期的書法出現重大變化,帶動了多元化書法時代的到來。南京博物院所藏周亮工《行書七言絕句》,即是一件頗能反映這一時期書法開始發生變異、具有多元性特色的書法作品,從中可見明末清初書法嬗變的些微痕跡。

周亮工(1612-1672),字元亮,別號陶庵、減齋、緘齋、適園、櫟園等,學者稱櫟園先生、櫟下先生,江西省金溪縣合市鄉人,原籍河南祥符(今開封),后移居金陵(今江蘇南京)。其于明崇禎十三年(1640年)中得進士,官至浙江道監察御史,入清后歷任山東濰縣令、鹽法道、兵備道、布政使、左副都御史、兩淮鹽運使、戶部右侍郎等職。他平生博覽群書,擅長繪畫、篆刻,工詩文,擅八分,有《全濰紀略》《閩小記》《賴古堂集》《尺牘新鈔》《讀畫樓畫人傳》《印人傳》等十數種著述傳世。

周亮工是明末清初成長起來的一代學者,才氣高逸,嗜好收藏書畫、碑拓、圖書、硯石、古墨、印章,是兼文學家、收藏家、書畫家多重文化身份于一體的文人士大夫。畫史對周亮工評價說:“工詩文,好書畫,偶涉繪事,筆墨簡淡清逸、嫣潤秀雅,純由鑒賞及書卷中得來。”周亮工的書畫鑒賞活動對其書畫審美觀念和藝術風格的形成,起到了極為重要的作用。自魏晉以來,收藏、鑒賞古物包括書畫收藏、鑒賞的社會風氣尤其是民間書畫收藏、鑒賞風氣的形成,已經對書畫創作產生影響,且越到后來越占據重要的地位。李公麟、米芾、董其昌、倪瓚、沈周、文征明、王時敏等,都是兼收藏鑒賞家和書畫家于一身。深厚的文化修養、敏銳的藝術審美直覺的形成,對于他們書畫創作和藝術風格的形成產生了深遠影響。而周亮工在這些方面的知識和學養,則直接影響了其書畫風格的形成和審美價值走向,這在《行書七言絕句》中非常鮮明地體現出來。

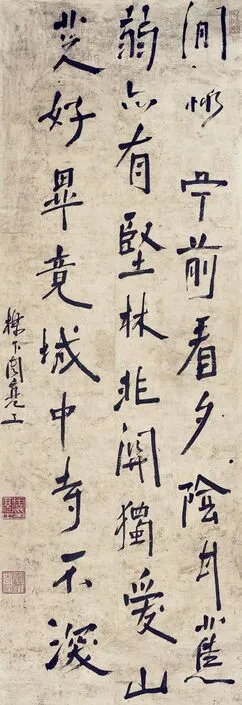

《行書七言絕句》詩曰:“閑綠亭前看夕陰,甘蕉弱亦有堅林。非關獨愛山芝好,畢竟城中寺不深。”詩以明志,周亮工在此詩中流露出一種淡淡的隱逸情思,有著沉郁凝重的情思蘊蓄其中。表現在書法上,由于情感的濃烈傾瀉,為此作籠罩上了奇崛縱逸、磊落豪縱的精神格調,在古拙奇逸、盤曲率意的線條中寄寓著抑郁不安的情感。宋代以來,由于金石學的復興,碑學書法開始興盛,隸書創作日益被重視,引隸入楷、入行、入草亦逐漸形成風氣,碑學書法與帖學書法形成并駕齊驅的局面。周亮工的《行書七言絕句》引隸入楷而帶有行楷書的筆意,將帖學書法秀逸、爽利、勁峭的風神與碑學書法質樸、奇崛、沉雄的審美特色融為一體。

《行書七言絕句》清.周亮工 紙本 220.2cm×76.5cm 南京博物院藏

周亮工這一書法審美特色的形成,與他的書學觀念、取法路徑有很大關系。他曾說:“仆常合諸家所論而折中之,謂斯制之妙,原不一趣。有其全,偏者亦粹;守其正,奇者也醇。故嘗略近今而裁偽體,惟以秦漢為師,非以秦漢為金科玉律也,師其變動不拘已耳。”“斯制之妙,原不一趣”,認為書法的精髓不應在大家熟知的方面進行探討,而要多趣味、多審美境界并存,要追求個性和更廣闊的審美意象才可以。因而提出“惟以秦漢為師”的取法路向,越時流而唐宋、魏晉、秦漢,以秦漢為師,才能收到取法宏偉、“變動不拘”的創作效果,實現其高遠超邁的審美理想。《行書七言絕句》瘦硬遒勁、枯淡拙樸書法風格的出現,顯然與書家這一審美理想和觀念有關。

周亮工此作汲取了隸書、行書、楷書的空間布局原則,不作勻稱工整的布局,無論行距還是字距,都不守規矩,任意縱橫開闔,疏密、大小、長短均無章法可尋,給人以夸張、突兀、奇幻之感,確立出古拙奇崛的空間特點。其結體也頗具個性特色,無論結字的大小、欹側,都非常率意,自然質樸,給人任性而為之感,但總體上又非常完整,不失傳統法度,從另一個角度也呈現出瀟灑流暢、秀麗勁挺的風神,深得古雅奇崛的趣味。全篇中、側鋒并用,且多用側鋒,線條勁整雄偉、瘦硬遒勁,呈現出枯淡拙樸、倔強果敢的用筆特色。在其筆墨中,既有張瑞圖書法的勁峭雄直,也有倪元璐書法的蒼渾奇偉;既有黃道周的古拙清剛,也有傅山的野逸勁整、王鐸的勁健灑脫。

從《行書七言絕句》可以看出,周亮工的書法是不斷師法碑學書法、融匯帖學書法的結果,呈現出極為典型的金石氣。碑學書法與帖學書法的融匯,以及長期收藏鑒賞所獲得的書法審美經驗,使其書法呈現出不同于其他書家的審美意象和精神趣味。可以說,《行書七言絕句》在明末清初的書法創作中具有獨特的意義,從中可窺見該時期書法風格的拓伸和變化。此作不僅是周亮工個性、人品、學識的反映,也是其所處時代特定人文氣息和藝術思潮的體現,有著時代思潮的映現和書法家個性與才華的深切表現。