利用MOF封裝鈣鈦礦以提高鈣鈦礦穩定性

徐曉明 彭敏鑫 孔志鵬 胡回清 王瑾

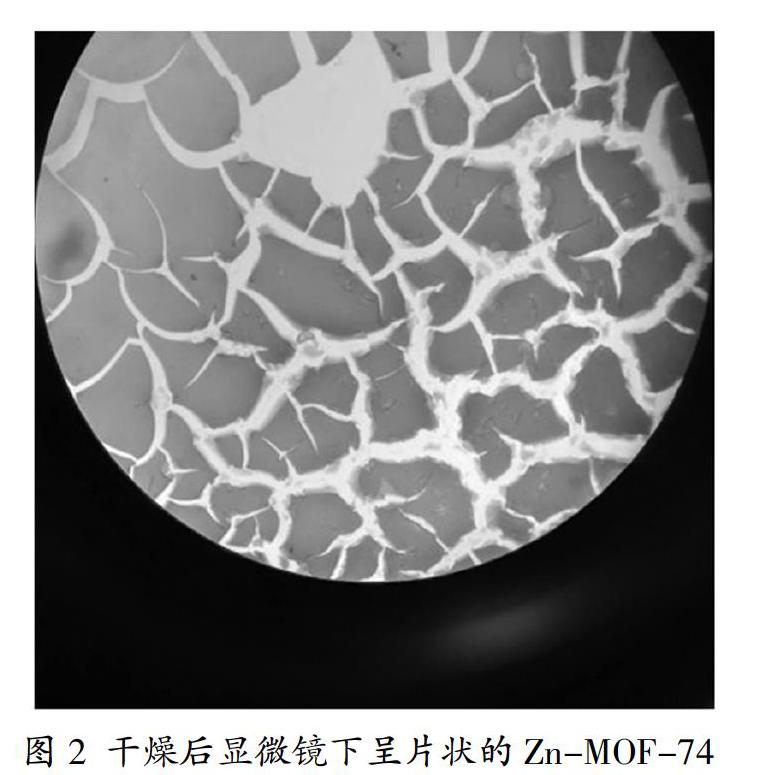

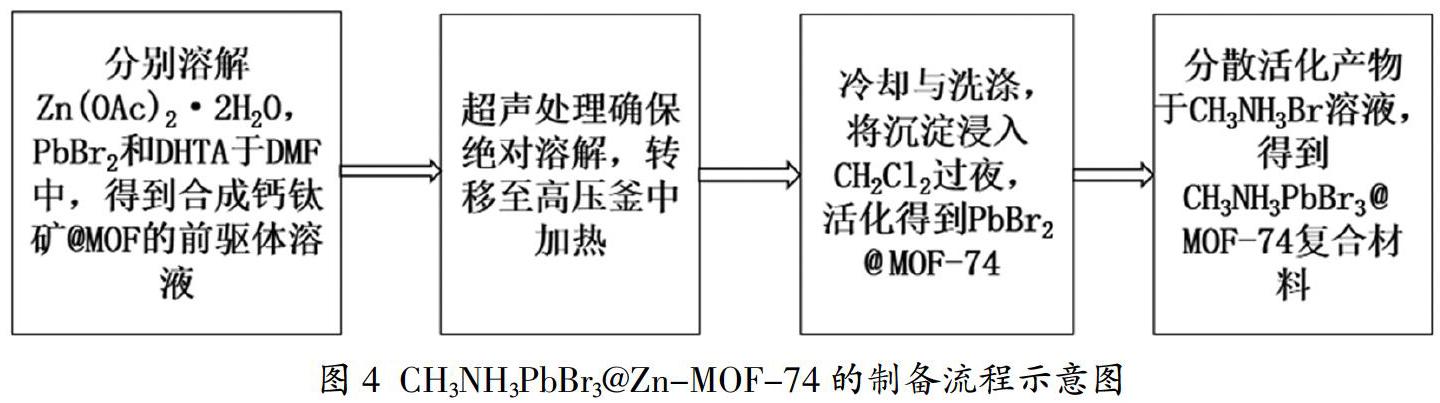

摘? 要:有機鹵化物鈣鈦礦是一種性能優良的光電材料,但在大氣環境下不穩定,易分解的特點使得鈣鈦礦材料的發展受到了限制。因此,文章通過原位生長法形成了主客體CH3NH3PbBr3@Zn-MOF-74復合材料以提高鈣鈦礦的穩定性。先通過溶劑熱法形成PbBr2@Zn-MOF-74復合材料,再將CH3NH3Br引入Zn-MOF-74內部,形成CH3NH3PbBr3@Zn-MOF-74。實驗結果表明,制備好的Zn-MOF-74在前后相隔30天后,其兩次XRD圖譜中位于6.5°以及11.5°左右處的特征峰的位置基本保持不變,說明在大氣環境中較長一段時間內Zn-MOF-74都能夠保持相對穩定的晶體結構。該方法能夠充分利用Zn-MOF-74的高穩定性和超高的孔隙率,有望實現在保留鈣鈦礦CH3NH3PbBr3原有優良的發光性能的前提下,大幅提高鈣鈦礦CH3NH3PbBr3的穩定性。

關鍵詞:金屬有機框架;鈣鈦礦;復合材料;穩定性

中圖分類號:TQ422? ? ? ? 文獻標志碼:A? ? ? ? ?文章編號:2095-2945(2020)23-0052-03

Abstract: Organic halide perovskite is a kind of optoelectronic material with excellent performance, but the development of perovskite material is limited because it is unstable and easy to decompose in atmospheric environment. Therefore, host-guest CH3NH3PbBr3@Zn-MOF-74 composites were formed by in-situ growth method to improve the stability of perovskite. PbBr2@Zn-MOF-74 composites were formed by solvothermal method, and then CH3NH3Br was introduced into Zn-MOF-74 to form CH3NH3PbBr3@Zn-MOF-74. The experimental results show that the positions of the characteristic peaks at 6.5° and 11.5° of the XRD spectra of the prepared Zn-MOF-74 remain basically unchanged after an interval of 30 days, indicating that the Zn-MOF-74 can maintain a relatively stable crystal structure for a long time in the atmospheric environment. This method can make full use of the high stability and ultra-high porosity of Zn-MOF-74, and is expected to greatly improve the stability of perovskite CH3NH3PbBr3 while retaining the original excellent luminescent properties of perovskite CH3NH3PbBr3.

Keywords: metal organic frame; perovskite; composite material; stability

引言

有機鹵化物鈣鈦礦是一種性能優良的光電材料,具有高量子產率、組成可調發射波長和短輻照壽命的特性[1]。但在大氣環境下不穩定,易分解[2]的特點限制了鈣鈦礦材料的發展,因此如何提高其穩定性并實現鈣鈦礦材料優良的發光性能成為了一個挑戰[3]。隨著人們的不斷研究,現今人們逐漸找到了解決問題的辦法,那就是借助金屬有機框架材料的特殊性能來彌補鈣鈦礦材料在上述性能方面的不足。金屬有機框架(Metal-organic frameworks,簡稱MOFs)是將有機、無機配體及金屬離子通過自組裝而形成的一類多孔材料。MOFs因其超高的孔隙率、超大的比表面積以及易功能化等特點,在眾多領域都擁有良好的發展前景[4-5]。而MOF-74就是其中因性能優良而目前被人們廣泛研究的一種,其具有顯著的熱穩定性、超高的孔隙率,有能力對有機、無機和生物分子進行封裝[6]。本文提出將金屬有機骨架Zn-MOF-74作為封裝模板,分步將鈣鈦礦組分離子引入Zn-MOF-74的孔道中,使得鈣鈦礦組分離子在孔道內結晶成核,進而形成鈣鈦礦量子點。該種復合材料利用Zn-MOF-74的高穩定性和超高的孔隙率,有望在保留鈣鈦礦優良發光性能的前提下,大幅度提高了鈣鈦礦在大氣環境下的穩定性。

1 Zn-MOF-74的制備實驗部分

1.1 實驗材料

在當前實驗中所有試劑都是沒有加工過的分析純。實驗原料有Zn(OAc)2·2H2O、2,5-二羥基對苯二甲酸,實驗中用到的溶劑有DMF。

1.2 實驗階段

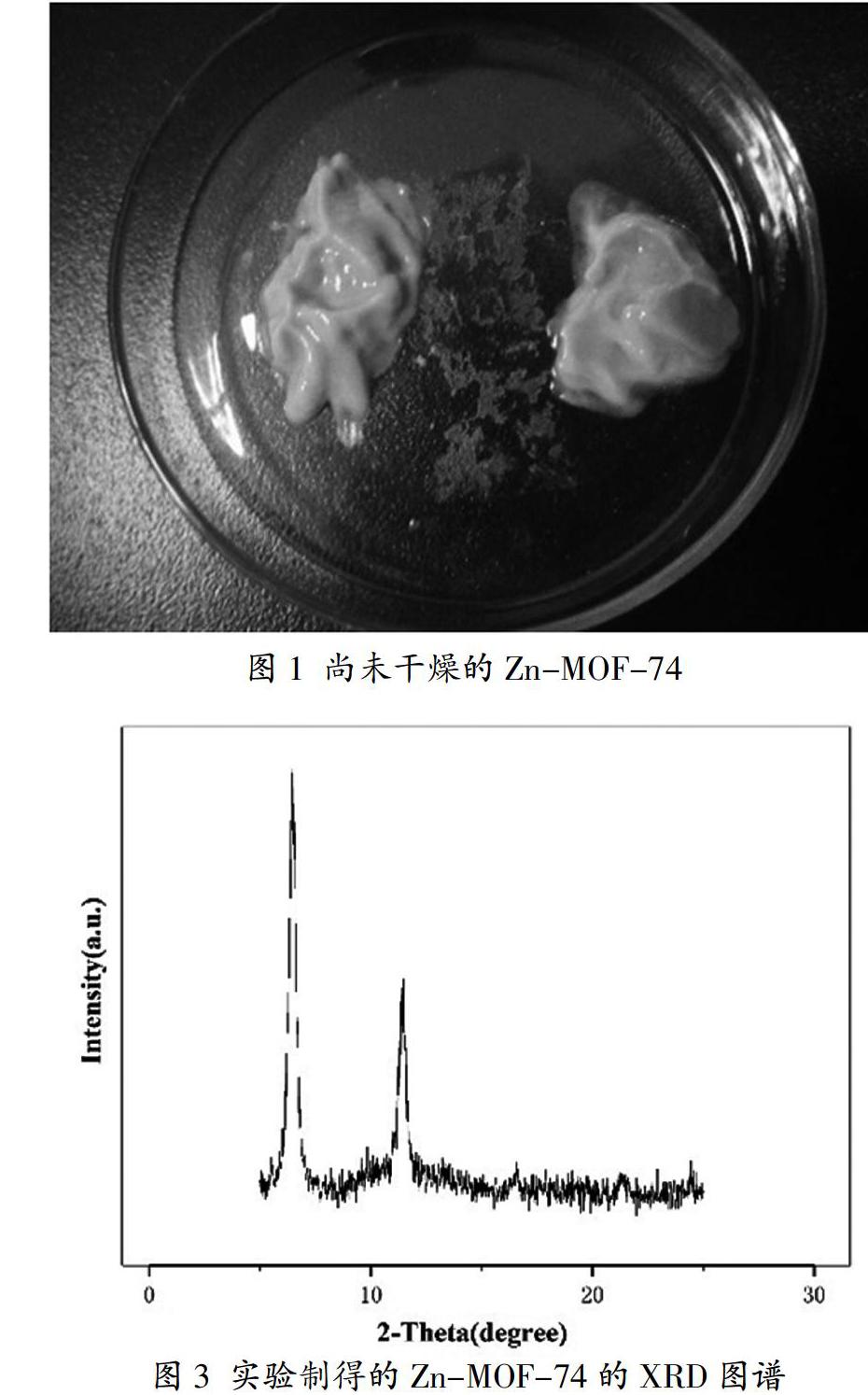

將Zn(OAc)2·2H2O(343mg)和2,5-二羥基對苯二甲酸(99mg)分別溶解于20mL DMF中,再將前者的溶液加入到后者中去,在室溫下攪拌15min, 生成黃色沉淀。待溶液顏色不再變化時,將溶液轉移到離心管中,并以6000轉/分的速度離心純化9分鐘,分離得到黃色沉淀。將沉淀先后用DMF和甲醇洗滌數次,再將洗滌所得產物置于60℃真空環境下干燥過夜,最終得到Zn-MOF-74晶體。通過上述步驟所制備出的尚未置于60℃真空環境下干燥過夜的及置于60℃真空環境下干燥過夜后的Zn-MOF-74分別如圖1,圖2所示。

1.3 測試與表征

對制得的Zn-MOF-74用X射線衍射分析儀器進行分析得到對應的XRD圖譜,如圖3所示,并將其與參考文獻[7]中制備出的Zn-MOF-74的XRD圖譜進行比較,發現測量結果與文獻中相吻合。

2 鈣鈦礦的封裝實驗部分

2.1 實驗材料

在當前實驗中所有試劑都是沒有加工過的分析純。實驗原料有Zn(OAc)2·2H2O、PbBr2、2,5-二羥基對苯二甲酸和CH3NH3Br,實驗中用到的溶劑有DMF和乙醇。

2.2 實驗階段

將Zn(OAc)2·2H2O(5.6mmol),PbBr2粉末(1.5mmol)和2,5-二羥基對苯二甲酸(0.2mmol)分別溶解于DMF,得到合成鈣鈦礦@MOF的前驅體溶液。經過超聲處理10分鐘確保絕對溶解后,將混合物轉移到50毫升規格的聚四氟乙烯內襯不銹鋼高壓釜中,并在120℃下加熱12h。反應混合物以5℃/min的速率緩慢冷卻至室溫。通過過濾將產物從最終反應系統中分離出來,收集沉淀。將沉淀用DMF洗滌數次,浸入CH2Cl2過夜,最后進行活化得到PbBr2@ MOF-74。將活化產物分散在CH3NH3Br的溶液中10分鐘,最終得到CH3NH3PbBr3@MOF-74復合材料。相應的制備流程示意圖如圖4所示。

3 結果與討論

Zn-MOF-74具有顯著的熱穩定性、超高的孔隙率等優良特性。為了驗證其穩定性,我們將實驗所制得的Zn-MOF-74 置于大氣環境中30天后,對其又進行了一次XRD圖譜的測量,結果如圖5所示。綜合圖3和圖5的結果,可以看出兩次XRD圖譜中位于6.5°以及11.5°左右處的特征峰的位置基本保持不變,說明在大氣中較長一段時間內Zn-MOF-74都能夠保持相對穩定的晶體結構。

因此,利用Zn-MOF-74在大氣環境中能夠保持長時間穩定這一特性,通過制備CH3NH3PbBr3@Zn-MOF-74復合材料,實現在保留鈣鈦礦原有優良的光致發光性能的前提下,提高其在大氣環境下穩定性的方案是合理且切實可行的。

4 結束語

本文首先說明了有機鹵化物鈣鈦礦的優良光學性能,并闡明了其在大氣環境下不穩定的特征;然后介紹了金屬有機框架材料因其眾多優良特性而被人們廣泛應用的現狀;緊接著提出了一種金屬有機框架材料與鈣鈦礦材料相復合從而提升鈣鈦礦材料穩定性的方案;針對該種方案,給出了CH3NH3PbBr3@Zn-MOF-74復合材料的詳細制備流程;最后通過測試與表征以及對比實驗驗證了方案的合理性。

參考文獻:

[1]王鵬飛.有機-無機雜化鈣鈦礦量子點光學特性研究[D].長春理工大學,2019.

[2]肖娟,張浩力.新型有機-無機雜化鈣鈦礦發光材料的研究進展[J].物理化學學報,2016,32(08):1894-1912.

[3]田培.有機無機鈣鈦礦有機硅復合材料的制備與性能研究[D].華東師范大學,2019.

[4]李瑋,蒙斌芳,劉宇奇.金屬有機框架的研究進展[J].昆明理工大學學報(自然科學版),2016,41(03):112-123.

[5]仲雪蓮,俞勝龍,孫艷兵,等.金屬有機框架化合物的研究進展[J].能源化工,2018,39(05):53-58.

[6]Hexiang Deng, et al. Large-Pore Apertures in a Series of Metal-Organic Frameworks[J]. Science, 2012,336(6084):1018-1023.

[7]Yanfeng Yue, et al. Template-Free Synthesis of Hierarchical Porous Metal-Organic Frameworks[J]. Journal of the American Chemical Society, 2013,135(26):9572-9575.